ショートクランクのサイエンス

近年ショートクランクが注目されている。前の記事ではそのことについて、分かりやすくまとめてくれている海外記事をご紹介した。

この海外記事で紹介されていたショートクランクのメリットは、乗車姿勢が快適になること、エアロダイナミクスが向上すること、地面とのクリアランスが広くなることなどが主な理由であった。

そして、ショートクランクはパワー発揮にとって不利なのではないか?という疑念は、不利にはならないことが紹介されていた。

他の記事も同じような論調であり、私もなるほどと納得しているのだが、パワー発揮の問題についてやや説明に物足りなさを感じた。

そこで今回の記事では、ショートクランクについての記事に共通して参照されていた論文をご紹介しながら、必要なポイントを整理してみた。

この記事を読んでもらうことで、なぜショートクランクはパワー発揮にとって不利にならないのか、その理由について理解を深めてもらえることと思う。

是非、読み進めてみてほしい。

1. クランク長とパワー

論文の内容を紹介する前に、まずはパワーについて整理しておこう。

たとえば二つのクランク長(170mm、160mm)があるとする。この二つのクランクに対して同じ力で踏み込み、かつ同じケイデンスで回すとしよう。

大きなパワーが出るのはどちらだろうか?

答えは、長い170mmのクランクの方がパワーが出る。

パワーは簡単に表せば「踏み込んだ力×クランク長×ケイデンス」なので、力とケイデンスが同じなら、クランクは長い方がパワーが出せる。てこは長い方が有利だ。

だから、短いクランクで同じパワーを出すには、

大きな力を加える

ケイデンスを高める

で補う必要がある。ここでシュミレーションをしてみよう。

あらゆるクランク長において、ケイデンスを変えないで同じパワーを発揮したい場合、必要な力は以下のようになる。

クランクを10mm短くすると、同様のパワーを出すには6%ほど力を強める必要がある。

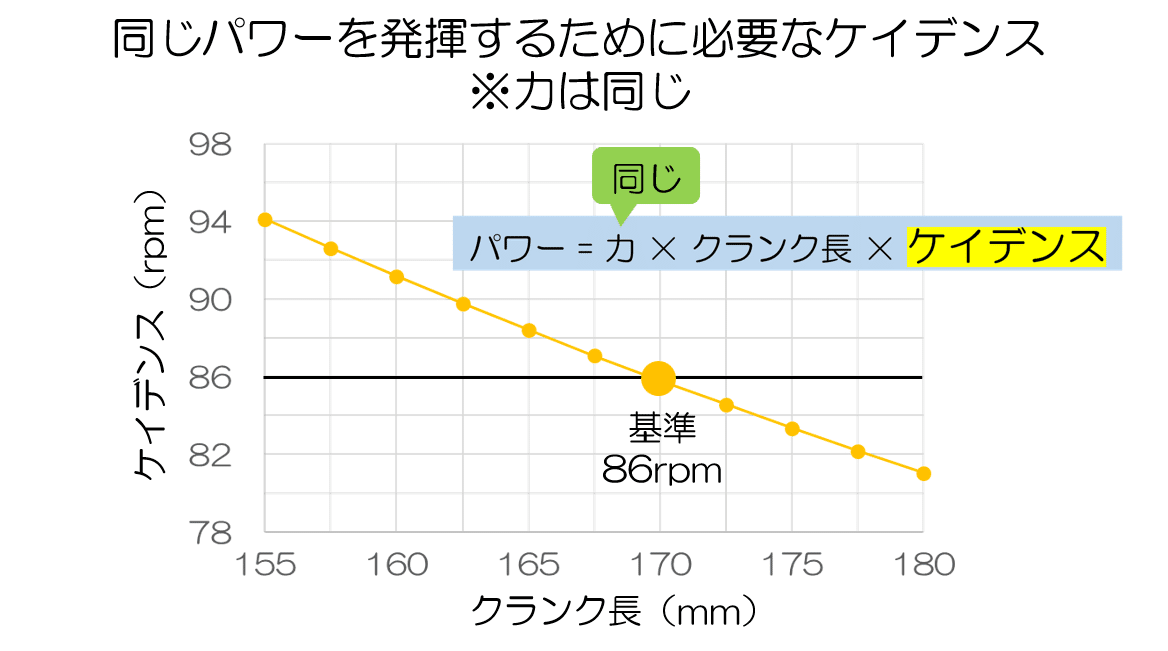

今度はケイデンスのみを変えた場合を見てみよう。

この場合、クランクを10mm短くしたとすると、ケイデンスを5rpmほど高める必要がある。

以上のシュミレーションのように、クランクを短くすると、同じパワーを発揮するためには力かケイデンスで補わないといけない。そうすると、パワー発揮には不利なように感じる。

このことはクランク長を変えるときに、不安に感じることの一つだろう。

しかし、研究では不利にはならないことが分かっている。

それを示す研究としてよく引用されている二つの論文は、以下のようなものだ。

◇研究1:クランク長と最大パワー(参考1)

この研究では120mm、145mm、170mm、195mm、220mmの五つのクランク長を用いて、それぞれの最大パワーを検証した。その結果、145mm、170mm、190mmの三つのクランク長の最大パワーに差はなく、120mmと220mmはそれに比べると最大パワーは小さくなった。

この研究から、145~195mmほどのクランク長であれば、どのようなクランク長でも同様の最大パワーが出せることが確かめられている。

ただ自転車競技は最大パワーだけで勝負は決まらず、パワー発揮のコスト(どれくらいカロリーを消費して、パワーを出しているか)に気を配る必要があるだろう。エネルギーの浪費は勝敗を決定的に左右する。

直観的には、クランクが短くなるとパワー発揮のコストが上がるのではないだろうかと感じる人も多いだろう。

それを検討した研究では、145-195mmのクランク長において、クランクが短くなることとパワー発揮のコストには直接的な関係がない事が分かった。

◇研究2:クランク長とエネルギー消費(参考2)

この研究では研究1の論文で、最大パワーに違いがなかった145mm、170mm、195mmのクランク長を用いて、

・FTPパワーの30%、60%、90%

・ケイデンス40、60、80、100rpm

のあらゆる組み合わせでエネルギー消費について検討した。

その結果、エネルギー消費と関連があるのはクランク長やケイデンスそれ自体ではなく、それらが組み合わさったペダルスピードと関連していることが分かった。

ちょっと何言ってるか分からない。そう感じた方もいらっしゃると思うので、後ほど説明をしていく。一先ずここでお伝えしたい要点をまとめておこう。

145mm~195mmのクランク長であれば、最大パワーは変わらない

あらゆる強度帯において、パワーを生み出すコスト(消費エネルギー)はクランクを短くすることと直接的な関係はない

上記の二点から、「ショートクランクにすること=パワー発揮に不利」という構図にはならない

以上二つの論文の要点は、クランクを短くしてもパワー発揮に支障はないとする海外のいくつかの記事で目にした論拠である。

私も上記二本の論文を読み、このロジックに納得している。だが初めて論文のまとめを読んだときには、なぜクランクが短くなることとエネルギー消費が関係ないと言えるのか、イマイチ腑に落ちなかった。

なぜなら記事の始めに説明したように、クランクを短くすれば、パワー発揮のためには強く踏み込むか、ケイデンスを高めないといけないはずだ。

そうすると、追加でエネルギーが必要なのでは?と感じていた。

なぜクランクを短くしても、エネルギーコストは変わらないと言えるのか?

このことについて説明を加えることで、より納得度を増してもらえることだろう。ポイントは、ペダルスピードにある。

2. ペダルスピード

まず言葉の整理をしておくと、ここで用いる「ペダルスピード」とはケイデンスのことではない。

ケイデンスは一分間にいくつ回転したか?を表すものなので、90rpmであれば一分間に90回転だ。

一方ペダルスピードは、ペダルがどれくらいの速さで動いているか?に興味があるので、一概にケイデンスだけでは決まらない。

たとえば一方の選手が170mm、もう一方の選手が160mmのクランク長で並走しているとしよう。両者ともにケイデンス90rpmでペダリングしている。

このとき、どちらのペダルスピードが速いだろうか?

答えは、170mmクランクの方が速い。なぜならペダルの描く軌道(回転半径)が大きく、同じケイデンスでペダルを回すなら、その分ペダルを速く動かす必要がある(下図)。

このように、ペダルスピードはクランク長によっても左右される。もちろんケイデンスを高くすれば、その分ペダルスピードが速くなることは言うまでもないだろう。

つまり、ペダルスピードはケイデンスとクランク長の兼ね合いによって決まる。

先ほどご紹介した研究では、このペダルスピードとエネルギーコストの関係を調べるために、三つのクランク長、三つの強度(パワー)、四つのケイデンスの条件をミックスさせて、エネルギーコストを調べあげた。

その結果、パワー発揮に必要なエネルギーコスト(消費エネルギー)は、ペダルスピードに左右されることが明らかになった。

つまり、同じ200wというパワーを発揮していても、ペダルスピードが速い方がエネルギーコストが高くなる傾向にあることが分かった。

これはケイデンス自体、クランク長自体がエネルギーコストに直接関係しているのではなく、その兼ね合いであるペダルスピードがエネルギーコストを左右しているという、新しい知見だ。

このことを視覚化するために、既出の図(同じパワーを出すための、各クランク長のケイデンス変化)を再掲しよう。それにペダルスピードを加えてある。

ご覧いただくようにペダルスピードは同じなので、同じパワー発揮ならエネルギーコストはどのクランク長も同等だと考えられる。

内容を整理してみよう。

ショートクランクに変更すると、パワー発揮に不利、つまり同じパワーを出すために追加でエネルギーがかかるのではないか?という疑問があった。

たしかに同じパワーを出したいなら、力学的にはケイデンス(もしくは力)を高める必要がある。

ただ、ケイデンスを高めてもペダルスピードが変わらないのであれば、パワー発揮に必要なエネルギーコストは変わらないことが研究で明らかになっている。

先ほどの図のように、ショートクランクに替えても、同じパワーを出すために必要なペダルスピードは変わらない。だから、エネルギーコスト的には不利にならない。

そして最大パワーについても、市販のクランク長のレンジであればどのようなクランク長でも、同じ最大パワーを発揮できることが確かめられている。

よって、ショートクランクに替えてもパワー発揮にとって不利になることはないだろう、と考えられる。

いかがだろうか?

以上が、ショートクランクのパワー発揮問題に対する一つの答えで、私も説得力を感じている根拠である。

ショートクランクのパワー発揮については、他にも説明は考えられる。

たとえば自転車競技において好まれるケイデンスは、そもそもエネルギーコストが最も低いケイデンスではなかったりする。

ロードレースにおいて好まれるケイデンス帯は90rpm前後だが、有酸素エネルギーのコストが最も低いのは、60rpm前後であると言われている。

つまり自転車競技にとって最適なケイデンスは、そもそもエネルギーコスト的に最適なケイデンスが選ばれている訳ではない。

よってパワー発揮に不利(エネルギーコストがかかる)という懸念は、そもそも最優先事項ではないと考えられるので、あまり深刻に考える必要はないのではないか、という説明である。(今回ご紹介した論文を読む前まで、私はこう考えていた)

この説明もある程度納得のいくものだが、やはり今回ご紹介した研究者たちのロジックの方が、より納得度は高いだろう。

補足ではあるが、最適なケイデンスについては様々な研究が行われているものの、なぜそのケイデンスなのか?という理由はまだ研究者の一致を見ていないのが現状だ。

より詳しくは、以下の記事をご参照いただきたい。

また、エネルギーコストの経済性(低いエネルギーコスト)を求めるならば、ペダルスピードは低ければ低いほど良いのか?というと、そういう訳でもなさそうだ。

ご紹介した研究において、有酸素エネルギーのコストは60rpm前後で最も低く、最も経済的であることも示されている。(このことは他の研究結果とも一致している)

再度お伝えしておくが、エネルギーコスト的に最も経済的なケイデンスが、自転車競技において最も適したケイデンスであるとは限らないことにご留意いただきたい。

以上がお伝えしたかった内容である。最後に、今回ご紹介した論文をもとに、クランク長変更後のケイデンスについて考えてみる。

3.クランク長変更後のケイデンス

先ほどのトピックの最後にご紹介したように、パワー発揮にとって最も経済的な(エネルギーコストの低い)ケイデンスが競技にとって最適であるとは限らない。

たとえばケイデンス90rpm前後は、エネルギーコストの観点からみれば、最適とは言い難い。有酸素エネルギーのコスト的には、60rpm前後が最適だ。

ただ、全くもってエネルギーコストの問題がケイデンスに影響していない、ということはあり得ないだろう。

そこで、以下のように考えてみた。

現在皆さんが好まれているケイデンスは、それ以上ケイデンスを高くすると、パフォーマンスを発揮する上でエネルギーコストの問題が大きくなりすぎる、そんなケイデンスであると仮定しよう。

つまり、現在のクランク長においては、現在のケイデンスが両者の兼ね合いで決まるペダルスピードの妥協点だと考える。これ以上ペダルスピードを上げてはエネルギーコストがかかりすぎる、そのようなポイントだ。

そうするとこのペダルスピードは、クランク長を変えた後にどれくらいのケイデンスに変更すると良いのかの一つの目安になるかもしれない。

ということで、シュミレーションのための資料を作成してみた。

現在のクランク長とケイデンスを記入してもらえれば、クランク長を変更後に、同じペダリングスピードを実現するためのケイデンスが表示される。エネルギーコストの経済性についても参考として図示してある。

クランク長変化に伴う上記のケイデンス変化が、今回の論文を元にすれば、ペダルスピードを変えず、エネルギーコストを増やさない調整である。

ちなみに私も最近クランク長を2.5mm短くしてみた。ペダルスピードを以前と同じにするにはケイデンスが+2rpmほどが必要になる計算結果だが、ワークアウトの平均的なケイデンスは、概ねそれくらいケイデンスが自然と高まっている印象である。

皆さまの場合も、是非SNSなどで共有していただけると幸いだ。

おわりに

今回の記事ではクランク長が変わることが、パワー発揮にどう影響するのかについて、代表的な論文をご紹介してみた。

海外記事やブログにおいても、今回ご紹介した論文がショートクランクのパワー発揮問題について言及する際、よく参照されている論文である(川崎調べ)。

なので今回の内容を理解していれば、多くの人と共通した認識を持てるはずだ。そしてそこから、ご自身の考えを発展させることもできるだろう。

この記事が、その土台となれば幸いである。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

また読みに来てください。

<記事を気に入ってくれた皆様へ>

ページ下にスクロールをしてもらうと「気に入ったらサポート」というものがあります。そちらからご支援いただけると大変光栄です

参考文献

クランク長とパワー

Martin, C. (2001). Determinants of maximal cycling power: Crank length, pedaling rate and pedal speed. European Journal of Applied Physiology, 84(5), 413–418.ペダルスピードとエネルギーコスト

Mcdaniel, J. (2002). Determinants of metabolic cost during submaximal cycling. J Appl Physiol, 93, 823–828.