その道は一本 ~柔道が世界をつなぐ~ Vol.2 中村浩之さん

カナダ柔道初のオリンピックメダリストを育てた「カナダ柔道の父」中村浩之さん。「柔道が好き。」その思いが、中村浩之さんを海外での柔道指導へと導きました。言葉は現地に行ってからでどうにかなる。大切なのは、子どもと、親と、指導者が、情熱を持ち続けること。

一瞬の隙も見せない稽古を続けた選手時代

――柔道はいつ、どんなきっかけで始めたのですか?

中学に入ってすぐに始めました。私は6人兄弟の4番目で、いつも兄弟げんかをしていたんですが、やはり強くなりたいと思って、近所の谷中警察の道場に通い始めたんです。非番の警察官に指導してもらっていたんですけど、そのうちにもっと本格的にやりたくなって、当時、水道橋の駅のすぐ隣にあった講道館に行くようになりました。

あの頃、講道館には300人から400人くらい来ていたんですが、子どもを教えてくれる先生はいなくて、高校生だった田中章雄さん(のち明治大)とか奥村剛さん(のち早稲田大)が少年部の面倒を見てくれて、そこで稽古をしていただいた。同時に、基本を習うために近所の宇津木道場にも入門して、宇津木道場と講道館、1日2回の練習を始めました。

講道館が春日に移ってからは、少年部ができて。その頃は、三船久蔵先生、大澤慶己先生、醍醐敏郎先生に稽古をつけてもらいました。

――中央大学時代はどのような稽古を?

当時はお茶の水に道場があって、すぐ近くに明治大学や日本大学も道場があったので、よく合同練習をやりました。あの頃、中央大学には部員が150人くらいいましてね。練習は3時から6時までなんですけど、新日鉄(現、日本製鉄)とか旭化成とか日立とかに勤めているOBが、5時、5時半で仕事が終わってから道場に来られて、そこから稽古をするので、長いときは7時半くらいまでやりましたね。

――中村先生の1つ下に岡野功さん、2つ下に関根忍さん、全日本選手権、オリンピックで優勝されたお二人がいたわけですけど、練習は相当ハードなものだったんでしょうね。

厳しい稽古でしたね。一瞬の隙も見せられないような稽古でした。ちょっとでも油断したら投げられる、絞められる、落とされる、関節をとられる。一瞬たりとも気を緩めることはできなかったです。

――その後、博報堂に入られ、しばらく実業団で活躍されましたが、さっと現役を切り上げてカナダに行かれました。きっかけはなにかあったのですか?

1966年に外務省と講道館からの派遣で、普及発展のために中近東(エジプト、スーダン、イラン)に1か月ほど行く機会がありまして。いろいろな苦労はあったのですが、柔道が好きなので、その好きな柔道をどこか海外でやりたいという気持ちになりましてね。それで海外から日本に修行に来ていた外国人のなかで、ダグ・ロジャース(東京オリンピック重量級銀メダリスト)という選手とよく稽古していたんですが、カナダに先生がいないから来てくれということで、それじゃあカナダに行こうという気持ちになりました。それで、1968年にカナダに来たわけです。

――カナダには、どんな思いで行かれたのですか?

まず第一は、自分が果たせなかったオリンピックでのメダル獲得という目標を実現できる選手を育てたいという思いですね。第二は、カナダは柔道人口が少なかったので、ホッケーのようにポピュラーになるよう広めたいと。そして第三は、私が死ぬときに、カナダの柔道ヒストリーのなかの1ページになれればいいなと、その3つを掲げてこちらに来ました。

柔道衣3つを抱えて、柔道指導に明け暮れる日々

――生活面で困ったことなどはありましたか?

いつも困っていますよ(笑)。柔道の先生は出費ばかりが多いですから。カナダに来て、最初の2年は道場を回ったり、契約でちょこちょこ教えていたんですけど、ヒザをケガしましてね。手術して3か月くらい入院して、貯金も底をついちゃって。これはもう日本に帰らなきゃダメかなと。あの頃はホントにきつかったですね。子どもが産まれたばかりでしたし。そのときに、生徒も手伝ってくれて、自分の道場を持つことにして。でも、自分の道場を作ってから最初の6か月くらいは収入も全然なかったです。だからそちこちのハイスクールだとか大学とかカレッジとか小学校のお昼の時間とか、柔道衣を3つくらい持って、朝から晩までずっと柔道を教えて歩いて。1日6~7時間は柔道を教えていましたね。週末はクリニック(講習会)に呼ばれるんで、そんなことでなんとか生活をしていました。

――道場にはどのくらいの門下生が?

最初は、モントリオール郊外にある、ショッピングセンターの裏で始めたんですけど、子どもが200人くらい来ていました。だけど、大人があまり来ないんですよね。15~20歳くらいの一番鍛えたい年頃の子どもはいないんです。小さい子どもはいくらでも集まるんですよ。だから、土曜日なんかは、朝の8時から1時間ごとに3時頃までやっていました。土曜日の8時くらいに親が子どもを連れてくるんですけど、その後、親はショッピングに行っちゃったりして、子どもを迎えに来ないんですね。託児所みたいな感じでしたよ(笑)。

――子どもたちが柔道をする目的は?

一番は身体を動かすこと、運動としてですね。次に、しつけ。柔道が教育的な指導をするということは、ケベックはフランス人が多いので、結構みんなわかっていて。道場では、ケガをさせず、楽しく飽きさせないようにしながら、きちんと人の話を聞き、相手をリスペクトする人になってほしいと思って指導をしていました。

――どんな指導をされたのですか?

12歳くらいまではとにかく受身をしっかりと身に付けること。それから試合に出して、自分に目標を持たせてあげる。誰も彼もがチャンピオンになれるわけではないので、子どもの能力や才能に合わせて目標を持たせる。それを見極めることが大事なんですね。やみくもにみんな同じようにチャンピオンを目指すと、落ちこぼれる子が出てしまうので、チャンピオンが無理そうな子は最終的な目標を黒帯にして、黒帯をとれるまでなんとか頑張らせるようにしました。

途中でやめてしまうと、大人になってから自分の子どもをやらせることもなくなってしまう。いまうちの道場には、最初の頃に来てくれた人たちの孫が来ていますが、近くひ孫も来ると思うんですよ。だから、悔いのないところまでやる、やり切ったという気持ちまでもっていくことが大事だと思うんです。

若い頃は、私についてくればチャンピオンになれるからと言って誘ったりしていましたが、それはあまり良くないですね。本人が自分の意志でやるようにしないと、なれなかったときに裏切られたような気持ちになってしまう。時間は返せないですからね。だから、この子はここまでと思ったら、それまでのプログラムというか、将来を考えたプログラムを考える。この子はチャンピオンになれるという場合は、その子をマキシマムまで上げるのがコーチの役割だと思うんです。

子どもたちの目の輝きに、将来の可能性を見出す

――いまのカナダの柔道人口は?

ケベックで12,000人、カナダ全土で20,000人くらいですかね、登録されているのが。私が来た当時(52年前)と比べてもそんなには変わっていないです。大きな違いは、私が来た頃はフェデレーション(連盟)が4つあってですね。私は、カナディアン講道館ブラックベルトアソシエーション(カナダ講道館柔道有段者会)というところに身を寄せたわけですが、来て早々に、そちこちの道場に「道場破り」に行ってくれというわけですよ。言われた道場に行くと何十人も待っていて「試合しろ」と。それで20人~30人並べておいて端から端までぶん投げていったんですね。最初の1年か1年半くらいは毎週末、他のアソシエーションの道場に行ってそういうことをやっていました。まだ私も26歳くらいで若かったですからね。それで、そのうちにみんな講道館のほうに人が入ってくるようになりまして、組織が一つになったのが1975年くらいでした。

――いままで指導されていて、嬉しかったことは。

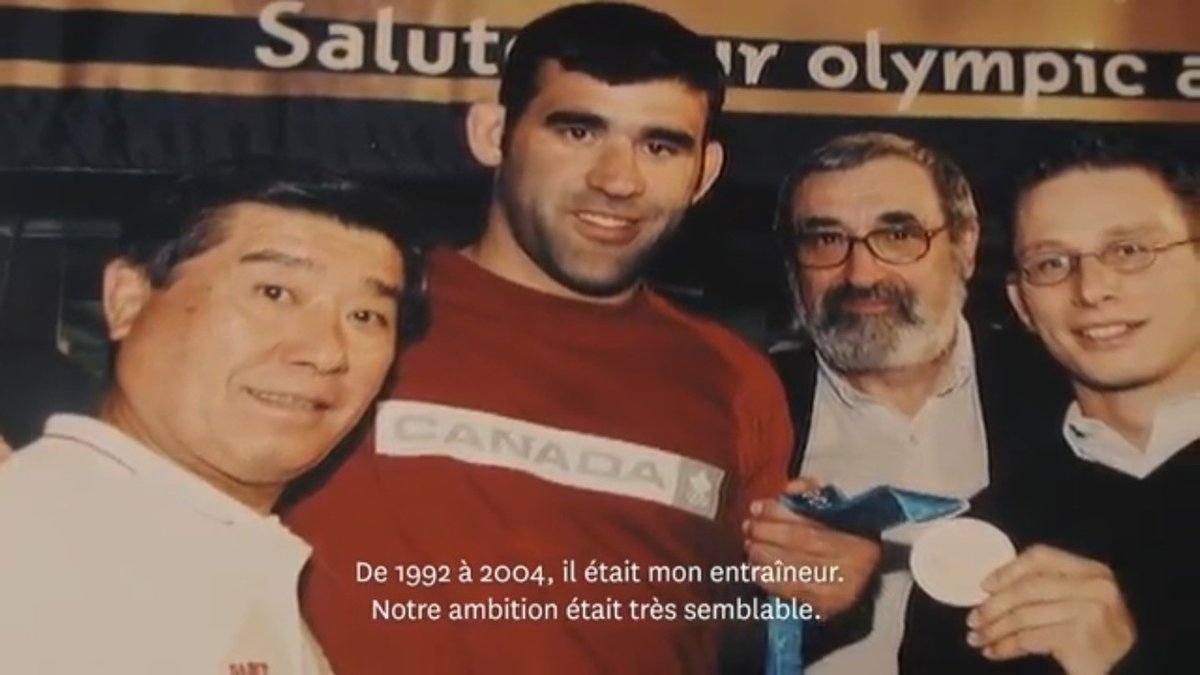

やはり1992年のバルセロナオリンピックで、ニコラス・ギルが銅メダルをとったときですね。自分の目標としていた、教え子がオリンピックでメダルをとるというのが実現したとき、あれは嬉しかったですね。

――ギルさんは、13~14歳のくらいから中村先生が指導されていたそうですが、他の選手とは何か違いましたか?

いや、柔道が好きで、燃えているのは目を見てわかりましたけど、あそこまで強くなるとは、正直思わなかったですね。

――柔道を好きな気持ちというのは、やはり大切なんですね。

私は、選手の目を見て、本当に柔道が好きな14~15歳の子どもを探すんですね。柔道の話を、目を輝かせてする子。朝から晩まで柔道、飯を食っても柔道、寝ても柔道というくらい柔道が好きな子。まずはそれが第一条件です。次が親。親がどのくらい経済的に子どもの援助をできるか。こちらは月謝免除とか寮費0円とか、日本みたいな特待制度はないので、結局親がサポートできないとダメですからね。3番目は、最初の先生がどこまで基本を教えてくれたか。ひどい道場は受身をするなと言われているわけですよ。受身をとったら負けちゃうから。そういう子を直すのは大変で、直すまでに嫌気がさしてやめちゃうんです。そして4番目は、どこまでいける選手なのかと。ナショナルチャンピオンか、パンナムのチャンピオンか、オリンピックに出る選手になるかというところを見定めないといけない。あとはタレント(才能)ですね。オリンピックでメダルをとるような選手は、90%までは努力と4つの要素でいくんですけど、それ以上はタレントと残り2~3%はラッキーというか、神の計らいみたいなものでゴールドかシルバーかが決まると思うんです。そのへんも見極めてやらないといけないですね。

一番大事なのは、情熱を持ち続けること。

――いま、中村先生はどのような立場でカナダの柔道界に関わっているのですか?

私の道場(志道館)がカナダのU-18のユーストレーニングセンターになっていて、ファーム道場(育成道場)として子どもを育てています。で、いい選手になってくると、ギルがナショナルトレーニングセンターのほうに連れて行っちゃうんですね(笑)。

――カナダに行かれて52年。カナダにいる期間が日本にいる期間のちょうど2倍ですね。

そうです。なんか変なカナダ人みたいになってしまっていると思うんですよね。100%日本人としては生活できないですから。カナダ人になっちゃっているところもあると思うんです。でも、やはり心は、日本人でありたいですね。

――カナダ人と日本人の違いは?

カナダ人は個人主義で、思いやりとかは全然ないです。自分のできる範囲ではやってくれるけど、それ以上になると「できない」とはっきり断る。思いやりとか気遣いとか、そういう日本人のデリケートな感情がないんですよね。だからこそ、門下生たちには助け合いの気持ちを持ってほしいと思っています。

――いまの日本の柔道についてどう感じますか?

いいですね、強いですね、素晴らしいですね。サッカーでもラグビーでもそうですけど、発祥の地というのは一番でいられなくなるんですよ。でも、柔道で日本がこれだけ頑張っているのは、伝統と先生方の努力じゃないですかね。世界がこれだけ強くなっているなかで、それでも日本の選手たちが勝つというのは本当に素晴らしいことだと思います。本当に立派、頭が下がります。

――昨年、カナダオリンピック委員会殿堂入りで表彰されたそうですね。

はい。ありがたいことです。でも、その授賞式でも話させていただきましたが、奥さんの理解がなかったらここまでできなかったので、奥さんには本当に感謝しています。

――最後に、これから海外に行きたいと思っている若者にメッセージをお願いします。

私が来た頃とは時代が違いますから、まずは、目的をはっきりさせないとダメだと思います。そして、ある程度の実力は必要です。それと、日本を出る前に五教や形を勉強しておくことです。海外で専門家として教えることを考えているのであれば、最低限、そこはしっかりと習っておいたほうがいい。言葉の問題は、現地に行ってからでも大丈夫。そこは情熱次第です。

【プロフィール】中村浩之さん

中村浩之(Hiroshi Nakanura)

東京都出身、1942年6月22日生まれ。

12歳の時に、講道館で柔道を始める。

中央大学→博報堂→外務省中近東派遣→カナダに渡る。モントリオール五輪カナダ柔道ヘッドコーチをはじめ、アテネ五輪まで長年に渡りカナダ代表コーチを務める。現在は、志道館柔道クラブにおいて、18歳以下の有望選手の育成等を行っている。

主な教え子:ニコラス・ギル(シドニー五輪銀メダル、バルセロナ五輪銅メダル)、アーサー・マルジェリドン(男子73kg級世界ランク4位 ※2020年8月現在)など。

居住国:カナダ(モントリオール)

現職:志道館柔道クラブ代表、パンナム柔道連盟形委員、カナダ形昇段審議委員、全柔連国際委員会在外委員。講道館柔道八段。

受章歴:2010年外務大臣表彰、2011年エリザベス二世ダイヤモンドジュビリー、2012年オーダーオブカナダ、2019年カナダオリンピック委員会殿堂入り、2019年旭日単光章。