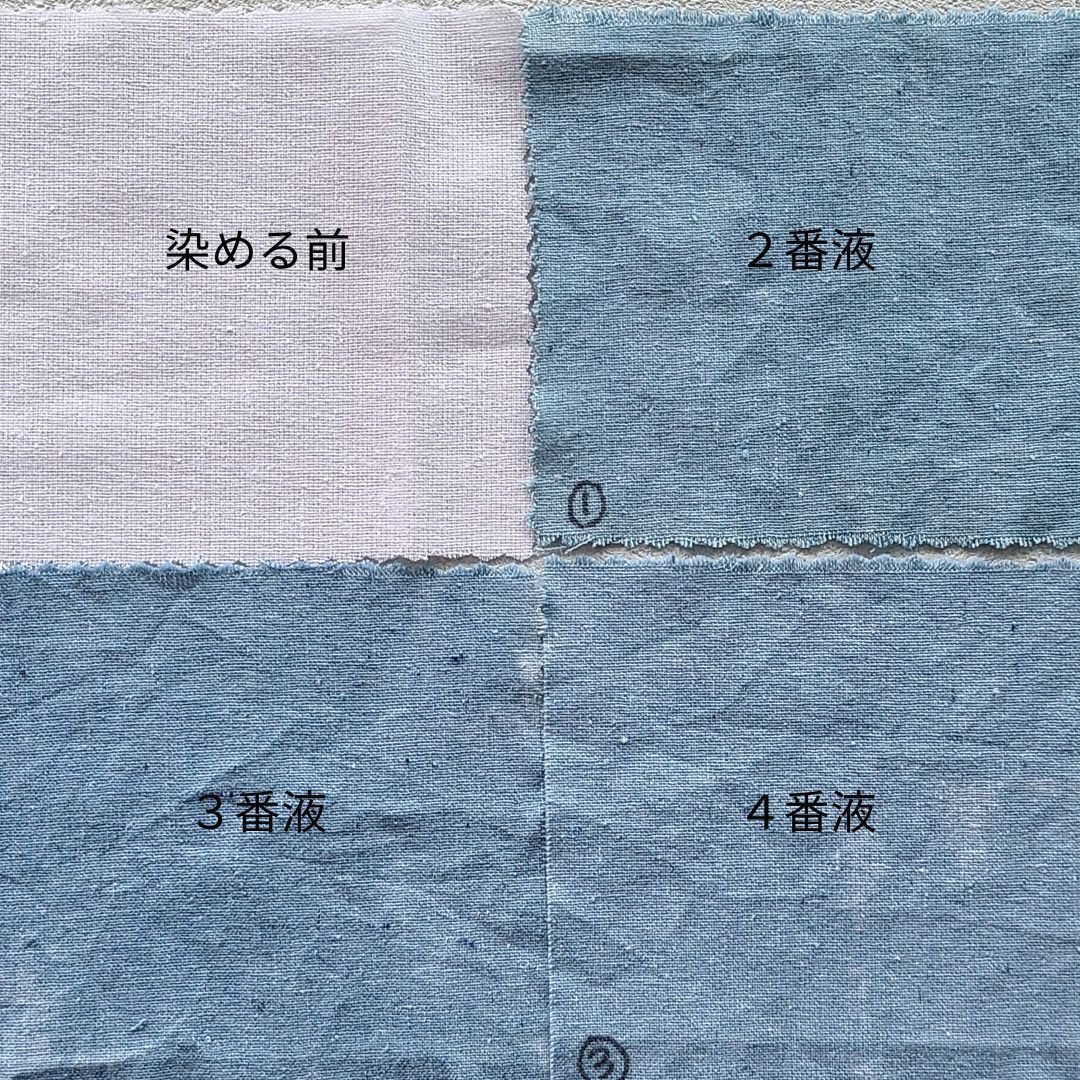

<藍染自由研究①>2番液・3番液・4番液に染力の差はあるのか?

はじめに

昨年から「種蒔きから始める藍染ソウタシエジュエリー」の制作を始めました。素材であるソウタシエコードと呼ばれる幅3mm程の紐を染めるのですが、色が要です。

綺麗に染めるにはどうしたらいいのか?

色のバリエーションを作るのはどうしたらいいのか?

色をコントロールするにはどうしたらいいのか?

っというテーマで研究を進めます。

素材のコードを藍染で染めています。

基本的な「乾燥葉による化学建て」の工程

藍染にはいくつかの染色方法がありますが、私は蓼藍を育て乾燥させ化学建てで藍染をしています。

染色液を作る

鍋に湯を沸かし乾燥葉を入れて煮る。→絞る→液は捨てる(1番液)

この工程はあくやゴミをとるためなので、液は捨てます。鍋に新しい湯+1で絞った葉+ハイドロサルファイトコンク+ソーダ灰を入れて煮る。→絞る→2番液

鍋に新しい湯+2で絞った葉+ハイドロ+ソーダ灰を入れて煮る。

→絞る→3番液

鍋に新しい湯+3で絞った葉+ハイドロ+ソーダ灰を入れて煮る。

→絞る→4番液

2~4番液までを一つの容器に入れ、これが染色液となる。

染める

染色液に染めたいものを入れてる。

空気にあてて酸化させる。

洗う→乾燥

実験課題

お茶や紅茶を入れる場合、最初にいれたお茶が一番濃くてだんだんと薄くなっていきます。

同じように2番液→3番液→4番液とだんだんと薄い液になっているのではないか?

その場合濃い液だけで染めたら、濃い色に染められるのでは?

2番液から4番液までの染力の違いを比べます。

実験方法

必要なもの

木綿布(今回はダ使用するものイソー購入のインド綿) 4枚

蓼藍乾燥葉 20g

湯

ハイドロサルファイトコンク 2g×3回分

ソーダ灰 2g×3回分

鍋、ボウル(染め用)、ザル、生ごみ用ネット、バケツ、箸、ゴム手袋

方法

染めるものを準備。木綿布をよく濡らして絞っておく。

鍋に400mlの湯を沸かし、20gの乾燥葉を入れて煮る。

→ザルに生ごみ用ネットを掛け、中身を濾して絞る。

→液は捨てる(1番液)鍋に新しい湯400ml+1で絞った葉+ハイドロサルファイトコンク2g+ソーダ灰2gを入れて煮る。

→絞る→2番液2番液の実験。

2番液に木綿布①を入れる。

10分放置。

絞ってそのまま酸化させる。

水でよく洗う。

乾燥。

鍋に新しい湯+2で絞った葉+ハイドロ2g+ソーダ灰2gを入れ3番液を作る。

木綿布②で2番液と同じように染める。

鍋に新しい湯+3で絞った葉+ハイドロ2g+ソーダ灰2gを入れ4番液を作る。

木綿布③で2~3番液と同じように染める。

染色前の布、①~③の布の染まり具合を比べる。

結果

1番濃い色に染まったのは、3番液。

次が2番液で、最後が4番液。

2番液→ややくすみ色。

3番液→明るい青、一番濃い

4番液→やや薄い青色

わかったこと

2番液・3番液・4番液、染力に大きな差がないことがわかりました。

本やインターネット上での情報の通り、2番液+3番液+4番液と全部混ぜて染色液を多くして染めるのが良さそうです。