Nahuel Note #060 "Au revoir là-haut" 〈Edouard〉(2017)

『天国でまた会おう(Au revoir là-haut)』

フランス、2017年、115分

公開日:2017年7月27日 (Saint-Lô(France)のCinémovikingにて初公開)、2017年10月25日(フランス、ベルギー、ロマンドスイス)、2019年3月1日(日本)

撮影:2016年8月17日〜

言語:フランス語

監督:Albert Dupontel

脚本:Albert Dupontel, Pierre Lemaitre

原作:Pierre Lemaitre "Au revoir là-haut"(2013)

出演:Édouard Péricourt...Nahuel Pérez Biscayart

Albert Maillard...Albert Dupontel

Henri d’Aulnay-Pradell...Laurent Lafitte

Marcel Péricourt...Niels Arestrup

Madeleine Péricourt...Émilie Dequenne

Pauline...Mélanie Thierry

Louise...Heloïse Balster

音楽:Christophe Julien →サントラ(Spotify)

マスク制作:Cécile Kretschmar

_____

受賞

・CineLibri International Book and Movie Festival (シネ・リブリ国際書籍・映画祭)2018(ブルガリア)

Grand Prize for the Best Literary Adaptation(最優秀翻案賞):Albert Dupontel

・Club Média Ciné 2018(フランス)

ブレイクスルー賞 (Prix Révélation Masculine) :Nahuel Pérez Biscayart

・César (セザール賞) 2018(フランス)

最優秀脚色賞 (Meilleure adaptation):Albert Dupontel, Pierre Lemaitre

最優秀撮影賞 (Meilleure photographie):Vincent Mathias

最優秀衣装賞 (Meilleurs costumes):Mimi Lempicka

最優秀美術賞 (Meilleurs décors):Pierre Queffelean

最優秀監督賞 (Meilleur réalisateur):Albert Dupontel

→2018年セザール賞

・Festival Cinémania 2017 (モントリオール、カナダ) 観客賞( Grand Prix Mel Hoppenheim )

_____

Trailers

フランス語版

英語版

スペイン語版

イタリア語版

ポーランド語版

ロシア語版

日本語版

_____

Interviews and articles

映画『天国でまた会おう』大注目!俳優ナウエル・ペレーズ・ビスカヤート メイキング映像

Actor Nahuel PEREZ BISCAYART | See You Up There (Au Revoir La-Haut)

Au revoir la-haut avec N. Perez Biscayart, Albert Dupontel - Coulisses emission cinema

Marina Foïs et Nahuel Perez Biscayart, Q d’Or des acteurs de l’année 2017

映画『天国でまた会おう』「完璧な映画化のお手本」と太鼓判!原作者ピエール・ルメートルインタビュー映像

いま“青田買い”するならこの俳優!『天国でまた会おう』“顔をなくした男”に注目

Cinéma - « Au-revoir là-haut » d’Albert Dupontel

Pierre Lemaitre évoque son roman « Au-revoir là-haut » adapté au cinéma

Rencontre avec Albert Dupontel autour du film Au revoir Là-haut

___________________

概要

『天国でまた会おう(Au revoir là-haut)』は作家ピエール・ルメートル(Pierre Lemaitre, 1951〜)が2013年に発表した小説。同年ゴンクール賞受賞。本作は「災厄の子供たち 三部作」の第一作にあたる。

"Au revoir là-haut"(2013) 『天国でまた会おう』(早川書房、2015年)

"Couleurs de l'incendie"(2018) 『炎の色』(早川書房、2018年)

"Miroir de nos peines" (2020) 『われらが傷みの鏡』(早川書房、2021年)

2015年にChristian de Metterによってコミック(bande dessinée)化もされている。

ドイツ語版

________________

第一次世界大戦から100年以上が経った今、我々は毎日、テレビやネットでリアルタイムの戦争の映像を見ている。まだ終わる気配はない。以前は第一次世界大戦時の写真・映像を着色した映画『彼らは生きていた(They shall not grow old)』(2020)よりも、『1917 命をかけた伝令』(2019)の方がリアルに感じていたけれど、今回の戦争ですっかり戦争映画についての感覚が変わってしまった気がしている。

「映画は、19世紀末に誕生してまもなく戦争に巻き込まれ、戦争とののっぴきならない〈共犯関係〉」(藤崎、3頁)を続けてきた。そもそも映画とは「驚異的な見せ物」を観客に提供するための表象メディアであり、戦争はうってつけの対象だった。「戦争の歴史とは、まず何よりもその知覚の場の変貌の歴史」(ヴィリリオ、28頁)なのだ。実際の戦争の映像はプロパガンダとしても機能し、逆に反戦を訴えるためにも利用されてきた。そして戦争を再現した劇映画もたくさん作られたきたし、今後も作られるだろう。

『天国でまた会おう』は、第一次世界大戦があと2日で終わる1918年11月9日から始まる。この大戦でフランスは勝利はしたものの、大きな人的・経済的損失を負った。本作は、戦勝国における傷痍復員兵の苦しみを、1920年代における芸術と大衆芸術の摩擦を通して描いている。

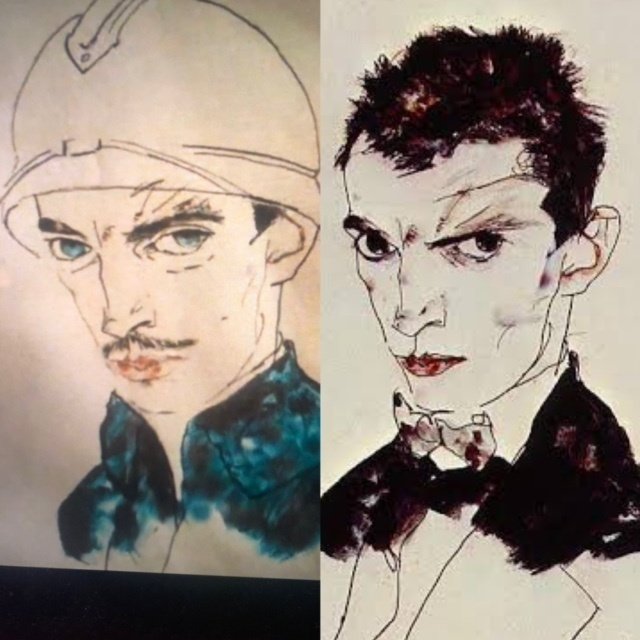

パリの19世紀末〜第一次世界大戦開戦(1914年)までは「ベル・エポック」の時代と呼ばれており、大衆文化が花開き、印象派やアール・ヌーヴォーが世を席巻し、キュビズムやフォービズムといった新しい芸術も生まれた。その後、第一次大戦が大きく歴史を変え、前後を区分した。1918年の大戦後から1929年の世界大恐慌までは「レ・ザネ・フォル(狂騒の時代)」と呼ばれ、「エコール・ド・パリ」と呼ばれた芸術家たちがパリに集まり、ダダイズムや未来派などの前衛芸術が花開いた。そういった大戦前後の美術の要素をあちこちに散りばめたこの本作では、第一次世界大戦終結直前に早世した天才画家、エゴン・シーレ(Egon Schiele, 1890-1918)の作品が、主人公エドゥアールの描く絵のモデルとして使用されている。

エドゥアールが作る、顔の傷を隠すための仮面や衣装などからは、Jean Cocteau(1889-1963)、Constantin Brâncuşi(1876-1957)、Pablo Picasso(1881-1973)、またMarcel Duchamp(1887-1968)やBuster Keaton(1895-1966)などの意匠も見出される。

原作小説では、主人公エドゥアール(Édouard Péricourt)の生い立ちはもっと詳しく語られている。幼い頃から絵画の才能があった「普通でない」息子。実業家の父親と価値観の相違によって軋轢があったというだけでなく、父にとっては息子の同性愛傾向が最も受け入れ難かったこともはっきり書かれている。エドゥアールが従軍した経緯は書かれていないが、こうした閉塞的な家庭から逃げるため、志願兵になったのでは、と想像されるが、また世の中が、そういう雰囲気だったこともあるだろう。第一次大戦開戦時のヨーロッパの若者は、激しい時代の移り変わりの中、親世代からの脱皮の気持ちも手伝って、この戦争に「熱狂」しており、国のために身を捧げる従軍とは、大変エキサイティングで魅惑的なものと思われていたことは、『魔の山』や『西部戦線異常なし』ほか、さまざまな小説が伝えている。

エドゥアールが受けた傷は、原作小説では「砲弾の破片は、彼の下あごをそっくり吹き飛ばしてしまった。鼻の下はからっぽで、喉の奥や口蓋が丸見えだった。歯は上側しか残っていない。下にはぐちゃぐちゃになった真紅の肉塊があるだけ。その奥に何か見えるのは声門だろう。舌はちぎれ、器官が湿った赤い穴になって続いている…」と描写されており、その傷からは悪臭が立ち込めていることも書かれているが、映画では傷は映らず、悪臭の存在も感じられない。映画では、戦争のおぞましさを直接描くよりも、美しい瞳と仮面によって戦争についての耐え難い悲しみを表している。

戦場でもデッサンをしていたエドゥアールだったが、顔の一部を失った後のパリ生活では全く創作意欲を失い、当初は無為に過ごしていた。しかし自分の顔の怪我を隠すためのマスクを作り出すと、やはり火が灯り始める。さらに「戦没者追悼記念碑」による詐欺を思いつき、そのデザインを楽しく量産し始める。ただしそのデザイン画が彼の作風ではないことは、アルベールも指摘していた通り。エドゥアールは、追悼記念碑などというものは「平凡で(banal)でベタな作品」の方が売れるのだ、と、あえてそうしたものをデザインしていた。

古代ローマ以来、戦勝国はその勝利を記念するモニュメントを街に建てた。パリの凱旋門もナポレオンが建てさせたものだ。しかし未曾有の死者を出した第一次世界大戦の後は、戦勝国でも敗戦国でも、戦没者を想うための記念碑が多く建てられた。それは戦死者にまつわる痛み・悲しみ・虚しさといったものを、公衆の目の前で、祖国のために命を捧げた尊い犠牲者として、名誉・誇り・喜びに変換させ続ける共同記憶装置である。

戦争で亡くなった兵士たちが巨額を投じて英雄として祀られるのに対し、身も心も病んで帰還したアルベールやエドゥアールらに対し、世間は冷たかった。エドゥアールのような重い怪我を負った者や、PTSDを抱えることになった者たちは、モルヒネに頼らざるを得なくなった。

こうした大衆の矛盾を嘲るように、彼らの好みに合わせた作品作りと詐欺を軽々とやってのけたエドゥアールは、プラデルへの復讐を見守りながら、「彼自身」の仮面を身につけ、また自分自身の絵(姉の肖像)も描き始めた。

映画では、原作にはないシーンがハイライトとなっている。ホテルでのパーティーのシーン。集っている人々が一体誰なのかは謎ながら、いかにも100年前の元祖パリピがノリで集まったのであろう豪華絢爛なパーティーで、エドゥアールは戦争の罪を裁くため、デモンストレーションを行う。彼の手製であろう仮面を被せられた罪人たちが、銃弾の代わりにシャンパンの栓を、泥の代わりにケーキをぶつけられ、倒れる。

このとき読み上げられる罪状と、罪人として挙げられる名前は以下通り。

戦争を始めた罪、【ドイツ皇帝】【オーストリア皇帝】

Pour avoir déclenché la guerre, 【Monsieur Kaiser】【Monsieur Ferdinand】

戦争を止めなかった罪、【イギリス国王】【フランス大統領】

pour ne pas l'avoir empêchée,【Monsieur George V】【Monsieur Poincaré】

戦争を愛した罪、【ジョフル元帥】【フォッシュ元帥】

pour avoir aimé la faire, 【Monsieur Joffre】【Monsieur Foch】

戦争を利用した罪、【産業界人】【パパ】

pour en avoir profité, 【Monsieur Industrie】【Papa】

全員死刑とする。施行せよ!

vous êtes tous condamnés à mort. Exécution !

戸惑いながらも、詐欺で儲けたお金を持って恋人と「植民地」へ逃げて行けるアルベールのような鈍感さを、エドゥアールは持ち合わせていなかった。自分の人生を破壊した戦争責任者、そして戦争で儲けた銀行家の父親を裁きながら、その裁きの追求の手は、自分自身にも向かってしまう。モルヒネで朦朧としながらの行為とはいえ、映画のエドゥアールの唐突なエンディングは、驚きと同時に、なんとなく納得もしてしまう。

映画『天国でまた会おう』、日本での宣伝コピーは「共に生きた時間に一生分の輝きがあった」となっていたけれど、本作、決して「バディもの」としては成功していないのではないか。アルベールのお人好しの小市民的性格を表すには、彼が自分にないものを持つエドゥアールに惹かれた描写がもっと欲しかったし、そもそもアルベール自身には関心がなさそうな孤高の芸術家エドゥアールの内面表現も、十分とは言えない。ナウエルさん自身も脚本だけでは人物像が理解できなかったらしく、原作を読んだとインタビューで述べていたけれど、原作ではこの詐欺事件はより複雑なものであったし、映画では唐突に思われるプラデルとエドゥアールの姉の経緯も、重要な要素だった。

この作品も『バビロン・ベルリン』のような長尺ドラマ化して、2人の友情のようなものと、分かり合えなさを深く描いてくれたらよかったのでは、とドラマという可能性が頭をかすめると、映画とは…と考えてしまうけれど、本作の見どころはなんと言ってもナウエルさんのしなやかな身体表現と仮面、美術の面白さ。そして何よりもナウエルさんの瞳の美しさ。一言も発することがないのに、悲しみや怒りを観客に痛切に伝えている。こんなにきれいな目に映る世界はきっと我々が見ている世界よりも美しいに違いない、そう確信させるに足る青い瞳を見れば、彼は戦争をめぐる人々の浅ましさを見ることに耐えられなかったと容易に信じられる。

戦争映画は、これからもいろいろな目的で作られていくだろう。戦争を正当化、美化するような映画の全てに反対するけれど、戦争を否定的に描く方法は、技術の進化とともにますます多様化していくと思われる。しかし、いかに遠い過去の、いかに遠い地域の戦争でも、我々、映画の観客は戦争に無関係ではない。我々はただの被害者ではない。みんな、戦争の当事者。

____________

余談「私と天国でまた会おう」

私が『BPM』のWOWOWでの放映を見てナウエルさんにハマったのは、ちょうど関西では『天国でまた会おう』の上映が終わった頃でした。まだDVDなどにもなっておらず、見る術がないという辛いタイミングの悪さ。どうにか見たい!と思っていた頃、長野の友人宅に遊びに行くことになり、ならば、とわざわざ横浜経由を選択。大雨の中、ジャック&ベティさんで本作を見たのが、私がナウエルさんを初めてスクリーンで見た、という体験に。もうその時は冷静に見られず、ただただ瞳に酔いしれたのですが、その後、神戸湊川のパルシネマでも上映してくれたので足を運びました。要するに私がナウエルさんをスクリーンで見たのはこの作品が唯一なのです。

ナウエルさんはとにかく素晴らしいけれど、映画自体にはいまいち満足しきれないところがあったりしたものの、ナウエルさんの役名が、ナウエルさんのパートナーの名前であることに気づいた時は、「リアル〈君の名前で僕を呼んで〉か!?」と心中、叫びました。

ナウエルさんのフィルもグラフィーを完成させるべく、順に紹介してきて、昨年の夏に大本命の『BPM』を扱って以降、戦争映画への興味が深いなか、実際に戦争が起こってしまうという自体になったり、第一次世界大戦後のPTSDに苦しむ主人公の『バビロン・ベルリン』にハマったり…、このままではいつまでもまとまったものが書けないので、とりあえず投稿します。えいや!!!

参照:

日本公式サイト

ピエール・ルメートル(平岡 敦 訳)『天国でまた会おう 上・下』(早川書房、2015年)

藤崎 康『戦争の映画史 ー恐怖と快楽のフィルム学』(朝日新聞出版、2008年)

ポール・ヴィリリオ(石井直志、千葉文夫 訳)『戦争と映画 ー知覚の兵站術』(平凡社、1999年)

藤原辰史 編『第一次世界大戦を考える』(共和国、2016年)

ピエール・ノラ 編(谷川 稔 監訳)『記憶の場 フランス国民意識の文化=社会史 第3巻 模索』(岩波書店、2003年)

平野千果子 編著『新しく学ぶフランス史』(ミネルヴァ書房、2019年)

剣持久木 編『越境する歴史認識 ーヨーロッパにおける〈公共史〉の試み』(岩波書店、2018年)

『天国でまた会おう』を見る方法:

★配信

【Amazon.co.jp】→★

【Google Play】→★

【iTunes】→★

【Hulu】→★

【Apple TV】→★

★DVD、Blu-ray

【日本版】"天国でまた会おう" DVD、Blu-ray