座り技の今

合気道で特徴的な座り技

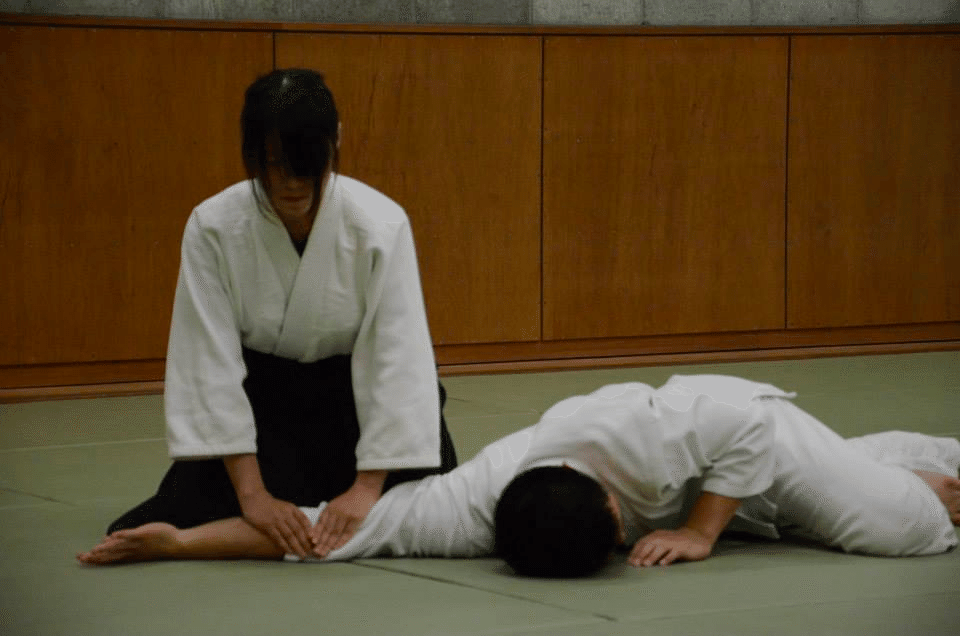

合気道で特徴的な技として、座り技があります。座ったままの体制で相手を制する技法です。

正面打ち座技一教からはじまり、相手が立っていて自分が座った状態での動作となる半身半立技も立ち技と同じく多くの技が存在します。

座り技ができた理由

合気道の源流となるのが大東流合気柔術という武術です。その昔、この秘術は会津藩の殿中武術であったそうです。

「お殿様の前でバタバタと立ち回って制するのは失礼にあたるでしょ」というわけで、この座り技が生まれたのだとか。

緊急事態でしょうから、それどころじゃない気がするんですが(笑)

※座り技の起源には諸説あります。

座り技を今やる理由

座り技でココが鍛えられる

いざ座り技のベースとなる膝行をやってみると、最初はなかなかバランスが取れません。それに膝が擦れたり、親指にも体重が乗ってとても痛い。

昇級審査前には座り技のやりすぎで、みんな道着の膝に血が滲んでいました。

「むむむ無理せられんぞ。私らの頃は2時間稽古があったら1時間は座り技しよったんよな。膝なんかズルズルよな。その頃はミニスカートが流行っとったし、そりゃ女の子は嫌がるわな。

今はそんな時代やない。……でも、無理せん範囲で座り技はやってほしいんよな」

座り技ってバランスがとりにくくて、そもそもこんなシチュエーション今ではありえない。なんで現代に残っているんだろう?

「座り技は足腰鍛えるんにええんよな。特に親指。ここが強なったら集中力が養える。」

座り技の思わぬ効能

これはしばらく経ってからのことですが、合気道を習っている当道場の小学生にテレビのインタビューが入りました。

彼女はピアノコンクールで優秀な成績を何度も納めているのだそう。

「合気道をやってると、ピアノにも活かせるって思います。合気道の感覚でピアノの前に座ると集中できる気がします。」

彼女の堂々としたインタビューに、館長も「ビックリしたな!」と嬉しそうにしていたのを思い出します。

腑に落ちた瞬間

「ううう後ろ足が残っとんよな」

膝行のとき早く動こうと思ったら、後ろ足が残ってしまうことが多々ありました。過去の映像を見返してみると、筆者は初段くらいまで残ってたような。お恥ずかしい話です。

当時は足が残ってたら相手から押されても耐えられる、つっかえ棒になるからむしろ残すのがいいんじゃないかくらいに思っていた気がします。

師範は残った後ろ足をそっと正しく整えてくれました。それと同時に、正面打ちで接していた相手はスコーン!!と崩れ落ちました。

「あああ合気道はそう難しくない。正しくやったら技はかかるんよな。」

それからというもの、座り技が大好きになり、稽古ごとに膝行を丁寧に繰り返しました。