「ゲーム開発少年の30年が30分に凝縮」レトロゲームと生成AIの素敵な関係

ACT5 AICU Creators Talk 5/Pythonをゲーム開発で楽しく学ぶ書籍出版記念ワークショップ参加レポート

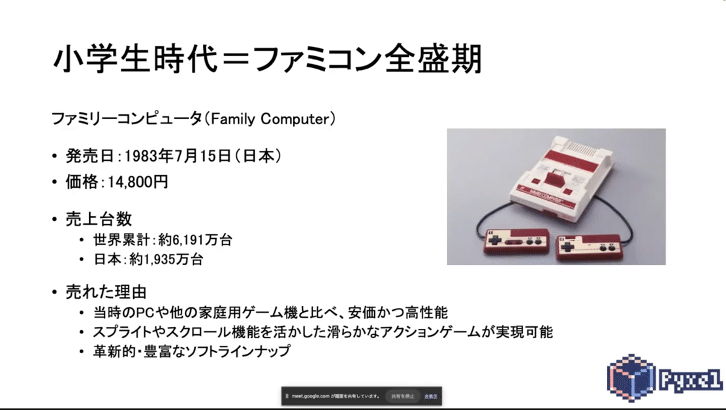

生成AI時代に「つくる人をつくる」!

AICU media ライターに初挑戦の”ないとっち”(@naitochi)です!

書籍『ゲームで学ぶPython! Pyxelではじめるレトロゲームプログラミング』(リブロワークス (著), 北尾 崇 (著, 監修)、出版社: 技術評論社、2025年1月27日、3080円(税込))の出版を記念して、著者である北尾崇氏を招いたワークショップが開催されましたので詳細報告致します。

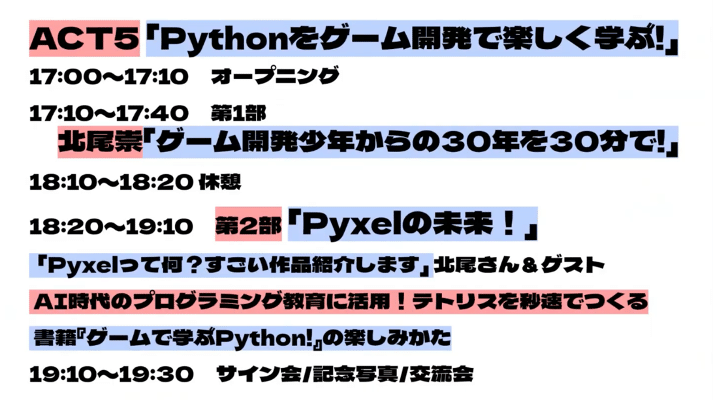

イベント詳細

日時: 2025年2月8日(木)17:00~19:30(開場16:30)

会場: AICU Japan株式会社/ 東京都港区芝浦三丁目3番6号 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST

イベントページ https://techplay.jp/event/971048

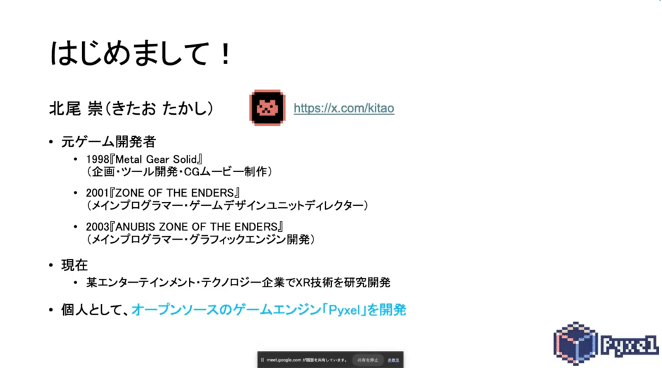

登壇者プロフィール

北尾 崇 (@kitao)

元ゲーム開発者。代表作は『METAL GEAR SOLID』(企画、ムービー制作)、『ZONE OF THE ENDERS』シリーズ(メインプログラマー、ゲームデザイン)。現在はテクノロジー・エンターテインメント企業でXR(AR/VR/MR)技術の研究開発を統括。個人では、オープンソースのゲームエンジン「Pyxel」の開発を手掛け、幅広いクリエイターに新たな表現の場を提供している。https://x.com/kitao

桐岡麻季 (@MakiKirioka)

ゲーム・アニメを中心に活躍する作編曲・作詞家。書籍「ゲームで学ぶPython! Pyxelではじめるレトロゲームプログラミング」ではサンプルゲームの BGM の作曲を担当。

代表作:

『ANUBIS ZONE OF THE ENDERS』(主題歌、BGM)

『ZONE OF THE ENDERS』(ED 主題歌、BGM)

『ときめきメモリアル ドラマシリーズ』(ED 主題歌、挿入歌、BGM)

『アナザーエデン 時空を超える猫』(BGM、歌唱曲)など。

公式サイト: http://maki-kirioka.com

Instagram

本書に楽曲を提供されています!

書籍「ゲームで学ぶPython! Pyxelではじめるレトロゲームプログラミング」(1/27発売)サンプルゲーム

— 桐岡麻季,Macky:作編曲/HeArt MakiArt:作詞/未来こーひー:PJ/キリオカマキ:絵 (@MakiKirioka) December 23, 2024

「Cursed Caverns」

「Mega Wing」

の音楽を担当させていただきました♪

著者でPyxel開発者の北尾崇さんとはコナミ在籍時に、Z.O.Eやアヌビスなどのゲーム制作をご一緒していたご縁もあります〜 https://t.co/NcpAKfY7n0

MC:白井暁彦(Akihiko Shirai, PhD /しらいはかせ)

エンタメ・メタバース技術の研究開発に関わる研究者、ホワイトハッカー作家、米国スタートアップ「AICU Inc.」「Hidden Pixel Technology Inc.」のCEO。東京工芸大学写真工学科卒、同画像工学専攻修了。キヤノン株式会社とグループの研究所より生まれた英国・Criterion Software にて世界初の産業用ゲームエンジン「RenderWare」の普及開発に参加、その後、東京工業大学知能システム科学専攻に復学。博士学位後、NHK エンジニアリングサービス・次世代コンテント研究室、フランスに渡りENSAM 客員研究員、国際公募展Laval Virtual ReVolution の立ち上げ、日本科学未来館科学コミュニケーター神奈川工科大学情報メディア学科准教授を経て、2018 年よりデジタルハリウッド大学 大学院客員教授 およびグリー株式会社GREE VR Studio Laboratory Director。

スマートフォン向けメタバース「REALITY」を開発・運用するREALITY 株式会社の立ち上げを通して、Virtual YouTuber などXR ライブエンタメ技術のR&D、国際発信など、メタバースエンタテイメントの未来開発や知財創出を中心に、自らエンタテイメントのライブプレイヤーとして世界に向けた開発・発信活動方法論化しながら世界中のエンタテインメント技術業界に数百人の規模でクリエイターを育成している。2023年よりデジタルハリウッド大学発米国スタートアップ企業「AICU Inc.」CEO。生成AI時代に「つくる人をつくる」をビジョンに英語、日本語、フランス語、プログラミング言語などでオープンな作家活動を続けている。日本バーチャルリアリティ学会IVRC 実行委員会委員。芸術科学会副会長。

著書に『WiiRemote プログラミング』(オーム社)、『白井博士の未来のゲームデザイン - エンターテインメントシステムの科学-』(ワークスコーポレーション)、『AIとコラボして神絵師になる 論文から読み解くStable Diffusion』(インプレスR&D)他。

Pyxel開発者コミュニティより

@kadoyan

@gmasa34916937

@tiquer17

作品をご発表いただきました。

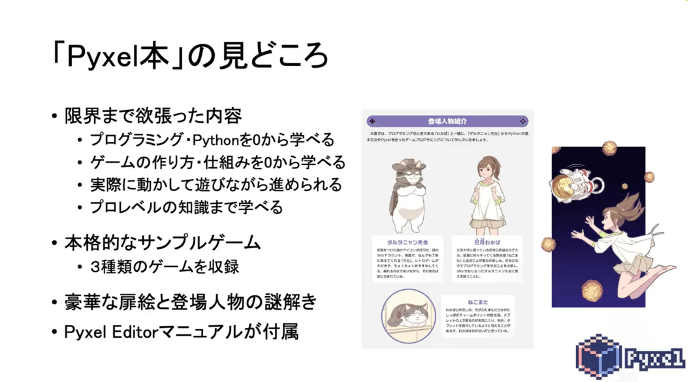

書籍の概要

『ゲームで学ぶPython! Pyxelではじめるレトロゲームプログラミング』

Pythonの基本とPyxelのゲーム作りをこの1冊で!

ゲーム作りを通じて、楽しみながらPythonによるプログラミングを学ぶことができる解説書です。本書では、2Dゲームエンジンとして世界でも人気を集めている「Pyxel」を使ってゲーム作りを行います。画面にキャラクターを表示したり、アニメーションを表示したりといった作業を行う中で、自然とPythonの基本文法などを身につけられます。書籍の後半ではゲーム作りに挑戦! シンプルなゲームから本格的なゲームまで、プロが手がけた3つのサンプルゲームを題材に、覚えておきたいプログラミングのテクニックやPythonの機能、ゲームならではの処理やアルゴリズム、Pyxelの実践的なテクニックまで学べます。サンプルファイルは書籍Webサイトからダウンロード可能です。

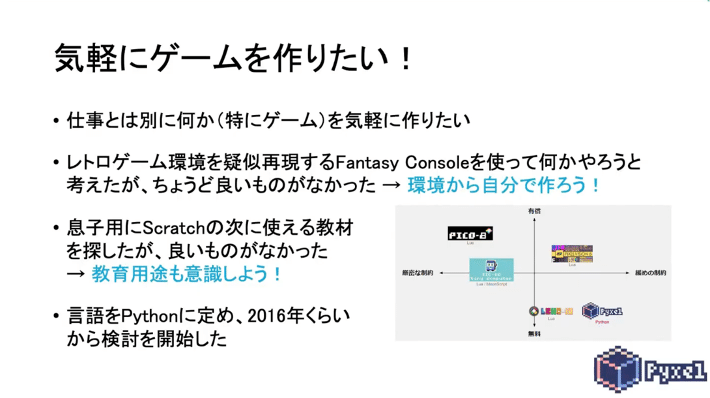

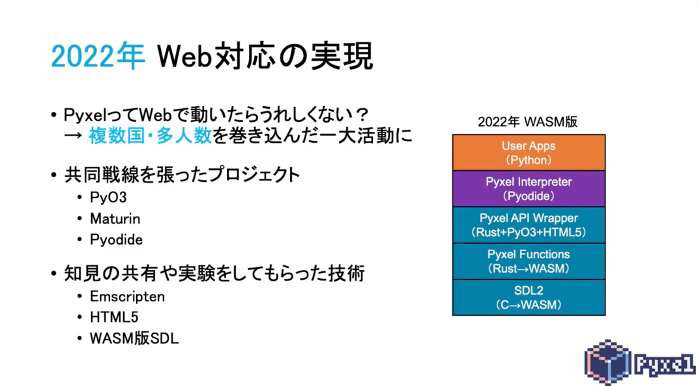

Pyxelとは

世界的に人気な「Pythonでレトロゲームをつくる」開発環境です。

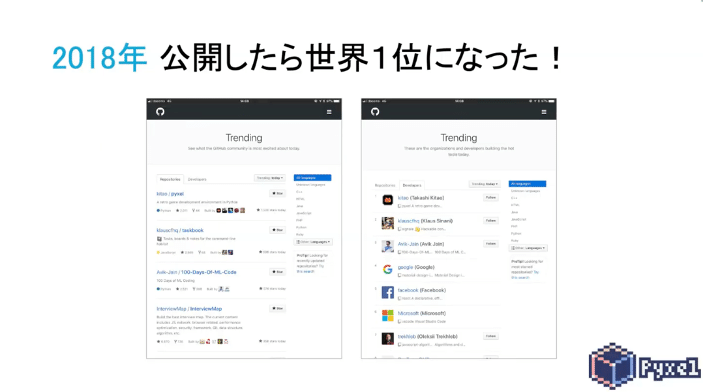

Wow! Thanks to everyone, Pyxel has become the world's number one project in Github's daily rankings! In addition I am also ranked first in the developer rankings! Thank you very much. #gamedev #python

— Takashi Kitao (@kitao) August 2, 2018

Pyxel, a retro game development environment in Pythonhttps://t.co/kQjZxH7QlV pic.twitter.com/wHUP74esqL

https://x.com/gihyoDP/status/1883681296452624642

『ゲームで学ぶPython! Pyxelではじめるレトロゲームプログラミング』PDF版発売 https://t.co/pCCn703Mmv #gihyodp

— gihyoDP (@gihyoDP) January 27, 2025

『メタルギア』『ZOE』の開発者がレトロゲームエンジン「Pyxel」を作った理由【レバテック】

生成AIでのPythonといえば、機械学習やGoogle Colabや画像生成のための開発環境…と考える人も多いかもしれませんが、「Pyxel」はレトロゲームのような制約から、初心者に優しく、スキルが有る人にも新しい開発のスタイルを発見するきっかけになることに違いありません。

開発者の北尾さんという人物も興味深いです!

「つくる人をつくる」をビジョンに「わかるAIを届ける」「人がつなぐAI」「AI創造主が集うユニオン」をモットーに活動する、AICUが、参加者の皆様に新たな知見を得て、ネットワーキングを深める機会を提供します。

ないとっちの参加レポート

編集部注:ないとっちさんは某有名ゲーム機のハードウェア開発にも関わったことがあるエンジニアさんです。

僕が大学に入学したあの頃(1990年代)、今のようなWindowsや最新PCが当たり前という時代ではありませんでした。研究室にひっそりと置かれた、NECのPC-8801が1台研究室にあるだけ。プログラミングといえば、パンチカードを打ち込み、大型コンピュータで出力するという、今では信じられないほどの手間と緊張感に満ちた作業でした。プログラミングが苦手だった僕には、その一連の作業がまるで未知の迷宮のようで、時々、大型コンピュータを暴走させてしまい、教官から「呼び出し」を受ける日々…その体験が、今でも心の片隅に不思議な記憶として残っています。

しかし、時代は流れ、技術は日進月歩。最近、AIの力を借りることで、以前よりずっと簡単にプログラミングに取り組めるようになったのを実感しています。ちょっとしたコードを書いたり、Pythonに触れる機会が増える中で、これまで目標もなく彷徨っていた僕に、ふと「何か自分でも作れるんじゃないかな?」と心が動いたのです。そんな折、AICUのnote記事で目にしたのが、北尾崇さん著の『ゲームで学ぶPython! Pyxelではじめるレトロゲームプログラミング』でした。早速購入して、ページをめくっていくと、どこか懐かしさと未来へのワクワク感が生まれてきました。

とはいえ、行動に移すのは容易ではありませんでした。中々始めることが出来ずにいました。そんな中、AICU noteにセミナーの案内が!しかし僕は地方在住でプログラミングへの苦手意識があるので腰が重く、頭の片隅には入っていましたが、申し込みするまでには至っていませんでした。オンラインで無料参加できるという白井博士一言が、参加の背中を押してくれ、早速ポチッと申し込んでしまいました。そうは言っても話についていけるんだろうかと思ったりもしていました。

セミナー当日〜ゲーム開発の軌跡と熱いメッセージ〜

当日のプログラムはこんな感じです。

はじまりました#AICU ACT5 #Pyxel 開発者

— AICU (@AICUai) February 8, 2025

北尾崇さん「ゲーム開発少年からの30年を30分で!」 pic.twitter.com/L4LScJtveK

最初は著者の北尾さんの自己紹介。「ゲーム開発少年から30年を30分で」というタイトルで、自身の軌跡を情熱的に語ってもらえました。

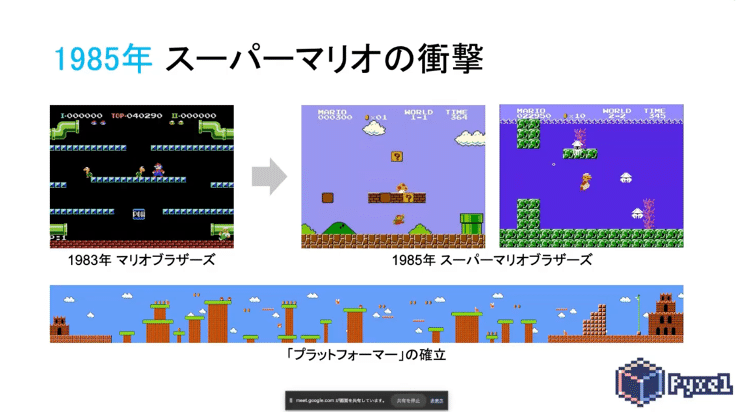

1985年、僕が社会人としての第一歩を踏み出した頃、寮の一室で仲間と酒に酔いながら毎晩の様に、最新の任天堂ファミコンで「スーパーマリオ」に熱中していました。

北尾さんの少年時代の愛読雑誌!

— AICU (@AICUai) February 8, 2025

MSX FAN

マイコンBASICマガジン

AICUもそうなりたい! pic.twitter.com/bXDLItUB38

高校時代は吹奏楽部

— AICU (@AICUai) February 8, 2025

譜面を印刷したら物議…!?

大学時代はジャズ

プログラミングと音楽は同じ感覚だったとのこと pic.twitter.com/US2K6cekNN

あの頃、僕もアセンブラや各種プログラミング言語を学んでいましたが、必ずどこかでつまずいていた、そんな時代を思い出させてもらえました。

「僕ももっと頑張ってプログラミングをやっていればな」って後悔したりもしましたが、結局、プログラミングではなく半導体開発エンジニアとして、ゲームとの関わりはセガサターンやドリームキャストといったゲーム機の半導体開発に従事するという形に落ち着きました。

その一方で、北尾さんは常に自らの手でゲームを作り続け、その姿勢は、まるで一つの冒険のように感じられました。北尾さんの話していた「同じ内容でも、錯覚によってゲームの難易度が変わって見える」という話は、「ゲームってそうなのか、そうなんだろうな」と、とても面白く感じました。

スーパーマリオの8-1と8-3

— AICU (@AICUai) February 8, 2025

何が違うのか

ゲーム開発者ならではの気づきと遊び pic.twitter.com/0W98qmd8j0

そして最後は「自分で手を動かしたい。ゲームが作りたい」という思いからPyxelを開発したということを話されています。やっぱりこの辺りが熱量高く、本当に楽しいんだろうなという気持ちが熱く伝わってきました。

これもオープンソース。ここの取り組みって素晴らしいですね。プログラミングならではの取り組みだと思います。

中々エキサイティングなゲーム人生のプレゼンでした。30分では語り切れませんでしたね。ありがとうございました。

しらいはかせによる「Pyxel+Geminiでテトリスを一瞬で作った話」

▼「窓の杜」生成AIストリーム:「Gemini」を使ってPythonで「ぷよぷよ」を生成してもらおう!Geminiたんとつくる自家製レトロゲーム

しらいはかせ2025年2月6日 11:40

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/aistream/1660683.html

ここからは実際の書籍の紹介です

そうだよね。経験から言っても勉強しているだけでは身に付かないから、やっぱり何か作っていかないと勉強にはならないんですよね。それにはとっても良い内容かもと思っています。

python🐍にちなんだキャラクターも

— AICU (@AICUai) February 8, 2025

ゲーム開発者の野口さんがイラスト提供 pic.twitter.com/p6MBeoXymr

書籍を使う場合の難度はこうなってます pic.twitter.com/pyokuLtFeg

— AICU (@AICUai) February 8, 2025

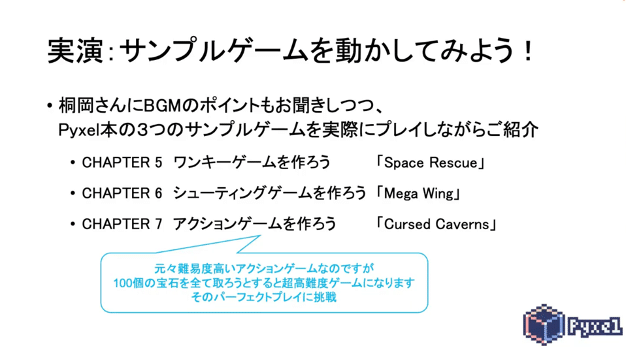

ここからは実際のゲームをデモ

桐岡さんへの楽曲発注の資料を公開しながら、実際の実装までの流れと、そのサンプルの紹介が始まりました。まるでコナミのゲーム開発現場の再現です。

桐岡麻季さん

— AICU (@AICUai) February 8, 2025

最初の作品は

ミッキーの東京ディズニーランド大冒険(SFC)作曲、編曲、効果音https://t.co/L5y01CAw2p pic.twitter.com/QcQdayoQqN

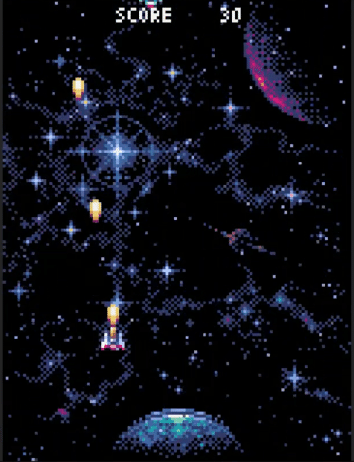

挿入曲「Mega Wing」は

— AICU (@AICUai) February 8, 2025

グラディウスをイメージした曲を受注

当初は4音で作りつつ、結果的には3音に削ることになった

プレイをイメージしながら

オーケストラにもアレンジできるような楽曲 pic.twitter.com/RxrzQLECbE

先ずはCHAPTER5 ワンキーゲーム「Space Rescue」

次はCHAPTER6 シューティングゲーム「Mega Wing」

懐かしい感じのゲームですね。PC-9801の頃にこんなのやっていました。

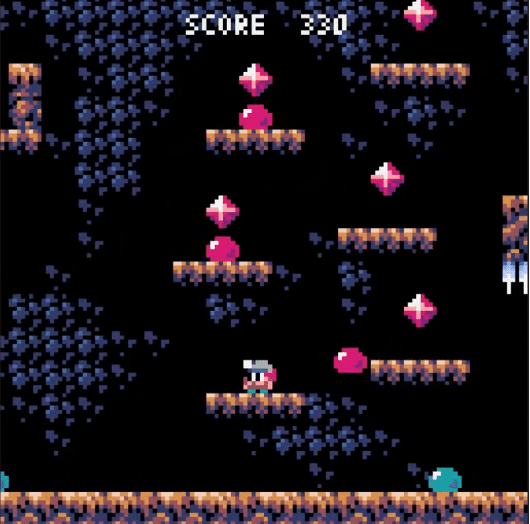

CHAPTER7 アクションゲーム「Cursed Caverns」

挿入曲「Cursed Caverns」

— AICU (@AICUai) February 8, 2025

変拍子が好きな桐岡さんと北尾さんの実装バトル! pic.twitter.com/Hw5aW37mrK

ほ〜、マリオみたいなゲームですね。こんなのが作れるって凄いし楽しそうです。

https://x.com/kitao/status/1871079934858580415

書籍「ゲームで学ぶPython! Pyxelではじめるレトロゲームプログラミング」

— Takashi Kitao (@kitao) December 23, 2024

第7章「アクションゲームを作ろう」

サンプルゲーム「Cursed Caverns」

Program: 北尾崇 @kitao

Graphics: Adam @badcomputer0

Music: 桐岡麻季 @MakiKirioka https://t.co/iEpNo6c8m6#pyxel #python #gamedev pic.twitter.com/avscPJulog

しかし、製作者でも一発でクリア出来ないところはちょっとウケました。w

https://x.com/AICUai/status/1888175213755687224

開発者自らのパーフェクトプレイチャレンジ⁉︎⁉︎ pic.twitter.com/FfiLM6CQdb

— AICU (@AICUai) February 8, 2025

また、セミナー中にはゲストとして桐丘さんが登場し、BGMの話は、知らなかった一面を知ることが出来た感じでした。かつてPC-9801で遊んだ懐かしいシューティングゲームや、マリオのようなアクションゲームのデモが次々と披露され、参加者一人ひとりの心に、「自分も何か作ってみたい!」という気持ちになってきました。

書籍と共に歩む新たな一歩

あっという間の2時間半。最後にしらいはかせは「本当はプログラミングをやりたかったけど、出来なかった人」が「これから生成AIのおかげで『つくる人をつくる』になる」と述べていました。そのペルソナそのものである僕は、このセミナーに出席して、これからはLLMの力を借りてプログラミングをして遊ぼう、自分自身で「つくる喜び」を追求していこうと心に誓うことができた、とっても有意義なセミナーでした。「つくる人」になって人生を楽しもうと思います。セミナー開催していただき、ありがとうございました。出席して良かったです!先ずはゲーム作ってみよう!と思いました。

おまけ:Xでのタイムラインから

30年を30分に凝縮した話を聴きながら、"横シュー"をつくっているYas先生

昨日のpyxelのイベントで、北尾さん @kitao が人生30年分を30分で語っている中で、LLMの助けを借りてpyxelで初ゲーム開発をしました!

— Yas⚡️IT×電気電子×経営学+英語 (@earlyfield8612) February 9, 2025

超簡単な横スクロールシューティングゲームを作成。

ドット絵は、pyxel editorで簡単に用意できて便利✨

30分でこれだけ作れるpyxelすげー!… pic.twitter.com/m9DFCbcKhY

何と、本書のサントラが発売されるそうです

昨日の #AICU Creators Talk 5 北尾崇さん @kitao 書籍出版記念イベントでは、サントラ配信リリース発表もさせて頂きました♪

— 桐岡麻季,Macky:作編曲/HeArt MakiArt:作詞/未来こーひー:PJ/キリオカマキ:絵 (@MakiKirioka) February 9, 2025

「#ゲームで学ぶPython! #Pyxel 8bit ORIGINAL SOUNDTRACK」

2月末配信予定。

書籍第5章サンプルゲームイメージの新曲や未使用曲も収録します♪

仮ジャケと配信先はコチラ pic.twitter.com/nRLtWkp9Yv

イベントご参加頂きありがとうございました

— AICU (@AICUai) February 8, 2025

メイン登壇者だけでなく@kitao @MakiKirioka @o_ob

かつてのゲーム開発少年(?)たちが生成AI時代に活躍する近未来が感じられるイベントでした! pic.twitter.com/esYfMo6pYj

イベントのアーカイブ動画を限定視聴

多様な参加者さんによるライトニングトークも

アンケートにご参加いただくと、期間限定でアーカイブ動画にアクセスできるそうです。いつまで公開されるかは不明なのでお早めに!

AICU、次回のイベントは!?

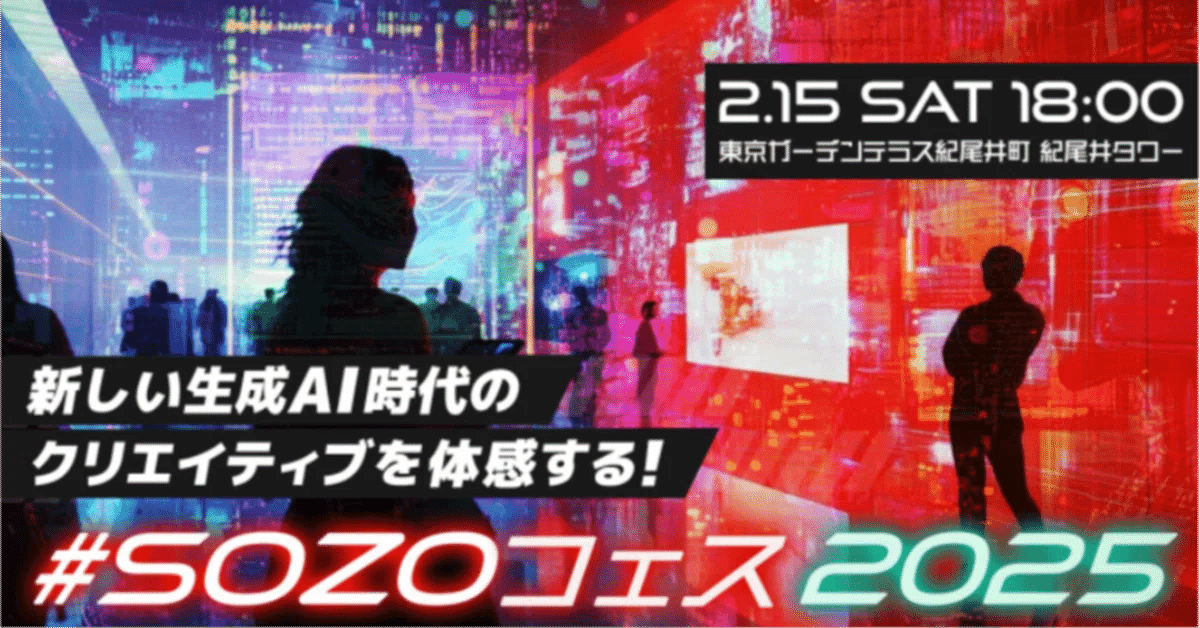

2025年2月15日、LINEヤフー株式会社を会場に開催される「SOZOフェス2025」に出展予定です。

【開催概要】イベント名称 :「#SOZOフェス2025」

開催日時 :2025年2月15日(土)17:00 ~ 21:30 (一般入場は 18:00 から)

開催場所 :東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー LINEヤフー株式会社本社オフィス内 LODGE(受付は 2F)

入場料:¥2,000 *スナックなどの軽食と飲み物付き(報道関係者の方は必要ございません)

出店ブース数:15 (予定)イベントページ:https://sozofes2025.hp.peraichi.com/

出展内容は

書籍「AICUマガジン」他、「共有ComfyUI」「CotoVerse」のご紹介

なんと新刊書籍のおしらせがあるそうです!!

この記事に「いいね!」と思ったら、いいねとフォロー、おすすめをお願いします!

https://note.com/aicu/ X(Twitter)@AICUai

このようなイベントのレポートに興味がある方はこちらもオススメ

この記事に「いいね!」と思ったら、いいねとフォロー、おすすめをお願いします!