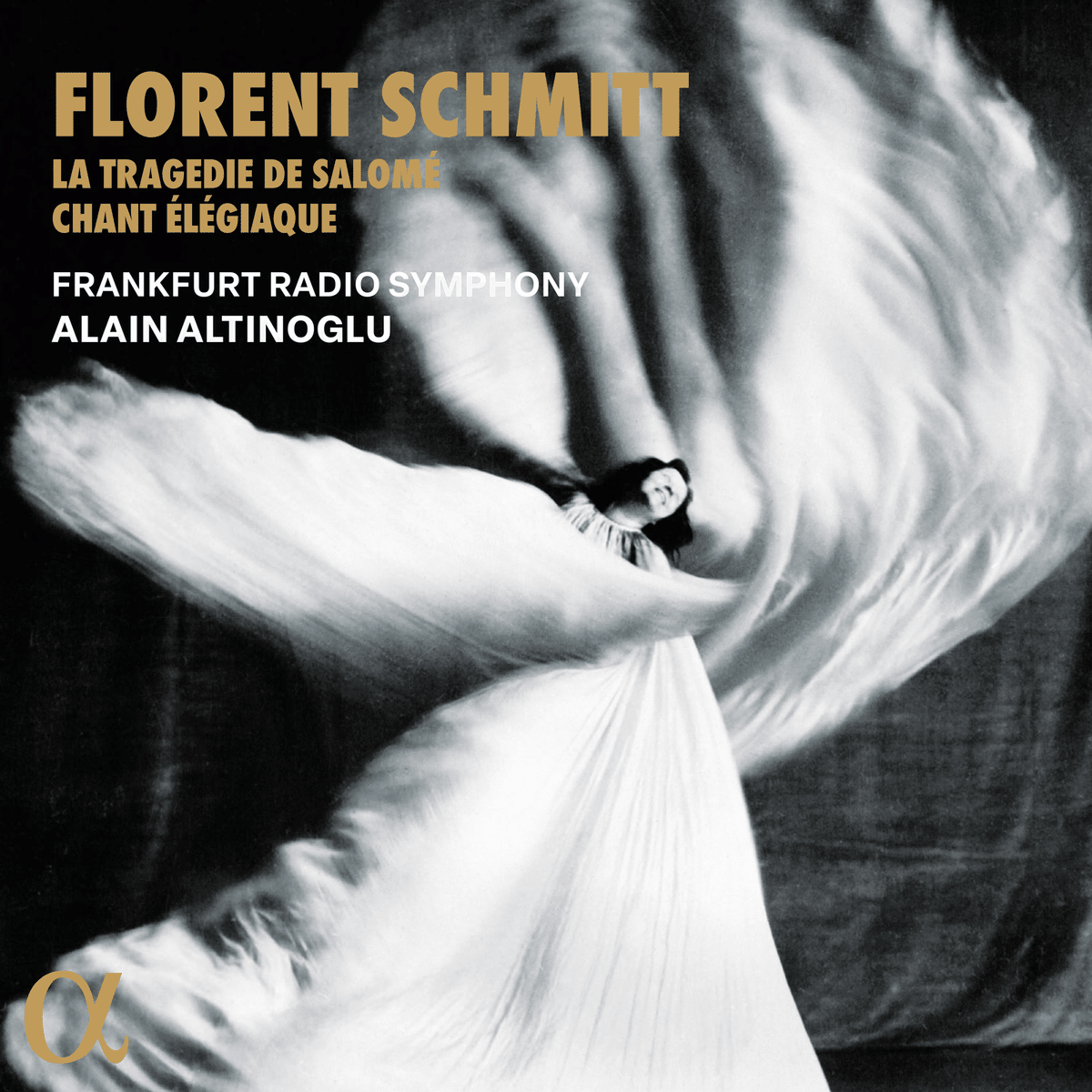

今日の1枚:フロラン・シュミット《サロメの悲劇》1907年版(アルティノグリュ指揮)

フローラン・シュミット:

《サロメの悲劇》作品50(1907年オリジナル版全曲)

チェロと管弦楽のための《悲歌》作品24

Alpha, ALPHA941

アンバー・ブレイド(ソプラノ)

フィリップ・シュテムラー(チェロ)

アラン・アルティノグリュ指揮フランクフルト放送交響楽団

録音時期:2021年1月、2022年6月

1907年5月、パリ・シャトレ座でリヒャルト・シュトラウス(1864−1949)の歌劇《サロメ》が上演され、たいへんな成功を収めました。芸術座(テアトル・デザール:現在のエベルト座)の芸術監督であったロベール・デュミエールはその成功にあやかろうと、自ら台本を書いて同じサロメを主人公とした舞台を制作しようと思い立ちます。この興行はアメリカ出身の舞踏家ロイ・フラーをヒロインとする黙劇として、フロラン・シュミット(1870−1958)の音楽によって1907年11月9日に初演されました。このときに指揮をとったのは後の名指揮者、デジレ=エミール・アンゲルブレシュトでした。

(ちなみにロイ・フラーは当時、いくつもの巨大なヴェールを自在に操りながら踊る舞台で人気を得ていました。クロード・ドビュッシーの《前奏曲集》第1巻にある《帆(Voiles)》は、実はフラーの操る「ヴェール」について書かれたのではないかという説があります。《前奏曲集》には大衆向けのショーを題材にしたナンバーがいくつもありますし、この説はかなり有力なように思われます。)

この《サロメの悲劇》は、物語からしてR・シュトラウスのそれとは大きく異なっています。洗礼者ヨハネを誘惑し、彼がなびかないことに立腹して死に至らしめようとするシュトラウスのサロメに対し、こちらの少女は聖書の記述そのままに、母親の命じるがままに踊るだけ、ヨハネが死ぬことなどまったく念頭になかった。それだけに自分が原因でヨハネが処刑されたことにショックを受けて、その首を奪いとって海に投げ入れてしまう。それを合図に海が血の色に染まり、世界が瓦解していく、というのがこの舞台のあらすじです。加えてシュミットの音楽は、オリエンタリズムと言っても官能的であったり、豪奢であったりと言ったものではなく、むしろバーバリスティックで力強い。これは彼がローマ賞を得てローマ留学した際に訪れた、モロッコやトルコといったイスラム社会のイメージが強い影響を及ぼしたとされます。彼にこの音楽の委嘱が行くきっかけとなった、1906年の《詩篇47篇》も、そうしたバーバリズムと縁の深い音楽になっていました。

さて、1907年のシュミットの音楽は長さが約1時間、小さい劇場の制約から、楽譜は約20人ほどの小管弦楽のために書かれました。これを大編成の管弦楽用に改変した上で、全体をおよそ半分に縮めたのが、現在知られている《サロメの悲劇》です。そちらは1911年1月8日にガブリエル・ピエルネ指揮コロンヌ管弦楽団によって演奏会用組曲として初演され、その後バレエ・リュスやナターシャ・トルアノヴァなどによってバレエとして舞台化されてもいます。

この作品は長い間組曲版のみが知られていましたが、1907年の初演で用いられた初稿が先日惜しくも亡くなったパトリック・ダヴァン指揮ラインラント・プファルツ州立フィルハーモニー管弦楽団によって1991年に録音され、マルコ・ポーロ(ナクソス)・レーベルからリリースされました。その後2023年にはジュリアン・マスモンデ指揮レザパッシュ!が、初演時の編成を再現した21名の小管弦楽編成で録音したものが世に出ましたから、今回のアラン・アルティノグリュ指揮フランクフルト放送交響楽団(hr交響楽団)による録音はこのオリジナル版の三つ目の録音となります。

さて、今記したようにマスモンデは初演時の編成を再現して、第1,第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロが各2、コントラバスが1という少人数で録音を行いましたが、ダヴァンと今回のアルティノグリュは、ともに通常のオーケストラを起用しています。特に今回のアルティノグリュ盤は、元来の編成を意識したのか管楽器のソロがややクローズアップ気味に収録されているものの、弦楽器は聞き間違いようのない厚みを備えている。これはオリジナル版に対する裏切りのようにも思えます。じっさい、マスモンデ盤が聞かせたような室内楽的な透明感とある種の生々しさを備えた楽器の絡み合いはここにはない。

しかしながら、これは単に原曲への裏切りと決めつけて終わりといった問題ではありません。先にこの曲の特徴はバーバリズムにあると書きましたが、そのバーバリズムを成立させる力強さは、小編成ではなかなか醸し出せない。マスモンデ盤は舞台上演をいくどもこなした上での録音で、そうした力感も練れたアンサンブルによって十分に補っていますけれども、それでも通常編成のオーケストラのトゥッティの響きは出しようもありません。加えて、後の組曲版のスコアを見る限りでは、大編成版への改稿の際に目立って響きを作り変えたようにも思えない。そうなると、ここでのスコアリングがそのまま大きい編成での演奏を想定していた可能性もある。ならば、あえて弦楽器の人数を増やして演奏し、録音するという選択肢も、オリジナル版の演奏に際してはむげに排除できません。それらの点を考慮すると、この編成チョイスはこれでありなのかなと思います。いわば、後の組曲版の響きとの連続性を考慮し、楽譜のポテンシャルを引き出した演奏なのかもしれません。

アルティノグリュの演奏は、優れた合奏力を誇るオーケストラを採用し、いくぶんニュートラルで清潔な歌い口とサウンド作りを基礎に置いて、管弦楽のダイナミクスを十分に活かした迫力ある音楽を聴かせつつ、全体としては洗練されていて、大仰になることがない点に好感が持てます。初演時のサウンドの再現した響きのバランス作りや語り口の成熟ぶりに秀でたマスモンデ盤がオリジナル版のファースト・チョイスにはよりふさわしいでしょうけれども、このサウンドの魅力に抗しがたいものがあるのも事実です。