【MTG】オアリムがヨーグモスになるとき―暗い《Festival》と喧しい《沈黙》、残酷な《詠唱》と無邪気な《槍》―

お世話になった方々、愛するこのゲームに。

1 個人的な体験

最も愛するカードは何か。

誰にとっても難しい質問だろうが、私にとっても例外なく難問である。

愛とは定量化し難いものだ。

しかし、最も想い出深いカードといわれれば、私には脳裡にすぐに思い浮かぶカードがある。

ザ・ダーク収録の雑魚カード、《Festival》がそれである。

このカードは私がMtGを始めた当初、玩具店のストレージからイタリア語版を発掘し、10円で買い求めたカードだった。

当時小学生の私には何が書いてあるかは当然わからなかった。

しかし、カードの魅力はテキストだけのものではない。

私はそのイラストに一瞬にして引き込まれた。虜になった。

読めない言語やオールドエキスパンション特有の色合いも、より一層このカードを特別せしめる要素となっていた。

今回はこの想い出のカードの解題から始めて、もう1枚の愛着あるカードの解題へと帰着させたい考えである。

内的体験は全ての源泉であり、それなくしてその後は語り得ない。

体験を完全に忘れることはできないし、また事実の認識を外側からの認識に完全に還元することもできない(中略)。確固としたデータは、これらのデータに対応する内的体験に対立するものではありえず、それどころか、個人の属性たる偶然性から内的体験が離脱するのを助けている。(中略)もしも体験が事物の普遍的性格を有していなかったなら、私たちは体験について語ることができないだろう。

2 祝祭の目的と意義

《Festival》の効果を知らずとも、そのイラストを見ればすぐに誰もが思い至るものがあるだろう。

仮面、仮装、祭という諸要素から、我々は当然それが"カーニバル"だと解釈する。

"カーニバル"を描いたカードの名称が何故"フェスティバル"であるかについては自ずと明らかになるとして、まずはカーニバルそのものについて見てみよう。

カーニバルは日本語では"謝肉祭"と訳される。

キリスト教的視点での謝肉祭とは、来たる春の豊穣を願って断食を始める前の、最後の馬鹿騒ぎの日のことである。

暴飲、暴食、その他の"悪しき行い"が意図的に行われる。

時期でいうとクリスマス頃のことである。

しかし、これはキリスト教が生み出した独自のものではない。

キリスト教以前、古代ギリシャの文化の中では既に、ディオニュソスへの信仰として似通った祭"オルギア"が存在していた。

ディオニュソスは豊穣と酒と酩酊の神。

オルギア自体は、春の収穫祈願とは関係なく行われ、篝火を囲んで仮面舞踏が行われたり、供犠が行われたり、時には乱交にも至っていたという。

一体何のために。

それはバタイユ的にいえば、①〈禁止〉の〈侵犯〉と、②〈死〉や〈非日常〉への接近であった。

また、ディオニュソスは古代ローマのバッコスと結び付き、"バッカナリア"という名でも祭が行われた。

さらに、サターン信仰とも結び付き、"サトゥルナリア"という形にもなった。

(これが12月中旬から下旬であったため、のちにクリスマスと結び付いたとされている。)

種族名の「サテュロス」とは、"ディオニュソスの従者"を意味する。

これらの祭では、オルギアの件で述べたような行為がさらに拡大され、ギャンブルが許されたり、この日一日だけ奴隷と主人の立場が逆転して無礼講とされたりするまでになっていた。

確かにそれは全く〈非日常〉を味わうことにはなろうが、何故ここまで極端な形を取るのか。

それを考える上で、先ほども名前を出したバタイユの論を応用していく。

(なお、引用は日本が誇るリアル"シヴドラ"澁澤龍彦による訳出としたいところであったが、時折解釈に怪しい点もあるため、より新しい酒井健訳を用いる。)

そもそも祭とは、〈死〉や〈非日常〉への接近であり、それは〈此岸〉から〈彼岸〉への移動である。

この此岸/彼岸という二項対立は主に哲学の分野でよく使われるが、他にも様々な置き換えが可能である。

俗と聖、生と死、非連続性と連続性、労働と暴力、蓄積と浪費(あるいは過剰)、ヒエラルキーと混沌……。

こうした数ある言い換えの中で最もバタイユ的な表現が、〈禁止〉と〈侵犯〉である。

我々は社会秩序を守るために、様々なことを禁止されている(と同時に禁止している)。

しかし、それを(ときに暴力的に)侵犯することで、彼岸へと近づく。

祭、とりわけカーニバルに話を戻すと、普段は禁じられているはずの乱痴気が解放され、果ては奴隷が主人に命令さえする。

そこでは俗世間の地位や役割、秩序というものは取り去られる。

仮面をしていれば、誰が誰かも判別できない。そこには地位は存在しない。

これ以上ない〈非日常〉である。

この〈禁止〉と〈侵犯〉の関係は、相反するものでありながら、同時に不可分であり、補完し合っている。

人間は〈暴力〉を〈禁止〉したが、〈禁止〉はやがて〈侵犯〉され、その〈侵犯〉が〈禁止〉をより強固にさせる。

大きな侵犯、大きな暴力は強く禁止されるし、強く禁止されれば我々はまたそれを侵したくなる。

人間は原始から、「駄目だ」といわれるほどやりたくなるものだ。

誰かが禁断の林檎を食べたように。

侵犯は、ふだん守られていた制限の彼方へ人々を近づける。だがそれでも侵犯はこの制限を残存させておく。侵犯は俗なる世界を破壊せずに、これを超え出る。侵犯は俗なる世界の補完物なのだ。(中略)人々は、同時に二つの運動に従っている。一つは対象を押し返そうとする恐怖の衝動。もう一つは、魅惑されながら尊敬するように仕向ける誘惑の力だ。禁止と侵犯は、この二つの矛盾した運動に従っている。

要するに、カーニバルの一時的な無礼講も、日頃の服従の裏返しなのである。

今日一日は全て許す。だから、今日以外は服従せよ。

このような〈秩序〉、〈ルール〉の存在を一層際立たせる。

カーニバルの一部である供犠も、非日常的な死を身近にする。

普段は個別の〈生〉を生きている我々も、〈死〉の前では等しく同じであることを強く自覚する。

何人たりともいつか死ぬ。死と税金からは逃れられない。

これは厳格なルールであり、強い禁止(永遠に生きてはならない)といえる。

この禁止の自覚が、我々を"個人"から同じ"人間"にし、全体性を担保する。

また、祭では〈過剰〉さもポイントになる。

例えば、酔い潰れるまで夜通しで酒を飲む。それは〈生〉を脅かす行為である。

〈生〉を脅かす行為は、宗教を強化する。

供儀と同様に、我々が皆に共通する脅威として〈死〉を認識するためである。

(我々がプレイヤーズコンベンションで過剰に金を使ってしまうことだって、全く理に適っているわけだ。我々は今その瞬間の非日常を分かち合いたいのだ。)

世界は均衡の下に成り立っている

。

少なくとも、古い時代にはそのように考えられていた。

乾季の後には必ず雨季が来る。

そして雨季の後には……。

以上、まずは祭の根底に此岸と彼岸――その他の置き換え得る様々な対置があり、それらは互いに不可分かつ強化し合っていることを確認した。

3 《Festival》考

前置きが長くなってしまったが、MtGに話を戻そう。

《Festival》は、先に述べたとおりカーニバルを表している。

このカードの効果は、以下のとおりである。

Festival (白)

インスタント

この呪文は対戦相手のアップキープの間にのみ唱えられる。

このターン、クリーチャーは攻撃できない。

相手のアップキープに馬鹿騒ぎを始めることによって、皆酔い潰れ、戦闘をできなくさせる。

(よりマクロに捉えるなら、断食に入ったと見ることもできるかもしれない。)

しかし、余りに一時凌ぎの効果である。

対戦相手が多数のクリーチャーをコントロールしている状況であれば、次のターンにはまた攻撃されてしまうため、ほとんど解決策にはならないだろう。

また、戦闘以外の行動は問題なく行えるため、さらなる脅威を追加される可能性は十分にある。

唱えられるタイミングの限定性も相俟って、《濃霧》以下の正真正銘の雑魚カードである。

次に、フレーバーテキストを見てみよう。

そこには、"deeper purpose"という意味深長な表現がある。

Only after the townsfolk had drawn us into their merry celebration did we discover that their holiday rituals held a deeper purpose.

市井の人々に愉快な馬鹿騒ぎへと引きずり込まれ、我々はようやく彼らの祭の持つ真の目的を知るに至った。

祭の"deeper perpose"とは何か。

前章で既に見たように、〈非日常〉による、逆説的な〈日常〉の強化である。

ことにカーニバルにおいては、意図的な〈侵犯〉による、逆説的な〈禁止〉の強化である。

即ち、地位や役割、秩序の強化こそが"真の目的"なのだ。

MtGのゲーム上に限って、この余りに防御的な呪文にも縋りたくなるような、圧倒的な状況不利を想像してみてほしい。

僅か1ターンばかり延命することによって、却ってその不利を強く認識させられはしないだろうか。

またも逆説的にいうならば、この呪文は弱くなければならないのである。

弱いからこそ、相手が自分より上の立場であることを(盤面の不利を)強く認識する。

覆り得ない〈日常〉のヒエラルキーが、〈非日常〉の祭の"深い奥底"に漂ってくるようデザインされているのだ。

また、先ほど《濃霧》以下だと述べたが、このカードはむしろ相手のターン中にこそ唱えなければならない。

相手が"主人"である相手のターン中だからこそ、"従者"による〈侵犯〉行為たり得るのだから。

実は、《Festival》の"対"ともいうべきカードがある。

白を代表するインスタントカードにして最強の除去、《剣を鍬に》。

カードパワーでいえば、到底並び立つべくもない。

《Festival》と同じ1マナで、《剣を鍬に》はクリーチャーを追放する。"農場送り"にする。

クリーチャーは攻撃やブロックで常に〈死〉と隣り合わせにいる兵士であり、彼らは英雄的で、聖なる存在である。

そんな彼らを"農場"に送る。

剣に替えて鍬を持たせ、〈労働〉させる。

〈労働〉は〈生〉の営みの代表である。

それどころか、〈労働〉こそが動物の持つ根源的な〈暴力〉性を〈禁止〉するに至らしめ、人間と動物を隔てたとさえ考えられている。

要するに、《剣を鍬に》はクリーチャーたちを彼岸から此岸へと引き戻す。

故にこそ、彼らは墓地へは赴かない。

誰もが辿り着くはずの〈死〉の連続性から遠く、非連続性(追放領域)の中に送り込まれることとなるのである。

4 《沈黙》考

白の1マナのインスタントといえば、他にも強力なカードがある。

今なおコンボデッキのお供として採用され続ける《沈黙》。

このカードは相手に呪文のキャストを〈禁止〉する。"沈黙"させる。

その最大の強みは、何といっても自分のコンボを安全に通せる点だろう。

つまるところ、自分のターンに撃つことが極めて多い。

自分のターンの"主人"は自分である。

"主人"は権力を行使し、〈禁止〉する。

「しばし、己の罪を黙考するがよい。」

――償われし魂の教団員、クレフ

フレーバーテキストで示されるのは、キリスト教的な断罪である。

カトリック的なストイックな〈禁止〉といえる。

カトリックは〈侵犯〉を許さず、悪として断罪する。

イエスは人であり、死ぬことなく聖者となった。

人間は元々聖なる存在になり得るのであるから、〈侵犯〉など必要ない。許されない。

さらに、人間は誰しも生まれながらにして"原罪"を負っているとさえする。

"無垢無罪"の人間は存在しない。

《沈黙》が対象を取らず、多人数戦において全ての対戦相手に効力を発揮するのも、このカトリック的な側面との関係性あってこそではないだろうか。

それは特定の相手を持たずに広く行き渡る宗教的な〈禁止〉にして、"原罪"を負っている全ての者に対する〈禁止〉なのである。

ただし、このカトリック的な〈禁止〉は決して"自然"なものではないことには触れておきたい。

先に述べたような、"均衡"を欠くからだ。

〈侵犯〉や〈暴力〉が許されず、ただ強い〈禁止〉だけが存在する。

実をいえば、我々が宗教と聞いてすぐに思い浮かべるキリスト教は、この点で非常に特異な宗教なのである。

ストイックに〈禁止〉だけを守り続けた先に、一体何が待っているというのだろうか――。

異教の段階の宗教においては、侵犯が聖なるものの基礎をなしていたし、聖なるものの不浄な面も、その反対の清らかな面と同じに、聖なるものとされていた。聖なる領域の全体は、不浄と清浄で構成されていた。キリスト教は不浄を捨て去ったのだ。キリスト教は罪悪を捨て去ったのだ。罪悪がなければ、聖なるものは考えられなくなる。というのも、禁止の侵犯だけが聖なるものへの到達を可能にしているからだ。

思えば、《Festival》の亜種にも"沈黙"を名に負う《沈黙の時》というカードがある。

本章で見てきた《沈黙》と前章で見た《Festival》とは、〈禁止〉と〈侵犯〉の視座からすると正反対であるが、改めて《Festival》の系譜を眺めてみると、実に興味深い変遷を辿っていることがわかる。

・《聖なる日》LEG

・《Festival》DRK

・《和平交渉》VIS

・《まやかしの平和》POR

・《沈黙の時》MMQ

・《聖なる日》INV、8ED、9ED、10ED

《まやかしの平和》と《沈黙の時》との間には、彼岸と此岸との明らかな断絶がある。

《沈黙の時》はわかりやすく〈禁止〉を表すカード名であり、その効果からすれば"直感的"であるにもかかわらず、のちに《聖なる日》の度重なる再録があったことは意外といっていいかもしれない。

なお、《和平交渉》も一見〈禁止〉を想起させるカード名ではあるが、実際にはイラストとフレーバーテキストからは正反対の〈侵犯〉の気配が漂っている点、デザインの妙である。

これぞまさに"deeper purpose"といったところであろう。

5 《オアリムの詠唱》考

《沈黙》について語るとき、旧いプレーヤーであれば、もう1枚のカードが既に頭に浮かんでいるはずだ。

私にとっても青春の1枚、押しも押されもせぬプレーンシフトのトップレア。

《オアリムの詠唱》は、《沈黙》の元になったカードである。

《沈黙》と同様、主に自らのコンボを押し通すために使われ続けている。

しかし、《オアリムの詠唱》のオリジナリティとして、キッカー効果が付いている点に注目したい。

そしてこの効果が、《Festival》と極めて近い攻撃制限なのである。

(イラストでは、オアリムの後ろに多数の兵士の影があり、偶然か否か《Festival》の構図との類似性が見て取れる。)

オアリムの詠唱(白)

インスタント

キッカー(白)(あなたがこの呪文を唱えるに際し、あなたは追加の(白)を支払ってもよい。)

プレイヤー1人を対象とする。このターン、そのプレイヤーは呪文を唱えられない。

この呪文がキッカーされていたなら、このターン、クリーチャーは攻撃できない。

当然、このキッカー効果は相手のターンに唱えることが前提だ。

ということはつまり、カードデザインの中に矛盾が存在しているのである。

矛盾は人文科学系研究者の大好物である。

ここでさらに見逃せないのは、このキッカー効果が、"癒し手"のオアリムが本来発揮するような"軽減効果"ではなく、"攻撃制限"である点だ。

攻撃できないのだから、コンバットトリックとしても使えない。

オアリムの名を冠するカードにもかかわらず、この統一感のなさに違和を感じるのは私だけであろうか。

"癒し手"は戦闘による"傷"を必要とする。"血"を必要とする。

これは、医者のジレンマとでも呼ぶべき構図だ。

この世界から病人や怪我人がいなくなれば、医者は必要なくなるだろう。

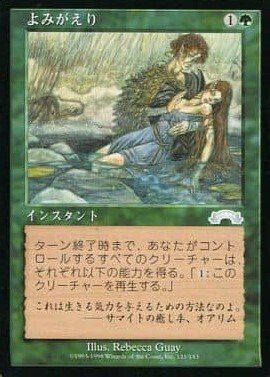

軽減効果以外にも、例えばオアリムが登場する《よみがえり》ではクリーチャーに再生能力を与えるが、これも戦闘の傷を癒すことを表していよう。

《オアリムの詠唱》は、彼女の〈労働〉に必要な"傷"を発生させない。

換言すれば、〈労働〉の放棄である。

〈労働〉は〈日常〉の代表的行為であるから、《オアリムの詠唱》のキッカー効果は〈非日常〉への接近なのである。

このとき、オアリムは〈俗〉世の役割から解放され、〈聖〉なる存在になる。

他に、《象牙の仮面》のフレーバーテキストにもオアリムが登場するが、こちらは自らを呪文や能力の対象にならないようにする、いかにも"傷"を発生させない効果である。

そこでチョー=マノが「役割」という言葉を用いているのは極めて示唆的である。

「私は自分でこの役割を選んだわけじゃないんだ、オアリム」とチョー=マノは辛抱強く答えた。「きっとジェラードも同じだと思うよ」

サマイトに生まれたオアリムも、自分で"癒し手"という役割を選んだわけではないだろう。

傷など生み出されないほうがいいに決まっている。

それが叶うのなら、彼女は喜んで自らの役割を捨てるはずだ。

さて、《オアリムの詠唱》は確かに戦闘を止めてくれる。

では、これは防御的なカードなのかといえば、私にはそうは思えない。

そこには《Festival》が雑魚カードたる所以の一時凌ぎとは全く異なる位相が見て取れる。

この攻撃制限効果はキッカー効果である。

然らば、必ず相手のターンに呪文本体とセットで唱えられなければならない。

相手に攻撃をさせないばかりか、新手の展開さえ許さない。

一時凌ぎどころか、相手との差はますます広がることとなる。

謂わば《Time Walk》。

これを決定的な秩序の強化といわずして何といえよう。

蛇足の感もあるが、オアリムが戦いを〈禁止〉することによって労働から離れ、〈聖〉に近付くとき、同時に〈聖〉の側にいた兵士たちは〈俗〉に引き戻される。

劇的な転回である。

《オアリムの詠唱》はレアカード。

故に、世界を一変させるほど強くなければならなかった。

一時凌ぎの〈非日常〉の末に戻るべき〈日常〉など必要ないのだ。

自分のターンは自分が"主人"。

相手のターンも自分が"主人"。

残酷なまでの"deeper purpose"に、聡明な彼女は気づいていただろうか。

6 "deeper purpose"なき正義の槍

オアリムと「秩序」の関係に纏わる興味深いフレーバーテキストがあるので、最後にそれらを紹介して拙筆を締め括ろう。

オアリムはジェラードを冷たく見つめ、「あなたはドレイクにそっくりね」と表情を変えずに言った。「ドレイクは地位を守るために大変な努力をするけど、我々から見るとそれがむなしく上滑りしているわ。あなたも同じでしょ」

「地位を守るための努力」とは、即ち戦いという名の〈暴力〉である。

繰り返すが、〈暴力〉によって地位は強化される。

このシーンはフレーズは小説やコミックには管見の限り見当たらず、前後関係は不明瞭ではあるが、これは戦いに明け暮れるジェラードに対する皮肉であろう。

ただ、このフレーバーテキストの「上滑りしているように見える」という訳出は、私見ではどうもニュアンスが適切でないように思われる。

英語版のテキストは以下のとおりである。

Orim regarded Gerrard coolly. "You are like the drake," she said, her expression unchanging. "It works hard to maintain its position, but to us it seems to glide along effortlessly. You must do the same."

"本能的に難なく滑空しているように見える"ぐらいが妥当ではないだろうか。

というのも、先に触れた《象牙の仮面》のフレーバーテキストが、この《風のドレイク》のフレーバーテキストに対する返歌とも読めるからである。

「私は自分でこの役割を選んだわけじゃないんだ、オアリム」とチョー=マノは辛抱強く答えた。「きっとジェラードも同じだと思うよ」

オアリムは戦いの中で〈暴力〉を振るうジェラードを非難していた。

しかし、それは"本能的に難なく"振るわれる〈暴力〉だ。宿命だ。

戦いは彼にとっての〈日常〉であり、〈役割〉であり、労働〉であった。

"戦わないことを禁止されてきた"とさえいえるだろう。

ジェラードはドレイクのように、〈地位〉や〈序列〉の強化のために戦っているわけではない。

そこには確かに"暴力のようなもの"が含まれていたとしても、〈侵犯〉は含まれていないはずだ。

誰かを引き摺り下ろそうだとか、見下そうなどという俗っぽい"deeper purpose"は存在しない。

そう考えると、ジェラードの宿命の悲劇性は頂点に達する。

最早、戦いをやめて――宿命を〈侵犯〉して死ぬことしか、彼が彼岸へと至る道は残されていないだろう。

全てを飲み込もうとするファイレクシアの侵攻を前にして、彼にそのような無責任な選択ができようか。

・・・・・

のちにオアリムは、異なる世界線を描いた「次元の混乱」にも登場するが、彼女は一見しても元の世界線との差異がわかりにくい。

しかし、「次元の混乱」収録の《太陽の槍》のフレーバーテキストは、先ほどの《風のドレイク》のフレーバーテキストを念頭に置き、さらに《Festival》のフレーバーテキストを思い起こすと、より味わい深く感ぜられる。

無垢の者が正義を語るのは容易いことよ。その恐ろしい力を知る人はほとんどいないのだから。

――サマイトの審問官、オアリム

「正義」≒〈禁止〉が逆説的に〈侵犯〉を存在させ、〈秩序〉を強固にする機能を果たすことは何度も述べてきた。

しかし、「無垢の者」はこの恐ろしい機能――"deeper purpose"に無自覚である。

優位に立つために正義を喧伝する。

しかし、いつしかその真の目的は忘れてしまった。

自分は何のために正義を翳すのだろう。

思い出せないが、それでも正義を翳す。

そんな「無垢の者」が、かつて我々が生きるこの現実世界でも、異教徒たちを裁いてきたのだ。

オアリムの肩書きからして、《太陽の槍》は間違いなく異端審問――正確には異端審問という大義名分の下に行われた空虚な"魔女狩り"――を喩えている。

正義は、不正義=悪を〈禁止〉し、殲滅する。

その「恐ろしい力」――"deeper purpose"は、キリスト教的な権威の強化である。

「無垢の者」の原文"innocent"には様々な解釈があるが、素直に"deeper purpose"に無自覚な者として受け取るなら、彼らは「正義」の行使のよってキリスト教的価値観を無自覚に、無邪気に押し付けていく。

「無垢の者」たる市井の人々は、"deeper purpose"を疾うの昔に忘れ、形骸化した祭に無邪気に興じる。

「無垢の者」たる審問官たちに至っては、「恐ろしい力」には元より不感で、正義の名の下に盲目的に裁くのみである。

大いなる事物の望むところは、それについてひとが沈黙するか、大いに語るかである。大いにとは、すなわちシニカルにまた無垢にということである。

《Festival》の登場から13年の時が過ぎていた。

年に一度の馬鹿騒ぎによって忘れ難く保持されていた"deeper purpose"は、ストイックな禁止によって忘れ去られてしまったのだった。

・・・・・

《太陽の槍》で貫かれているドレイクは、地位のために戦いに身を投じる者たちだった。

地位を強固に強化するためには、〈侵犯〉しなければならない。

しかし、審問官へと職を変えたオアリムは知っている。

正義の名の下にあらゆるものを〈禁止〉する、カトリック的に生まれ変わったオアリムは知っている。

均衡を否定するその世界では、〈死〉さえもドレイクたちを彼岸の連続性へは導かないことを。

そこでは〈死〉は死者を天国か地獄かへと攫い、永遠の〈生〉という非連続性の中に捕らえてしまうことを。

しかしまた、審問官へと職を変えたオアリムは知っている。

余りにも強い〈禁止〉は、〈侵犯〉することへの誘惑――エロティシズムもまた一段と大きいことを。

「無垢の者」は知り得なくとも、〈禁止〉と〈侵犯〉はやはり表裏一体。

聖職者は常に、戒律に背く誘惑と戦わなければならない。

それはどんな楽園の林檎よりも甘美な誘惑なのである。

聖職者の腐敗と堕落によって、"いずれ"権威は失われていくことを、我々は現実世界で既に見てきた。

また、そのようなキリスト教社会の中に、禁じられた"Magic"への誘惑が失われずに残っていたことも。

たとえ教義で縛り付けようとも、世界の法則たる均衡に逆らうことはできない。

雨季の後には必ず乾季が来る。

その証拠に、聖職者へと転生してもなお、ジレンマはオアリムを捕らえて離さない。

「死は労働をやめる理由にはならない」と宣言したのは、仇敵たるヨーグモスであった。

禁止は侵犯をなくす理由にはならない。

禁欲が無欲の理由にはならないように。

理性と要求とは一見相衝突するようであるが、その実は両者同一の性質を有し、ただ大小深浅の差あるのみであると思う。

現実世界と多元宇宙を支配した2つの教義は、その残酷さと無邪気さにおいて皮肉なほどに似通っている。

(了)