洋画家・熊岡美彦及び過小評価されている戦前の官展系洋画家

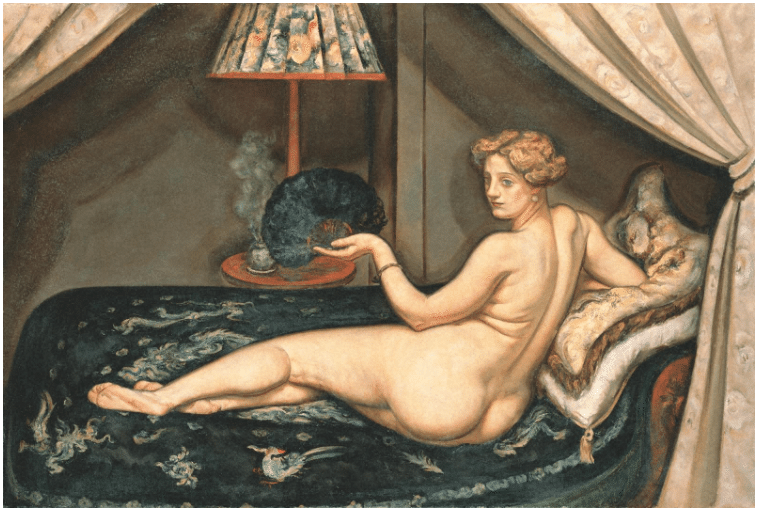

戦前、熊岡美彦(1889〜1944)という洋画家がいました。まず、作品を幾つか掲載致します。

「東文研アーカイブデータベース」の「熊岡美彦」の項目に経歴が書かれているので引用致します。

東光会の創立者、文展審査員熊岡美彦は急性喘息のため淀橋区の自宅で死去した。享年56。明治22年茨城県石岡市に生れ、42年東京美術学校に入学、和田英作、藤島武二に師事し、大正2年卒業、同年文展に入選した。その後満谷国四郎等と親交があり、画技に精進、大正8年第1回帝展に特選に推され、14年の第6回帝展には「緑衣」を出して初の帝国美術院賞を受けた。翌年から帝展委員となつたが、同年から昭和4年にかけて欧洲に留学、帰朝後斎藤与里とともに東光会を結成した。昭和7年には熊岡洋画研究所を設立して後進を育成し、11年には支那・台湾・朝鮮を漫遊、その後も文展の審査員として力強い作風で活躍していた。

また、「UAG美術家研究所」の「熊岡美彦」の項目にも経歴が書かれているので引用致します。

熊岡美彦(1889-1944)は、茨城県の石岡に生まれた。生家は地元の素封家で、製糸業を営んでいた。石岡第一尋常小学校在学中は地元の南画家・鬼沢小蘭に学び、土浦中学校卒業後は東京美術学校西洋画科予備科に進学、黒田清輝、和田英作に師事した。同期には、首席で入学した萬鉄五郎をはじめ、片多徳郎、北島浅一、御厨純一、栗原忠二、神津港人、佐藤哲三郎、斎藤素巌らがいた。

美術学校在学中の大正2年、第2回光風会展で今村奨励賞を受賞、同年卒業後に第7回文展で初入選した。大正8年、大正10年には帝展で特選となり、画家としての地歩を築いていった。大正13年斎藤与里らと槐樹社を結成、大正14年第6回帝展で「緑衣」が帝国美術院賞を受賞し、翌年には帝展委員となった。

官展を代表する画家となった熊岡だったが、大正15年、37歳の時に渡欧を実行する。欧州では、マネ、ルノワール、セザンヌ、ドランらの作品に刺激を受け、昭和3年には槐樹社展に渡欧作品を出品している。帰国後は『熊岡美彦渡欧画集』を刊行、その年の6月には日本橋三越で渡欧作展を開き78点を展示、帝展には150号の「裸女」を発表した。昭和5年槐樹社を解散し東光会を創立、翌年には熊岡洋画研究所(のちの熊岡絵画道場)を設立、森田茂、岩下三四、二重作龍夫、正田二郎ら多くの後進を育成した。

あと、平園クリニック(神奈川県平塚市)の公式サイトの「絵のある待合室」に院長・平園賢一氏のコレクションである熊岡美彦《腰かけたる裸女》(油彩、1925年)の説明文があるので引用致します(作品画像は下のサイト内にありますので御覧下さい)。

1976年に茨城県立美術博物館で開催された「熊岡美彦回顧展」にも展示され、№21に掲載されている熊岡、滞欧前の代表作のひとつである。現存している熊岡の大正期作品は非常に貴重である。図録の中で中村伝三郎氏は、不当に低評価を受けている戦前の官展作家たちに再評価の機会を与えるべく忠告している。当にその通りである。その代表が熊岡美彦である。数々の受賞と栄誉(特選、帝国美術院賞)を若くして獲得し、既に大家となった37歳で渡欧し3年間の武者修業後、熊岡道場で800人を超える若手を指導し、昭和19年56歳の若さで急逝してしまった。絵好きには一定の高い評価があるものの世間では忘れられている感がある。近い将来、熊岡の回顧展を是非開催してほしいと願っている。人を魅了するその画格は現代も十分通用する力があるのだから。

熊岡美彦の経歴で重要なのは東京美術学校を卒業して帝展特選2回を経て1925年、36歳の若さで帝国美術院賞を受賞し、一方で1924年に槐樹社を結成し、同社解散後の1930年に現在でも日展洋画部門の有力会派として存続する東光会を結成したことでしょう。また、1931年に熊岡洋画研究所(熊岡絵画道場)を設立し、森田茂ら数多くの弟子を育成しました。戦時中は従軍画家として中国を訪れています。

これらを見ると、熊岡美彦は存命時はかなりの大物洋画家であったことが分かりますが、現在、忘れ去られているのはおそらく、終戦の前年の1944年に56歳の若さで急死して、戦後の日展で活動ができなかったからだと思われます。もし熊岡美彦が長生きして戦後の日展で活動をしていたら日展洋画部門及び東光会で重きをなし、日本芸術院会員に選ばれていたのは確実です。

熊岡美彦の画集・展覧会図録は生前に出版された『熊岡美彦滞欧画集:附紀行及感想』(美術新論社、1930年3月)を除けば図録『熊岡美彦回顧展』(茨城県立美術博物館、1976年5月)のみです。もう50年近く本格的な回顧展が開催されていないのですね。平園賢一氏は前出の引用文で「図録の中で中村伝三郎氏は、不当に低評価を受けている戦前の官展作家たちに再評価の機会を与えるべく忠告している。当にその通りである。その代表が熊岡美彦である。」「絵好きには一定の高い評価があるものの世間では忘れられている感がある。近い将来、熊岡の回顧展を是非開催してほしいと願っている。」と仰っていますが、私もそれを切に願います。

前出の図録『熊岡美彦回顧展』(茨城県立美術博物館、1976年5月)で中村伝三郎氏(美術史家)は戦前の官展系洋画家が不当に過小評価されているという主旨のことを述べていますが、確かに戦前日本の洋画家で日本美術史に名を残している人は二科会、春陽会など在野系に多く、官展系は黒田清輝や藤島武二、岡田三郎助、和田英作、和田三造、中沢弘光、南薫造、鹿子木孟郎、満谷国四郎、中村彝、前田寛治ぐらいです。

しかし、官展系では山本森之助、白瀧幾之助、中村不折、石橋和訓、斎藤与里、青山熊治、伊原宇三郎、佐分真、野口謙蔵、片多徳郎、上野山清貢、都鳥英喜、柚木久太と言った洋画家はマイナーですが画才はあります。これらの画家は回顧展が開催されることも滅多にありませんし、画集・展覧会図録も少ないですが、きちんと研究がなされるべきだと思っています。

また、官展系には画集や展覧会図録が出版されたこともなく美術館で作品が展示されることが滅多に無いため、当時のカラー絵葉書でしか絵の内容を知ることができない超マイナーな洋画家がおりますが、池辺鈞、金澤重治、小柴錦侍、井垣嘉平、永地秀太、草光信成、浜地清松と言った画家は画才があります。それらの画家もきちんと研究がなされるべきでしょう。

記事に関する御意見・情報提供は連携しているツイッター(X)アカウントのDMか、下記のメールアドレスにお願い致します。

dyi58h74@yahoo.co.jp