留学はもちろん、海外に住んだことのない私が英語を習得できた私の英語習得法03

第3章 発音練習~基礎的な側面を中心に~

※第0章~第2章を読まれていない方は、先にそちらを読んで下さい。

この章では少々固い話になりますが、お許しください。また、内容について違った意見をお持ちの方もおられるとは思いますが、記載内容はあくまでも私見ですので、ご理解のほどお願いいたします。

本題に入ります。言葉を話すというのは、人間が口から発する色々な音を組み合わせて、順に音にしていくということです。その音には母音と子音があります。母音は声帯を震わせて出た音が遮られずに口腔内を通り過ぎていくときに出る音で、舌や唇と口蓋の位置関係により様々な響きの音が作られます。一方、子音は流れている空気が遮られたり、止められたりすることによって作られる音で、これにも非常に多くの音があります。

・日本語を話すときの音の特徴

日本人が日本にいて日本語を話して育った時には、実際に使う要素としての音は、非常に限られた音でしかありません。母音はア行の“ア(a)”、“イ(i)“、”ウ(u)“、”エ(e)“、”オ(o)”で、日本語ではそれぞれが一つの母音です。これに対して、カ行からワ行までは、子音+母音で1音を作ります。すなわち”カ(k+a)“~”ワ(w+a)“です。そして”ン(n)“だけが例外的に、子音だけで1音になります。母音の前に来る子音、つまりkに相当する音は、k, s, t, n, h, m, y, r, w, g, z, d, b, pくらいです。

学校でローマ字を習うと、子音と母音の関係を少し意識しますが、普段は”子音+母音“で音を作っているという意識は、日本人にはないのではないでしょうか。この事実が、英語の発音を学ぶときに大きな障害になります。例えば次の例で考えてみます。

[例] 日本語:スポーツ ローマ字:supōtsu 英語:sports

sとpとtが使われるのは同じですが、日本語(ローマ字)では余計なuが沢山出てきます。英語では、母音はoの一つだけです。日本語を全く知らない人が英語と日本語の二つの発音を聞けば、同じ単語に聞こえないのは明らかでしょう。他の単語を使っていくらでも似た例を作ることが出来ます。

以上のことは何を意味するのでしょうか。

ネイティブはs, p, o, r, tをそれぞれ個別の音として発声することが出来るはずです。辞書には必ず子音、母音の各々に一つずつの発音記号が当てられており、発音記号を知っておけば、自分が全く聞いたことのない単語でも発音してみることが出来ます。

では日本人は、どうでしょうか。“ス”を発音記号で書けば[su]となりますが、分割してsの音とuの音を作り、それを組み合わせて出すことが出来るでしょうか。uは可能だと思いますが、sはどうでしょうか。試しに今、sの音をできるだけ長―く、続けて出してみて下さい。sのはずがいつの間にか“う(u)”になっているのではないでしょうか。

つまり、バラバラの音を組み合わせて一つにするのには、それ程練習はいりませんが、組み合わせの音をそれぞれの要素に分解するのは、特殊な練習をしない限り、現実的には不可能なのです。この為の練習が必要なのです。そしてさらに重要なのは、発音練習をするときには、以上のような日本語の特性を知っている人から教えてもらう必要があるということです。日本語話者独特の癖を知っておく必要があるからです。従って、そういう人を探すとすれば、きれいな発音で英語を話す日本人か、日本語の発音上の特性をよく知っているネイティブか、になるでしょう。

私はある時から、このようなことを常に意識するようになりました。そのきっかけを作ってくれたのが、今から詳しく説明するセイドー外国語研究所によるPronunciation Manualです。

・Pronunciation Manual(以下PMと略)の実際

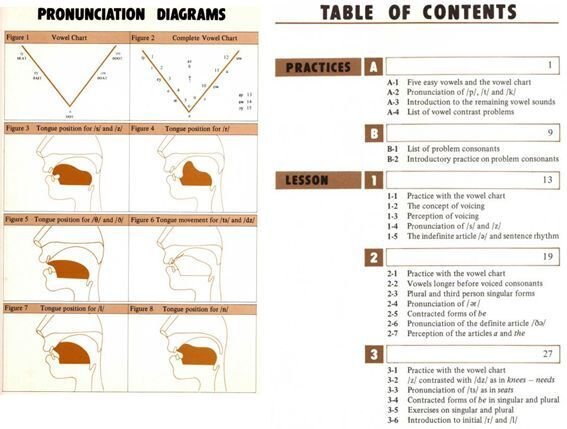

ここでPMについて少し詳しく説明したいと思います。私の持っている本は1974年出版です。オリジナルは1968年に教材として作成されたようですが、私の持っている本が最終版とのことでした。第2章で記述したように、現在は既に絶版となっており、入手できません。表紙と作成スタッフの頁のコピーを図1に示します。

ここであまり細かく説明すると著作権などの問題が生じますので、あくまでも要点だけを紹介します。

今回、この本のPrefaceをもう一度読み直してみました。実はその内容の詳細を忘れていたのですが、そこには重要なことが書かれていました。簡単に言うと発音練習と聞き取りの練習のどちらが重要か、ということです。

Prefaceに書かれていたのは次のような内容でした。

(原文)Training in production prepares for perception to a greater extent than does training in perception prepare for production. [(直訳)発音の練習は、聞き取りの練習が発音の準備になるよりも、はるかに大きな程度で、聞き取りの準備になる。]

productionとperceptionとう使い慣れない単語が使われていますが、productionの方は、音を作り出すことを意味し、perceptionは音を感知する、すなわち聞き取ることを言っているのは明らかです。もっと分かり易く意訳すると、発音練習をするとそれがリスニングの準備になるが、リスニング練習はそれほど発音の準備にはならない、ということだと思います。

これはまさに私が発音練習を頑張っていた時にひしひしと感じていたことでした。英語を聞き取る耳ができていないときは、いくらリスニングの練習をしても、頭の中で自動的に、聞いた音に近い日本語の音に変換してしまいます。これは考えてみれば至極当たり前のことです。なぜなら、頭の中には英語の音のかなりの部分が存在しないからです。存在しない音は日本語の近い音に自動的(多分、無意識)に置き換えられますから、それを手掛かりに発音練習をしても、不正確な練習にしかなりません。

ですから、まず、正しい英語の音が出せる(production)ように発音練習をして、それが頭の中にある程度蓄積されてくると、リスニングをしたときに、より近い音が選ばれて認知(perception)されるようになるでしょう。それは、英語の正確な音が頭の中に無かったときよりも、より正確な認知に近づくでしょう。従って、リスニングの力も向上していきます。

・PMでさらに練習を進める

次におおよその練習の流れを紹介しておきます。その理由は、PMの内容が、読者が似たような教材を探すときの参考になるのではないかと思うからです。

実際の練習はPracticesの部分とLessonの部分から成っています。前者で母音と子音についての概略が説明されます。後者において実際の英会話で出てくる単語表現やイディオム的な表現を意識しながら、音単独の発音から、組み合わせた場合の発音まで、様々な種類の練習が行われます。

“はじめに”の中で、練習の進め方の重要な部分について、下記のような説明があります。ここでヒアリングについても触れられていますが、私の場合は主にスピーキングの練習のためにこの本を使いました。

==================================================

“はじめに”の中の説明

発音の二つの面、ヒアリング(正しく聞き分けること)とスピーキング(正しく発音すること)に力を注ぎながら、日本人にとって難しい発音を系統的に配列した。

一つの音を集中的に訓練し、後に混同されやすい音と比較しながら練習できるように構成した。(例えばLesson1とLesson5で導入している/s/と/θ/はLesson11で比較練習する。)

各Lessonは「Practice with the Vowel Chart」という練習から始まる。Vowel Chartは各母音を発音する場合の舌の最高点を表す図式である。母音は二つの子音の間に入れて練習するのが最も効果的で、子音の導入の際にくりかえし練習する。

単数と複数の発音の違い、/r/と/l/等は特に重要であり難しいので、簡単なものから難易度の高いものへといくつものレッスンに渡って練習する。

==================================================

重要なことは、発音を全て網羅的に説明しているというより、日本人の苦手な部分に焦点を合わせて練習を進めていっていることです。一つ一つの音を正確に作るためのコツが説明されていますが、それと共に音の組み合わせについても詳しく練習するようになっています。ほとんどの子音は、Pronunciation Diagramsを参照しながら、あらゆる母音との組み合わせで発音練習をするように勧められます。その中には実際に該当する言葉がない場合もありますが、子音+母音の全ての組み合わせを発音するように進められます。

この中にあるように、sとθやzとðのように、日本人が正確に区別して発音するのが苦手な子音の組み合わせの練習がかなり豊富にあります。当然、r と l の比較も行われます。それも、rとlがそれぞれ語頭に来る場合、語尾に来る場合、そして pr や pl のように途中に来る場合のように、実際に遭遇しやすい組み合わせで数多くの練習が行われます。

・発音練習はスポーツの練習に似ている

ちょっと異なった視点から発音練習の意義を考えたいと思います。私は医学生の時に少しサッカーをやりましたし、心療内科で研究した時には学習や条件付けといったことを扱いました。そこで、それらの経験や知識を応用して、発音練習はスポーツの練習に似ているということを説明したいと思います。ここではスポーツの練習としてサッカーの練習を例に説明します。

初めてサッカーを学ぶ人は、まず基礎練習をしっかりやることになります。その場合は、キックの仕方、トラップの仕方など、サッカーで使われる全ての技術について、一つずつ取り出して、個別に練習します。それがある程度できるようになると、応用練習が始まり、複数の技術を組み合わせて、より試合に近い形式で練習します。そしてこれが進んでくると、実際に試合ができるようになります。応用練習の段階までは、基礎練習で学んだことを常に意識しながら練習をします。しかし、試合になると、基礎練習で学んだことをいちいち思い出している時間はありません。試合では、戦略や戦術の方をより意識することになります。ここで、自分が基礎練習で学んだことを身体は覚えているはずだと信頼できれば、試合では、どんなサッカーをするかを意識してプレーに集中することになります。

英語を話すときも同様です。初歩的な発音練習は基礎練習と同じです。その後、徐々に応用練習が意識され、発音練習も複雑になります。本格的な応用練習は、英会話学校でのやり取りです。ここでは少々ミスしても気にする必要はありません。思い切った試行錯誤ができます。そして、実生活における英語による会話が試合ということになります。この段階ではいちいち発音の仕方を考えながら話していては、会話になりません。この段階では、思考の中心は、自分が話したいことであり、相手が話していることを理解しようとすることです。

発音練習をしっかりやるということは、発音の仕方を身体に覚えこませるということです。最初は意識して発音していたものを、繰り返し行うことにより、次第に反射的な行動になるように身体に学習させることです。つまり、ある音を出そうと考えたら、その発音の仕方を意識しなくても、身体が自動的に反応して、音が発せられる、というようになっておくことが目標になります。

こうなれば、会話の時にはその内容に集中できます。自分の身体がきちんと発音できるように学習しているはずだ、と信頼できるようになっていれば、発音の仕方よりも会話の内容を意識して話していくことが出来るようになります。

・この章の終わりに

今でも明確に覚えていますが、PMを使って発音練習をした時には、自分の耳にそれらしく聞こえるか否かは、完全に無視をするようにしました。最も重視したことは、自分の口唇、舌、口蓋などの位置関係に始まり、息の出し方、使い方も含めて、本に書かれた通りの練習になっているかどうか、ということでした。発生した音が自分の耳にそれらしく聞こえるか否かを無視した理由は、前に述べた通り、まだ自分の英語耳はできていないので、頼りにならないと思ったからです。

こういう練習をしばらく続けていると、奇妙なことが起こってくるのに気づきました。口から喉及び頸部にかけて、普段は意識することのない部分に筋肉痛が起こるようになってきたのです。普段の生活で日本語を話しているときにはあまり使わなかった筋肉を使い始めたために、筋肉痛が起こってきたものと考えています。その証拠に、練習をそのまま続けていくうちにそういった筋肉痛は治まっていきました。それと同時に、実際のリスニングの力が上がっていきました。多分、発音練習の時に自分の耳に聞こえてきた音が、実際に英語が話されているときの音に似てきた、つまり、正しい音に近づいてきたためだと思っています。

発音練習に関する情報は、書き始めるときりがないので、簡単に済ませるつもりでいましたが、この章だけでは消化不良になると思いますので、応用編として、もう一章書くことにします。