「デザインする」に注目する理由 : エクストリームデザイン#2

この記事は、「デザイン」より広い文脈から捉え直し、未来につなげる連載「エクストリームデザイン」の第2回です。今回は、なぜ「デザインすること」に注目するのか、21世紀に入ってから「デザイン」に起きた変化に触れながら考えたいと思います。

まずは、17年前の2005年と2022年の「デザイン」という言葉の用法を比べてみましょう。

2022年に「デザイン」という言葉を調べてみた

オンラインで簡単にできる2つの方法で調べてみます。

1.「デザイン」という言葉で検索した際に上位30個のウェブサイトでデザインと同時に登場する言葉の抽出(cf. https://neoinspire.net/cooccur/)

結果>

情報デザイン・ウェブデザインに関するものと(ex. 情報、CSS、ブログ)、インテリア・意匠に関するもの(ex. デザイナーズ オフィス)の両方が入っている。

「追加」、「作成」、「公開」、「掲載」などデザインをする側の人が用いるであろう言葉が入っている。

2.「デザイン」という言葉を、Google検索に入力した時に一緒に表示される言葉は何か?(cf. https://related-keywords.com)

結果>

「デザインあ」「デザインフェスタ」などの固有名がサジェストされる

「デザイン思考」「デザイン思考テスト」がサジェストされる。

ご興味があれば、上記のリンクで実際に「デザイン」という言葉を調べてみてください。

2005年に「デザイン」という言葉はどう使われていたか?

初代iPhoneが米国で発売されたのは2007年で、日本でADSLが普及し始め、家庭からインターネットへPCを使って常時接続するのが普通になったのが2005年頃です。

過去記事を保存しているWayBack MachineでWikipediaの「デザイン」の2005.12.23の記事と現在のwikipediaの記事とを比較してください。

記事の量はもちろん、現在共起語で一番多い「情報」デザインは、デザインの対象 その他の中にかろうじて出てくるくらいです。

21世紀初頭に「デザイン」の焦点が変わった: アウトプット→プロセス

上記の結果だけでなく、デザインが持つ意味がこの17年の中でも大きく変わってきたことは、この記事を読んでいる皆さんも多少なりとも感じてらっしゃるかと思います。

私は、この変化を以下の2つにまとめられると考えています。

「デザイン」という語の意味が変わった

日本ではデザインが、「意匠」や「形態」といった意味合いに用いられてきたが、”Design”の原義「計画、創意工夫」(cf. Oxford Learner’s Dictionariesなど参照)の意味を指すようになってきて、前段の「観察」や「理解」の過程まで含むようになってきた。

デザインされる対象が広がった

デザイン対象としてのユーザ体験(User Experience)という概念や、工学的対象としてのユーザビリティという概念が普及した

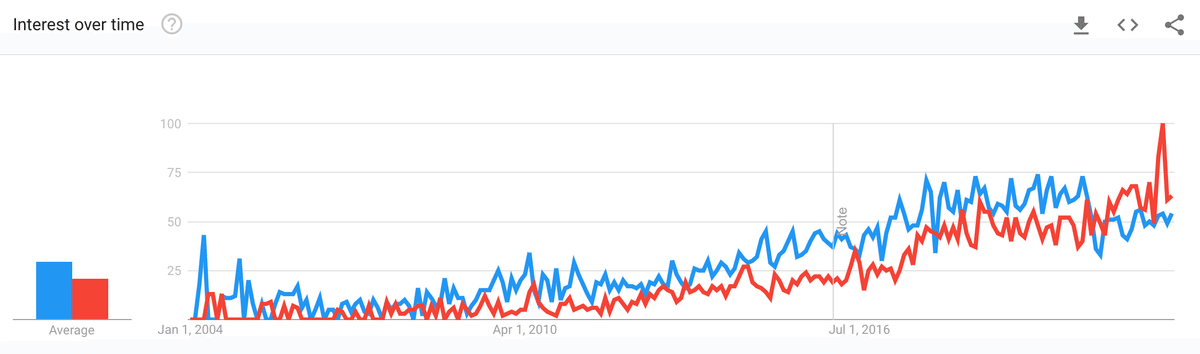

この二つについて考えるため、この20年間ほどで、大きく関心が深まった人間中心設計とデザイン思考について簡単に触れましょう。(cf. 下図参照。赤線は「デザイン思考」青線は”Human Centered Design”)

人間に焦点を当てるデザイン (人間中心設計)

2005年は、日本ではNPO人間中心設計機構が設立された年でもありました。現理事長(2022年5月時点)の篠原稔和さん理事長挨拶の中で、このように書いています。

そもそもHCD-Netは、本領域の重要性をかねてより強く深く理解し、さまざまなコミュニティや団体組織の中で地道な活動を続けておられた諸先輩方々の多大なる御努力によって、現在に至っています。当初は、各種の専門家コミュニティの小さな委員会であったり、興味を持つ学究者たちの集まりであったり、企業内においては品質部門やマニュアル部門の中で研鑽を積む方々が中心となって、その各種の団体や組織の垣根を超えて集結した「意欲と意志をもった同志たちの集まり」としてのスタートでした。

当時、ウェブデザインやユーザビリティの文献として、よく話題に挙がっていた文献としては、ドン・ノーマン「誰のためのデザイン」や、ヤコブ・ニールセン「ウェブ・ユーザビリティ」アラン・クーパーの「コンピュータは、むずかしすぎて使えない!」などのソフトウェアデザインの古典や、ISO13407(日本語訳JIS Z8530「人間工学 - インタラクティブシステムの人間中心設計プロセス」) などのいわば工業規格が中心でした。

これらが想定したデザイン対象は、あくまでウェブサイトやソフトウェアなどに限定されていましたが、ユーザビリティテストや、反復プロセス、ペルソナ法などの設計・検証プロセスの重要性やアフォーダンスなど使う人間にとっての意味・意義に着目していました。

デザイナーの活動に注目した「デザイン思考」

「デザイン思考」が何を指すのかについては、「何をデザインとするか?」「何を『思考』と捉えるのか?」により、どこまでも遡れるほど一般的なものですので、別の機会に書くこととします。(ラスコー壁画が、「デザイン思考」であるのか?などいくらでも考えられます。)

しかし、この20年ほどの間に、「デザイン思考」が広まった要因として大きかったのは、スタンフォード大学のd.schoolやIDEO社の活動を通じてビジネスプロセスへの応用が提唱されたことによると考えられます(2009年のTim brownによるTED講演”Tim Brown urges designers to think big”が有名です)。

書籍も数多く出ているので詳細については省きますが、彼らが提案したのは、デザイナーが制作の際に行なう活動(日常の観察、課題発見・洗練、素材との格闘、etc. )をビジネスの課題解決に利用していく考えで、デザインの対象をより広いものとして認識することで、デザイン的思考をより拡張するものとしていきます。

具体的なものとしては開発のプロセスや各プロセスで用いるフレームワークが提案されていますし、その中に人間中心設計の考え方も入ってきていましたが、フィールドリサーチや、ワークショップを使ったユーザの巻き込みについても触れられているものでした。

まとめ(なぜ「デザインする」に注目するか?)

本連載の始めに本連載では「エクストリーム」な「デザイン」を考えると書きました。デザインについて考えるには、「デザインする」行為そのものにも注目する必要があると考えています。

近年「デザイン」に関して大きな変化が二つありました。

「デザイン」という語自体の使われ方が「デザインされた結果」よりも「デザインすること」自体に変わってきた。

デザイン対象がソフトウェアやユーザ体験そのものに変わった

それと呼応するように「人間中心設計」や「デザイン思考」などデザイン活動そのものに注目が集まっています。

人間中心設計や、デザイン思考はもはやデザイナーのみならず、ビジネスで当たり前に触れられるようになり、その活動のいくつかを実際にやったことがある人も相当数いると思われます。

今後の連載でも私たちの実際のデザイン活動で行ったワークショップや調査などについて触れるだけではなく、世界中のデザイナーたちの活動に着目して紹介していきたいと考えています。

Title Photo by stefygutovska