1-3| なぜ考えるのか?【1日3時間だけ働いておだやかに暮らすための思考法】

考えるという作業は、情報の波に逆らう行為である。

一見苦しく見えるのになぜそうまでしてするのかと言えば、考えることは、最も効果的な行為だからだ。あらゆる物事に対して使える最強のスキルとも言える。

…

✁ -----

たくさんの方に手に取っていただいた「1日3時間だけ働いておだやかに暮らすための思考法」(プレジデント社)。コロナウィルスの影響で活動が制限される期間に限定して全文公開しています。令和時代の生き方・働き方をぎゅっと凝縮した一冊です。

圧倒的に稼ぐ人が実行している〝たった一つ〟のこと

考えることについて本格的に考え始める前の私は、圧倒的に稼いでいる人や仕事で卓越した成果を挙げている人を見て「なぜ彼らはそんなに効率的に仕事ができるのだろう?」と思っていた。圧倒的な速さで効率的に仕事を処理する能力を持っているのではないかと考えていたのだ。

しかし、後にこの問い自体が不正解であることに気がついた。彼らは常に、たった一つ決定的に大事なことだけを見抜き、それを確実に実行していたのである。

彼らは決して「効率的」な人たちではなかった。ただ、とても「効果的」なやり方を知っていた。たくさんのことを行うのではなく、本質を考え抜き、たった一つのことを行うことで、結果的に効率性をもたらしていた。

彼らは目に見える問題に目を向けることを嫌う。表面的な問題に一時的に対処したとしても、必ず同じ問題が発生することを知っているからだ。すべての問題の裏側には一見、目に見えないものの本質が常に存在している。だからこそ、その一点の追求に時間をかける。ゆっくりと問題の根っこを突き止め、一気に問題の息の根を止めることができるのだ。

100個のタスクをこなすのではなく、たった一つの最も重要な因子(レバレッジ・ポイント/ホットボタン)を見つけてそこに注力すること、それが彼らの方法だった(図5)。

対象を俯瞰し、一見関係のなさそうなものの因果関係(有機性)を見抜き、「本質」を捉えることで行うべきことを極力減らし、成果を高めることができる。

これが考えることの最大のメリットである。

考えることこそ最強のスキルである

社会人に求められるスキルは数多くある(図6)。中でも「考えること」こそ人間の持つ最強のスキルだと確信したのは、ある企業買収のプロジェクトに関わっているときだった。

私は当時、M&A(企業の合併・買収)を専門とするコンサルタントとして働いていた。あるとき、クライアントである投資銀行のトップが私たちコンサルタントの用意した膨大なレポートを前に、こう言ったのだ。

「我々がほしいのは情報や分析ではない。この会社の最もコア(本質的)な価値の源泉は何か?ただその一つだけだ」と。この問いは奥深い。

会社中のあらゆる情報を集め、分析しても解は見つからない。それらの情報を分離・結合させ、決定的なポイントを洞察しなければならない。しかも情報として言語化・数値化される以前のもの、つまり従業員の表情や上司の口グセ、オフィスの配置などから「概念レベル」のものを知覚し、細心の注意を払う作業を伴う。

それら何千にもわたる微細なエネルギーを有機・結合してはじめて会社の全体像が立体的に浮かび上がり、その会社の最もコアな価値が見えてくるのだ。

投資銀行トップの言葉をきっかけに、私は「考えること」について深く考えるようになった。そしてそれは、私が今でも思考の軸に置く一つの信念につながった。

つまり「すべてのものは一見、分かれているように見えるが、実は有機的につながっている。そしてそのつながりの中に潜む本質を問い続けることこそ、最も有効な解を見つける手段である」ということである。

効率的に何かを成し遂げたいのであれば、常に考えて最も本質的なことだけに手をつけるべきである。祖母から「ずつなし(面倒くさがり屋の意)」と言われ続けてきた私にとって、「最も大切なことを一つだけやればいい」と確信できたことは大きな救いになった。

考えることは最もコスパの高い行為である

知恵と知識で戦うコンサルティングの世界は、私にとって魅力的だった。

現在ではコンサルティング業界はもう十分に成熟期を迎えていて、業務改革や統計解析のように既存のフレームワークをこなす高級人材派遣業となりがちだが、当時のコンサルタントたちは、ゼロから「考えること」を提供していた。たった一つの本質的な個別解を出すための、いわば「思考職人」だった。

効率は良くなかったが、そこにはプロフェッショナルとしての規律や誇りがあった。上場してお金を得ようなどという発想は微塵もなかった。

プロフェッショナルとは、神にプロフェス(宣誓)する職業で、クライアントの利害に左右されず、適切な「問い」を立て、ベストな解を追求するものである。

商売であればクライアントの意向や立場に沿って報酬は上下するし、クライアントとの知識の差を使って儲けをふくらませることもできてしまうが、そのようなことはしない。神が(一応)見ている(という前提がある)からである。当時のコンサルタントはそういう矜持を持っていた。私はそれが好きだった。

30歳前後で会社を離れ、起業、事業売却を経て40代となった今の私は、コンサルタントに加え、投資家、事業家、著述家、研究者、教育者など色々な顔を持ち、宇宙開発から劇団経営まで、出資する十数社に関わっている。そのため、分刻みでバリバリ働いているのかと思う人もいるだろうが、そんなことは全くない。むしろその逆だ。

普段の私は日々の考えごとをしているか、寝ているか、人と会っているかのどれかである。本を読むことも少ないし、前述したようにテレビや新聞も見ない。

ひたすらただ概念の海の中に意識を泳がせ続け、意識が捕まえる一つひとつの情報を有機化する作業を続けている。そしてそれは数年経つと発酵して本や事業といった形となる。そして働く時間は1日あたり3時間と決めている。それでも毎日不自由なく暮らしていることを考えると、考えることがいかにコスパの高い行為かということを感じてもらえると思う。

考えることでロボットやAIに勝てる

「AIが台頭すれば、考えるだけではやっていけないのではないか」などと、AIを脅威に感じる人も多いだろうが、それは問題にはならないと思っている。

AIは計算は行うことはできるが、思考はしないからだ。

思考とは意識的な作業であり、意識は次元を超えて漂う。何かアイデアを考えるときも、人間であれば次元の異なるものを組み合わせることができる。一方、AIは同次元で平面上の計算を膨大に行うが、次元は超えられない。そこが人間と決定的に違う。

たしかに効率化や画一化などの20世紀的な課題に対してならAIは強いだろう。

GDPが継続的に成長していた20世紀では、問題解決は簡単だった。あるべき姿(To be)と、現状(As is)を把握し、そのギャップを問題として捉え、その問題を細かい要素に分解し、無駄を省きながら少しずつゴールを目指すというものだった。

そこで用いる手法は要素還元(要素に分解する方法)と再構成(図7)だ。

線のように細長く機械論的・科学的な解決方法が20世紀的問題解決の特徴で、そこでの問題とは定量的なものであった。「目標を立てるなら数値化せよ」という方法である。そして数値化した目標と実態の差を埋めていく。この方法では、人間はAIに負ける。

しかし、数値化したところで経済が成長しない。21世紀における問題は、「あるべき姿と現状のギャップ」ではなく、「対立」だからだ。

ここで言う対立とは、人が矛盾の両立を望んでいる状態のこと。そして矛盾とは人がAとBの両者を成り立たせようとして「もがいている」状態であり、AとBを両者とも成り立たせるためには、上位概念のCの発見こそが必要なのである。それが21世紀的問題解決の特徴である。

かつてアインシュタインは次のように言った。

「我々の直面する重要な問題は、それを作ったときと同じ考えのレベルで解決することはできない」

その解決に用いられるのが、止揚による調和の実現である。止揚とは矛盾する要素を発展的に統一することであり、ドイツの哲学者であるヘーゲルが弁証法(思考と存在を貫く運動・発展の論理)の中で提唱したものだ。

ここで先ほど紹介したメタ思考が役に立つ。

すでに述べたように、思考とは意識を概念と情報の海に漂わせ、それらを有機的に結合させる作業のことだ。情報を取り入れ続けるのではなく、取り入れた情報をもとに、意味を見出すべく、つなぎ合わせるのである。その結果として、従来にない角度や奥行きから解を導くことができる。その解は問題が起こった同じ次元にない。AIや数理計算が進化して量子コンピュータが情報処理速度を上げても次元を超えることはできない。二次元・三次元の空間を最適化できるだけだ。

人が思考するうえで用いる意識をあえて定義するとしたら、それは次元の枠を超えられる知覚のエネルギーである。この意識を使って多次元的に情報を結合できるのが我々人間ということだ。

考えることで固定観念から解き放たれる

考えるもう一つのメリットとして、「固定観念からの脱却」が挙げられる。考えることで、凝り固まった考え方から自由になれるのだ。

私はよく知り合いの経営者や専門家からランチに誘われるが、親睦を深めることが主な目的ではないことを知っている。彼らは、私との対話を通して凝り固まった「思考バイアス」を解きほぐしたいと思っている。だから私は参加者の脳筋をストレッチするパーソナルトレーナーとしてランチに参加する。

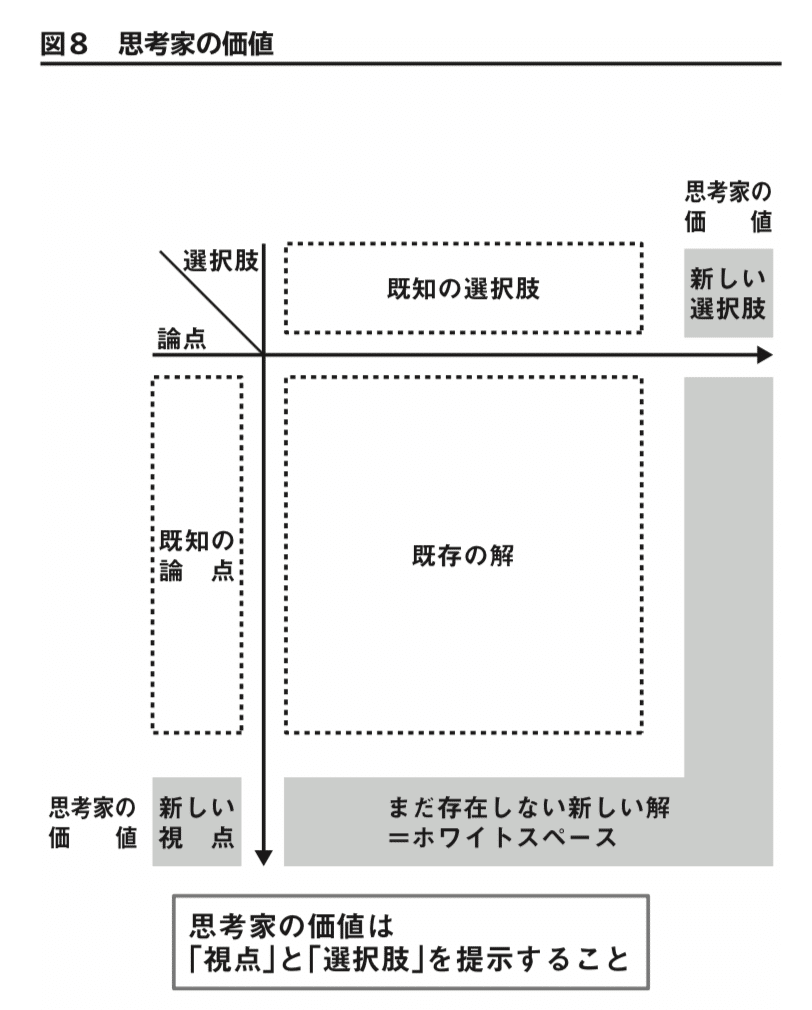

思考バイアスとは「固定観念」「信念」「価値観」「思想」「偏見」とも言い換えられる。人はただ生活しているだけで同じ考え方に執着してしまう。これほどやっかいなものはない。これからの時代は、世の中の変化の振り幅もスピードも大きくなるだろう。それにもかかわらず、ガチガチに凝り固まった脳のまま、生き苦しさを感じる人が増え続ける。思考の役割は、この脳筋を少しずつ柔らかくしていき、1箇所に吸着した意識を解き放つことである(図8)。思考によって思想を溶かすのである。

だからそのとき私が行うことは、何かのテーマに関する具体的な私見を述べることではなく、その人が囚われている概念や信念に関して、より上位の視点から疑問のメスを入れることにある。すると自ずと別の選択肢が見えてくるのである。

自殺志願者に対する次の有名な対話がある。

A「もう、限界だ。死にたいです……」

B「そうか。辛いことがあったんだな。ちなみに君は腕立て伏せを20回できるか?」

A「え?いや、多分、できません……」

B「そうか。では君はヤギを20匹飼っているか?」

A「いや、飼っていませんが……それが何か?」

B「そうか。でもな。世界には腕立て伏せが20回できないと、死ぬほど恥ずかしい地域がある。君は死にたいほど辛い思いをしているかもしれないが、君がモンゴルやインドの田舎に行ったらそんなことは大した問題ではなくなるかもしれない」

この対話は、価値観とは時空を超えて物事を捉えることでいかようにも変わるものであることを示している。

時間軸とは、過去や未来、空間とは自分以外の社会、文化、国のことだ。時空間を広げて見せることで、今ここにいる自分にとって重要な問題が問題ではなくなる。

問題を解決したければ一度立ち止まり、まずは対象から距離を置くことである。そうすることで人は問題を矮小化させることができ、執着していた対象から解き放たれるのである。

前提を疑う、それが考えること

「問いを問う」ということは、前提を疑うことでもある(図9)。

鉄道会社が収益を伸ばしたいと考えたとしよう。どうすれば良いだろうか?

真っ先に思いつくのは、乗客を増やすことと長距離列車に乗ってもらうことだ。なぜなら鉄道会社では長距離区間ほど回収すべき建設費が大きいため、距離と運賃が比例することが「常識」として認識されているためだ。

だが本当だろうか。数十年も前に造られた鉄道であればもうレールの建設費はとっくに償却し終わっている。ならば「距離に比例して運賃が高くなる」という無言の「前提」自体が間違っているのではないかと問う。前提が「距離と運賃の比例」にあるならば、その逆は、「距離と運賃が反比例する」である。

では近距離なのに高いという反比例を実現するために考えられることは何か?

それは具体的には、需要の高い都市圏の移動区間で特別席を導入してみることかもしれない。実際に東海道線などでは、短距離でも通勤の負荷を減らすためにグリーン席を設け始めている。山手線などでも、1両くらいは倍額の運賃で必ず座れる車両を用意してもいいだろう。チケット売り場を設ける必要もない。希望する人は改札で交通系ICカードをピッとかざすだけ。通常運賃の人と改札機を分ければ、通過するときに高い運賃が引き落とされるので十分である。

もう一方の無言の前提を覆す「長距離なのに安い」を実現するために考えられることも無数にある。それは競合の存在する一部の長距離移動区間(郊外のアトラクションへのルートなど)だけ、特別に定期券を販売して割安感を出すことかもしれないし、そもそも鉄道会社が長野県の安曇野や白馬あたりにたくさんの住宅物件を抱えているなら、物件価格に都内までの定期券を上乗せして売ってしまうのも手だ。

このように、「距離と金額は比例する」という業界の常識(無言の前提)の逆(近いけど高い、遠いけど安い)が成り立たないかを考えてみることは、「問いを問う」という最初の一歩である。ここから出てくる解のうち、従来の打ち手と全く異なるパラダイムを持ち、実行可能な具体策を見つければ圧倒的に効果がある。

どうだろう?考えてみる価値がある、と思わないだろうか。

次はこちら

目次に戻る

いいなと思ったら応援しよう!