2-3| 未来をも見通す思考の哲学【1日3時間だけ働いておだやかに暮らすための思考法】

先ほど、物事は有機的につながっていると伝えたが、私の考え方の根本にあるコンセプトは、「すべては分かれているように見えて、有機的なつながりを持っている」ということ。

ワンネス(全一性)の証明がライフワークだと思っている。

…

✁ -----

たくさんの方に手に取っていただいた「1日3時間だけ働いておだやかに暮らすための思考法」(プレジデント社)。大反響を記念して、8/14限定で全文を公開します! 令和時代の生き方・働き方をぎゅっと凝縮した一冊です。

すべては分かれているように見えてつながっている

たとえばニューヨークのメトロポリタン美術館が面白いのは、個々の美術品が美しいからだけではない。エジプト、アッシリア、ギリシャやヘレニズムへと続くそれぞれの美術品が、ある種の類似性や連続性を持って地理的に継承されていることが、全体を通してわかる構造になっているからだ。

私にとって面白さとは個体ではなく、個体と個体の間の有機的な関係にある。だから、物事を常に広い視野で捉えては関係性を把握することに努めるし、何かに固執し没頭していることに気がついたら自戒する。常に興味の対象は移り変わり、個体と個体の間を行き来する。

物事を解決しようとするときは一つひとつの要素を分解して個別理解することもときには大事だが、「あらゆる問題は実は有機的につながっていて、問題の本質はもっと根本的なところにある」と考えることが重要だ。「これは独立したものだ」と別個に考えているうちは思考しきれていない状態だと判断できる。

「モナ・リザ」や「最後の晩餐」などを描いたレオナルド・ダ・ヴィンチは画家のイメージが強いが、彼が残した業績は天文学、建築学、解剖学、物理学など多岐にわたる。人は彼を「万能人(uomo universale)」と呼ぶが、それは大きな嘘である。

彼の才能は思考の広さの一点にある。アートも、人の骨格も、ヘリコプターの概念図もすべて同列で見ていた。ただ、社会の中で受け入れられたのがアートだった、という話である。

今やその実力が世界で認められている映画監督の北野武氏も全く同じだ。いまだに彼の創作を見て「お笑い芸人が何やっているの」という印象を持つ人がいるが、彼にとっては漫才も絵画も映画も小説も、すべてつながっている。

お笑いという器だけでは彼の世界観を到底表現しきれないから絵も描くし、映画も撮るし、小説の創作活動に励むのである。彼の時代にはお笑いという出口しかなかったので、「お笑いの人」というイメージが定着してしまっただけだ。

ここが社会の寂しいところで、社会で受け入れられるときはそのアウトプットの一部しか評価されない。ダ・ヴィンチの場合はルネッサンス時代のテンペラ画、北野武氏の場合は1980年代のテレビやラジオだった。

「すべてのものは有機的なつながりを持っており、万事は一つに帰結する」というワンネス哲学に立つことで自ずと視野が広がり、物事の背景にあるつながり(因果関係)を探ろうという意識が働く。

逆に言えば、世の中の有機性を無視してしまうと社会の無機化(分解)だけが加速してしまう。分解することによって効率は上がるかもしれないが、そこからイノベーションは生まれない。オペレーションを改善するにすぎない。それでは本質的な問題を解決させることはできないだろう。 価値創造はあくまでも分解したピースを統合したときに生まれるものである。

企業を見ていても、営業部、開発推進部、企画部など、部署ごとに分断された枠組みでしか議論がなされていない。それでは、イノベーションは起こらない。本来それを統合するのが経営者の役割だが、大局観を持った経営者は多くない。

従来の思考論のメインストリームは、効率化(ROEなど)と要素還元、そして大局観がほぼ同等の扱いで「三種の神器」とされてきた。しかしその価値は下がった。

今、本当に大事なことは思考による俯瞰的な問題解決方法だけなのである。

具体的には、「すべては、らせん的に生成・発展している」と考えることである。

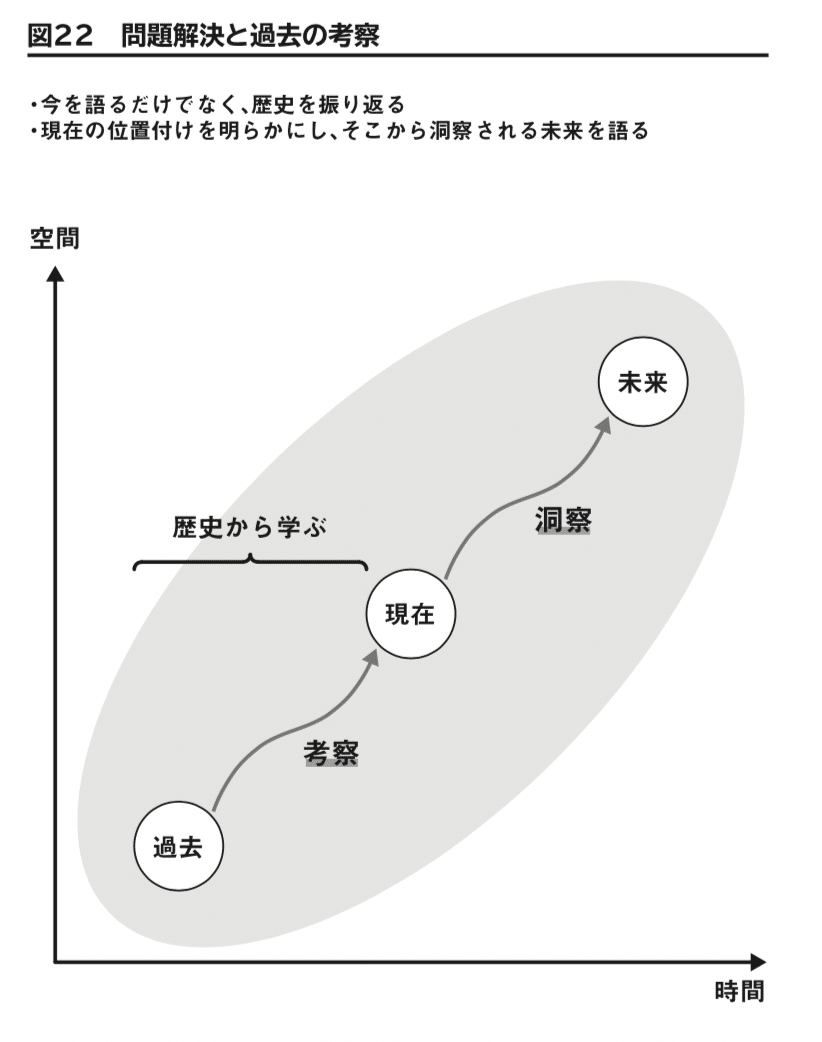

すべてがらせん的に発展するという前提に立てば、過去の事象・現在の状態から、次にどの方向に行くか、どういうレベルで上昇・進化するのかを洞察できる(図22)。これは未来を推察するための大きな手がかりになる。

最後は考えるのをやめてみる

ひたすら考えた後は、「考えるのを一度やめてみる」ことが大切である。

自分自身の経験から究極的に、「思考を完全にやめた後に解が浮かび上がってくる」という状況があった。

考えに考え、最後に思考するのをやめたときに、答えが自然と浮かび上がってくるのだ。それを考えると本質解は、実は最初から「ある」のではないか。そしてそれに対する「気づき」を得ることのほうが重要なのではないかと思うようになった。

私自身はこのような思考の哲学を使って、いつも物事を考えるようにしている。

考えることは、なかなか辛い作業である。そうまでして、「考える」という作業を続けることは、ある種の「意思」であることがわかる。

情報の流れに逆らい、自分の頭を使って前提や常識に立ち向かう意思こそが、今の時代に求められるリテラシーだ。

考える意思と努力こそが、日々凝り固まり続ける固定観念への最後の抵抗力となり、世界を自由にする翼なのだ。

次はこちら

目次に戻る

いいなと思ったら応援しよう!