遊戯王 マスターデュエル:テーマ「センチュリオン」について(前編)

当ノートでは「遊戯王 マスターデュエル(MD)」に実装されているテーマ「センチュリオン」について解説します。

《サモン・ソーサレス》がエラッタされて無制限になったり、《閉ザサレシ天ノ月》が実装された2024年10月28日のアップデート直後環境を想定した内容になっています。

文量の都合から、ノートを「前編」と「後編」の2つに分けています。解説のほとんどは前編で行っており、後編には具体的な展開例をまとめています。

当ノートは前編です。

概要

テーマ「センチュリオン」は、「遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ(OCG)」においては2023年08月26日発売のコンセプトパック「遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ デッキビルドパック ヴァリアント・スマッシャーズ」で実装されました。

実装後もたびたび強化を受けており、それら追加カードの一部はMDにも実装されています。ただ、現段階ではまだ実装されていないカードもありますので、当ノートではMDに実装されているカードにのみ言及します。

現時点でMDに実装されているカードは以下のとおりです。

メインモンスター

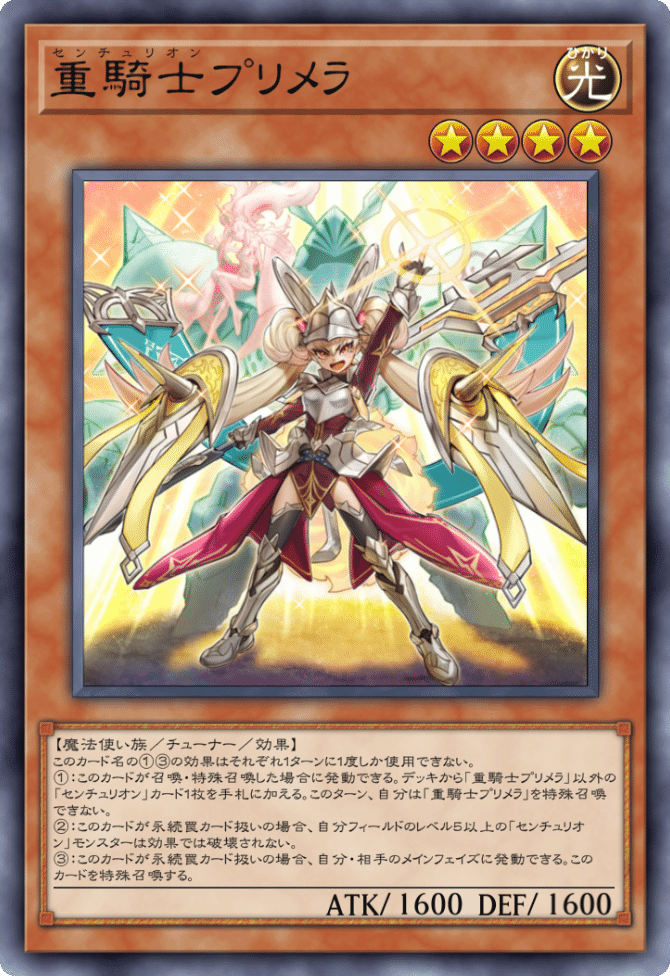

《重騎士プリメラ》

《従騎士トゥルーデア》

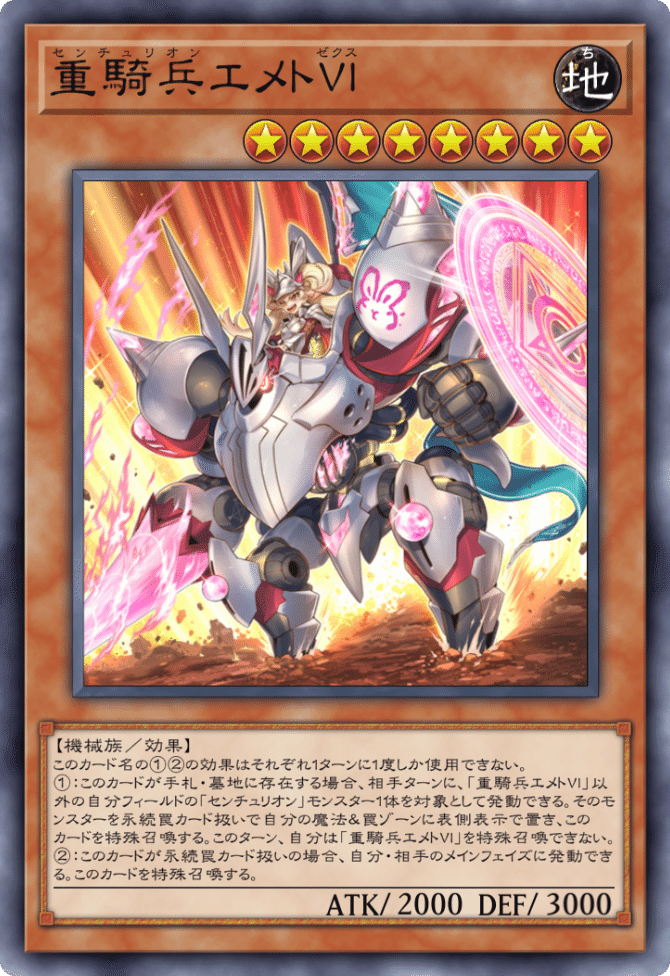

《重騎兵エメトⅥ》

《竜騎兵ガーゴイルⅡ》

シンクロモンスター

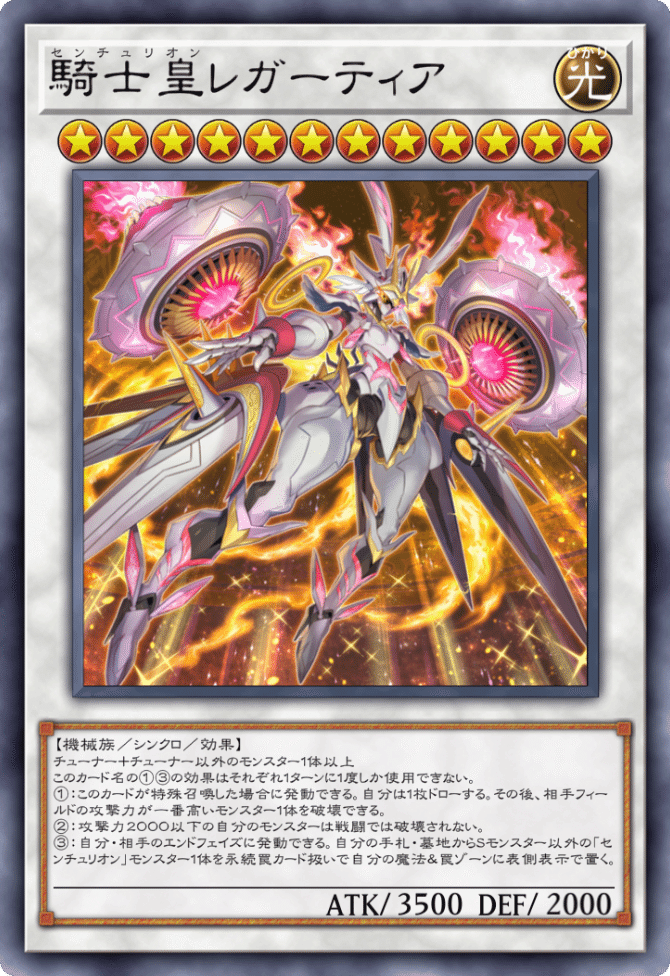

《騎士皇レガーティア》

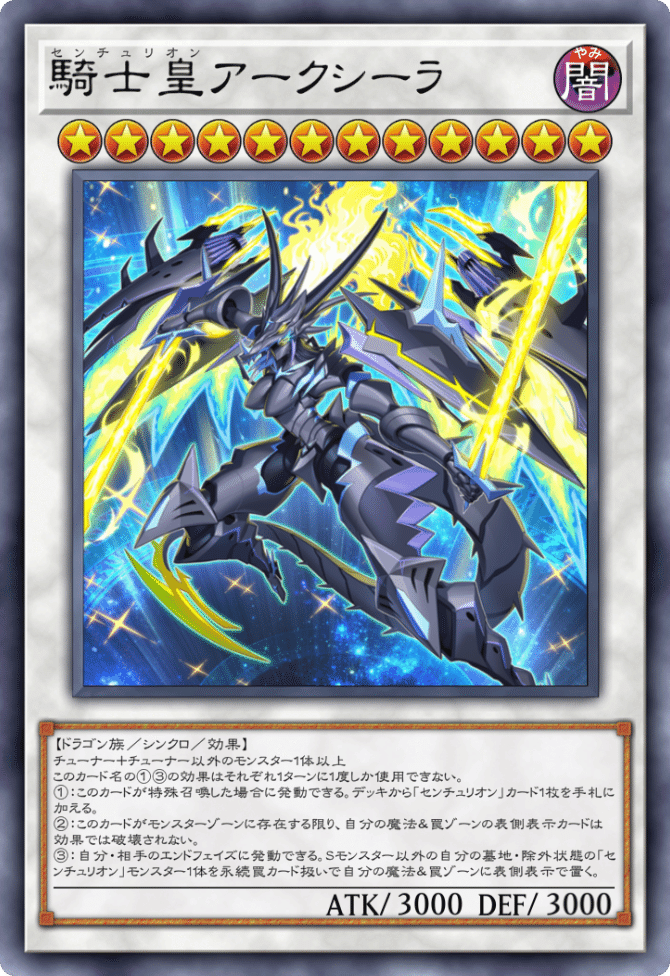

《騎士皇アークシーラ》

フィールド魔法

《スタンドアップ・センチュリオン!》

速攻魔法

《誓いのエンブレーマ》

《騎士の絆》

《ウェイクアップ・センチュリオン!》

通常罠

《騎士魔防陣》

カウンター罠

《騎士皇爆誕》

特徴

テーマ「センチュリオン」の特徴、および基本的な動かし方を解説します。

シンクロテーマ

「センチュリオン」はレベル8・12のシンクロモンスターを展開できるように設計されたシンクロテーマです。特にレベル12シンクロモンスターが出しやすくなっています。

レベル12シンクロモンスターが出しやすいということは《赤き竜》と相性が良いということであり、《赤き竜》の効果②を利用してレベル12ドラゴン族シンクロモンスターをシンクロ召喚扱いで特殊召喚することができるのが強みです。

シンクロモンスター以外だと、ランク4・8・12のエクシーズモンスターもなんとか運用できます。《No.90 銀河眼の光子卿》や《宵星の機神ディンギルス》は環境次第では採用価値があります。レベル12シンクロモンスターを並べやすいことから《天霆號アーゼウス》を単体で採用するのもアリです。

属性・種族が散っている

「センチュリオン」モンスターの属性・種族は散っているのが特徴です。

メインモンスター

《重騎士プリメラ》:光属性・魔法使い族

《従騎士トゥルーデア》:闇属性・炎族

《重騎兵エメトⅥ》:地属性・機械族

《竜騎兵ガーゴイルⅡ》:闇属性・ドラゴン族

シンクロモンスター

《騎士皇レガーティア》:光属性・機械族

《騎士皇アークシーラ》:闇属性・ドラゴン族

「アークネメシス」モンスターなどが出しやすく、《センサー万別》も運用しやすい反面、《群雄割拠》や《御前試合》を貼られると詰みます。

魔法&罠ゾーンから特殊召喚

「センチュリオン」には「センチュリオン」モンスターを永続罠扱いで魔法&罠ゾーンに表側表示で置く効果をもったカードがいくつかあります。そして「センチュリオン」メインモンスターは自身が永続罠カード扱いで魔法&罠ゾーンに置かれているとき、魔法&罠ゾーンからメインモンスターゾーンへ特殊召喚する効果を共通で持っています。

この魔法&罠ゾーンからモンスターゾーンへ特殊召喚する動きが「センチュリオン」の最大の特徴と言えます。

なんだかユニオンモンスターや「スネークアイ」を彷彿とさせる動きですが、ユニオンではモンスターを装備魔法カードとして他モンスターに装備し、「スネークアイ」では自分・相手モンスターを永続魔法として魔法&罠ゾーンに置くので、永続罠として扱う「センチュリオン」とはあまり互換性がないことに注意ください。

なお、この動きが特段強いかというとそんなことはありません。デッキから、手札から、墓地から、除外状態から、そして魔法&罠ゾーンから特殊召喚しても、それは特殊召喚1回ぶんという点で違いはないからです。

むしろ、魔法&罠ゾーンの枠を「センチュリオン」モンスターに割かなければならなかったり、《ハーピィの羽根箒》や《サイクロン》といったバック除去札の対象になったりと悪い点が目立ちます。

一応、良い点としては墓地メタの影響を受けないことと、盤面にカードが存在している・多いと効果を発揮できる・強くなるカードと相性が良いことなどを挙げることができますが、総合的にはデメリットのほうが大きいという印象です。

……というわけで「センチュリオン」の動きは、動きが個性的なだけで別に特段強い動きではないということを理解ください。ただし、めちゃくちゃ弱い動きというわけでもないので悲観しすぎる必要もありません。

アクセルシンクロ

「センチュリオン」は《スタンドアップ・センチュリオン!》により、相手メインフェイズ中に動いてこそフルパワーが発揮されるようにデザインされています。「ゴーティス」や「エクソシスターズ」などをイメージしていだけると良いかと思います。

かつては、相手メインフェイズ中に《赤き竜》をシンクロ召喚し、《赤き竜》の効果で《琰魔竜王 レッド・デーモン・カラミティ》を出すことで制圧していたのですが《琰魔竜王 レッド・デーモン・カラミティ》が禁止になったので《コズミック・ブレイザー・ドラゴン》などを立てることが基本になりました。

相手ターンに動けるので、相手のデッキ・展開に合わせて展開できるのは強みです。ただ、皮肉なことに「センチュリオン」はデッキパワーがあまり高くないので「相手に沿って動くことができる」というよりも「相手に沿って動かないと押し負ける」というほうが実態に即しています。加えて「とりあえず○○出しておけばOK!」というパワーカードもないので、勝つためには環境やアーキタイプへの理解が欠かせません。

妨害力・瞬発力がない

「センチュリオン」は最近のテーマにしては珍しく、妨害力が弱いという欠点を持ちます。具体的な妨害手段は以下3つだけなうえ、どれも微妙です。

《騎士皇レガーティア》

1ターンに1度、特殊召喚したときに、攻撃力が最も高い相手モンスターの1体を対象に取らずに破壊できる。攻撃力が最も高い相手モンスターが複数存在するときは、それらのうちの1体を対象に取らずに破壊できる。

「シンクロ召喚したとき」ではなく、「特殊召喚したとき」に効果を発動できるため《騎士魔防陣》の効果②などで蘇生しても発動できるのが嬉しい。

《騎士魔防陣》

表側表示の自分・相手モンスター1体を対象に取り、対象にとったモンスターを次ターンのスタンバイフェイズまで除外。次ターンのスタンバイフェイズになったら除外したモンスターを特殊召喚する。

戻すのではなく特殊召喚するので特殊召喚時効果を発動できる。他にも特殊召喚するがゆえの利点・欠点があるが、詳しくは《騎士魔防陣》の詳細解説項に記載する。

《騎士皇爆誕》

魔法&罠ゾーンの自分モンスターを墓地へ送ることで、発動したカードを無効にして破壊。

カウンター罠なのでチェーンされにくいが、「効果の発動時に無効にして破壊」ではなく「カードの発動時に無効にして破壊」なので発動タイミング等がやや狭い。あと、コストがやや重い。

テーマ内カードの妨害力が弱いテーマでは、大量にモンスターを展開して《賜炎の咎姫》や《召命の神弓-アポロウーサ》といった汎用リンクモンスターを立てて妨害することが多いですが、「センチュリオン」は展開力も乏しいので大型リンクモンスターを立てるのは現実的ではありません。

展開力がないので、大量にモンスターを並べて先攻3ターン目や後攻2ターン目にキルを狙うのも難しいです。頑張って動いても1000か2000程度のLPを残して相手にターンを渡してしまいます。

安定性・持久力・耐久性に優れる

前述のとおり、妨害力・瞬発力はかなり微妙ですが良いところもあります。

まず、初動が安定しています。テーマ内カード4種類が初動札となっており、うち2種類は1枚初動となっています。残る2種類は2枚初動なのですが手札のカードをなんでも1枚墓地へ送ることで展開できるため、事実上の1枚初動みたいな感じです。

加えて、リソース回復力に優れます。《騎士皇レガーティア》《騎士皇アークシーラ》《騎士の絆》が事実上の蘇生札であるため、テーマ内に蘇生カードが3種類もあることになります。特に《騎士皇レガーティア》《騎士皇アークシーラ》は自分・相手エンドフェイズごとに前述の事実上蘇生効果をノーコストで発動できるため、蘇生サイクルが回っていると非常にしぶといです。

さらに耐久力も高いです。「センチュリオン」シンクロモンスターはステータスが高いので戦闘破壊されにくく、さらに自分フィールド上のカードに耐性を付与させることができます。「センチュリオン」シンクロモンスター以外の「センチュリオン」カードにも耐性に関する効果を持ったカードがあり、それらが相互に作用することで固い盤面を形成できます

似た戦い方をするテーマとしては「相剣」「ホルス」「粛声」などを挙げることができますが、それらよりも瞬発力・妨害力を落として持久力・安定性を高めたのが「センチュリオン」という印象です。より方向性が似ているのは「プリンセス・コロン」ですね(安定感とリソース回復力が全然違いますが)。

墓地メタに耐性あり

「センチュリオン」は墓地メタに耐性があります。特別墓地へ送りたいカードがなく、「センチュリオン」モンスターが除外されても《騎士皇アークシーラ》の効果で簡単に回収できるためです。

とはいえ《スタンドアップ・センチュリオン!》の効果②が使えなくなったりするので墓地メタがまったく効かないわけでもありません。

「自分フィールドに○○カードがないとき発動できる」系カードと相性が悪い

「センチュリオン」は高い耐久力から盤面にカードを残しやすいです。

しかし、それが裏目となって《ライトニング・ストーム》《拮抗勝負》《無限泡影》といった盤面にカードがあると使えないカードとの相性が悪くなっています。

不要カードを処理しやすい

捲り札や特定のアーキタイプに対するメタカードといった尖ったカードを《スタンドアップ・センチュリオン!》の効果②のコストにできるので気軽に採用できます。

転じて、《トランザクション・ロールバック》のような墓地に送りたいカードも《スタンドアップ・センチュリオン!》で落とせるので相性が良いです。

ただし、《スタンドアップ・センチュリオン!》の効果②は発動したターンしか使えません。加えて、「センチュリオン」カードのなかに墓地送りできるカードが他にないこともあって、そういったカードをあまり積極的に採用するのも問題です。

レベル2チューナーモンスターを採用してレベル10シンクロモンスターへ

「センチュリオン」ではレベル8非チューナーモンスターを余分に出力しやすいです。

「余分に」とはどういう意味かいうと、あるレベル8非チューナーモンスターを無理なく特殊召喚することはできるものの、チューナーモンスターを展開できないのでシンクロ召喚素材にできず、別のレベル8モンスターを特殊召喚できないのでランク8エクシーズ召喚素材にできず、特殊召喚したそのレベル8非チューナーモンスター自体に妨害能力が備わっているわけではないので単体では壁役以外の仕事をしない――まさに「余分」なモンスターということです。

もちろん、次の相手メインフェイズ中にシンクロ召喚素材にするなど役割がないわけではないのものの、余分にレベル8非チューナーモンスターを特殊召喚できる状況では展開が通っていることがほとんどであるため、そのレベル8非チューナーモンスターがいなくてもシンクロ召喚素材を確保できていることが多いです。

以上の理由から「センチュリオン」では《重騎士プリメラ》とは別にチューナーモンスターを用意して、さらなるシンクロ召喚を狙う構築にすることがしばしばあります。

なかでもレベル2チューナーモンスターを採用してレベル10シンクロモンスターを狙うのが一般的です。

相手ターン中の動き方

相手ターン中の動き方のうち、重要なところをピックアップして解説します。後編のコンボ解説では、これら動き方を理解している前提で話を進めます。

まずは前提をまとめます。

「センチュリオン」メインモンスターは自身が永続罠カード扱いで魔法&罠ゾーンに表側表示で置かれているばあい、自分・相手メインフェイズ中にフリーチェーンで特殊召喚することができる。

《スタンドアップ・センチュリオン!》は自分か相手がモンスターを特殊召喚したばあいに自身の効果③でシンクロ召喚を行うことができる。

この効果は相手ターンでも発動できる。

この効果は1ターンに1回しか使用できない。

「センチュリオン」メインモンスターの特殊召喚をトリガーとして発動することが多いが、相手の特殊召喚をトリガーとしても良い。

効果③の発動タイミングはメインフェイズ中に限らないので「天盃龍」のようなバトルフェイズに特殊召喚するアーキタイプ相手のばあいはバトルフェイズ中にシンクロ召喚することもできる。

シンクロ素材のなかに最低1枚は「センチュリオン」モンスターが含まれていないとシンクロ召喚できない。

《スタンドアップ・センチュリオン!》のシンクロ召喚効果で使用するシンクロ素材は、もともと盤面に存在していたモンスターを使っても大丈夫ですが魔法&罠ゾーンから特殊召喚した「センチュリオン」メインモンスターを使うケースがほとんどです。

このとき、次の点に注意する必要があります。

魔法&罠ゾーンからの特殊召喚効果はチェーンして発動しないようにすること。チェーン後に《増殖するG》を打たれると大量ドローを許してしまう。

1体目の特殊召喚効果に相手が《増殖するG》を打ってきたら、2体目以降の特殊召喚したい「センチュリオン」メインモンスターの特殊召喚を一気にすべて発動して動く。

「センチュリオン」メインモンスターの特殊召喚効果は相手の盤面にカードがある状況で発動すること。カードがないと《PSYフレームギア・γ》や《無限泡影》で特殊召喚成功時効果を無効・破壊されかねない。

《スタンドアップ・センチュリオン!》の効果③を利用するときはチェーン順に気を付けること。基本的には特殊召喚した《重騎士プリメラ》の効果①をチェーン1。《スタンドアップ・センチュリオン!》の効果③をチェーン2として発動する。

こうすることで《重騎士プリメラ》の効果①を《灰流うらら》で無効化されなくなるし、《PSYフレームギア・γ》で《重騎士プリメラ》を無効化して破壊される恐れがなくなる。

転じて――魔法&罠ゾーンから「センチュリオン」メインモンスターを特殊召喚するばあいは最後に《重騎士プリメラ》を特殊召喚するようにするのがベター。

基本的には《赤き竜》を出し、自分ターン中に出しておいた《騎士皇アークシーラ》などを対象として《赤き竜》の効果②を発動。対象にとったシンクロモンスターと同じレベルのドラゴン族シンクロモンスターをEXデッキからシンクロ召喚扱いで特殊召喚します。

《赤き竜》の使い方に関する注意点は以下のとおりです。

効果①と効果②は別のチェーンブロックで発動すること。効果①にチェーンして効果②を発動したところに無効効果を当てられると被害が大きい。

効果②はフリーチェーンで発動できるため、効果①に無効効果を飛ばしてきたばあいは効果②を発動することで盤面から逃げることができる。

《赤き竜》の効果②は相手の盤面にカードがある状況で実行すること。カードがないと《PSYフレームギア・γ》や《無限泡影》で無効・破壊されかねない。転じて、《赤き竜》をシンクロ召喚するのは相手の盤面にカードが存在しているばあいにするとよい。

前述の主張と矛盾するようだが、環境・対戦相手のアーキタイプ次第では相手の盤面にカードがなくても動いたほうが良い。

《サンダーボルト》のような全体除去札を相手が握っているばあい、《サンダーボルト》の発動にチェーンして効果②を使っても出てきたドラゴン族シンクロモンスターが破壊されなかねない。

《赤き竜》が破壊されるのはキツいので《サンダーボルト》などを打たれたばあいは効果②を使ってEXデッキに逃がすほうが良い。ドラゴン族シンクロモンスターのなかには《スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン》のような効果破壊耐性をもったモンスターもいるので出すモンスターはよくよく吟味すること。

《三戦の才》が流行しているばあいも素早く動く必要がある。

《三戦の才》のコントロール奪取効果は効果処理時に奪うモンスターを決めるので《三戦の才》の発動にチェーンして《赤き竜》の効果②を発動しても、効果②で出したドラゴン族シンクロモンスターや効果②の対象とした《騎士皇アークシーラ》などのシンクロモンスターを奪われかねない。よって、相手が《三戦の才》を持っている気がするばあいは素早く動かなければならない。

《三戦の才》を打たれてしまったばあいは何もしないのがベター。

相手が《赤き竜》の効果をよく知らないばあいは攻守0の《赤き竜》よりも、《赤き竜》の効果②の対象となるシンクロモンスター(往々にして《騎士皇アークシーラ》)を奪ってくることが多い。ただ、《赤き竜》の効果②の対象は「『赤き竜』を除く、フィールドのレベル7以上のシンクロモンスター」であり、その対象は自分のシンクロモンスターでなくとも良いので奪われたシンクロモンスターを対象として効果②を発動すればドラゴン族シンクロモンスターを出すことができる。

わかっている相手だと《赤き竜》を奪ってくる。とはいえ、相手がシンクロテーマでないばあいはリンク素材くらいにしかならないので被害は軽微。《赤き竜》を取られるのはキツいが《赤き竜》で引っ張ってきたドラゴン族シンクロモンスターを取られるほうがヤバいことが多い。

《増殖するG》などを打たれているばあいは《赤き竜》と《赤き竜》から出すドラゴン族シンクロモンスターとで2ドローを許すよりも《騎士皇レガーティア》などを出して1ドローに抑えたほうが強いことがあります。状況に合わせて最適の動きを選択してください。

細かなテクニック集

「センチュリオン」には細かなテクニックというか、考え方というかが多いです。それらをざっと紹介します。

第1に――「センチュリオン」の肝はチューナーモンスターである《重騎士プリメラ》です。

《誓いのエンブレーマ》などで召喚権を残しつつ動けるばあいは、召喚権を《重騎士プリメラ》のために取っておくと、1ターンにレベル12シンクロモンスターを2体出せたり、妨害を受けてもリカバリできたりと強いので、この考え方は結構大事です。

第2に――《従騎士トゥルーデア》の効果②で特殊召喚したとき、レベルを4上げることができますが可能なかぎり上げることを推奨します。

《従騎士トゥルーデア》は効果①で、デッキから自身以外の「センチュリオン」メインモンスターを持ってくる中継地点ですが

第3に――《ウェイクアップ・センチュリオン!》はレベル4・8の「センチュリオントークン」を生成する効果ばかりに目が行きがちですが効果②も重要です。デッキから墓地へ落とす「センチュリオン」カードによって展開が変わるためです。

《重騎兵エメトⅥ》

基本はこれ。

ターンエンド時には《重騎士プリメラ》と《従騎士トゥルーデア》が永続罠カード扱いで魔法&罠ゾーンに置かれていることが多く。それら2体で《赤き竜》を出す。

ただし、これら2体をシンクロ素材として使ってしまうと相手エンドフェイズ時に《騎士皇アークシーラ》の効果③で《重騎士プリメラ》か《従騎士トゥルーデア》のどちらか1体しかリソース回復できないので、返ってきた自分ターンにシンクロ召喚するための素地となるモンスターをじゅうぶんに確保できない。

墓地に《重騎兵エメトⅥ》があれば、魔法&罠ゾーンから特殊召喚した《従騎士トゥルーデア》に対して効果①を使うことで《従騎士トゥルーデア》を魔法&罠ゾーンに戻しつつ《重騎士プリメラ》とともに《赤き竜》を出せる。加えて、相手エンドフェイズに《騎士皇アークシーラ》の効果③で墓地の《重騎士プリメラ》を魔法&罠ゾーンに置けば、返ってきた自分ターンに《重騎士プリメラ》と《従騎士トゥルーデア》でシンクロ召喚ができる。

《重騎兵エメトⅥ》の効果①により《赤き竜》を出しつつ、魔法&罠ゾーンに1体以上の「センチュリオン」モンスターを置けるので、置いた「センチュリオン」モンスターは次の自分ターンの展開に使うほか《騎士皇爆誕》のコストとしても使える。

《騎士の絆》

「センチュリオン」の展開パターンを知っている人は《重騎士プリメラ》の効果①や《従騎士トゥルーデア》の効果①に対してではなく、《騎士皇アークシーラ》の効果①にチェーンして《エフェクト・ヴェーラー》や《無限泡影》を打ってくる。ここに打たれると効果①による「センチュリオン」カードのサーチと、効果③によるリソース回復がともに妨害されてしまう。

《騎士皇アークシーラ》を立てるまえに《騎士の絆》を落としておくと《騎士皇アークシーラ》のシンクロ召喚をトリガーとして墓地の「センチュリオン」モンスターを永続罠カード扱いで魔法&罠ゾーンに置くことができるので次の相手メインフェイズ中にシンクロ召喚するためのリソースを確保できる。

《騎士皇アークシーラ》の効果①、チェーンして《騎士の絆》の効果②を発動することで《灰流うらら》で効果①を無効化されなくなるのも強い。

《騎士魔防陣》

効果②で墓地から「センチュリオン」シンクロモンスターを蘇生できるのが強い。「センチュリオン」シンクロモンスターの効果①はシンクロ召喚したときではなく、特殊召喚したときに発動するようになっており噛み合っている。

自分ターン中に《騎士皇アークシーラ》とは別に、なんでもよいのでモンスターを1体だせれば当該モンスターと《騎士皇アークシーラ》で《S:Pリトルナイト》をリンク召喚。リンク素材として墓地へ送られた《騎士皇アークシーラ》を《騎士魔防陣》の効果②で蘇生するという動きができる。

テーマ内カード

テーマ内カードについて解説します。

効果を読めばわかるようなことには触れず、実際に触ってみて気づいたことなどを中心に解説します。

《重騎士プリメラ》

「センチュリオン」の軸となるモンスターです。

当然3積みです。

《従騎士トゥルーデア》

《重騎士プリメラ》と並んで動きの軸となるモンスターです。

基本的には3積みですが《篝火》などでサーチできるため、そういったサーチカードを採用しているばあいは、そのぶんだけ減らすのもアリです。ただ、それでも2枚は入れておきたいですね。

《重騎兵エメトⅥ》

効果①が便利といえば便利であり、使いにくいといえば使いにくい。そんな微妙な立ち位置のカードです。

後述する《竜騎兵ガーゴイルⅡ》とともに、どちらか1枚は最低限投入する必要があります。ただし、デッキ枚数の都合からどちらか1枚しか採用できないというばあいはこちらが抜けることが多いです。とはいえ、できるかぎり両者を1枚ずつ採用することを推奨します。

《竜騎兵ガーゴイルⅡ》

効果①と③により《重騎兵エメトⅥ》と比べれば小回りが利くので使いやすいです。

前述した《重騎兵エメトⅥ》とともに、どちらか1枚は最低限投入する必要があります。ただし、デッキ枚数の都合からどちらか1枚しか採用できないというばあいはこちらが採用されることが多いです。とはいえ、できるかぎり両者を1枚ずつ採用することを推奨します。

《騎士皇レガーティア》

基本的には後述する《騎士皇アークシーラ》のほうが優れています。ただ、効果①の破壊効果や攻撃力3500という高いステータスなどから特定の状況(攻めるときなど)は当カードに軍配が上がります。

効果①③は優秀ですが②は無視して良いです。

基本1枚、環境次第では2枚入れても良いです。

《騎士皇アークシーラ》

「センチュリオン」というテーマの基本的な着地点です。先攻でも後攻でも、とりあえずコイツを立てることになります。

特殊召喚成功時に「センチュリオン」カードをなんでもサーチできるうえ、効果②により魔法&罠ゾーンの表側表示カードに破壊耐性を付与する攻守3000という厄介な壁役です。しかも、効果③でリソース回復もしてきます。

2枚採用がベストです。1枚だと少なく、3枚だと多いです。

《スタンドアップ・センチュリオン!》

《重騎士プリメラ》や《従騎士トゥルーデア》とともに初動札になり、加えて相手ターン中シンクロ召喚という「センチュリオン」の基本戦術を成立させる超重要カードです。

こういったカードは効果発動前・効果発動時に除去されやすいですが、自身の効果①により簡単に破壊耐性が付与されますので安心して運用できます。

効果②は便利ですが発動したターンにしか使えないことに注意です。

3積み必須です。

《誓いのエンブレーマ》

カテゴリとしては「センチュリオン」に入りませんが、テーマとしてはれっきとした「センチュリオン」カードです。

「センチュリオン」カードすべてにアクセスできる速攻魔法という超強いカードですが、このカードの効果で「センチュリオン」モンスターを持ってくるとやや重い制約がかかるので注意が必要です。

魔法・罠を持ってくると制約はかかりませんが、セットするので速攻魔法を持ってくるとそのターンは使えません。

当然3積みです。

《騎士の絆》

効果①②ともに事実上の蘇生効果となっています。

「センチュリオン」の動きを理解している人は、先攻で立てた《騎士皇アークシーラ》に《エフェクト・ヴェーラー》や《無限泡影》を当ててくるのですが、そうなると《騎士皇アークシーラ》の効果③で「センチュリオン」モンスターを魔法&罠ゾーンに置けず、相手メインフェイズ中のシンクロ召喚素材を確保できなくなることがあります。そういった場面で当カードの効果が活きてきます。

あと、《騎士皇アークシーラ》の効果①にチェーンして《騎士の絆》の効果②を発動することで《騎士皇アークシーラ》の効果①を《灰流うらら》で無効化できなくなるのも便利です。

とはいえ「センチュリオン」は積極的に墓地利用するようなテーマでもありません。墓地へ「センチュリオン」モンスターを送って効果①で蘇生。蘇生した「センチュリオン」モンスターで「センチュリオン」シンクロモンスターをシンクロ召喚することで効果②でさらに蘇生……みたいな動きは期待しないでください。基本的にはリソース回復札です。

1枚入れておくのがオススメですが、ばあいによっては抜けても仕方ないです。2枚以上は不要だと思うのですが、「センチュリオン」使いのなかには環境次第で2枚入れる方もいらっしゃるようなので2枚採用もアリなのかもしれません。

《ウェイクアップ・センチュリオン!》

《従騎士トゥルーデア》による1枚初動コンボにおいては必須のカードですが、2枚初動コンボにするならば必須ではないという微妙なカードです。

効果①でシンクロ素材としてトークンを生成。効果②で《騎士の絆》を墓地へ落とす。トークンなどを利用して「センチュリオン」シンクロモンスターをシンクロ召喚すれば《騎士の絆》の効果②でリソースを回復できます。

便利には違いないので1枚は入れておきたいです。また、当カードを採用するならば《騎士の絆》の採用も検討ください。

《騎士魔防陣》

効果①は一見すると罠版《S:Pリトルナイト》のようですが、実はかなり違う効果です。

自分・相手のモンスターを対象にとって発動することができる。

「フィールドのモンスター」ではなく「フィールドのモンスターカード」を対象として発動するため、魔法&罠ゾーンに表側表示で置かれているモンスターカードも対象に取ることができる。

除外したモンスターは次のスタンバイフェイズに「戻る」のではなく「特殊召喚される」ので特殊召喚時効果を発動することができる。また、正規の手順で特殊召喚していないモンスターは特殊召喚されず除外されたままになる。

この効果で除外されたモンスターは「持ち主のフィールドに」特殊召喚されるので、自分が出した「壊獣」モンスターなどを自分のコントロール下に戻すことができる。

効果②で「センチュリオン」シンクロモンスターを蘇生できますが攻撃力が永続的に1500ダウンするのはちょっと重いです。「センチュリオン」シンクロモンスターの特殊召喚時効果を利用する目的で使うのが良いでしょう。

ちょっとクセがあるものの面白い妨害札なので1枚は入れておくのがオススメです。気に入ったら2枚でも良いですが3枚だと多すぎる気がします。

《騎士皇爆誕》

コストはやや重いですが、スペルスピード3でモンスター・魔法・罠を無効にして破壊できるのはコストに見合っています。

注意すべきは「効果の発動を無効にして破壊」ではなく「カードの発動を無効にして破壊」なので使えるタイミングがちょっと限られることです。

「センチュリオン」では唯一の無効妨害札ですが、このカードのコストで「センチュリオン」モンスターを消費してしまうと展開が止まってしまう危険性があります。そのため、同じくテーマ内罠カードである《騎士魔防陣》とは異なり気軽に採用・使用できるカードではありません。

不採用か、多くても1枚採用で十分です。

関連テーマ・カード

「センチュリオン」と相性が良い、あるいは相性が良いように見えて意外とそうでもないテーマやカードを紹介します。

テーマ「ホルス」

《騎士皇アークシーラ》の効果②で《王の棺》を破壊効果から守れることや、「ホルス」モンスターがレベル8で統一されているため《重騎士プリメラ》とともにレベル12シンクロモンスターのシンクロ召喚素材にしたり、ランク8エクシーズモンスターのエクシーズ召喚素材にしたりと何かと相性が良いです。

ただし、気になるところもあります。

まず、「ホルス」の特徴的な動きである「手札を1枚墓地へ送ることで、デッキから『ホルス』モンスターを墓地へ送り、墓地から『ホルス』モンスターをコスト無しで蘇生」との相性が良くありません。「センチュリオン」カードのなかに墓地へ送って嬉しいカードがないからです。墓地で効果を発動できるカードはありますが、わざわざ墓地へ送りたいほどではありません。

また、「センチュリオン」が欲しいのは手軽に出せるチューナーモンスターであり、非チューナーモンスターを展開しやすくしてもさほど嬉しくありません。

以上の理由から「ホルス」と組み合わせるならば一工夫加えることを検討ください。

まず、「ホルス」は「センチュリオン」と同様に属性・種族が散っているため、「アークネメシス」モンスターと相性が良いです。そのため「アークネメシス」モンスターを積極的に運用できるようにデッキをいじったほうが良いでしょう。

また、「ホルス」モンスターとレベル8「センチュリオン」モンスターとでランク8エクシーズモンスターを積極的に立てるように調整することも必要です。

もしくは「ホルス」も「センチュリオン」も比較的《スキルドレイン》《センサー万別》との相性が良いので、そういったメタビート的な構築にするも手です。

「アークネメシス」モンスター

「センチュリオン」モンスターは属性・種族が散っているため、「アークネメシス」モンスターの特殊召喚素材にしやすいです。除外された「センチュリオン」モンスターは《騎士皇アークシーラ》の効果③で簡単に回収できます。

属性・種族が散っているので「アークネメシス」モンスターの破壊・特殊召喚不可効果の影響も受けにくいです。ただし、《従騎士トゥルーデア》《竜騎士ガーゴイルⅡ》《騎士皇アークシーラ》あたりは闇属性かドラゴン族であるため、それら効果の影響を受けやすいです。

《騎士皇アークシーラ》に限っては魔法&罠ゾーンに《重騎士プリメラ》が永続罠カード扱いで置かれていれば破壊を免れるので対処できなくはありません。

「アークネメシス」モンスターを採用するならば、そのあたりのリスクを回避しつつ「センチュリオン」の展開をしていくために、地属性・機械族である《重騎兵エメトⅥ》の採用は必須となるでしょう。

あと、「アークネメシス」モンスターを確実にサーチする手段に乏しいのも気になります。「センチュリオン」はシンクロテーマなので《龍相剣現》でサーチできますが、《龍相剣現》をサーチする手段の確保が現実的ではありません。

レベル6「深淵の獣」モンスター(なかでも《深淵の獣マグナムート》と《深淵の獣ドルイドヴルム》)

《重騎士エメトⅥ》以外の「センチュリオン」モンスターが光属性・闇属性のため特殊召喚素材になります。除外しても《騎士皇アークシーラ》の効果③で簡単に回収できます。

特殊召喚した「深淵の獣」モンスターはそのまま戦闘に参加させるも良し、《重騎士プリメラ》と組み合わせてレベル10シンクロモンスターの素材にして良し、と何かと相性が良いです。

なかでも《カオス・アンヘル-混沌の双翼》はチューナーモンスターの代わりに光・闇属性の非チューナーモンスターをシンクロ素材にできるため、レベル4にできる非チューナーモンスター《従騎士トゥルーデア》《竜騎士ガーゴイルⅡ》でシンクロ召喚しやすいです。

なお、相性が良いのはレベル6「深淵の獣」モンスターであって、その他「深淵の獣」カードとは相性が良くないことに注意してください。なかでも《深淵の獣ルベリオン》を採用している「センチュリオン」系アーキタイプはランクマッチでちょくちょく見かけるのですが、個人的にはオススメできません。

《深淵の獣ルベリオン》の効果①でレベル6「深淵の獣」モンスターをサーチできますが、そんなことをするくらいならば《深淵の獣ルベリオン》の枠をレベル6「深淵の獣」モンスターに充てるほうがマシです。

《深淵の獣ルベリオン》の効果②で持ってこれる「烙印」永続魔法・永続罠も「センチュリオン」とは特段相性が良いわけでありません。《騎士皇アークシーラ》の効果②で守れるのはシナジーと言えますが、それ以外は特にシナジーはありません。

それでも《深淵の獣ルベリオン》を「センチュリオン」に入れたいならば1枚か、せいぜい2枚くらいで良いと思います。「烙印」永続魔法・永続罠も比較的相性の良い《復烙印》を1枚採用するくらいで良いでしょう。

《ホップ・イヤー飛行隊》

1ターンあたりの展開力は大きくないが毎ターン安定して少し動ける「センチュリオン」というテーマとカードデザインが合致しているのが《ホップ・イヤー飛行隊》です。

他のレベル2チューナーモンスターは自分ターン中でしか動けませんが、前述のとおり「センチュリオン」は展開力が低いため、自分ターン中にレベル10シンクロモンスターへと繋げることはそう容易ではありません。

ただ、ターンを跨げばリソースが回復するので、相手メインフェイズ中に動ける《ホップ・イヤー飛行隊》であれば無理なくシンクロ召喚を狙うことができます。

また、相手メインフェイズ中に動けるということは特殊召喚時効果・シンクロ召喚成功時効果を利用して妨害できることでもあります。

とはいえ、やはり自分ターン中に妨害を構えることができないのはキツイといえばキツイのも事実であり、他のレベル2チューナーモンスターと比して明確に優れているかというとそんなことはありません。

《アサルト・シンクロン》

700ダメージを受けるだけで特殊召喚できる手軽さが魅力のレベル2チューナーモンスターです。

「センチュリオン」の基本展開を通す前にレベル8非チューナーモンスターとともに《フルール・ド・バロネス》を立てて、基本展開を妨害されないようにカバーする用途などで活躍します。

効果②は《赤き竜》から出した《スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン》の効果③を1ターンに2回発動するコンボに利用できます。ただし、《コズミック・ブレイザー・ドラゴン》の効果①に対しては使えません。《コズミック・ブレイザー・ドラゴン》の効果①はコストで除外されているためです。

《百檎龍-リンゴブルム》

全体的に「センチュリオン」と噛み合っています。

効果①は《ウェイクアップ・センチュリオン!》でトークンを生成することで発動できますが、それ以外の場面では発動機会に恵まれないのであまり期待しないでください。

本命は効果②のほうで、《騎士皇アークシーラ》などを立てた後に発動してレベル10シンクロモンスターのシンクロ召喚素材とします。墓地に送られていないと発動できませんが《スタンドアップ・センチュリオン!》の効果②コストとして利用すれば一石二鳥です。

光属性であるため、闇属性の《従騎士トゥルーデア》《竜騎兵ガーゴイルⅡ》とともに《カオス・アンヘル-混沌の双翼-》のシンクロ召喚素材にするのが強いです。

全体的に「センチュリオン」と噛み合っていますが《アサルト・シンクロン》とは異なり、「センチュリオン」の基本展開を経て利用できるようになるので基本展開が通らないと腐ります。

《レボリューション・シンクロン》

「センチュリオン」と同じシンクロテーマである「相剣」で便利だったので、こちらでも使えるかと思ったのですが特に噛み合いませんでした。

《レボリューション・シンクロン》とともにレベル7・8ドラゴン族シンクロモンスターのシンクロ召喚素材となるモンスターが《従騎士トゥルーデア》か《竜騎士ガーゴイルⅡ》ぐらいしかないのですが、それらとともにシンクロ召喚素材にしたい場面が思いつきませんでした。

《従騎士トゥルーデア》の効果①発動に無効を当てられたときのリカバリに使えるかもと思いましたが、そのために当カードを採用するくらいならば《古聖戴サウラヴィス》で相手の無効を防ぐほうがマシです。

《カオス・デーモン-混沌の魔神-》

《重騎士プリメラ》と《従騎士トゥルーデア》か《竜騎兵ガーゴイルⅡ》で出せます。

効果①②③のいずれも強いので1枚採用しても良いですが、採用する場合は効果③で出せるように《カオス・アンヘル-混沌の双翼-》も採用しましょう。

《エニグマスター・パックビット》

効果が「センチュリオン」と噛み合っています。ただ、そもそもの性能があまり高くないので無理に採用する価値はありません。効果①が手札コスト無しで発動できたり、手札コストありでも相手ターン中にフリーチェーンで発動できれば採用する価値は十分あっただけに残念です。

採用するにしても1枚で十分です。

《赤き竜》

「センチュリオン」においては必須のカードです。相手ターン中に《スタンドアップ・センチュリオン!》の効果③でシンクロ召喚し、その後自分ターン中にシンクロ召喚していたシンクロモンスター(ほとんどのばあい《騎士皇アークシーラ》)を対象として効果②を発動してドラゴン族シンクロモンスターを出します。

原則として、効果②で呼び出すのはレベル12ドラゴン族シンクロモンスターになるわけですが、その候補と簡単な評価は以下のとおりです。

《スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン》

※不採用

《シューティング・クェーサー・ドラゴン》

基本的に《コズミック・ブレイザー・ドラゴン》の下位互換なので採用することはありません。

「天盃龍」のようなワンキルを狙うテーマが流行っているばあいは《コズミック・ブレイザー・ドラゴン》とは異なり盤面に残るうえ、除去されても《シューティング・スター・ドラゴン》を呼べるので採用の余地が生じます。

《聖珖神竜 スターダスト・シフル》

※不採用

《コズミック・ブレイザー・ドラゴン》

基本的にはこのモンスターを出します。

効果①コストで盤面を離れるのが強みであり、同時に弱みでもあります。

《スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン》

大量展開してくるアーキタイプだと《コズミック・ブレイザー・ドラゴン》の1妨害では止められないので当カードで大量除外を狙います。

《アサルト・シンクロン》を採用していると1ターンに2回全体除去効果を発動できるので強いです。

《覇王龍ズァーク-シンクロ・ユニバース》

不採用。

基本1積みですがEXデッキのカードを裏側除外する《クシャトリラ・ユニコーン》や、効果②にチェーンして妨害してくる《禁じられた一滴》などが流行っているばあいは2積みも検討ください。

《篝火》

《従騎士トゥルーデア》のサーチに使えるほか、「センチュリオン」にとっては貴重なレベル4チューナー《火天獣-キャンドル》リクルートカードとしても機能します。

《従騎士トゥルーデア》は1枚初動札ではあるものの、《従騎士トゥルーデア》による1枚初動は妨害を当てられると盤面がガタガタにあるハイリスク・ハイリターンなコンボであるため、わざわざ当カードを採用して初動率を上げたいほどではありません。《篝火》を採用するならば《篝火》と相性の良い《火天獣-キャンドル》なども採用して動きの択を増やしたり、貫通力・展開力を上げられる構築にしましょう。

また、《篝火》を積むばあいは《従騎士トゥルーデア》の採用枚数を2枚に減らしても良いです。

《重力崩壊》

効果は極めて強力ですが、そのぶんコストも重いです。

ただ、「センチュリオン」においてはコストとして「センチュリオン」シンクロモンスターを墓地へ送れば《騎士魔防陣》の効果②で蘇生できるので相性が良いです。

構築例

「センチュリオン」系アーキタイプの構築例を紹介します。

純センチュリオン

純構築です。

構築の見本となるように、あえて色々な動きができるように組んでみました。ただ、本気で勝ちに行くならばデッキの方向性をもう少し絞ったほうが良さそうです。

総評

持久戦・リソース勝負を仕掛けるテーマです。また、1ターンあたりの展開力がショボい代わりに、相手ターン中でも動くことができます。

相手ターンに動けるということは自分ターン中に《増殖するG》を打たれてもあまり影響がないということでもあり、同時に自分ターン中に妨害を構えることができないということでもあります。一長一短ですが昨今の環境を鑑みるとややデメリットのほうが大きいように感じます。

相手に応じて動くことができる――もとい、相手に応じて動かなければならないので決して強いテーマではありませんが使っていて楽しいです。