【学会誌】バイオ精錬、バイオ処理

こんにちは。

『表面技術』2023年9月号を読んでいます。

読んだ記事について、気になった部分をメモしておきたいと思います。

今回読んだ記事のタイトルは「天然/都市鉱山資源のバイオ精錬、金属汚染水のバイオ処理」で著者は九州大学の沖部さんです。

内容

天然鉱物や有価金属を含む廃棄物から、微生物の力を使って金属を精錬(?)するバイオハイドロメタラジーに関する説明です。

バイオハイドロメタラジーには、バイオマイニングやバイオオキシデーションやバイオリーチング等が含まれて、それぞれ異なる用途で使われる技術のようです。

メモ

バイオハイドロメタラジー的手法は、低品位・難処理鉱の価値を向上させる。

従来の製錬では資源価値よりもエネルギーコストの方が大きく割に合わない鉱物を、微生物の力で資源化にすることが出来るらしい

バイオリーチング

硫化鉱が対象。銅、金、ウラン、ニッケル、コバルト、亜鉛で実施例がある

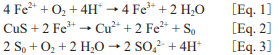

鉄酸化細菌を利用して、硫黄を除去する

ヒープ・ダンプ型、攪拌リアクター型、In-situ型がある

in-situリーチングでは鉱床に直接浸出液を流し込むため、エネルギー集約的な母岩採掘を伴わず尾鉱の生成も減らすことが可能。ただし、環境リスクが適切に考慮されている場合に限り、効果を期待できる。

重金属を含む廃液処理

鉄酸化菌法、硫酸還元菌法などがある

目的の金属がヒ素(As)とともに含まれる場合は難しい(Cu3AsS4など)

電位制御バイオリーチングや活性炭触媒バイオリーチング等、無生物学的反応と組み合わせることで効果が促進されることを示した(著者の研究)

淡水が少ない地域では塩水バイオリーチングの研究がされている

超好酸性金属還元バクテリア・アーキアを利用することで、プラチナ、パラジウム、金のバイオナノ粒子を合成できた(著者研究)

感想

ざっくり書いているようで、段落の一つ一つが深くて理解できていない部分も多いですが、しっかり理屈が構築されていて説得力のある技術だと感じました。

内容を飲み込み切れていなくてしっくりくる表現が出来ないのですが、なかなか面白そうな分野なので機会があればもう少し学びたいと感じました。

バイオハイドロメタラジーで検索しても著者の所属する九州大の記事ばかりでることを考えるとかなりニッチな分野なのかもしれません。日本では注目されてこなかっただけなのでしょうか。

スモールスケールで効率上げて事業として成り立つようにしたら、産業面で新しいインフラになりうるのではないかとも感じました。

今日は以上です。

参考

・生物工学会誌 第97巻 第4号 バイオミディア