「ナイトメア・アリー」こういうのも勧善懲悪っていうよね?

どうも、安部スナヲです。

予告編を劇場で見た時「人か獣か?」という台詞がフィーチャーされていたので、ギレルモ・デル・トロ監督は「シェイプ・オブ・ウォーター(2017)」での半魚人に次いで、今度はどんなモンスターを描くのだろうか?と早合点な想像をしていました。

よくよく知るとこの映画は、ウィリアム・リンゼイ・グレシャムという悪趣味サブカルの始祖みたいな作家が、1946年に書いた小説が原作で、今回で2度目の映画化とのこと。

しかもこの作家はフリークショウ(見世物)に造詣が深く、原作含めこの映画も、そういうバックグラウンドのもとにつくられていると…

なるほど。しかし見世物となると寧ろモンスターやオカルトよりインモラルな世界なので、果たして今の時代に描いてよいのだろうか…

俄かに怖いもの見たさゴゴロをくすぐられながら、映画館へ…

【これが1930年代のカーニバル?】

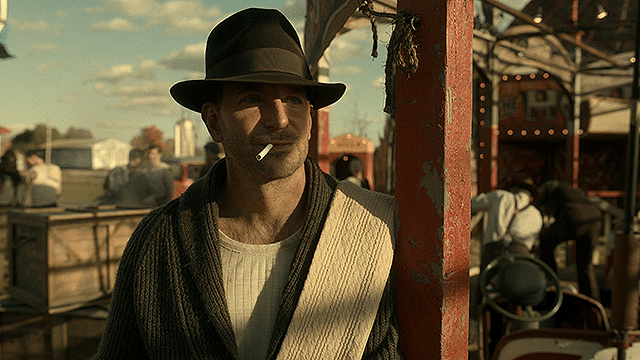

映画は、主人公スタン(ブラッドリー・クーパー)が、旅一座が興行している移動式見世物小屋「カーニバル」に流れつくところから始まります。

場内には観覧車やメリーゴーランドが設置され、各ブース内では妖しいショウが催されています。

この映画のフックとなるのは、オープニングからこの未知なる世界へ、スタンの視点で足を踏み入れて行くドキドキ感です。

仄暗い場内で展開されるカーニバルの様子が徐々に見せられていくと、そのオドロオドロしくも美しい世界に陶然とします。

しかしながら一方で違和感もあります。

というのもこのカーニバル、外観はノスタルジックなサーカスや遊園地風なのですが、各ブースの内部は、割と豪奢なアトラクションなんです。

例えるなら外はとしまえん、中はUSJみたいな感じで、結構なお金がかかってそうな立派な造りなんです。しかも立派なだけじゃなくて、いろんな造形物のデザインがいちいち垢抜けていて、とても1939年の移動式見世物小屋には見えません。

ま、このあたりは重厚な質感と色彩感覚の、如何にもデル・トロが描くダークファンタジー的世界と合間って醍醐味の部分でもあるのですが、リアリティラインを気にする私にはちょっと複雑でした。

【見世物ってどうなん?】

もう30年ほど前のことですが、大阪は住吉大社の縁日で見世物小屋を見たことがあります。

「寄ってらっしゃい、見てらっしゃい」でお馴染みの弁士が、塩辛ボイスで講談師よろしく唸る口上には引き付けられましたが、出し物はというとこれが飛んだシロモノでした。

その時見たのは、確か顔が人で体が蛇の「蛇女」だったのですが、何のことはありません。床にとぐろ状に置いた蛇のぬいぐるみの真ん中から人が顔を出してるだけという、子供騙しにも苔脅しにもならない、ショウもなショウでした。

日本でもアメリカでも、旧来のフリークショウ=見世物というのは、身体的な奇形にデフォルメ演出を加えて見せるショウだったようです。

現代の感覚からすると、もう前提が不謹慎過ぎて閉口してしまいますが、医学的な見識が浅かった当時は、奇形は神や悪魔からの暗示的に捉えられていたり、フリークショウの演者というのも身障者の職業として認知されていたようです。

この映画のカーニバルは、その頃のアメリカの見世物小屋ですが、登場する演者は小人症の人を除けば基本五体満足の健常者であり、それほどインモラルな印象もなく、まずまず安心して見られました。

演目にしても、極度の飢餓状態で生きたニワトリに喰らいつく「獣人(ギーク)」くらいは多少過激ですが、あとは微弱電流に耐える訓練をされた女性モーリー(ルーニー・マーラ)による電気椅子ショウだったり、タロット占い&読心術のジーナ(トニ・コレット)とピート(デビッド・ストラザーン)、そしてブルーノ(ロン・パールマン)にいたってはただの重量上げやん!といった感じで、ショウ自体は至って素朴です。

この点に関しては、エンタメ産業黎明期ってこんな感じだったのかな?と素直に想像することが出来ました。

【正義のファムファタール】

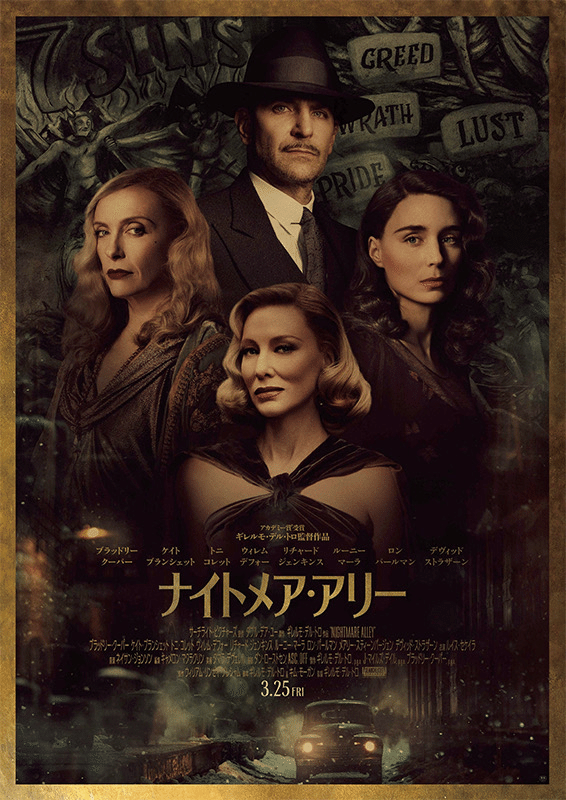

予告編やポスタービジュアルなどの印象からすると、3人のファムファタールに翻弄された挙句落とし入れられる男のハナシかと思っていましたが、実際はちょっとちがいました。

寧ろスタンという男の方が、はじめから悪なんです。

彼はカーニバルで読心術や霊媒を習得し、ニューヨークのショウビジネスでいい感じに成功しますが、そもそも導入から、脛に傷がひとつやふたつやないやろおのれは!という胡散臭さに加え、他人を欺いてやろうという心無い悪意が滲み出ているようなヤローです。

対して3人の女性たちは、キャラこそ濃いですが皆まともで、結構いい人なんです。

一見インチキ占い師のジーナは、連れ合いのピートを深く愛し、死んだ人を蘇らせる霊媒パフォーマンスで人を欺く卑劣さをちゃんと心得ています。

モーリーは更に健気で純粋。一度はスタンを愛し、手を携えますが、彼がいよいよホンマのクズと知るや勇気ある撤退を英断できる、芯のある女性です。

そしてラスボス

心理学博士のリリス(ケイト・ブランシェット)

「黒蜥蜴(1969)」の丸山明宏か?あるいはブロンドの妖怪人間ベラ?

斯様に人間離れした存在感を醸す彼女は、心理学の専門家たるロジックとエビデンスで持ってスタンのトリックをズバッと暴く‥かと思いきやギリギリまで泳がせ、さらに母性という媚薬をまぶしながら真綿で頸を締めるように彼を追い詰めます。

スタンが吐き気がするようなクズなだけに、このように毒を持って毒を制するやり方は、勧善懲悪的にスカッとしたくらいで、ファムファタールというより寧ろ女ヒーローにさえ見えました。

【この世の地獄】

物語上の最も重要な伏線であり、私が劇中何よりもゾッとしたのが「獣人(ギーク)」の作り方が語られるクダリです。

前半部分で、スタンはカーニバルのマネージャー、クレム(ウィレム・デフォー)に頼まれ、病気になった獣人を病院の前に捨て置く手伝いをします。

その帰りに立ち寄ったバーで、クレムから、普通の人間を如何にしてあの凶暴な獣人に仕立て上げるかを聞き、驚愕します。

それは人間の持つ本能的な依存性をコントロールする、恐ろしくて最低なやり方です。

序盤、獣人の男は「オレはこんなんじゃない」という独り言を仕切りに呟いていました。

このことは、彼が獣人などではなく、人間としての理性も自尊心も残っていることを意味します。

彼はさんざんカーニバルの狂ったショウで働かされた挙句、病気になって使えなくなると捨てられました。

ここまでの惨めさ、恐ろしさを、物語に通底させることで、この世に本当に地獄があることが示されています。

それこそがこの映画の恐怖。

さて、スタンの運命や如何に!

ってシラこいか😂

出典:

MOVIE WALKER PRESS

劇場パンフレットムック#5

SEARCHLIGHT PICTURES issue vol.21

『ナイトメア・アリー』

【完全解説】フリークショー「海外の見世物小屋」の歴史 - SUBCULTUREAT-「世界のサブカルチャーのプラットフォーム」

見世物小屋としての世界~ウィリアム・リンゼイ・グレシャム『ナイトメア・アリー』他(執筆者:ストラングル・成田) | 翻訳ミステリー大賞シンジケート