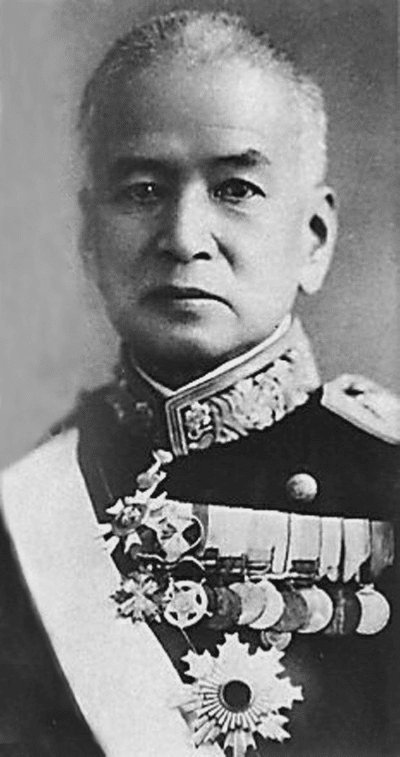

聯合艦隊司令長官伝 (24)谷口尚真

歴代の聯合艦隊司令長官について書いていますが、前身の常備艦隊や聯合艦隊常設化以前の第一艦隊司令長官もとりあげます。今回は谷口尚真です。

総説の記事と、前回の記事は以下になります。

常磐艦長

谷口尚真は明治3(1870)年3月17日に広島藩士の家に生まれた。加藤友三郎などと同郷ということになる。海軍将校を志して海軍兵学校に入校し、明治25(1892)年7月26日に第19期生50名のうち5位の成績で卒業し海軍少尉候補生を命じられた。首席は百武三郎である。この年の遠洋航海はコルベット金剛と比叡に分乗し、9月に出航して北米西海岸のバンクーバーとサンフランシスコを歴訪した。ちょうどハワイで革命が起きたため帰路ホノルルに寄港してとどまり、不測の事態に備えた。やがて改めて日本から派遣された巡洋艦浪速が到着すると警備任務を引き継ぎ、4月に帰国した。巡洋艦千代田に配属され、やがて巡洋艦高雄に移る。日清戦争が始まると高雄は西海艦隊に編入されたが、明治27(1894)年9月25日に海軍少尉に任官されて佐世保海兵団に移った。その後は通報艦八重山で台湾平定に従事し、戦後は砲術練習所の学生となる。谷口の専門は砲術ということだと思うが、経歴をみると砲術色はそれほど濃くなく、早く参謀色を強めたようである。

コルベット比叡で第23期生の遠洋航海に同行する。明治30(1897)年4月に出航し、北米西海岸とハワイを経由して9月に帰国する。その後の明治30(1897)年12月1日に10年あまり廃止されていた海軍中尉の階級が復活して谷口も進級した。千代田分隊長に移って明治31(1898)年5月30日には早くも海軍大尉に進級する。戦艦八島分隊長、巡洋艦明石砲術長を経て海軍大学校甲種学生を命じられるがすぐに北清事変(義和団事件)が起こり課程を中断して戦艦富士、さらに巡洋艦浅間の分隊長にあてられた。事変が終息に向かうと学生に復帰し、第3期生として課程を修了して常備艦隊参謀に配属された。日露戦争を控えて戦時体制に移ると谷口は上村彦之丞が長官をつとめる第二艦隊の参謀に補せられた。第二艦隊はウラジオストクを基地とする巡洋艦部隊の追跡に苦労させられたが、蔚山沖でようやく補則に成功する。だが谷口はその一月前の明治37(1904)年7月13日に海軍少佐に進級するのと同時に軍令部参謀として東京に呼ばれた。黄海海戦、旅順陥落、日本海海戦を東京から指導し、戦争の終結が見えるようになると凱旋観艦式を目の前にしてアメリカ駐在武官を命じられる。門戸開放を唱えるアメリカは日露戦争中は比較的日本に好意的だったが、ロシアが清国に持っていた利権を日本がそのまま引き継いだのを見て裏切られたと感じ、それまでの反動もあって対日世論は急速に悪化した。アメリカ海軍の示威を兼ねたグレートホワイトフリートが出航したのは谷口のアメリカ滞在中のことである。その前の明治40(1907)年9月28日に海軍中佐に進級し、アメリカ艦隊が日本を離れるのと入れ替わるように帰国した。

巡洋艦八雲副長を経て、日露戦争中に捕獲したロシア巡洋艦を編入した阿蘇の副長に補せられた。捕獲した巡洋艦はもともと日本の要求で計画されたものではないため戦力としては使いづらく、おなじくロシアから捕獲した宗谷とペアで遠洋航海に使われることが多かった。明治43(1910)年度も練習艦隊に編入されて伊地知彦次郎司令官のもと第37期生を分乗させてオーストラリア、東南アジア方面まで往復した。帰国後は海軍大学校教官、軍事参議官東郷平八郎大将の副官をつとめ、中国大陸の警備を担当する第三艦隊の参謀に補せられる。司令官は今村信次郎、ついで名和又八郎だった。

大正元(1912)年12月1日に海軍大佐に進級し、情報を担当する海軍軍令部第三班長を命じられた。アメリカ駐在武官の経歴を買われたのだろう。海軍省副官に移って斎藤実大臣に仕えるが、ジーメンス事件で八代六郎に代わった。大臣が代わっても副官にとどまったのは公平さを評価されたことを示している。大臣がさらに加藤友三郎に代わった大正4(1915)年度末に艦隊に転出して巡洋戦艦生駒艦長に補せられる。第一次世界大戦がはじまると宗谷を同盟国となったロシアに返還したこともあり、練習艦隊ではこれまで使用されてきた捕獲艦に代わって日露戦争で活躍した装甲巡洋艦があてられるようになっていた。谷口も装甲巡洋艦常磐の艦長として、おなじく八雲とともに練習艦隊司令官岩村俊武のもとで第44期の候補生を乗せてハワイや日本が占領していた南洋群島を巡った。帰国後は巡洋戦艦榛名の艦長に補せられたが、まもない大正6(1917)年12月1日に海軍少将に進級した。

練習艦隊司令官

少将に進級した谷口は海軍省人事局長に補せられた。人事局は職人技を必要とし、概して在職期間が長い。谷口もこの職を3年間つとめた。謹厳実直で融通がきかない面もあった谷口は適任だった。人事局長を退くときに谷口が自身にわりあてた次の職は馬公要港部司令官だった。馬公は台湾海峡に位置する辺鄙な要港で、人事局長までつとめたエリート将校には似つかわしくない配置だが、こうしたところも谷口の生真面目さが現れているが言い換えれば小心ともとられかねない。9ヶ月で東京に戻ったが専任の海軍将官会議議員というのはふだん仕事がないのに等しい。実質的には待命だった。大正10(1921)年12月1日に海軍中将に進級して、8ヶ月の雌伏を経て練習艦隊司令官に補せられた。このときの遠洋航海はブラジル独立独歩百周年記念観艦式に参列するのを兼ねた世界一周航海で、海兵50期、海機31期、海経10期の候補生が装甲巡洋艦磐手、出雲、浅間に分乗した。谷口は自身が候補生だったときから数えてあわせて5回遠洋航海に参加したことになる。

帰国すると今度は江田島の海軍兵学校で校長として生徒の養成にあたった。谷口校長時代に在校した生徒は第51期から56期生にあたる。八八艦隊を見越して大量採用された51、52期生のあおりをうけて軍縮時代に入った53期以降は採用が極端に減らされた難しい時期でもあった。2年半校長をつとめて第二艦隊司令長官に親補される。聯合艦隊司令長官は岡田啓介だった。岡田が聯合艦隊を加藤寛治に譲ったのと同時に谷口も艦隊をおりて呉長官に移り、昭和3(1928)年4月1日に海軍大将に親任される。

海軍軍令部長

昭和3(1928)年度末の定期異動で加藤のあとを継いで聯合艦隊司令長官に親補される。美保関事件などの波乱に満ちた加藤長官の時代と異なり谷口の時代の聯合艦隊では大きな問題はなかった。1年だけで艦隊をおりて5期下の山本英輔が後任となる。大正後半から現役の大将に比べて適当なポストの数が慢性的に不足している状況が続いており、人事が停滞ぎみだったのが谷口の期と山本の期のあいだになる20期から23期生に冷飯を食わせることで一応解消した。

谷口はふたたび呉長官に戻ったが、ロンドン条約の混乱のなかで海軍軍令部長の加藤寛治が辞職すると谷口が代わって親補されることになる。加藤より若い聯合艦隊司令長官経験者で考えると候補者は谷口しかいなかった。次長の末次信正も海軍次官の山梨勝之進と相討ちの形で更迭され、中間派の永野修身が次長に補せられた。一見、海軍軍令部から艦隊派が除かれたように見えるが、全体をみるとむしろ条約派の勢力が大きく傷ついた。海軍大臣の財部彪はロンドン条約が批准されると混乱の責任をとる形で辞任した。浜口首相は右翼の狙撃で負傷し総辞職に追い込まれ、後継となった若槻の指導力はかなり見劣りした。アメリカ勤務の経験もある谷口は対米協調を主張し条約派の現役軍人としては最古参だったが、どうにか次長として自分の考え方に近い百武源吾(同期生百武三郎の弟)を据えることに成功した。

しかしこの人事は逆に艦隊派の攻撃をよび起こした。ちょうど陸軍では皇族の閑院宮載仁親王を参謀総長に起用していた。皇族の参謀総長就任は日露戦争前の彰仁親王以来である。当時の皇族の権威は現代の比ではない。海軍と陸軍のあいだで何らかの対立があった場合に、陸軍が皇族の参謀総長を押し立ててきたらとても太刀打ちできない。海軍でも陸軍に対抗して伏見宮博恭王を海軍軍令部長に起用しようというという動きが生じたがそれは谷口の退陣運動と表裏一体をなした。折り悪く若槻の民政党内閣が総辞職して犬養毅の政友会内閣が発足し、海軍大臣が大角岑生に交代した。大角は本来中間派だったが機を見るに敏で情勢が有利な方になびいた。谷口軍令部長と、補職されたばかりの百武次長は更迭され、伏見宮が軍令部長に親補され、艦隊派の高橋三吉が次長として事実上軍令部を取り仕切った。伏見宮と高橋のペアは翌昭和8(1933)年に皇族の権威を背景に軍令部の権限強化をかちとる。

谷口は軍事参議官に移ったが昭和8(1933)年9月1日に予備役に編入されて現役を離れた。昭和10(1935)年3月17日に後備役に編入され、昭和15(1940)年3月17日に退役となった。

谷口尚真は昭和16(1941)年10月31日死去。満71歳。海軍大将従二位勲一等功四級。

おわりに

谷口尚真はロンドン会議のあと、条約派の最古参と見なされていた人物である程度の敬意は集めていましたが政治力があるわけではなく、皇族を押し立てた艦隊派の前に砕け散りました。実直さだけでは成功できないという悲しい現実を不本意ながら体現してしまったといえるでしょう。

次回は山本英輔です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は谷口が艦長をつとめた巡洋戦艦生駒)

附録(履歴)

明 3(1870). 3.17 生

明25(1892). 7.26 海軍少尉候補生 金剛乗組

明26(1893). 5.10 千代田乗組

明27(1894). 3. 1 高雄乗組

明27(1894). 9.25 海軍少尉 臨時佐世保鎮守府海兵団附

明27(1894).10.23 佐世保鎮守府海兵団分隊士

明28(1895). 2.20 八重山分隊士

明28(1895).12.27 八重山分隊士兼航海士

明29(1896). 3.31 海軍砲術練習所学生

明29(1896).10. 9 比叡乗組

明30(1897).12. 1 海軍中尉

明31(1898). 4.29 千代田分隊長心得

明31(1898). 5.30 海軍大尉 千代田分隊長

明31(1898).12. 3 八島分隊長

明31(1898).12.21 明石砲術長兼分隊長

明33(1900). 5.20 海軍大学校甲種学生

明33(1900). 6.20 富士分隊長

明33(1900). 9.25 浅間分隊長

明33(1900).12. 6 海軍大学校甲種学生

明35(1902). 7. 8 待命被仰付

明35(1902). 7.17 常備艦隊参謀

明36(1903).12.28 第二艦隊参謀

明37(1904). 7.13 海軍少佐 海軍軍令部参謀/戦時大本営海軍参謀

明38(1905).10.11 米国在勤帝国公使館附海軍武官

明39(1906). 1. 7 米国在勤帝国大使館附海軍武官

明40(1907). 9.28 海軍中佐

明41(1908).12.10 帰朝被仰付

明42(1909). 7. 9 八雲副長

明42(1909).10. 1 阿蘇副長

明43(1910). 7.25 海軍軍令部参謀/海軍大学校教官

明43(1910).12. 1 海軍大学校教官

明44(1911). 3. 1 海軍大学校教官/軍事参議官副官(大将東郷平八郎附属)

明44(1911).10.22 海軍大学校教官/軍事参議官副官(大将東郷平八郎附属)/第三艦隊司令部附

明44(1911).12. 1 第三艦隊司令部附/海軍軍令部参謀

明45(1912). 1.15 第三艦隊参謀

大元(1912).12. 1 海軍大佐 海軍軍令部参謀(第三班長)/海軍大学校教官

大 2(1913). 9.12 海軍軍令部参謀(第三班長)/海軍大学校教官/海軍省副官

大 2(1913).12. 1 海軍省副官

大 4(1915).12.13 生駒艦長

大 5(1916). 7.15 常磐艦長

大 6(1917). 9.15 榛名艦長

大 6(1917).12. 1 海軍少将 海軍省人事局長

大 9(1920).12. 1 馬公要港部司令官

大10(1921). 8. 1 海軍将官会議議員

大10(1921).12. 1 海軍中将

大11(1922). 4.15 練習艦隊司令官

大12(1923). 3. 1 海軍将官会議議員

大12(1923). 4. 1 海軍兵学校長

大14(1925). 9.18 第二艦隊司令長官

大15(1926).12.10 呉鎮守府司令長官

昭 3(1928). 4. 2 海軍大将

昭 3(1928).12.10 第一艦隊司令長官/聯合艦隊司令長官

昭 4(1929).11.11 呉鎮守府司令長官

昭 5(1930). 6.11 海軍軍令部長/海軍将官会議議員

昭 7(1932). 2. 2 軍事参議官

昭 8(1933). 9. 1 予備役被仰付

昭10(1935). 3.17 後備役被仰付

昭15(1940). 3.17 退役被仰付

昭16(1941).10.31 死去