海軍大臣伝 (16)及川古志郎

歴代の海軍大臣について書いています。今回は及川古志郎です。

前回の記事は以下になります。

佐官まで

及川古志郎は明治16(1883)年2月8日、新潟県古志郡に生まれた。初名は越郎、のち古志郎と改めたがいずれも生誕地に由来している。父は医師で、父の故郷であり本籍地である岩手県で育った。盛岡中学の上級生に米内光政などがいた。明治33(1900)年12月に海軍兵学校に入校し、明治36(1903)年12月14日に卒業して海軍少尉候補生を命じられた。第31期生173名中76位の卒業成績だった。首席は枝原百合一である。遠洋航海を予定して巡洋艦厳島に乗り組んだがその直後に戦時編制に移行し、遠洋航海はとりやめ候補生は艦隊に配属されることになり、及川は装甲巡洋艦出雲に配属されたがまもなく巡洋艦千代田に移った。千代田は第三艦隊に配属され、華々しい活躍はせずに地味な警備行動に終始した。明治37(1904)年9月10日に海軍少尉に任官する。

明治38(1905)年8月5日に海軍中尉に進級し、舞鶴水雷団第二十水雷艇隊附に移る。及川はのちに水雷畑に進むことになる。通報艦姉川乗組を経て海軍水雷術練習所附を1年あまりつとめ、戦艦香取分隊長に移った。明治41(1908)年9月25日に海軍大尉に進級する。海軍大学校乙種学生と海軍水雷学校高等科学生を修了して水雷屋として独り立ちした。戦艦三笠分隊長ののち、舞鶴水雷団第十六艇隊で水雷艇長をつとめた。100トンに満たない水雷艇とは言え大尉で1隻をまかされるのは水雷屋の特権である。さらに朝潮駆逐艦長、夕霧駆逐艦長を経て、海軍大学校甲種学生を命じられる(第13期生)。在校中の大正2(1913)年12月1日に海軍少佐に進級した。

甲種学生修了後は東宮武官に補せられて当時14歳の皇太子(昭和天皇)に近くで仕えた。東宮武官在職は7年に及ぶ。大正8(1919)年12月1日には海軍中佐に進級した。大正11(1922)年12月1日に久しぶりの艦隊勤務となり呉の第十五駆逐隊司令に補せられる。所属する駆逐艦は萩・薄・藤・蔦の4隻だった。大正12(1923)年12月1日に海軍大佐に進級し巡洋艦鬼怒艦長に補せられるが短期間で巡洋艦多摩艦長に移った。その後海軍軍令部第一班第一課長、いわゆる作戦課長を命じられて2年間つとめる。当時の海軍軍令部長は鈴木貫太郎であった。その後、江田島の海軍兵学校の教頭に補せられ、これも2年間つとめた。昭和3(1928)年12月10日に海軍少将に進級する。

支那方面艦隊司令長官

少将に進級するのと同時に江田島にほど近い呉鎮守府参謀長に移る。司令長官は大谷幸四郎中将、のち谷口尚真大将だった。ロンドン条約のごたごたで海軍軍令部長の加藤寛治が辞職し、その後任に谷口が親補されると及川も谷口に引っ張られるかたちで作戦班長である軍令部第一班長として東京に戻った。しかし谷口も昭和7(1932)年2月に軍令部長を辞職することになり、その次の定期異動で及川は第一航空戦隊司令官に補せられて軍令部を追い出された。

昭和8(1933)年10月、及川はまたも江田島に海軍兵学校長として戻ることになる。校長就任直後の11月15日に海軍中将に進級した。校長を2年間つとめて中国大陸の第三艦隊司令長官に親補された。及川は漢籍の素養が深く丸善には及川担当がいたほどだった。現地の知識人とは話があったことだろう。昭和11(1936)年12月1日、次官に移った山本五十六のあとを継いで海軍航空本部長に補せられる。及川本部長の時代にのちの零戦の開発が始まっている。また日中戦争がはじまると海軍航空隊の作戦を技術面で支援した。

昭和13(1938)年4月25日、中国方面の海軍作戦全般を指揮する支那方面艦隊司令長官に親補されて中国に戻った。もはや中国を軍事的に打倒することは絶望的で、現地政府を通じて間接統治に依存せざるを得なくなった情勢においては、作戦指揮能力よりも現地勢力との調整能力が重視されたのかもしれない。しかし日中戦争の解決はひとりの軍人がどうにかできるレベルを越えていた。状況は大きく変わらず、昭和15(1940)年5月1日に長官を嶋田繁太郎に譲った。その間、昭和14(1939)年11月15日に海軍大将に親任された。

海軍大臣

帰国した及川は横須賀鎮守府司令長官に親補されたが、4ヶ月後に吉田善吾海軍大臣が日独同盟をめぐる問題の心痛で退任することになった。後任に選ばれたのが及川だった。この人選について井上成美はのちに「誰が及川をもってきたのか」と憤慨しているが、実際及川は外局である航空本部を除いて海軍省本省での勤務はなく、それまで中国にいて内地の政治状況にも詳しくなく、なぜ起用されたのかわからない。横須賀鎮守府司令長官は確かに格としても十分で、年度途中で交代しても影響は少ないことは確かだが、及川本人も意外だったのではないか。例えば長谷川清は海軍次官の経験もあり、及川の前の横須賀長官でこの時点では軍事参議官で空いていた。あるいは次官を離れて1年になる山本を大臣として呼び返すという選択肢もあり得ないわけではなかった。しかし当時の海軍中央にはこうした人材を是非登用すべきだと強く推進する人物はいなかったようだ。軍務局長経験者で航空本部長の豊田貞次郎を次官として補佐役につければやれるだろうという判断が(おそらくは伏見宮周辺で)されたのかもしれない。吉田大臣とあわせて住山徳太郎次官も更迭され、及川は9月5日に、豊田は9月6日にそれぞれ海軍大臣と次官に任じられた。

海軍大臣に就任した及川は早速ドイツとの同盟に関する議論に巻き込まれた。海軍部内での議論をリードしたのは豊田次官で、影では「豊田大臣、及川次官」と言われた。及川と豊田は東京に主な首脳を集めて「このまま海軍が同盟に反対し続けたら、内閣は海軍のせいで総辞職に追い込まれることになってしまうのでやむを得ず同盟に同意する」と説明した。山本が立って「大臣が決めたことなら従いますが、ドイツと同盟を組んだ結果アメリカから物資が入ってこなくなったらどう対処しますか」と尋ねたが及川は明確には答えず、豊田次官が反対する意見なしとして会議を締め括った。日独伊三国同盟は9月27日に調印された。及川の大臣就任から3週間だった。

三国同盟の調印が行われている頃、日本は北部仏印に進駐をはじめた。ドイツの傀儡政権であるヴィシーのフランス政府の了解を得て平和進駐するはずだったが現地との連絡ができておらず一部で衝突が起きた。この進駐はアメリカの制裁を呼び屑鉄など一部の物資の対日輸出が禁止された。

昭和16(1941)年4月4日、豊田次官が海軍大将に昇進して海軍次官を退任するのと同時に予備役に編入され、商工大臣として入閣する。三国同盟を手土産に閣僚の座を得たようなもので「豊田さんは海軍を踏み台にした」と言われた。後任の次官には沢本頼雄が就任する。この直後の4月9日には軍令部総長を9年つとめた伏見宮元帥が辞職して永野修身にかわった。

7月には南部仏印への進駐が行なわれたが、アメリカの反応はさらに厳しいものだった。石油の輸出は全面的に禁止され、本国をドイツに占領されているオランダ領東インドとの交渉も不調に終わった。近衛内閣は松岡洋右外務大臣を更迭(後任は豊田貞次郎)してアメリカとの交渉を開始するが、アメリカは仏印からの撤退を要求して譲歩する様子がなかった。石油の輸入を断たれた日本軍は苦境を打開するために武力に訴えることを考え始める。交渉と戦争準備を並行して続けることになったが、石油備蓄の残量という要素に依存する戦争準備にはおのずから期限があった。交渉はその期限を睨みながら行なうという足枷をつけられ、妥結をみないまま時間切れを迎えて近衛首相は政権を投げ出し総辞職した。及川は留任という話もあったが嶋田繁太郎と交代した。

軍令部総長

昭和16(1941)年10月18日に東條英機内閣が成立し、及川は軍事参議官に移った。もはや政策には関与できず、形式的に諮問をうけるが開戦については事実上事後承諾だった。昭和17(1942)年10月には空席になった海軍大学校長を兼ねたが、陸軍大学校とは逆に海軍大学校の教育は戦時に縮小されていた。

昭和18(1943)年11月15日、開戦からほぼ2年が過ぎた頃に通商保護を任務とする海上護衛総司令部が設置され、及川が海上護衛司令長官に親補された。もともと聯合艦隊の指揮下に第一から第四海上護衛隊が順次編成され、例えば第一海上護衛隊は南西方面の航路の護衛を担当していたが昭和18(1943)年に入ると民間貨物船や軍に徴用された輸送船の損害が急増し、抜本的な対応が必要とされて独立した司令部が設立されることになった。聯合艦隊とは独立して大本営直轄とし、海上護衛隊を編入して第31期生の及川を長官に据えた。聯合艦隊の古賀峯一長官は第34期生で及川よりも後任になる。しかし形式上で重視する姿勢をみせたとしても与えられた戦力は必ずしも充分ではなかった。護衛航空隊を編成して編入し、商船改造だが空母を配属し、昭和19(1944)年からは急速に建造された海防艦が続々と就役したが、大西洋でドイツ相手に修羅場を潜ってきたアメリカにとっては対応は容易だったろう。海上護衛総司令部はそれなりの効果は出したが戦局を逆転させることはできなかった。

昭和19(1944)年の2月以来、嶋田海軍大臣は軍令部総長を兼ねていたが、7月にサイパンが陥落して東條内閣が総辞職して海軍大臣を退任したあともしばらくは軍令部総長に居座っていた。しかし海軍大臣が米内光政にかわるとさすがに辞職に追い込まれ、8月2日付で及川が軍令部総長に親補された。海上護衛司令長官は野村直邦(第35期生)が継いだ。及川はかつて軍令部第一班長をつとめていたことがあり海軍大臣よりは適任であっただろうが、もともと前任者の嶋田も、その前の永野修身も、さらにその前の伏見宮も実務は軍令部次長に任せっぱなしだった。特に伊藤整一は開戦前から軍令部次長を続けており及川などよりもよほど戦況に通じていた。その伊藤も比島戦の責任を取る形で第二艦隊司令長官に転出し、後任の次長は小沢治三郎となる。

昭和20(1945)年4月には米軍が沖縄に上陸し、戦火がまさに本土に迫る状況にあって、聯合艦隊などの外戦部隊と鎮守府などの内戦部隊を区別する意味が薄れて、むしろ統一指揮が求められるようになる。内外の実戦部隊を統一指揮する海軍総司令部を新設して、聯合艦隊司令部が兼ねることとした。こうなると及川の軍令部と豊田副武の海軍総司令部=聯合艦隊司令部の役割の違いが曖昧になってくる。軍令部と聯合艦隊の協力を強化する意図があったのか、5月29日付で聯合艦隊の豊田長官が軍令部総長に親補され、小沢軍令部次長が聯合艦隊司令長官にあてられることになった。新しい次長には大西瀧治郎が補せられ、及川は軍事参議官にかわる。終戦後の9月5日、予備役に編入される。

及川古志郎は昭和33(1958)年5月9日に死去した。満75歳。海軍大将正三位勲一等功一級。

おわりに

及川も評判の悪い人物で、特に井上が口を極めて罵っていますがきりが無いので一部しか取り上げませんでした。一方の評価だけを取り上げるのも不公平ですし。ただやはり人に流されやすい感じがします。そういう点を都合よく利用されてしまったということはあるでしょう。軍令部総長に起用されたことから、米内からの評価は意外に高かったのではないかと思います。

さてウィキペディア間違い探しです。第三艦隊が及川の時期に改めて編成されたとありますが、第三艦隊は昭和7(1932)年の上海事変で編成されてからずっと存在しているので、この時期に改めて編成されたということはありません。支那方面艦隊のことだとしても編成は前年なのであわないですね。

次回は嶋田繁太郎です。ではまた次回お会いしましょう。

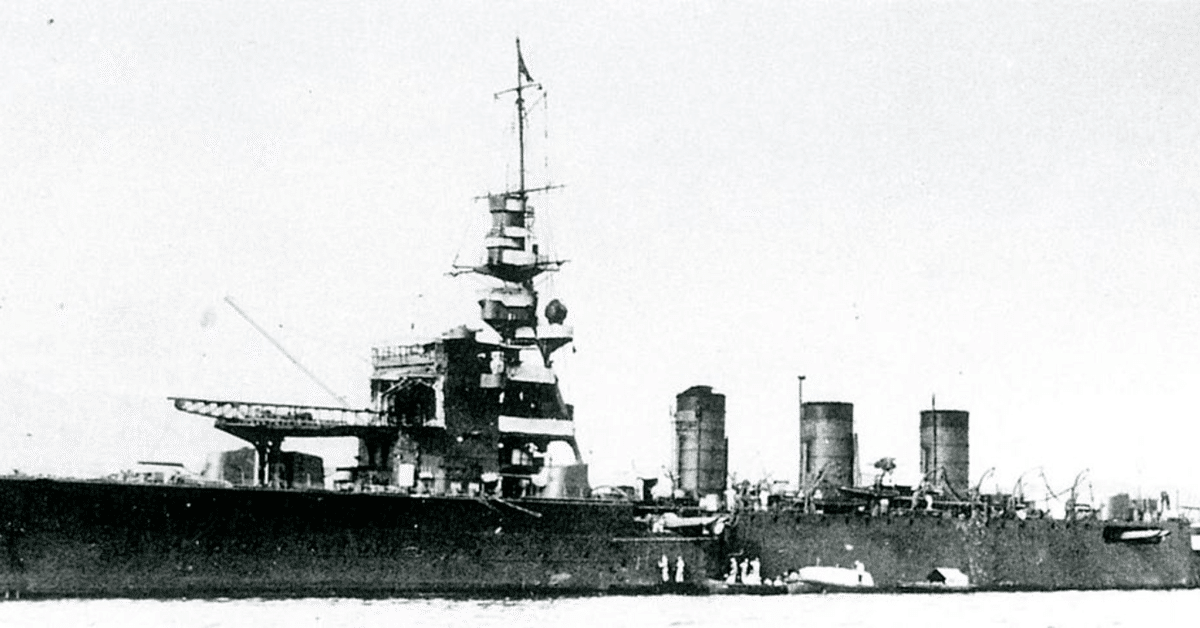

(カバー画像は及川が艦長をつとめた巡洋艦鬼怒)

附録(履歴)

明16(1883). 2. 8 生

明36(1903).12.14 海軍少尉候補生 厳島乗組

明37(1904). 1. 4 出雲乗組

明37(1904). 3. 5 千代田乗組

明37(1904). 9.10 海軍少尉

明38(1905). 8. 5 海軍中尉 第二十水雷艇隊附

明39(1906). 8. 7 姉川乗組

明39(1906).11.26 海軍水雷術練習所附

明41(1908). 1.15 香取分隊長心得

明41(1908). 9.25 海軍大尉 香取分隊長

明42(1909). 5.25 海軍大学校乙種学生

明42(1909).11.24 海軍水雷学校高等科学生

明43(1910). 5.23 三笠分隊長

明43(1910).12. 1 第十六艇隊艇長

明44(1911). 4.28 朝潮駆逐艦長

明44(1911).11. 1 朝潮駆逐艦長/朝霧駆逐艦長

明44(1911).12. 1 朝潮駆逐艦長

大元(1912).12. 1 夕霧駆逐艦長/海軍水雷学校教官

大 2(1913).12. 1 海軍大学校甲種学生

大 3(1914).12. 1 海軍少佐

大 4(1915).12.13 東宮武官

大 8(1919).12. 1 海軍中佐

大11(1922).12. 1 第十五駆逐隊司令/海軍水雷学校教官

大12(1923).12. 1 海軍大佐 鬼怒艦長

大13(1924). 1.10 多摩艦長

大13(1924).12. 1 海軍軍令部参謀(第一班第一課長)

大13(1924).12.11 海軍軍令部参謀(第一班第一課長)/参謀本部部員

大15(1926).12. 1 海軍兵学校教頭兼監事長

昭 3(1928).12.10 海軍少将 呉鎮守府参謀長

昭 5(1930). 6.18 海軍軍令部参謀(第一班長)

昭 7(1932).11.15 第一航空戦隊司令官

昭 8(1933).10. 3 海軍兵学校長

昭 8(1933).11.15 海軍中将

昭10(1935).11.15 軍令部出仕

昭10(1935).12. 2 第三艦隊司令長官

昭11(1936).12. 1 海軍航空本部長

昭13(1938). 4.25 支那方面艦隊司令長官/第三艦隊司令長官

昭14(1939).11.15 海軍大将 支那方面艦隊司令長官

昭15(1940). 5. 1 横須賀鎮守府司令長官/海軍将官会議議員

昭15(1940). 9. 5 免本職兼職 海軍大臣

昭16(1941).10.18 免海軍大臣 軍事参議官

昭17(1942).10.10 軍事参議官/海軍大学校長

昭18(1943).11.15 海上護衛司令長官/軍事参議官

昭19(1944). 8. 2 軍令部総長

昭20(1945). 5.29 軍事参議官

昭20(1945). 6. 1 軍事参議官/科学技術審議会委員長

昭20(1945). 9. 5 予備役被仰付

昭33(1958). 5. 9 死去