聯合艦隊司令長官伝 (19)山屋他人

歴代の聯合艦隊司令長官について書いていますが、前身の常備艦隊や聯合艦隊常設化以前の第一艦隊司令長官もとりあげます。今回は山屋他人です。

総説の記事と、前回の記事は以下になります。

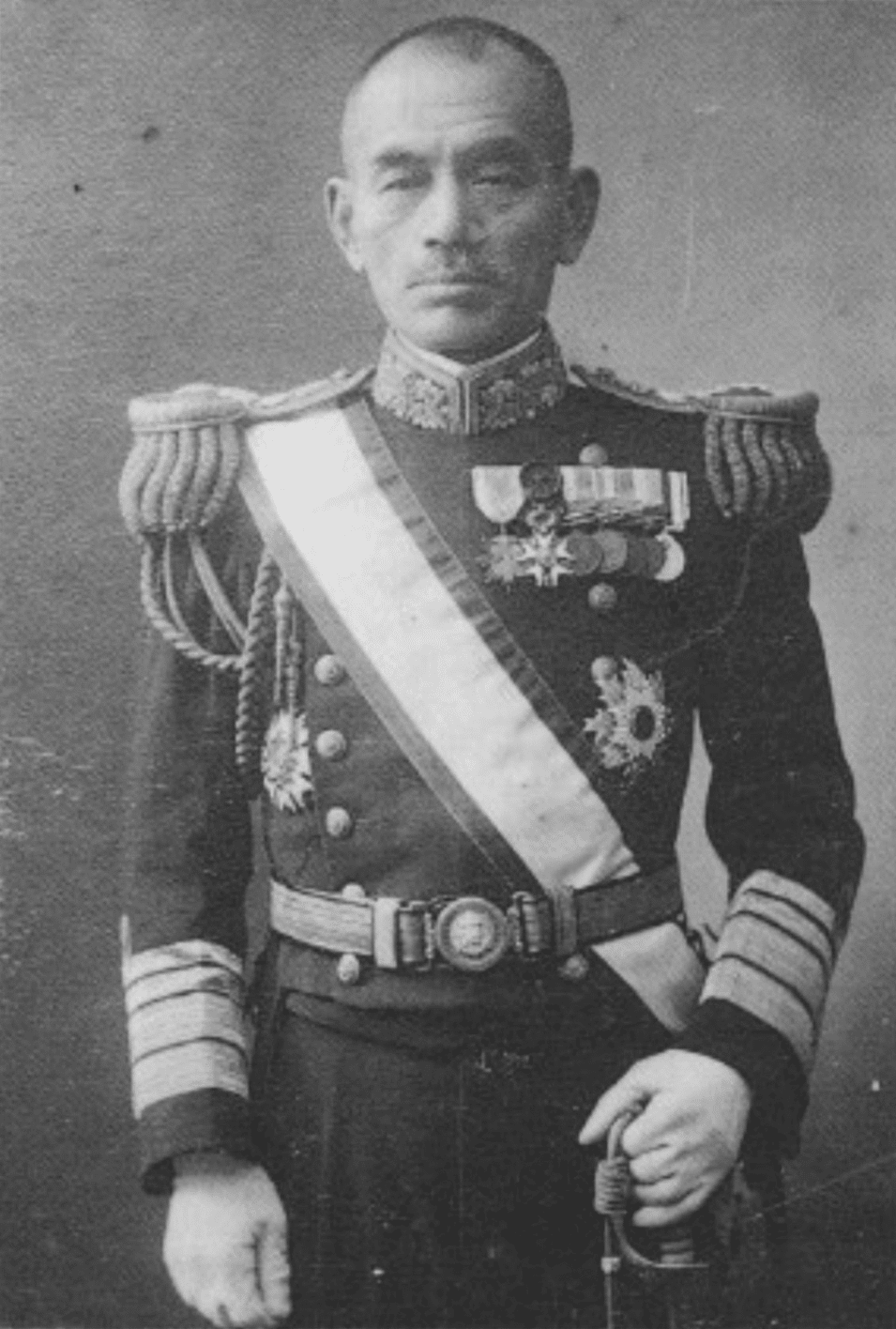

海軍大学校教官

山屋他人は慶応2(1866)年3月4日に盛岡南部藩士の家に生まれた。山屋が生まれたとき父は42歳の厄年で、この年に生まれた子供はいったん捨て子にして他人に拾ってもらわないと育たないという俗信があったが、面倒がった父は「最初から他人にしておけばいいだろう」と名付けたという。海軍兵学校に入校して海軍将校をめざし、明治19(1886)年の2月から11月にかけてコルベット筑波でフィジーなど南太平洋方面への遠洋航海をおこなった。帰国後の明治19(1886)年12月7日に海軍少尉候補生を命じられる。海軍兵学校第12期生19名中5位の卒業成績だった。首席は江頭安太郎である。装甲フリゲート扶桑に乗り組み、明治21(1888)年1月13日に海軍少尉に任官する。このあとは艦船勤務が続く。扶桑で分隊士をつとめたあと、巡洋艦浪速分隊士、砲艦筑紫分隊士、練習船石川分隊長、水雷術練習艦迅鯨乗組、扶桑分隊長を経て、三景艦の厳島を受領するためにフランスに派遣される。明治24(1891)年12月14日に海軍大尉(当時海軍中尉の階級はない)に進級し、分隊長として厳島を日本に届けた。コルベット大和の航海長を経て、海軍水雷術練習所の教官に補せられる。

日清戦争が勃発すると仮装巡洋艦西京丸の航海長にあてられる。西京丸は日本郵船の貨客船を徴用して簡単な武装を施したもので、軍艦と直接戦闘することは考えられていなかった。聯合艦隊が黄海を巡航するにあたり、樺山資紀海軍軍令部長が視察として随行することになり西京丸に乗船した。9月17日に清国艦隊と遭遇して黄海海戦が起こったが、このとき西京丸は戦闘に巻き込まれて敵の攻撃を受けて損傷をこうむった。乗船していた樺山軍令部長が戦場にとどまることを望んだためであったが、西京丸を守ろうとした砲艦赤城では艦長の坂元八郎太少佐が戦死した。結果として海戦は日本の優位で終わり、西京丸は樺山ともども帰還できた。威海衛が陥落して清国艦隊の驚異がほぼ払拭されたころ巡洋艦高千穂水雷長に移り、水雷術練習所教官を再度つとめて海軍大学校将校科学生を命じられる。のちの甲種学生に相当する。

在校中の明治30(1897)年12月1日に海軍少佐に進級し、海軍大学校将校科学生第2期生を優秀な成績で修了すると、海軍砲術練習所の学生と教官をあわせて1年経験したのち、海軍大学校に教官として戻る。明治32(1899)年9月29日に海軍中佐に進級した。このあと日露戦争がはじまるまで、佐世保海兵団の1年を除いて海軍大学校で対ロシア戦術の研究と教育にあたった。山屋の考案した「円戦術」は敵に対して火力を最大限に発揮する発想で、のちの「丁字戦法」の基礎になったといわれている。日露戦争前に常備艦隊参謀、戦艦初瀬副長を経て巡洋艦秋津洲艦長で日露戦争を迎える。

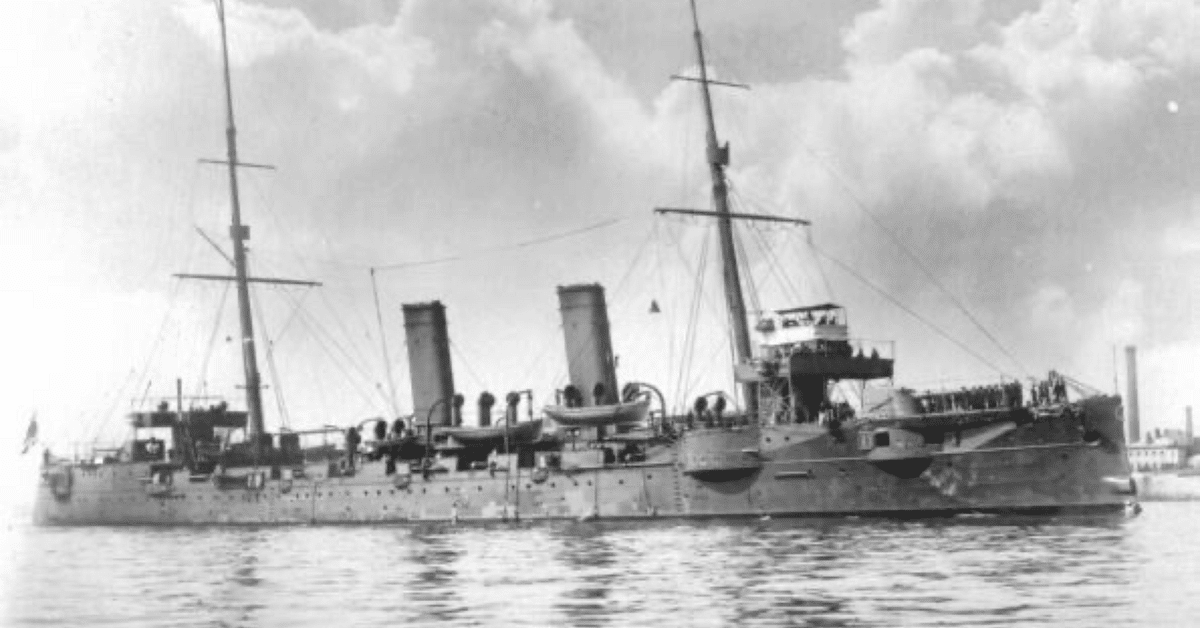

秋津洲は第三艦隊に所属して旅順の封鎖に従事し、ロシア艦隊が脱出を試みて発生した黄海海戦にも参加した。旅順が陥落した直後の明治38(1905)年1月12日に海軍大佐に進級して巡洋艦笠置艦長に補せられた。笠置は第一艦隊に所属し、日本海海戦では出羽重遠司令官の旗艦をつとめた。樺太攻略をめざして第四艦隊が編成されると参謀長に補せられる。直属の上官にあたる司令長官はひきつづき出羽中将だった。戦時体制が解かれて第四艦隊が廃止されると、出羽司令長官、山屋参謀長のペアはそのまま第二艦隊に移った。笠置の同型艦千歳艦長をつとめて、防御計画を担当する海軍軍令部第二班長に補せられる。

聯合艦隊司令長官

明治42(1909)年12月1日に海軍少将に進級し海軍教育本部第一部長兼第二部長に補せられた。第一部では将校教育を、第二部では術科教育を担当する。短期間舞鶴に移ったがふたたび東京に戻って海軍省人事局長に補せられた。大正2(1913)年12月1日に海軍中将に進級して馴染み深い海軍大学校に校長として赴任したが翌年には第一次世界大戦がはじまり、山屋はいったん第一艦隊司令官となったがまもなくドイツ領南洋諸島を担当する第一南遣枝隊が巡洋戦艦鞍馬などで編成され司令官に補せられる。西カロリン諸島を担当した第二南遣枝隊と分担して山屋の第一南遣枝隊は中部カロリン諸島のポナペ、ヤルート、トラックなどを占領した。12月8日にドイツ東洋戦隊がフォークランド海戦で全滅すると、警戒にあたっていた両枝隊はあとの警備を臨時南洋群島防備隊に引き継いで解散した。

帰国して第一艦隊司令官に復帰するが艦隊令の改定で職名が第三戦隊司令官に変わる。中将の山屋に戦隊司令官は役不足であり、いったん待命、海軍将官会議議員の閑職に置かれたが、海軍軍令部次長という要職に補せられる。このあと、第一次大戦が終わろうとする大正7(1918)年まで島村速雄部長とともに海軍軍令部を取り仕切ることになる。第二艦隊司令長官に親補され、大正8(1919)年11月25日に海軍大将に親任された。わずか1週間とはいえ第二艦隊司令長官在職中に海軍大将に進級するのは異例だ。実はこのころ、ポストに比べて現役の高級将官が余剰気味で異動の渋滞が起きていた。個別にみた場合に階級にみあった実績があることは確かで進級が不相応だとは必ずしも言えないのだが、処遇するのに適当なポストが不足していたのは否めない。この後から軍縮機運が強くなってポスト不足に拍車がかかり、結果として少し後の世代に皺寄せがいくことになる。

海軍大将に進級してからまもなく第一艦隊司令長官に横滑りし、教育年度半ばの5月には早くも聯合艦隊が臨時編成されて山屋が長官を兼ねたが、年度訓練が佳境に入る前の8月に1期後輩の栃内曽次郎にその座を譲った。年度途中に突然異動になった理由はよくわからない。先に説明したポストの渋滞を考慮したにしては、前任の山下源太郎も後任の栃内も2年間つとめていて辻褄があわない。次官だった栃内が大将に進級して処遇に困ったのだとするならば、やはりポストの渋滞に根本の原因があったことになる。山屋本人に問題があったわけではない証拠に、横須賀鎮守府司令長官に親補されている。

2年つとめて軍事参議官に移ったが半年も経たないうちに待命となり年度末(教育年度末ではなく会計年度末)の大正12(1923)年3月31日に予備役に編入されて現役を離れた。65歳の昭和6(1931)年3月4日に後備役に編入され、昭和11(1936)年3月4日に退役となる。

山屋他人は昭和15(1940)年9月10日死去。満74歳。海軍大将正三位勲一等功四級。

おわりに

山屋他人はまずなんといってもその珍しい名前が印象に残りますが、秋山真之の先輩筋にあたる戦術の大家としても有名です。個人的には阿川弘之の「米内光政」で紹介されているエピソードが好きで、古い海軍将校は粋だったんだなあと思わされました。ウィキペディアにも載っていますがなぜか山屋の名前は伏せられています。

次回は栃内曽次郎です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は山屋が艦長をつとめた巡洋艦千歳)

附録(履歴)

慶応 2(1866). 3. 4 生

明15(1882). 9. 8 海軍兵学校入校

明18(1885).10.24 筑波乗組

明19(1886).12. 7 海軍少尉候補生 扶桑乗組

明21(1888). 1.13 海軍少尉

明21(1888). 1.16 扶桑分隊士

明21(1888). 2. 2 浪速分隊士

明21(1888). 4. 9 筑紫分隊士

明22(1889). 5.15 石川分隊長心得

明22(1889). 9. 2 迅鯨乗組(水雷術練習)

明23(1890).11.26 扶桑分隊長心得

明24(1891). 4.13 厳島分隊士兼回航委員(仏国出張被仰付)

明24(1891).12.14 海軍大尉 厳島分隊長

明25(1892). 5.21 帰着

明26(1893). 2.14 大和航海長

明27(1894). 2.22 海軍水雷術練習所教官兼分隊長

明27(1894). 8.14 西京丸航海長

明28(1895). 2.20 高千穂水雷長

明28(1895). 7.29 高千穂水雷長兼分隊長

明28(1895). 9.28 海軍水雷術練習所教官兼分隊長

明29(1896). 4. 6 海軍大学校学生

明30(1897).12. 1 海軍少佐

明30(1897).12.15 海軍砲術練習所学生

明31(1898). 4. 5 海軍砲術練習所教官兼分隊長

明31(1898). 6. 9 海軍砲術練習所教官

明31(1898).12.19 海軍大学校教官

明32(1899). 6.17 海軍軍令部第二局局員/海軍大学校教官

明32(1899). 9.29 海軍中佐

明33(1900). 5.20 海軍大学校教官

明33(1900). 6.19 海軍大学校副官

明33(1900). 6.27 佐世保海兵団副長

明34(1901). 9. 1 海軍大学校教官兼副官

明35(1902). 7.17 常備艦隊参謀

明36(1903). 6.22 初瀬副長

明36(1903).10.12 秋津洲艦長

明38(1905). 1. 7 笠置艦長心得

明38(1905). 1.12 海軍大佐 笠置艦長

明38(1905). 6.14 第四艦隊参謀長

明38(1905).12.20 第二艦隊参謀長

明40(1907). 1.14 千歳艦長

明40(1907).12.27 海軍軍令部参謀(第二班長)/海軍大学校教官

明42(1909).12. 1 海軍少将 海軍教育本部第一部長兼第二部長

明44(1911). 9.25 海軍教育本部第一部長兼第二部長/海軍大学校長

明44(1911).12. 1 舞鶴予備艦隊司令官

明45(1912). 4.20 海軍省人事局長

大 2(1913).12. 1 海軍中将 海軍大学校長

大 3(1914). 8.18 第一艦隊司令官

大 3(1914). 9.14 第一南遣枝隊司令官

大 4(1915). 2. 1 第三戦隊司令官

大 4(1915). 8. 6 待命被仰付

大 4(1915). 9.25 海軍将官会議議員

大 4(1915).12.13 海軍軍令部次長/海軍将官会議議員

大 7(1918). 6.13 第二艦隊司令長官

大 8(1919).11.25 海軍大将

大 8(1919).12. 1 第一艦隊司令長官

大 9(1920). 5. 1 第一艦隊司令長官/聯合艦隊司令長官

大 9(1920). 8.24 横須賀鎮守府司令長官/海軍将官会議議員

大11(1922). 7.27 軍事参議官

大11(1922).12.10 待命被仰付

大12(1923). 3.31 予備役被仰付

昭 6(1931). 3. 4 後備役被仰付

昭11(1936). 3. 4 退役被仰付

昭15(1940). 9.10 死去