装甲巡洋艦の誕生と盛衰 - Armoured Cruiser, from rise to fall

装甲巡洋艦という艦種は個人的には格好もよく好きなのですが、短期間で姿を消してしまったということもありあまり注目されていません。しかし近代的な巡洋艦が成立するまでに重要な役割を果たしています。

初期の巡洋艦

巡洋艦 cruiser という言葉は帆船時代には特定の艦種をさすものではなく、遠隔地に単独で派遣されて周辺海域を「航海」しながら警備する任務をもつ軍艦を総称したもので、第一線を外れた戦列艦、フリゲート、スループなどがこうした任務にあてられていた。

巡洋艦にあたえられた役割は通商保護と通商破壊、要地の偵察と警備、主力艦同士の決戦に際しては機を見て敵主力へ襲撃をかけ、あるいはそうした襲撃を妨害する、などである。いずれも攻防のペアになっており、つまり巡洋艦の相手は巡洋艦となる。

1870年代ごろには木造帆走の戦列艦やフリゲートは鉄製で蒸気機関をそなえた軍艦で置き換えられるようになり、こうした艦種を巡洋艦と呼ぶようになる。任務が艦種に反映されるようになったことになる。この時期にはまだ帆走設備を残しており砲甲板に主砲を並べるなど旧態依然とした要素を残していた。そうした時代の巡洋艦には舷側に装甲を備えてのちに「装甲巡洋艦」と呼ばれるものもあらわれたが、ここでいう装甲巡洋艦とはべつものである。

エルジック・クルーザー

1880年、イギリスのアームストロング社にレンデル George Rendel (1833-1902) という気鋭の造船設計者が勤めていた。「レンデル・ガンボート」と呼ばれる特徴的な砲艦を設計し、自社で建造して中国などに輸出した。

続いてアームストロング社は輸出するための小型・高速・大火力・効果的な防御力を備えた巡洋艦の設計を図る。設計者はレンデルである。レンデルは「レンデル・ガンボート」の一艦であるチリ海軍向けアルトゥーロ・プラット Arturo Prat(のち日本海軍 筑紫)をベースに中型の巡洋艦に仕立て上げた。これがチリ海軍向けのエスメラルダ Esmeralda(のち日本海軍 和泉)である。

(もとチリ防護巡洋艦エスメラルダ)

エスメラルダは帆走を全廃し18ノットの高速、前後に25.4cm砲を1門ずつ搭載したが、なにより革新的だったのが装甲甲板の採用だった。船体中央部には水平の装甲甲板、それに繋いで舷側には傾斜した装甲甲板をもうけ機関などの重要部分を保護する。装甲甲板の水平部が海面上にあるのに対し、傾斜部の舷側に接する個所は海面下になる。舷側には石炭庫をおいて装甲代わりにする、というものである。こうした巡洋艦はアームストロング社のエルジック造船所で建造されたためエルジック・クルーザー Elswick Cruiser と呼ばれた。

赤色が装甲、灰色は石炭庫。

エルジック・クルーザーは日本、イタリア、中国、アルゼンチンなどに向けて建造された。アメリカはアームストロング社から設計を購入して自国内で建造した。しかし列強海軍で広く採用されたのはその装甲様式で、高速はともかく前後に搭載された大火力砲は速射砲に置き換えられていく。こうした装甲様式をもった巡洋艦を防護巡洋艦 protected cruiser と呼ぶようになる。

速射砲

1880年代半ば頃、速射砲 Quick-Firing gun (QF) と呼ばれる砲が小口径砲から普及し始めた。拳銃や小銃弾と同様に金属製の薬莢と砲弾を一体化した状態で装填する。発射すると薬莢内で爆発した装薬が薬莢を膨らませて砲尾に密着させガスの漏洩を防ぐ。温度がさがると薬莢は縮小して砲尾から簡単に排出できる。堅牢な砲尾栓をもうける必要がなくなり操作が簡便になった。一体化された砲弾と薬莢を人力で装填することを考えると大口径砲での採用は難しかったが中小口径砲にはひろく採用され、1分あたりの発射回数は5倍になったと言われる。

もうひとつ攻撃力の強化につながったのは炸裂砲弾の採用である。高性能火薬 high explosive (HE) を弾体内に充填し命中とともに信管で起爆させる。さらに弾殻の材質も改良され、頑丈でありながら爆発で適当に破壊されて弾片が飛び散り被害を大きく広げる。速射砲と高性能火薬を充填した新型砲弾の組み合わせで防護巡洋艦が舷側防御としていた石炭庫では防ぎきれなくなることが想定されるようになった。

舷側装甲の追加

1880年代の末、フランス海軍は防護巡洋艦に舷側装甲をあわせ装備する新しいタイプの巡洋艦を構想し建造にとりかかる。通商破壊を目的とし、保護にあたる敵巡洋艦を攻撃力と防御力で凌駕しようとした。これが世界で最初に考えられた近代的な装甲巡洋艦 armoured cruiser デュピュイ・ド・ローム Dupuy de Lôme である。

赤色が装甲、灰色は石炭庫。

しかしデュピュイ・ド・ロームは装甲板の調達に手間取り、完全に就役するのは1895年にずれ込んでしまう。おまけに予定されていた速度が達成できず、舷側装甲とは直接関係ないところで失敗作扱いされてしまう。すでに建造が開始されていた後続艦も就役にこぎつけたが、フランスでの装甲巡洋艦の建造はしばらく途絶えることになる。

大型巡洋艦の登場

フランスでデュピュイ・ド・ロームが計画されていた頃、イギリスではかつてレンデルとともにアームストロング社に勤めていたホワイト William White (1845-1913) が海軍本部 Admiralty に移って新しい巡洋艦の設計を行なっていた。当時ホワイトが脅威としていたのは軍艦ではなく、大型で速力も大きく航続力も長い客船だった。機関の発達により最高速度が18ノットを超えるような軍艦に遜色ない性能をもつ客船が続々と就役しつつあった。問題なのはこうした客船はこれも普及しつつあった速射砲を搭載することで強力な仮装巡洋艦 armed merchant cruiser (AMC) に簡単に改造することができることである。こうした仮装巡洋艦は通商破壊には最適と考えられた。

ホワイトが提案した巡洋艦はなにより高速と大航続力を重視していた。ボイラーやエンジンといった機関部に十分なスペースを与え、大容量の石炭庫を確保した結果、それまでの巡洋艦の倍に近いサイズになった。ボイラーでの燃焼に強制通風という新技術を導入して22ノットを狙ったが僅かに届かなかった。次のタイプでは逆にサイズを少し小さくすることで速力の向上を見ることができたためまとまった数を整備した。

注目すべきはこうした大型巡洋艦の防御要領は防護巡洋艦のそれを踏襲しており、つまり防護巡洋艦に分類されるということである。これまでの比較的軽量軽快な防護巡洋艦とは次元の異なるサイズだった(イギリス海軍では一等巡洋艦としている)。ホワイトはもともとアームストロング社でレンデルとともにエルジック・クルーザーの設計に携わっていた。防護巡洋艦の防御力に自信をもっていたのだろうか。あるいは想定された相手が商船改造の仮装巡洋艦なのでこれでも充分と考えたのかもしれない。

しかしこれだけ飛び抜けたサイズの巡洋艦が現れればそれに対抗しようとする動きが出てくるのは当然のことだ。そしてこれだけ船体サイズに余裕があれば舷側装甲を施すこともできるだろうと考えるのも自然なことである。そうした試みはまずロシアやイタリアで始められた。

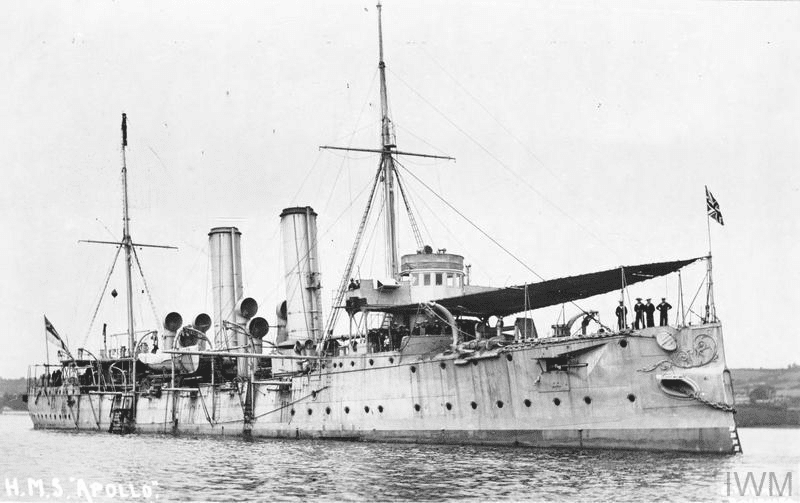

一方でイギリスでは大型巡洋艦と並行して数をそろえるため小型で軽防御、安価な二等巡洋艦を多数整備している。これらは大型巡洋艦の半分から3分の1程度のサイズで、速力もそこそこ、防御要領は防護巡洋艦と同様である。エルジック・クルーザーと比べると凌波性向上のため前部の乾舷を高め、武装として速射砲を全面的に搭載するとともに魚雷も装備した。これがのちの近代的軽巡洋艦の母体になる。

実戦

1894年日清戦争が始まった。日本海軍も清国海軍もエルジック・クルーザーを含む防護巡洋艦を採用している。両国の艦隊が鴨緑江河口沖の黄海で遭遇したとき、日本艦隊は低速の本隊と、高速で速射砲を搭載した防護巡洋艦を主体とする遊撃隊にわかれてそれぞれ単縦陣を編成した。一方の清国海軍は、重装甲で大火力の装甲艦と高速の防護巡洋艦を均等に分配した左右両翼を編成してそれぞれ横陣隊形をとらせた。

清国艦隊は低速な日本艦隊本隊に肉迫して大きな損害を与えたが、高速な巡洋艦で揃えた日本の遊撃隊は自由に運動して適宜有利な位置から速射砲で砲撃を加えた。装甲艦の装甲を貫通することはできなかったが防護巡洋艦に対しては非装甲部を破壊して浸水を起こさせ沈没に追い込んだ。装甲甲板は確かに機関部などを防御できたが、それだけでは艦を生き残らせることはできないことが明らかになった。

黄海海戦ははじめて防護巡洋艦同士が直接対戦した貴重な戦訓となり各国で注目される。まず、1866年のリッサ沖海戦で有効とされた横隊戦術は完全にとどめをさされた。横陣での隊形の維持は特に旋回時に難しい。発揮できるのは前方火力だけで側面や後部の武装は遊兵となってしまう。優速な敵艦に対しては衝撃戦術も難しい。清国艦隊では低速な装甲艦と高速な巡洋艦を組み合わせたため巡洋艦の長所を殺してしまった。

軍艦の設計という面では高速と速射砲が注目された。速射砲によって非装甲部は簡単に破壊されてしまうことが明らかになった一方で、装甲自体は充分有効だったと判断された。この時期、単なる鉄板であった装甲が表面硬化された鋼板へと進化していく過渡期にあり、より軽量で効果的な装甲要領が模索された。

舷側装甲の復活

日清戦争直後にホワイトがフランスとイタリアの造船所を視察している。当時イタリアでは装甲巡洋艦を建造していた。ホワイトはこれに強い印象を持ったらしい。黄海海戦の戦訓とも相まって、帰国したホワイトは大型巡洋艦に舷側装甲を施すことにする。これ以降建造されたイギリスの大型巡洋艦は装甲巡洋艦となる。既述の通り装甲板は進化しており装甲範囲を拡大したとしても重量増加を抑えることができた。さらに機関関係の技術も進歩しており(特に水管缶の実用化)、より小さいスペースで効率よく大出力が発揮できるようになってくる。その一方で小型の防護巡洋艦も並行して整備を続けていた。

日本海軍もイギリスにならって大型の装甲巡洋艦と、小型軽快な防護巡洋艦を並行して整備している。のちの日露戦争では装甲巡洋艦は一括して戦隊を組ませ主力部隊の一角を構成したのに対し、防護巡洋艦は分散して各戦隊に配備されてその耳目となって働くという役割分担がなされた。

フランス海軍では防護巡洋艦の新規建造が絶え、装甲巡洋艦に全面的に切り替わった。これ以降第一次大戦まで中小型巡洋艦は登場しない。これは巡洋艦の役割を通商破壊とみなしていたものによると考えられる。大型で航続力が長く長期間の単独行動が可能で、強力で重防御の装甲巡洋艦はこうした任務に適していたが量産には向かない。少数の強力な装甲巡洋艦をもってイギリスの通商路に脅威を加えようとしたのだろう。

ロシアも同じ傾向が見られる。ロシアでは大型の装甲巡洋艦と中型の防護巡洋艦を組み合わせて整備したがいずれも通商破壊を念頭にしていたといわれる。財源の問題と、利権をもつ領域が英仏のように世界中に広がってはおらず限られていたということがあるだろう。

ドイツでは大型の装甲巡洋艦と中型の巡洋艦を組み合わせて整備しておりイギリスにならったものといえる。特筆すべきは中型巡洋艦のほうで高速、優れた航洋性、多数の速射砲、適当な防御をバランスよく組み合わせた、軽巡洋艦の直接の祖先といわれるものとなった。

ふたたび実戦

1904年に始まった日露戦争では、日本海軍は6隻の戦艦と6隻の装甲巡洋艦でそれぞれ戦隊を編成しあわせて連合艦隊主力を構成した。旅順にある戦艦を主体とするロシア艦隊は連合艦隊に封鎖され思うように行動できなかったがウラジオストックの巡洋艦を主体とする部隊は封鎖しきれず日本近海に出没して通商破壊戦を展開した。連合艦隊は装甲巡洋艦戦隊に追及させるがなかなか捕捉できない。

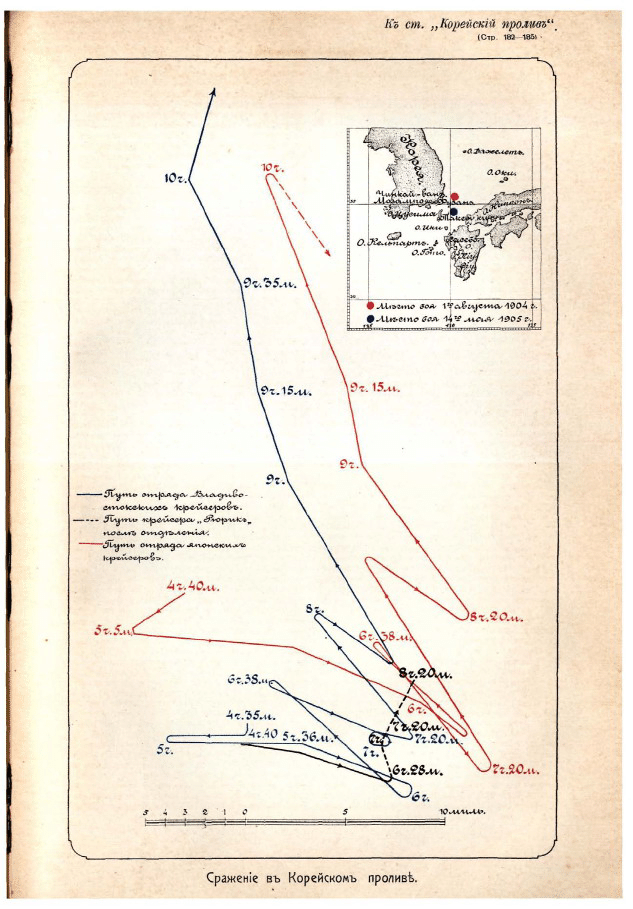

開戦半年後、旅順のロシア艦隊はウラジオストックへの脱出を試みる。待ち受けた連合艦隊は決戦をもとめまず旅順への帰路を塞ごうとしたがかえって逸走を許すこととなり長時間の追跡をへてどうにかロシア艦隊を旅順に追い返した(黄海海戦)。ウラジオストックの巡洋艦部隊はその支援のため対馬海峡を目指して出撃する。本来、自由に有利な戦場を選んで相手の弱点をつく通商破壊を任務としていた巡洋艦部隊に時期と場所を限定しての出撃を余儀なくさせた結果、日本の装甲巡洋艦部隊に迎撃を許すことになる(蔚山海戦)。この海戦で優勢な日本側はロシア巡洋艦部隊に徹底的な損害は与えられなかった。しかしこれ以降ウラジオストックの巡洋艦艦隊の行動はほぼ絶え、戦略的には勝利した。

残された旅順艦隊は要塞の陥落で無力化され、日本海海戦ではバルチック艦隊が撃滅されて周辺海域での日本の海上優位が確定した。

巡洋戦艦へ、そして

イギリス海軍は日露戦争を研究して革新的な弩級艦ドレッドノート HMS Dreadnought の建造にとりかかったというのはよく言われていることだ。しかし彼らがもっとも注目したのは完全試合に終わった日本海海戦よりもむしろ不得要領に終始した黄海海戦と蔚山海戦だったらしい。両海戦でまずいえるのは日本艦隊の決定力不足である。いずれもロシア艦隊に決定的な打撃を与えることができず結果的に大半の逃走を許した。日本海海戦とは対照的である。また最初の接触から長時間の追跡を余儀なくされたことも共通している。日清戦争の黄海海戦でも敵より優速であることの重要さは認識されていたが改めて再認識することとなった。

連合艦隊は装甲巡洋艦を主力部隊、戦艦の補助部隊として運用した。それならば装甲巡洋艦と戦艦を区別する必要性は薄くなる。装甲巡洋艦の速力と戦艦の防御力を兼ね備えた上でさらに攻撃力を強化したのが弩級戦艦だった。一方でもともと巡洋艦が任務としていた通商保護や通商破壊については誰が担うことになるのか。それも日露戦争の戦訓のひとつだった。装甲巡洋艦は通商破壊に用いるには贅沢品になってしまった。機関や装甲、兵装の発達によってそれほど大型でもない安価で大量生産がきく軽巡洋艦でも充分にそうした任務が果たせるようになっていた。

ホワイトが大型化をめざした巡洋艦は、その後継者であるワッツ Philip Watts (1846-1926) によって主力艦に吸収されて消滅への道をたどる。ひとたびは装甲巡洋艦の後継者とされた巡洋戦艦も所詮は妥協の産物であり戦艦との差異は走攻防のどこに重点をおくかの違いでしかない。技術の進歩により戦艦と巡洋戦艦の違いは埋められ、いずれ一本化の道をたどるのは必然だった。ホワイトが当初めざしていた通商保護のための大型化がまったく異なる結果をもたらしたのは皮肉だが、それも後世からみた後知恵に過ぎない。

第一次大戦では装甲巡洋艦は巡洋戦艦に敵わないことが実戦で証明されたが、その巡洋戦艦もジュトランド海戦で弱点を露呈してしまった。この海戦に攻撃力と防御力と速力を併せ持つクイーン・エリザベス級戦艦が参加していたのは象徴的だ。

おわりに

冒頭で述べたようにもともと装甲巡洋艦は好きなのですが、ウィキペディアで装甲巡洋艦の記述を読んでいて違和感を感じました。「防護巡洋艦は装甲巡洋艦にとってかわられた」という趣旨が書かれていたのです。日露戦争時の日本では装甲巡洋艦と防護巡洋艦は役割を分担しながら並行して整備されており、装甲巡洋艦が防護巡洋艦の直接の後継という認識がなかったからです。

そこから派生して、なら後の軽巡洋艦はどういう経緯で成立してきたのかという疑問がわきました。装甲巡洋艦が巡洋戦艦に置き換えられたのは周知のことですが、その祖先が防護巡洋艦だとするとその系列は主力艦に流れ込んで消えてしまったわけで、軽巡洋艦の祖先が防護巡洋艦だと漠然と考えていた自分の認識が危うくなったのです。

このあたりの系譜関係を一度見直してみなければなるまいと調べ始めたのは少し前のことですがこれが大変だったのです。戦艦についてはイギリスを主に追いかけて必要に応じて他国も参照すればすんだのですが、巡洋艦に関してはイギリスだけを見ても一本道ではなく複線的な発展をしていたのに加え、列強でもそれぞれ独自の発展をしながら互いに影響しあっていて話があちこちに飛んでなかなか整理が難しくなっています。特に難しかったのは外形的な変化は確実にわかっても、なぜそうしたのかという背景の理解でした。自分の推測も多分に含まれていることをご容赦ください。

参考文献になります。

なお画像はウィキペディアより引用しました。

ではもし機会がありましたらまた次にお会いしましょう。

(カバー画像はドイツ装甲巡洋艦ブリュッヒャー)