海軍皇族軍人伝

戦前、成年皇族は基本的に陸海軍で現役武官として勤務することとされていました。海軍で勤務した皇族をとりあげます。

はじめに

明治天皇は、皇族男子は陸海軍において現役武官として勤務すること、ただしすでに年長のものは免除するという御沙汰を下し、それにともないほとんどの皇族は陸海軍将校として勤務することになる。これは明治43(1910)年の皇族身位令で明文化される。

明治天皇、大正天皇には成長した男兄弟はなく、直宮は昭和天皇の弟(高松宮、秩父宮、三笠宮)だけしか存在しない。世襲宮家としていわゆる四親王家が江戸時代までに成立した。室町時代成立の伏見宮、戦国時代成立の桂宮、江戸時代初期成立の有栖川宮、中期成立の閑院宮である。現在の皇室は閑院宮家の流れになる。桂宮家は明治初期に断絶、閑院宮家も江戸末期に男系が絶え明治に入って伏見宮家から養子が入った。明治時代にも存続していたのは伏見宮家と有栖川宮家だけだが大正時代に有栖川宮家も断絶し、伏見宮系列だけが残った。

伏見宮家は明治維新の時期からでもすでに400年の歴史があり通常の感覚では親類とはみなせないが、邦家親王は多数の子女を儲け、さらにその一人である久邇宮朝彦王も多くの子女をもち、終戦後に皇籍から離脱した皇族男子は例外なく邦家親王の子孫にあたる。

戊辰戦争当時成人していた皇族は総督に起用された有栖川宮熾仁親王をはじめそのまま陸軍に勤務した例が多い。海軍に勤務した皇族は明治の半ば頃はまだ若く、権威という点では陸軍の皇族軍人に太刀打ちできなかった。

華頂宮博経親王

博経親王は嘉永4(1851)年3月18日に伏見宮邦家親王の11男として京都に生まれた。孝明天皇の猶子(擬似的な養子)となり親王の身分を得た。出家して僧侶となったが維新後還俗して華頂宮の称号を賜る。新政府に出仕したが明治天皇の思し召しで海軍将校をめざしアメリカの海軍兵学校、いわゆるアナポリスに留学する。しかし体調を崩して帰国、療養につとめたが甲斐なく明治9(1976)年5月24日に薨去した。享年26、満25歳。薨去の直前に海軍少将に任じられる。皇族としてはじめての海軍将校、海軍将官だが名目的である。

有栖川宮威仁親王

威仁親王は文久2(1862)年1月13日に有栖川宮幟仁親王の5男として誕生した。元帥海軍大将に至り、大正2(1913)年7月10日に薨去。享年52、満51歳。

詳細は別記事を参照されたい。

東伏見宮依仁親王

依仁親王は慶応3(1867)年9月19日に伏見宮邦家親王の16男として誕生した。元帥海軍大将に至り、大正11(1922)年6月27日に薨去。享年56、満54歳。

詳細は別記事を参照されたい。

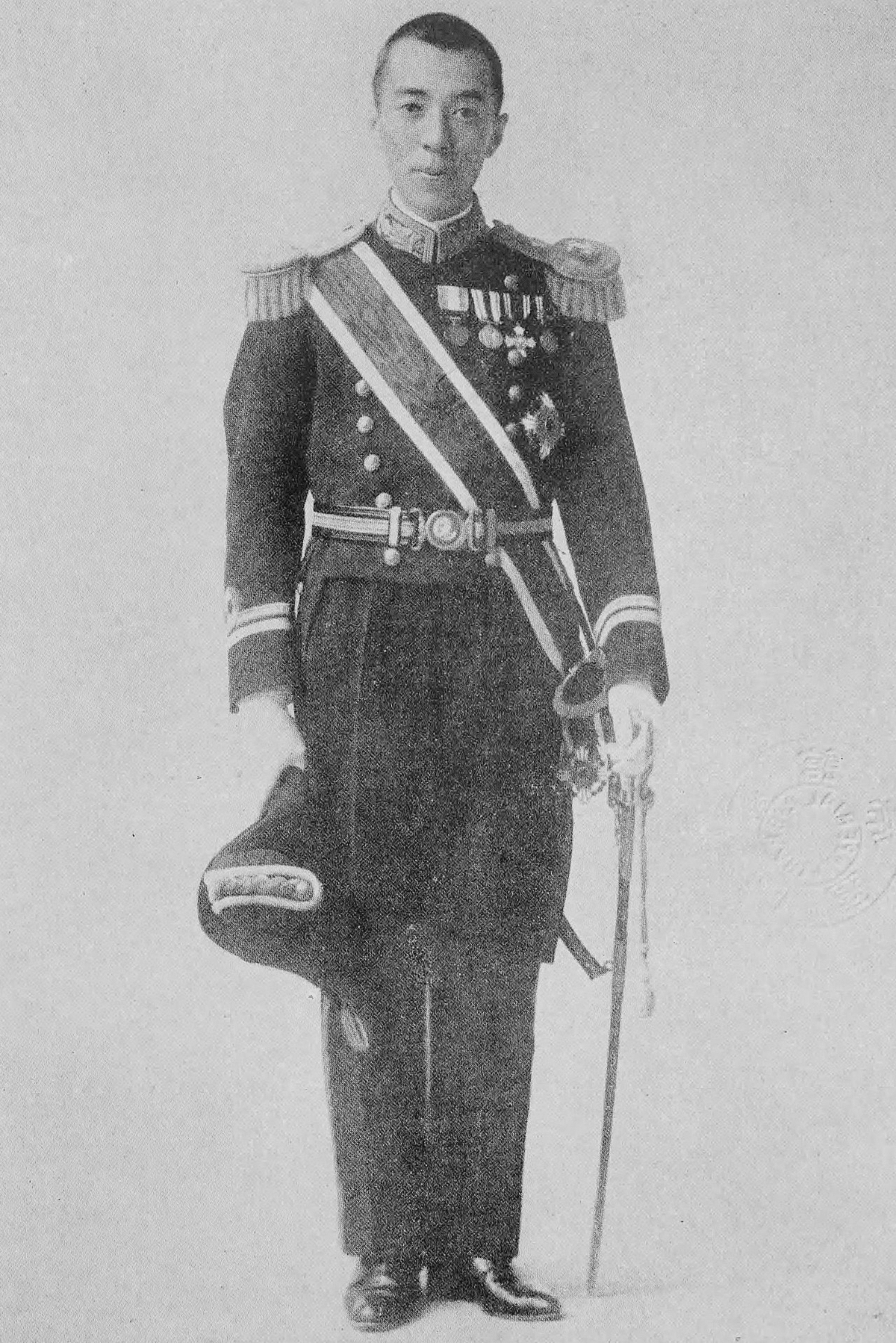

山階宮菊麿王

菊麿王は明治6(1873)年7月3日に山階宮晃親王の長男として生まれた。伏見宮邦家親王の孫にあたる。実家である山階宮はすでに叔父の定麿王(のち依仁親王)が継承することが決まっていたために、大叔父(邦家親王弟)である梨本宮守脩親王の養子となり明治14(1881)年には梨本宮を継いだ。しかし定麿王は兄である小松宮を継ぐことになり、菊麿王は山階宮に復帰する。叔父で定麿王の弟の守正王が梨本宮を継承した。実子が他家に出て養子が家を継ぐという不自然さを解消するという意図もあっただろう。こうした継承は明治以前はしばしば見られたが、やがて皇族の養子は禁止されるようになる。

従兄弟にあたる華頂宮博恭王(のち伏見宮)とともに海軍への出仕を予定して海軍兵学校に入校する。しかしそれも2年ほどでともにドイツに留学してドイツ海軍兵学校に入校する。ドイツ滞在のまま海軍少尉に任官し、帰国後は軍務のかたわら気象学に関心をもち観測所を設立した。日清、日露戦争に従軍しそれぞれ金鵄勲章を得ている。

海軍中佐で海軍大学校選科学生在校中に病を得て明治41(1908)年5月2日に薨去。享年36、満34歳。海軍大佐大勲位功四級。

伏見宮博恭王

博恭王は明治8(1875)年10月16日に伏見宮貞愛親王の長男として誕生した。元帥海軍大将に至り、昭和21(1946)年8月16日に薨去。享年72、満70歳。

詳細は別記事を参照されたい。

有栖川宮栽仁王

裁仁王は明治20(1887)年9月22日に有栖川宮威仁親王の長男として生まれた。伯父にあたる熾仁親王が亡くなって父威仁親王が有栖川宮を継ぐと有栖川宮の唯一の跡継ぎとなる。父と同じ海軍士官をめざして海軍兵学校に入校し第36期生として一号生徒(最上級生)在校中にチフスに感染し、明治41(1908)年4月7日に江田島で薨去。享年22、満20歳。海軍少尉に特殊任用される。海軍少尉大勲位。

栽仁王の死により有栖川宮の後継者はいなくなり、威仁親王が亡くなると男系は絶えた。

北白川宮輝久王

輝久王は明治21(1888)年8月12日に北白川宮能久親王の四男に生まれる。海軍兵学校に第37期生として入校し井上成美や小沢治三郎の同期生となる。庶子であり海軍兵学校を卒業して任官したあとの明治43(1910)年に臣籍に降下して華族に列し侯爵を授けられ、小松の姓を賜った。臣籍降下の早い例のひとつである。叔父にあたる小松宮彰仁親王が継嗣なく亡くなり小松宮が絶えたためその祭祀を引き継いだ。

侯爵小松輝久は海軍中将にいたり、太平洋戦争中に艦隊司令長官などをつとめた。海軍兵学校長のとき学校で火災を出してその責任をとって予備役に編入される。昭和45(1970)年11月5日に死去。享年83、満82歳。海軍中将従二位勲一等侯爵。

北白川宮正雄

正雄は明治23(1890)年7月16日に生まれる。母は北白川宮能久親王の妾だったが認知されず、能久親王が日清戦争後の台湾平定戦で戦病死したあとに認知を申し出て認められ、上野の姓を賜って華族に列せられ伯爵を授けられた。

伯爵上野正雄は海軍兵学校に入校し第40期生として卒業する。累進して海軍少将にいたるが太平洋戦争中に予備役となる。昭和40(1965)年2月16日に死去。享年76、満74歳。海軍少将従三位勲四等伯爵。

伏見宮博義王

博義王は明治30(1897)年12月8日に華頂宮博恭王の長男として誕生した。まもなく父が実家である伏見宮の嫡子となったため伏見宮に移る。父と同じ海軍士官をめざして海軍兵学校に入校し第45期生として卒業。皇族は砲術畑に進むことが多いが博義王は水雷畑に進み、駆逐艦勤務が多い。わずかな学生課程を除いてほぼ一貫して艦隊勤務を続け、官庁勤務はおろか参謀勤務も経験していないのには、「船乗り」を自認する父博恭王の意向があったという。しかし喘息の持病がある博義王にはかなり重荷だったようだ。

日中戦争では駆逐隊司令として出征し、揚子江で行動中に陸上から攻撃を受けて負傷した。高松宮は「皇族が負傷したのはよかった」と評している。帰国して海軍大学校教官をつとめているうちに喘息が悪化し発作を起こして昭和13(1938)年10月19日に薨去。享年42、満40歳。海軍大佐大勲位。

父博恭王に先立ったため伏見宮は継承しておらず、父と区別する場合は「伏見若宮」などと呼ばれた。子息博明王がのちに伏見宮を継ぐ。

山階宮武彦王

武彦王は明治31(1898)年2月13日に山階宮菊麿王の長男として誕生した。菊麿王は早く亡くなり、山階宮を若くして継承した。亡父と同じ海軍将校をめざして海軍兵学校に入校し、第46期生として卒業した。横須賀航空隊で操縦をならい「空の宮様」として知られたが、中尉の時代に関東大震災で鎌倉の別邸が倒壊し、滞在していた懐妊中の妃佐紀子女王(賀陽宮出身)が下敷きになって亡くなるという悲劇に見舞われる。このショックはその後も後を引き、周りが勧める再婚話も全て断った。

少佐で予備役になったあとは自邸に引きこもってほとんど外出することもなかったという。後継者がないため山階宮の断絶は確実だったが終戦により皇籍を離脱し山階武彦と名乗る。病状は本復には向かわず昭和62(1987)年8月10日に死去。享年90、満89歳。海軍少佐勲一等。

華頂宮博忠王

博忠王は明治35(1902)年1月26日に華頂宮博恭王の次男として生まれた。2歳のときに父が実家である伏見宮の後継者として復帰したため博忠王は華頂宮に残って宮家を継承することになった。父や兄博義王と同じく海軍将校たるべく海軍兵学校に入校し第49期生として卒業する。海軍少尉として巡洋艦五十鈴で勤務中に発病、流行性脳髄膜炎で大正13(1924)年3月24日に薨去。享年23、満22歳。海軍中尉大勲位。

華頂宮は断絶し、その祭祀はすぐ下の弟にあたる侯爵華頂博信が継承した。

久邇宮朝融王

朝融王は明治34(1901)年2月2日に久邇宮邦彦王の長男として誕生した。海軍兵学校第49期生、海軍中将に至り、戦後皇籍を離脱した。

詳細は別記事を参照されたい。

高松宮宣仁親王

宣仁親王は明治38(1905)年1月3日に皇太子嘉仁親王(のち大正天皇)の三男として誕生した。海軍兵学校第52期生、海軍大佐に至り、昭和62(1987)年2月3日に薨去。享年83、満82歳。

詳細は別記事を参照されたい。

伏見宮博信王

博信王は明治38(1905)年5月22日に伏見宮博恭王の三男として誕生した。父は前年に華頂宮から実家である伏見宮に復帰していた。長兄は伏見宮の後継者、次兄は華頂宮を継いでおり、三男の博信王はやがて臣籍に降下することになる。父や二人の兄と同じく海軍兵学校に進んで第53期生として卒業した。大正15(1926)年に臣籍降下を允許され、華頂の姓を賜り華族に列せられて侯爵を授けられた。次兄博忠王が2年前に亡くなって華頂宮が絶えていたため、華頂宮の祭祀を継承することになる。

侯爵華頂博信は水雷畑に進んだが海軍大学校甲種学生を卒業して太平洋戦争中は軍令部などで勤務した。終戦直後に海軍大佐に進級して予備役となる。昭和45(1970)年10月23日に死去。享年66、満65歳。海軍大佐従三位勲一等侯爵。

山階宮萩麿王

萩麿王は明治39(1906)年4月21日に山階宮菊麿王の四男として誕生した。わずか二歳で父を喪う。父や長兄武彦王と同じく海軍将校をめざして海軍兵学校に入校し第54期生として卒業する。関東大震災で武彦王は精神を病んでいたが、予定通り臣籍に降下して鹿島の姓を賜り華族に列せられて伯爵を授けられた。ジュトランド海戦に強い関心をもち研究の上著書を発表したが体調を崩して中尉で待命となる。

伯爵鹿島萩麿は昭和7(1932)年8月26日に死去。享年27、満26歳。海軍大尉正四位勲一等伯爵。

伏見宮博英王

博英王は大正元(1912)年10月4日に伏見宮博恭王の四男として誕生した。博恭王の男子四人はいずれも海軍兵学校に進む。第62期生として卒業し、伏見の家名を賜り華族に列せられて伯爵を授けられた。

伯爵伏見博英は海軍大尉に累進したが第三聯合通信隊で勤務中の昭和18(1943)年8月21日にセレベス島上空で乗機を撃墜されて戦死した。享年32、満30歳。海軍少佐従四位勳一等伯爵。

朝香宮正彦王

正彦王は大正3(1914)年1月5日に朝香宮鳩彦王の次男として誕生した。博英王と同期の第62期生として海軍兵学校を卒業する。音羽の家名を賜り華族に列せられ侯爵を授けられる。

侯爵音羽正彦は海軍大尉としてウェーク島で勤務していたが米軍の来襲する恐れがあるとしてマーシャル群島の第六根拠地隊に転属されていた。ところが司令部が置かれたクウェゼリンに米軍が来襲し所在部隊は玉砕してしまう。音羽は昭和19(1944)年2月6日付で戦死とされる。享年31、満30歳。海軍少佐従四位勳一等侯爵。

久邇宮家彦王

家彦王は大正9(1920)年3月17日に久邇宮多嘉王の次男として誕生した。多嘉王は久邇宮家の分家にあたるが宮号は与えられないまま本家とは別に生計を営み神宮祭主をつとめていた。家彦王は軍学校には進まず東京帝国大学の理学部に進学したが太平洋戦争で繰り上げ卒業となり、見習尉官を経て海軍技術中尉に任用される。大学卒業者は中尉に任用すると規定されていた。見習尉官のあいだに宇治の家名を賜り華族に列せられて伯爵を授けられた。

伯爵宇治家彦は海軍技術大尉で終戦を迎え、戦後は爵位を失って平成20(2008)年10月24日に死去。享年89、満88歳。海軍技術大尉従四位勳一等伯爵。

久邇宮徳彦王

徳彦王は大正11(1922)年11月19日に久邇宮多嘉王の三男として誕生した。家彦王のすぐ下の弟にあたる。海軍兵学校第71期生として卒業したときには太平洋戦争が始まっていた。最初の配属は聯合艦隊の旗艦武蔵だった。龍田の家名を賜り華族に列せられて伯爵を授けられた。

伯爵龍田徳彦はポツダム進級で海軍大尉となり、平成19(2007)年2月7日に死去。享年86、満84歳。海軍大尉従四位勳一等伯爵。

賀陽宮治憲王

治憲王は大正15(1926)年7月3日に賀陽宮恒憲王の次男として誕生した。昭和18(1943)年に第75期生として海軍兵学校に入校、終戦により繰り上げ卒業とされて海軍少尉候補生を命じられたがそのまま復員した。臣籍降下が予定されていたが実現せず、戦後は皇籍を離脱して賀陽治憲を名乗った。平成23(2011)年6月5日に死去。享年86、満84歳。

久邇宮邦昭王

邦昭王は昭和4(1929)年3月25日に久邇宮朝融王の長男として誕生した。上皇陛下の従兄弟にあたる。父と同じく海軍兵学校に入校し第77期生として海軍生徒となるが半年で兵学校が閉鎖され退校となる。戦後は皇籍を離脱し久邇邦昭を名乗っている。

参考:皇族出身の陸軍軍人

陸軍大将 有栖川宮熾仁親王 (1835-1895) 有栖川宮幟仁親王長男

元帥陸軍大将 小松宮彰仁親王 (1846-1903) 伏見宮邦家親王七男

陸軍大将 北白川宮能久親王 (1847-1895戦病死) 伏見宮邦家親王八男

元帥陸軍大将 伏見宮貞愛親王 (1858-1923) 伏見宮邦家親王13男

元帥陸軍大将 閑院宮載仁親王 (1865-1945) 伏見宮邦家親王15男

元帥陸軍大将 久邇宮邦彦王 (1873-1929, 陸士7) 久邇宮朝彦親王三男

元帥陸軍大将 梨本宮守正王 (1874-1951, 陸士7) 久邇宮朝彦親王四男

陸軍少将 竹田宮恒久王 (1882-1919, 陸士15) 北白川宮能久親王長男

陸軍砲兵大佐 北白川宮成久王 (1887-1923, 陸士20) 北白川宮能久親王三男

陸軍大将 朝香宮鳩彦王 (1887-1981, 陸士20) 久邇宮朝彦親王八男

陸軍大将 東久邇宮稔彦王 (1887-1990, 陸士20) 久邇宮朝彦親王九男

陸軍中将 李王垠 (1897-1970, 陸士29) 李太王徳寿宮次男

陸軍中将 賀陽宮恒憲王 (1900-1978, 陸士32) 賀陽宮邦憲王長男

陸軍中尉 侯爵 山階芳麿 (1900-1989, 陸士33) 山階宮菊麿王次男

陸軍歩兵大尉 侯爵 久邇邦久 (1902-1935, 陸士35) 久邇宮邦彦王次男

陸軍少将 秩父宮雍仁親王 (1902-1953, 陸士34) 大正天皇次男

陸軍少将 閑院宮春仁王 (1902-1988, 陸士36) 閑院宮載仁親王次男(嫡子)

陸軍中佐 伯爵 葛城茂麿 (1908-1947, 陸士41) 山階宮菊麿王五男

陸軍中佐 竹田宮恒徳王 (1909-1992, 陸士42) 竹田宮恒久王長男

陸軍中佐 李鍵公 (1909-1990, 陸士42) 李堈公長男

陸軍砲兵大尉 北白川宮永久王 (1910-1940殉職, 陸士43) 北白川宮成久王長男

陸軍中佐 朝香宮孚彦王 (1912-1994, 陸士45) 朝香宮鳩彦王長男

陸軍大佐 李鍝公 (1912-1945戦死, 陸士45) 李堈公次男・李埈公嗣子

陸軍少佐 三笠宮崇仁親王 (1915-2016, 陸士48) 大正天皇四男

陸軍少佐 東久邇宮盛厚王 (1916-1969, 陸士49) 東久邇宮稔彦王長男

陸軍少佐 侯爵 粟田彰常 (1920-2006, 陸士54) 東久邇宮稔彦王三男

陸軍大尉 賀陽宮邦寿王 (1922-1986, 陸士55) 賀陽宮恒憲王長男

陸軍士官候補生 東久邇宮俊彦王 (1929-2015, 陸士61) 東久邇宮稔彦王四男

おわりに

皇族、あるいは皇族出身の華族の海軍軍人は多分これで全部で抜けはないと思います。成年皇族はよほどの事情がないかぎり陸海軍で勤務することとなり、明治中期以降は陸軍士官学校や海軍兵学校のいずれかに入校して陸海軍将校に任官するのが通例でした。臣籍降下が予定されていた場合は例外とされていましたが実際には家彦王くらいがあてはまるだけで、その場合でも軍学校に進学し任官後に臣籍に降下するのが例になりました。

皇族出身の軍人というのは権威になる一方で上官にしてみれば使いづらく、軍人としての階級と皇族としての地位のあいだにけじめをつけるのはなかなか難しかったようです。

数だけを比べると海軍の皇族軍人は陸軍の半分くらいでバランスとしては妥当なのですが、初期に年長の軍人が少なかったこと、多くが早く亡くなったことなどから、皇族の権威の「活用」という点では陸軍に遅れをとった面があります。伏見宮の影響力が目立ちますが、例えばほぼ同年代の菊麿王が長生きしていたらあれだけの勢威を保てたかわかりません。

付録の履歴についてお断り。調査に努めましたが万全にはほど遠く抜けが目立ちます。完璧を待っていてはいつまでも公開できないので見切り発車で公開することにしました。おいおい追記するつもりです。

次回は有栖川宮威仁親王です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は皇族旗。皇族旗は皇族の資格で乗艦する場合のみ掲揚し、海軍軍人として乗艦する場合は掲揚しない)

付録(履歴)

華頂宮博経親王

嘉永 4(1851). 3.18 誕生

明 3(1870). 6. 米国留学

明 5(1872). 8. 病気帰国

明 9(1876). 5.13 海軍少将

明 9(1876). 5.24 薨去

山階宮菊麿王

明 6(1873). 7. 3 伏見宮 降誕

明 7(1874). 4.22 梨本宮継嗣

明14(1881).10.20 梨本宮継承

明18(1885). 3.20 山階宮復帰

明25(1892). 4.18 海軍少尉候補生 独逸国留学

明26(1893). 4.27 海軍少尉 独逸国留学被仰付

明28(1895).11.20 功五級金鵄勲章

海軍大尉

千代田分隊長

5.14 厳島分隊長

明30(1897). 9.14 松島分隊長

明31(1898). 2.17 山階宮継承

明33(1900). 6. 7 海軍軍令部第一局局員

明34(1901). 6.10 磐手分隊長

明35(1902). 7. 8 八雲分隊長

明35(1902).10. 6 海軍少佐

明38(1905). 1.12 海軍中佐

海軍軍令部参謀

明39(1906). 4. 1 功四級金鵄勲章

明40(1907). 2.15 常磐副長

八雲副長

明41(1908). 1.11 海軍大学校選科学生

明41(1908). 5. 2 海軍大佐 薨去

有栖川宮栽仁王

明20(1887). 9.22 誕生

明41(1908). 4. 7 海軍少尉 薨去

小松宮輝久王

明21(1888). 8.12 誕生

明42(1909).11.19 海軍少尉候補生 阿蘇乗組

明43(1910). 7.20 臣籍降下 小松侯爵 薩摩乗組

明43(1910).12.15 海軍少尉

明44(1911). 8. 4 海軍砲術学校普通科学生

明44(1911).12.20 海軍水雷学校普通科学生

明45(1912). 4.24 河内乗組

大元(1912).12. 1 海軍中尉

大 2(1913). 8.11 貴族院議員

大 2(1913). 9.20 宗谷乗組

大 3(1914). 5.27 鞍馬乗組

大 3(1914).12. 1 横須賀鎮守府附

大 4(1915).12.13 海軍大尉 海軍大学校乙種学生

大 5(1916). 6. 1 海軍砲術学校高等科学生

大 5(1916).12. 1 金剛分隊長

大 6(1917). 9.11 夕暮乗組

大 6(1917).12. 1 浦風乗組

大 7(1918). 6.19 山城分隊長

大 7(1918).12.23 横須賀鎮守府附

大 8(1919).12. 1 海軍大学校甲種学生

大10(1921).12. 1 海軍少佐

大11(1922).12. 1 第二水雷戦隊参謀

大12(1923).11.10 海軍軍令部参謀/海軍大学校教官

大13(1924).12.16 横須賀鎮守府附

大14(1925). 1.12 英国私費留学

大14(1925).12. 1 海軍中佐

昭 2(1927). 2.19 帰朝

昭 2(1927). 4. 1 帆風駆逐艦長

昭 2(1927).12. 1 海軍軍令部参謀/海軍大学校教官

昭 3(1928).12.10 五十鈴副長

昭 4(1929).11.15 長門副長

昭 5(1930).12. 1 海軍大佐 厳島艦長

昭 6(1931).11.14 迅鯨艦長

昭 7(1932).12. 1 木曾艦長

昭 8(1933).11.15 軍令部出仕

昭 9(1934).11.15 那智艦長

昭10(1935).12. 2 海軍大学校教官

昭11(1936).12. 1 海軍少将 第一潜水戦隊司令官

昭12(1937).12. 1 海軍潜水学校長

昭13(1938).11.15 海軍大学校教頭

昭15(1940).11.15 海軍中将 旅順要港部司令官

昭16(1941). 7. 5 第一遣支艦隊司令長官

昭17(1942). 2.14 軍令部出仕

昭17(1942). 3.16 第六艦隊司令長官

昭18(1943). 6.21 佐世保鎮守府司令長官

昭19(1944).11. 4 海軍兵学校長

昭20(1945). 1.15 軍令部出仕

昭20(1945). 5.15 待命被仰付

昭20(1945). 5.21 予備役被仰付

昭45(1970).11. 5 死去

北白川宮正雄

明23(1890). 7.16 誕生

明30(1897). 7. 1 伯爵(上野正雄)

明45(1912). 7.17 海軍少尉候補生 宗谷乗組

大 2(1913). 5. 1 摂津乗組

大 2(1913).12. 1 海軍少尉 金剛乗組

大 3(1914). 5.27 第一艦隊附

大 3(1914). 8.15 金剛乗組

大 3(1914).12. 1 海軍水雷学校普通科学生

大 4(1915). 5.26 海軍砲術学校普通科学生

大 5(1916). 8. 1 桐乗組

大 6(1917). 1.10 海軍水雷学校附

大 6(1917).12. 1 山城乗組

大 7(1918). 1.17 榛名乗組

大 7(1918).12. 1 海軍水雷学校高等科学生

大 8(1919).12. 1 海軍大尉 扶桑分隊長

大 9(1920). 7. 1 梨乗組

大 9(1920).12. 1 龍田分隊長

大10(1921).11. 1 浦風水雷長兼分隊長/海軍水雷学校教官

大11(1922). 7.20 汐風水雷長兼分隊長

大12(1923). 3.20 海軍大学校選科学生

大14(1925). 4. 1 阿蘇分隊長

大14(1925).12. 1 海軍少佐 迅鯨水雷長兼分隊長

大15(1926).12. 1 五十鈴水雷長兼分隊長

昭 3(1928).12.10 古鷹水雷長兼分隊長

昭 4(1929).11.15 灘風駆逐艦長

昭 4(1929).11.30 灘風駆逐艦長/夕風駆逐艦長

昭 5(1930).11.15 灘風駆逐艦長

昭 6(1931).12. 1 榛名水雷長兼分隊長

昭 7(1932).12. 1 海軍中佐 鳴戸副長

昭 8(1933).11.15 多摩副長

昭 9(1934).11.15 木曾副長

昭10(1935).11.15 対馬艦長

昭12(1937). 7. 1 第4駆逐隊司令

昭12(1937).12. 1 嵯峨艦長

昭13(1938).11.15 海軍大佐

昭13(1938).12.15 北上艦長

昭15(1940).11.15 鎮海要港部軍需部長

昭16(1941). 4. 1 鎮海海軍軍需部長

昭18(1943). 3.20 横須賀鎮守府附

昭18(1943). 4. 1 第九特別根拠地隊附

昭18(1943). 4.12 第十一潜水艦基地隊司令

昭18(1943). 8. 1 第十一潜水艦基地隊司令/第九警備隊司令

昭18(1943).10.10 横須賀鎮守府附

昭18(1943).11. 1 海軍少将

昭18(1943).11.15 軍令部出仕

昭18(1943).12.15 待命被仰付

昭18(1943).12.20 予備役被仰付

昭40(1965). 2.16 死去

伏見宮博義王

明30(1897).12. 8 誕生

大 6(1917).11.24 海軍少尉候補生 磐手乗組

大 7(1918). 2.25 扶桑乗組

大 7(1918). 8. 1 海軍少尉

大 7(1918).12. 1 海軍水雷学校普通科学生

大 8(1919). 5.23 海軍砲術学校普通科学生

大 8(1919).12. 1 金剛乗組

大 9(1920). 2.10 日向乗組

大 9(1920).12. 1 海軍中尉 霧島乗組

大10(1921). 8. 6 呉鎮守府附

大11(1922). 9. 8 比叡分隊長心得

大12(1923).12. 1 海軍大尉 海軍水雷学校高等科学生

大13(1924).12. 1 島風水雷長兼分隊長

大14(1925). 4.20 沼風水雷長兼分隊長

大15(1926). 1.15 出雲水雷長

昭 2(1927). 5.20 那珂水雷長兼分隊長

昭 2(1927). 9. 3 第五戦隊司令部附

昭 2(1927).10. 1 那珂水雷長兼分隊長

昭 2(1927).12. 1 海軍大学校選科学生

昭 3(1928).11. 3 大勲位菊花大綬章

昭 3(1928).12.10 海軍少佐 樺駆逐艦長

昭 4(1929).11.30 蓬駆逐艦長

昭 5(1930).12. 1 神風駆逐艦長

昭 7(1932). 5. 2 沖風駆逐艦長

昭 7(1932).12. 1 天霧駆逐艦長

昭 8(1933).10.10 海軍大学校選科学生

昭 8(1933).11.15 海軍中佐

昭 9(1934).11. 6 那珂副長

昭10(1935).11.15 厳島艦長

昭11(1936).12. 1 第三駆逐隊司令

昭12(1937). 9.25 負傷

昭12(1937).11.15 第六駆逐隊司令

昭13(1938). 4.20 海軍大学校教官

昭13(1938).10.19 海軍大佐 薨去

山階宮武彦王

明31(1898). 2.13 誕生

大 7(1918).11.21 海軍少尉候補生

大 8(1919). 8. 1 海軍少尉

大 8(1919). 8.26 霧島乗組

大 8(1919).12. 1 海軍水雷学校普通科学生

大 9(1920). 5.31 海軍砲術学校普通科学生

大 9(1920).12. 1 横須賀海軍航空隊航空術学生

大10(1921). 7. 横須賀海軍航空隊附

大10(1921).12. 1 海軍中尉

大13(1924). 4. 5 日向分隊長心得

大13(1924). 9. 休職被仰付

大13(1924).11. 1 横須賀海軍航空隊附

大13(1924).12. 1 海軍大尉

大14(1925). 5. 1 軍令部出仕兼参謀

昭 4(1929).11.30 海軍少佐 待命被仰付

昭 5(1930).12. 1 休職被仰付

昭 7(1932).11.30 予備役被仰付

昭22(1947).10.14 皇籍離脱

昭62(1987). 8.10 死去

華頂宮博忠王

明35(1902). 1.26 誕生

明37(1904). 1.15 華頂宮継承

大10(1921). 7.16 海軍少尉候補生 八雲乗組

大11(1922). 4. 8 陸奥乗組

大11(1922). 5.25 海軍少尉

大12(1923). 3.30 海軍砲術学校普通科学生

大12(1923). 7.12 海軍水雷学校普通科学生

大12(1923).12. 1 五十鈴乗組

大13(1924). 3. 7 佐世保鎮守府附

大13(1924). 3.19 海軍中尉

大13(1924). 3.24 薨去

伏見宮博信王

明38(1905). 5.22 誕生

大14(1925). 7.14 海軍少尉候補生 磐手乗組

大15(1926).12. 1 海軍少尉 山城乗組

大15(1926).12. 7 臣籍降下 華頂侯爵

昭 3(1928).12.10 海軍中尉

昭 6(1931).12. 1 海軍大尉

昭 7(1932).12. 愛宕分隊長

昭 8(1933).11. 曙水雷長

昭 9(1934).11. 漣水雷長

昭10(1935). 2. 軍令部部員(一部一課)

昭10(1935). 5.22 貴族院議員

昭10(1935).10. 海軍大学校甲種学生

昭12(1937). 7. 鬼怒水雷長

昭12(1937).12. 海軍少佐

昭13(1938).12. 軍令部出仕(三部)

昭14(1939).10. 海軍大学校教官

昭15(1940).11. 1 軍令部部員(一部)

昭17(1942). 9. 1 海軍大学校教官

昭17(1942).11. 1 海軍中佐

昭19(1944). 7. 1 海軍対潜学校教官兼研究部部員

昭20(1945). 7.15 海軍水雷学校教官

昭20(1945). 9. 5 海軍大佐

昭20(1945).11. 予備役被仰付

昭45(1970).10.23 死去

山階宮萩麿王

明39(1906). 4.21 誕生

大15(1926). 3.27 海軍少尉候補生 八雲乗組

昭 2(1927).10. 1 海軍少尉

昭 2(1927).10.30 術科講習員

昭 3(1928). 6. 1 横須賀鎮守府附

榛名乗組

昭 3(1928). 7.20 臣籍降下 鹿島伯爵

昭 3(1928).12.10 横須賀鎮守府附

昭 4(1929).12. 1 海軍中尉

昭 6(1931).12. 1 横須賀海軍航空隊附

昭 7(1932).3.15 待命被仰付

昭 7(1932). 8.26 死去

伏見宮博英王

大元(1912).10.4 誕生

昭 9(1934).11.17 海軍少尉候補生 浅間乗組

昭10(1935). 7.25 愛宕乗組

昭10(1935).10.10 術科講習員

昭11(1936). 4. 1 臣籍降下 伏見伯爵 羽黒乗組

昭14(1939).11. 1 海軍大尉

昭18(1943). 8.21 海軍少佐 戦死

朝香宮正彦王

大 3(1914). 1. 5 誕生

昭 9(1934).11.17 海軍少尉候補生 八雲乗組

昭10(1935). 7.25 榛名乗組

昭10(1935).10.10 術科講習員

昭11(1936).4. 1 臣籍降下 音羽侯爵 山城乗組

昭14(1939).11. 1 海軍大尉

昭19(1944). 2. 6 海軍少佐 戦死

久邇宮家彦王

大 9(1920). 3.17 誕生

昭15(1940).10.19 勲一等旭日桐花大綬章

昭17(1942). 9.30 海軍造兵見習尉官 青島方面特別根拠地隊附

昭17(1942).10. 5 臣籍降下 宇治伯爵

昭17(1942).11. 1 海軍技術見習尉官

昭18(1943). 1.15 海軍技術中尉 呉鎮守府附

平20(2008).10.24 死去

久邇宮徳彦王

大11(1922).11.19 誕生

昭14(1939).12. 1 海軍兵学校入校

昭17(1942).11.14 海軍少尉候補生 武蔵乗組

昭18(1943). 1.15 大和乗組

昭18(1943). 4. 2 勲一等旭日桐花大綬章

昭18(1943). 6. 1 海軍少尉

昭18(1943). 6. 7 臣籍降下 龍田伯爵

平19(2007). 2. 7 死去

賀陽宮治憲王

大15(1926). 7. 3 誕生

昭18(1943).12. 1 海軍兵学校入校

昭20(1945).10. 1 海軍少尉候補生

昭22(1947).10.14 皇籍離脱

平23(2011). 6. 5 死去

久邇宮邦昭王

昭 4(1929). 3.25 誕生

昭20(1945). 4.20 海軍兵学校入校

昭20(1945).10. 1 退校

昭22(1947).10.14 皇籍離脱