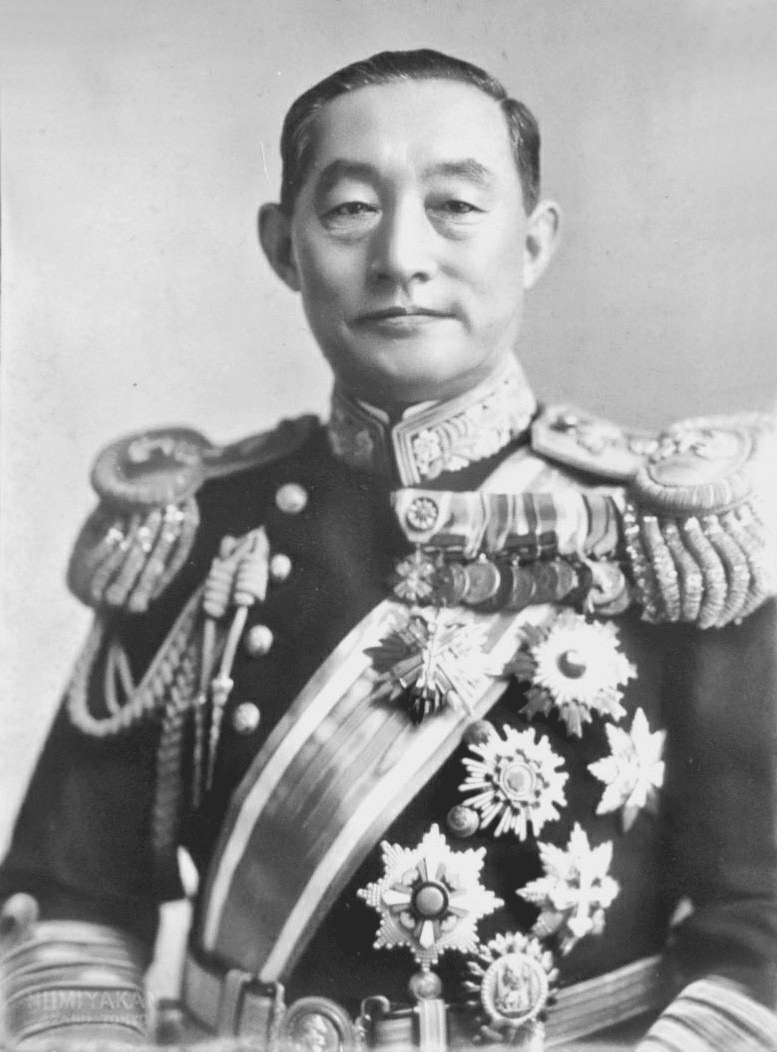

海軍大臣伝 (14)米内光政

歴代の海軍大臣について書いています。今回は米内光政です。

前回の記事は以下になります。

佐官まで

米内光政は明治13(1880)年3月2日、岩手県盛岡市で旧南部藩士の家に生まれた。明治31(1898)年12月に海軍兵学校に入校、明治34(1901)年12月14日に卒業して海軍少尉候補生を命じられた。卒業成績は第29期生125名中68位と平均以下だった。コルベット金剛に乗り組み、比叡とともにまず国内巡航ののち明治35(1902)年2月19日に横須賀から遠洋航海に出航、マニラ、シドニー、メルボルン、ニュージーランド、フィジーを経て釜山、函館に寄港して8月25日に横須賀に帰着した。

帰国後、装甲巡洋艦常磐に配属され、明治36(1903)年1月23日に海軍少尉に任官した。舞鶴水雷団第一水雷艇隊(第二十水雷艇隊に改称)、さらに竹敷要港部第十六艇隊に配属されて水雷艇での勤務が続いた。日露戦争が始まると第十六艇隊は第三艦隊に編入される。戦争中の明治37(1904)年7月13日に海軍中尉に進級、旅順開城後の異動で駆逐艦電(第一艦隊第二駆逐隊)乗組に転じ、日本海海戦に参加した。

その後装甲巡洋艦磐手分隊長に移って凱旋観艦式に参列した。砲術練習所学生を経て巡洋艦新高分隊長に補せられる。明治39(1906)年9月28日に海軍大尉に進級した。日露戦争では水雷艇や駆逐艦に乗り組んだが、この頃から砲術を専門にし始める。新高砲術長、海軍砲術学校教官、戦艦敷島分隊長、戦艦薩摩分隊長、巡洋艦利根砲術長を経てふたたび海軍砲術学校教官。大正元(1912)年12月1日に海軍少佐に進級するのと同時に海軍大学校甲種学生を命じられる(第12期生)。

海軍大学校は出たものの、相変わらず目立たない存在だった米内が与えられた配置は旅順要港部参謀だった。さらにロシア駐在を命じられ、第一次大戦中のロシア首都サンクトペテルブルクに赴く。滞在中の大正5(1916)年12月1日に海軍中佐に進級する。米内はロシア語がかなり堪能だったといわれる。ラスプーチンが殺害されるなど混乱するロシア首都で帰国命令を受け取ったのは二月革命の直前だった。帰国後は佐世保鎮守府参謀、海軍軍令部参謀、練習艦富士副長兼教官などを経て、大正9(1920)年には再度ヨーロッパ出張を命じられる。革命後の内乱で入国できないロシア情勢を見守るために隣国のポーランドに滞在した。同年12月1日に海軍大佐に進級した。

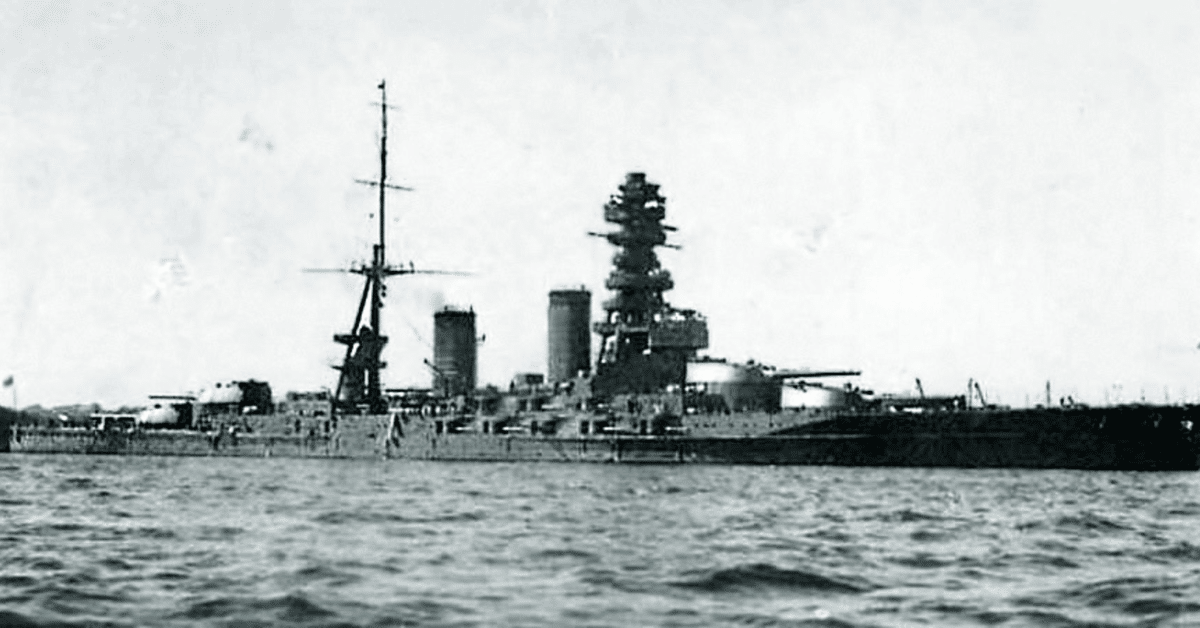

帰国後は装甲巡洋艦春日艦長に補せられ、ついで巡洋艦磐手艦長として東南アジア・オーストラリア方面に遠洋航海に従事した。訪問先の小学校でスピーチを頼まれ「皆さんに会えて嬉しいです」の一言で演台をおりてしまったエピソードはこのときのことである。さらに戦艦扶桑艦長、戦艦陸奥艦長に補せられた。陸奥は大正14(1925)年度の聯合艦隊旗艦をつとめ、岡田啓介司令長官が座乗していた。旗艦艦長を任せられるのは評価の証だが「見栄えがいいだけの儀式用の艦長さ」という悪口もあったという。米内は容姿端麗で知られていた。

聯合艦隊司令長官

大正14(1925)年12月1日に海軍少将に進級、第二艦隊参謀長に補せられた。司令長官は谷口尚真中将だった。谷口長官は国際協調主義の良識派として知られていたが生真面目で細かいことにうるさく、部下は窮屈な思いをしていた。部下を代表して参謀長の米内がある日「河の水、魚棲むほどの清さかな」と色紙に書いて谷口長官に献上した。あまりに水が綺麗すぎるとかえって魚もすめない、つまり少しは気を緩めるところがないと部下がついていけない、という意味をこめたものだが谷口長官は「ありがとう」とだけ言って受け取った。のち谷口が呉鎮守府司令長官のとき、米内の同期生で人事局長の藤田尚徳が連絡のため訪れたことがあった。谷口が「君のクラスでは誰が一番有望かね」と尋ね、藤田が「それは米内です。あれは大物になります」と答えると谷口は「僕もそう思う。だが米内君は面倒臭がりで、それがちょっと度を過ぎていないか」と返したという。

1年で東京に戻り情報担当の海軍軍令部第三班長を2年間つとめた。昭和3(1928)年12月10日に第一遣外艦隊司令官として中国で勤務する。当時は国民党の北伐が終わったあとで政情は比較的安定していた。昭和5(1930)年12月1日に海軍中将に進級したが、新たな補職は朝鮮半島南部の鎮海要港部司令官だった。この時期に米内は読書三昧だったとのちに回想している。本人はこの頃から引退を覚悟していたらしい。しかし昭和7(1932)年には中国大陸の第三艦隊司令長官(第一遣外艦隊を改編)に転じ、昭和8(1933)年11月15日には佐世保鎮守府司令長官と、東京には縁がないものの仕事はほぼ途切れることなく与えられて現役にとどまった。佐世保時代には佐世保警備戦隊に所属する新鋭水雷艇友鶴が訓練中に転覆して多くの犠牲者を出した。転覆の原因は過剰な武装による復原性能不足とされ、すべての艦艇の設計を見直すことになった。いわゆる友鶴事件である。

昭和9(1934)年11月15日には第二艦隊司令長官として重巡洋艦鳥海に将旗を掲げた。聯合艦隊司令長官は同期生の高橋三吉だった。1年後の昭和10(1935)年12月2日、定期異動で横須賀鎮守府司令長官に親補される。東京近郊での勤務は7年ぶりになる。横須賀鎮守府は東京を警備区域に含む。昭和11(1936)年2月26日に一部の陸軍部隊が首相官邸などを襲撃し霞ヶ関一帯を占拠すると、海軍側で第一義的に対応にあたるのは横須賀鎮守府の役割だった。鎮守府参謀長の井上成美少将は第一報を聞くとただちに巡洋艦那珂の派遣を命じ、さらに海軍省を警備するための陸戦隊の派遣などを手配した。米内は九時頃になって「俺もそろそろ顔を出したほうがいいかい?」といいながら現れたそうだが、反乱部隊の行動を認めないという点でははっきりしていた。同期生の高橋司令長官が率いる聯合艦隊は東京湾で臨戦態勢をとった。

米内や井上の行動がどれくらい鎮圧に貢献したかはなんとも言えない。しかしその行動は少なくとも海軍部内では高く評価された。この年度末、昭和11(1936)年12月1日の定期異動で米内は高橋のあとをついで聯合艦隊司令長官に親補される。

海軍大臣

昭和12(1937)年のはじめ、議会でいわゆる「割腹問答」が起きる。議会と陸軍が衝突し、板挟みになった内閣は総辞職した。補充計画の遅れを恐れた海軍大臣の永野修身は仲介に動いたが徒労に終わり、かえって自分の留任の目を潰してしまった。永野が後任に考えていたのは藤田尚徳だったといわれているが、軍務局第一課長の保科善四郎大佐と次官の山本が米内を推した。米内本人は長官着任からわずか2ヶ月ということもあって乗り気ではなかったようだが、結局引き受けた。2月2日、林銑十郎内閣が発足して米内は海軍大臣に親任された。同期生の高橋が「君はせっかく僕のあとに聯合艦隊長官になったのに、大臣になんかなってしまって気の毒だ」と労うと米内は「そう言ってくれるのは君だけだ。みな大臣は偉いと思って祝いを言うが、軍属だよ」と答えた。

大臣親任後の4月1日に海軍大将に親任されたが、陸軍出身の林首相は「祭政一致」という時代錯誤なスローガンを掲げて批判を浴びるなど前途多難な走り出しだった。昭和12(1937)年度予算が議会を通過すると林首相は突然衆議院を解散する。必要性のない解散に批判が高まり、総選挙の結果は与党が大敗して林内閣はほとんど何もしないまま退陣した。後継首相は貴族院議長の近衛文麿となり、米内海軍大臣は留任した。

近衛内閣が発足してまもなく、日中戦争が始まった。当初不拡大を方針としていた近衛内閣だったが、上海で特別陸戦隊の大山勇夫海軍大尉が殺害されたことをきっかけに戦闘が始まると米内海軍大臣は断固たる処置を主張して、戦線が華中に広がる結果を招いた。上海での戦闘は陣地戦になって多くの犠牲を出し、あとに引けなくなった日本軍は泥沼の長期戦に引きずりこまれていった。10月20日には支那方面艦隊が編成され、11月20日には大本営が設置される。なお10月20日の人事にともない軍務局長の豊田副武中将が戦地に転出し、井上成美が後任となる。のちに海軍左派トリオと呼ばれる米内大臣、山本次官、井上軍務局長の体制ができあがった。

昭和12(1937)年末から翌年にかけておこなわれたトラウトマン工作について対米・対ソ戦備に集中したい統帥部(参謀本部・軍令部)は交渉を強く望んだが、米内海軍大臣や内閣首脳は「見込みなし」として打ち切りを主張した。結局、米内らの主張が採用されて近衛首相の「以後国民政府を対手にせず」との声明につながり、蒋介石を徹底抗戦に追いやることになる。これについては表面上勝っている日本が交渉に応ずると弱みを見せることになり、為替相場や株価の暴落を招きかねないという経済界からの要請があったともいう。以後、日本軍は一部を除いて攻勢作戦を控えて現地に樹立した傀儡政権を押し立て、治安維持に注力することになる。

中国の早期打倒も、交渉による講和も絶望的になり、長期戦に備えるため国家総動員法が制定された。戦時統制自体は以前から法制化されていたが、個別の法律を統合して全体の調整をはかった。多くの権限を勅令に委ねており、ナチスの授権法に類似しており憲法違反だという批判もあったが成立した。昭和13(1938)年には中国沿岸を封鎖し武器支援ルートを断つための華南作戦が実施されたが拠点の占領にとどまった。

近衛首相は挙国一致体制を構築するとして既存政党を統合する新党運動に乗り出したが、政党側が消極的な態度を示すと嫌気がさしたのか新党運動に専念するとして内閣を投げ出した。枢密院議長の平沼騏一郎が後継内閣を組織し昭和14(1939)年1月5日に発足した。米内はまたも留任する。この内閣ではドイツとの同盟問題に終始した。陸軍は行き詰まった日中戦争をドイツとの同盟で打開しようとした。米内ら海軍省首脳はこの同盟に徹底的に反対した。井上は「我々のあいだでは同盟反対はわかりきっていたので話し合ったこともありませんでした」と回想する。陸軍の息のかかった右翼が山本次官の殺害をほのめかして脅迫することもあった。山本は遺書を書いた。ある日の閣議で板垣征四郎陸軍大臣がどうしても今日は同盟締結を認めてもらうと言い出し、大蔵大臣の石渡荘太郎が「もし日独伊が米英と戦争することになるとその九割までは海軍が戦うことになると思いますが、果たして勝ち目はありますか」と問うと米内は「勝ち目はありません。そもそも日本の海軍は英米を同時に相手にするようには作られていません。独伊の海軍にいたっては問題になりません」と答え、板垣はぐうの音も出ず引き下がった。一向に進まない日本との同盟交渉に見切りをつけたヒトラーは突如として独ソ不可侵条約を締結した。陸軍が求めていた日独同盟の対象がソ連であることは公然の秘密だった。そのソ連とドイツが手を結ぶという状況に、平沼内閣は「欧州の天地は複雑怪奇なる新情勢を生じ」というコメントを残して総辞職した。

次の阿部内閣の海軍大臣は聯合艦隊司令長官の吉田善吾となり、米内は退任して昭和14(1939)年8月30日付で軍事参議官に親補された。なぜ山本次官を後任の海軍大臣にしないのか聞かれた米内は「山本を東京に置いておくと殺される恐れがあるんでね」と答えた。山本は吉田にかわって聯合艦隊司令長官に移った。

内閣総理大臣

阿部内閣は4ヶ月で倒れる。陸軍の大先輩であった阿部信行の内閣を倒した陸軍は畑俊六陸軍大臣を次の首相に考えていたという。しかし内大臣の湯浅倉平が中心となって米内を首相に推薦した。畑陸軍大臣は天皇から「新内閣に協力するように」といわれ留任した。親米英派の最後の切り札と言われた米内の首相就任はしかし陸軍が「騙し討ちにあった」と憤慨する結果を招き、倒閣運動は内閣が成立した昭和15(1940)年1月16日から始まったとも言われる。

内閣総理大臣就任にあたって米内はみずから申し出て予備役に編入されている。これまで現役海軍軍人が組閣するにあたりわざわざ予備役に編入した前例はなく、吉田海軍大臣も慰留したが米内は聞き入れなかった。

ドイツ軍はすでに前年ポーランドを電撃戦で占領しソ連と分割していたが、4月には北欧作戦を開始、5月には西方作戦を発動した。5月末には大陸派遣のイギリス軍はダンケルクに押し込まれ、6月半ばにはパリが陥落した。わずか1月半でフランスを降伏に追い込んだドイツの電撃戦を見て、一度は葬り去られたはずのドイツとの同盟がより強力になって息を吹き返した。「バスに乗り遅れるな」の掛け声の前に米内は必死に抵抗したが、畑陸軍大臣が辞任を申し出るに至って総辞職を余儀なくされた。米内は「私ではドイツとの同盟もやらないということで倒閣になったのです」と述べている。

海軍大臣

現役を離れ、内閣も倒れた米内は、首相経験者たる重臣としての地位しか残っていなかった。重臣の役割は内閣の更迭があったときに後継について意見を述べることがほぼ全てで、このあと米内は4年間重臣の地位にあったが、そうした機会は東條英機内閣が誕生する時と退陣する時しかなく、ほぼ引退生活だった。

近衛内閣が倒れたときには、木戸幸一内大臣が主導して東條陸軍大臣には組閣させた。開戦にせよ妥協にせよ東條でなけれは陸軍はまとまらないと考えてのことだったが、結局この内閣で対米開戦にいたる。

当初は順調だった戦局もやがて劣勢に転じ、山本も戦死する。昭和19(1944)年に入ると東條首相兼陸相は参謀総長も兼ね、それに同調して嶋田繁太郎海軍大臣が軍令部総長を兼ねる。東條べったりと評された嶋田が権力を独占するに至って部内の評判は地に落ち、倒閣運動が本格化する。

東條が「難攻不落。何年でも大丈夫」と豪語したサイパンが1月ももたずに陥落すると、その立場はたちまち危うくなる。居残りを策する東條は重臣に協力を求めた。重臣会議はみっつの条件をつけた。まず陸海軍大臣の参謀総長・軍令部総長兼務をやめる、次に嶋田海軍大臣を交代させる、そして重臣を入閣させる、だった。東條は参謀総長の兼任をやめ、関東軍総司令官の梅津美治郎を参謀総長とするため呼び寄せた。海軍大臣を野村直邦にかえ、嶋田を軍令部総長に専任させた。そして重臣を入閣させるため、岸信介国務大臣に辞任を求めた。しかし重臣はあらかじめ岸に話を通していた。岸は単独辞任を拒否し、万策尽きた東條は総辞職した。

重臣たちは東條を退任に追い込んだが、後任の腹案はだれも持っていなかった。戦時中とあってやはり陸軍が適任だろうと南方軍総司令官の寺内寿一元帥の名前が挙がったが現に前線で指揮にあたっている者を引き抜くのは問題があるとして流れた。結局予備役の陸軍大将で朝鮮総督の小磯国昭が起用されることになった。小磯は引き受けたものの長く東京を離れていたこともあり重臣の入閣を求めた。そこで米内が入閣することになる。

新しい内閣は小磯と米内の連立内閣という形で成立し、組閣の大命を小磯と米内の二人が並んで受けた。御前からさがった小磯は「結局首相には誰がなるのかね」と尋ね「それはもちろん小磯さんです」との答えを聞いてようやく得心した。米内は小磯に「何でも君の思うようにやってくれ。右か左か悩んだときだけ呼んでくれ」と伝えた。

米内は海軍大臣に就任するために、天皇の特旨をもって現役に復帰を命じられた。召集されても予備役では大臣になれなかったためである。野村海軍大臣は在任5日という最短記録を作った。東條は最初陸軍大臣には残るつもりだったようだがそれも無理と悟って同期生の後宮淳を後任に推した。しかし米内が「東條の代理人が残るんだったら僕は辞める」と拒否したため杉山元が復帰した。

7月22日、海軍省に着任した米内は「岡次官をそのままお使いになりますか」と聞かれて「一夜で放逐する」と答えた。嶋田大臣と沢本頼雄次官が一度に退任したあと、岡敬純が軍務局長から次官に昇格していたが、嶋田大臣の影響力が残ることを米内は許さなかった。米内が次官に考えていたのは井上成美だったが、実際に着任したのは8月5日になった。嶋田繁太郎は海軍大臣退任後も軍令部総長として残っていたが8月2日に及川古志郎に交代させた。

米内は海軍を離れていたし、井上も海軍兵学校長として江田島にいて詳しい戦況は知らされていなかった。本省に戻って現実を知った井上は「思っていたよりずっとひどい」として終戦工作を始める。小磯首相はフィリピンのレイテ島で決戦するという陸軍の説明をうけて「レイテこそこの戦争の天王山だ」と鼓舞したが、いつのまにか陸軍がレイテ決戦を断念してルソン島での抵抗に切り替えたと知らされて「いまや比島すべてが天王山である」と言い換えざるを得なくなり「山も動くらしい」と揶揄された。小磯は天皇に「首相も知らぬうちにこんな方針変更がされるようではなかなか勤めにくうございます」と古巣のやりように愚痴をこぼした。

現役を離れて久しい小磯の指導力は乏しく、半年も経つと求心力も失われつつあった。比島を失ない、内地も連日空襲を受けるようになり、沖縄に米軍が来襲するのも間近いという戦況の中、小磯内閣は最後の望みとして中国国民政府との和平交渉(繆斌工作)に賭けたが不調に終わり、総辞職した。

米軍が沖縄に上陸し、航空水上の特攻隊が出撃するなか、後継首相に選ばれたのは海軍大将で枢密院議長の鈴木貫太郎だった。鈴木は昭和天皇の侍従長をつとめ信任が厚かった。もはや政治力を度外視して天皇との個人的関係を基準にして選定されるべき段階に至っていた。米内は連立内閣を小磯と共に担っていた責任を負って退任する意向だったが、井上次官が根回しした結果、留任することになる。

5月、その井上次官が更迭される。井上はかねてから米内の終戦に対する態度に手ぬるさを感じておりしばしば「一刻も早く終戦に持ち込まないと日本は終わりです」と発破をかけていた。その一方で米内自身は井上を大将に昇進させて大臣を譲ると言っていたが井上がこれを拒んだ。結局米内は井上を大将に進級させて、次官から外した。もはや敗戦は避けられない状況になってあって、終戦に導く道筋を整えるために急進的に過ぎる井上を排除したのかもしれない。この前後にはまとまった人事異動があり、次官の他に軍令部総長が及川から豊田副武にかわった。これも終戦を視野に入れた地固めの一環と考えられるが米内自身は明言していない。

終戦に至るまでに米内が果たした役割についてはここでは詳しく述べないが、鈴木首相をささえ、抗戦継続をとなえる軍令部を抑えて終戦に導いた。終戦処理を担うことになる東久邇内閣、幣原内閣にも留任した。このころ米内はかなり体調を崩しており近い友人には辞任の気持ちをもらしたこともあったが、表向きはそうした意向を示すことなく、海軍を解体する役割を自らに課した。

昭和20(1945)年11月30日をもって海軍省は廃止され、米内は退任して予備役に編入された。

米内は極東軍事裁判に証人として出頭し、天皇の責任を否定する証言をおこなった。

米内光政は昭和23(1948)年4月20日に死去した。満68歳。海軍大将従二位勲一等功一級。

おわりに

だいぶ端折ったのですがものすごい分量になってしまいました。米内についてはいろんなところで語られていますし、きりがないのでこの辺で。

次回は吉田善吾になります。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は米内が艦長をつとめた頃の戦艦陸奥)

附録(履歴)

明13(1880). 3. 2 生

明34(1901).12.14 海軍少尉候補生 金剛乗組

明35(1902). 9. 3 常磐乗組

明36(1903). 1.23 海軍少尉

明36(1903). 5.14 舞鶴水雷団第一水雷艇隊附

明36(1903). 9.14 第十六水雷艇隊附

明37(1904). 7.13 海軍中尉

明37(1904).10.20 待命被仰付

明37(1904).12.30 佐世保鎮守府附

明38(1905). 1.12 電乗組

明38(1905). 8. 5 磐手分隊長心得

明38(1905).12.12 海軍砲術練習所学生

明39(1906). 6.12 新高分隊長心得

明39(1906). 9.28 海軍大尉 新高分隊長

明40(1907). 5.17 新高砲術長

明41(1908). 2. 1 新高砲術長兼分隊長

明41(1908). 4.20 海軍砲術学校教官兼分隊長

明42(1909).12. 1 敷島分隊長

明43(1910). 4. 1 薩摩分隊長

明44(1911). 1.23 利根砲術長

明44(1911).12. 1 海軍砲術学校教官兼分隊長

大元(1912).12. 1 海軍少佐 海軍大学校甲種学生

大 3(1914). 5.27 旅順要港部参謀

大 4(1915). 2.12 露国駐在被仰付

大 5(1916).12. 1 海軍中佐

大 6(1917). 2.20 帰朝被仰付

大 6(1917). 5. 1 佐世保鎮守府参謀兼望楼監督官

大 7(1918). 4. 1 海軍軍令部出仕

大 7(1918). 8. 8 海軍軍令部出仕兼参謀

大 8(1919). 9. 4 富士副長兼教官/海軍大学校教官

大 8(1919).12. 1 海軍軍令部参謀

大 9(1920). 6. 3 海軍軍令部出仕(欧州出張被仰付)

大 9(1920).12. 1 海軍大佐

大10(1921).11.25 波国駐在員監督被仰付

大11(1922).12.10 春日艦長

大12(1923). 3. 5 磐手艦長

大13(1924). 7.18 扶桑艦長

大13(1924).11.10 陸奥艦長

大14(1925).12. 1 海軍少将 第二艦隊参謀長

大15(1926).12. 1 海軍軍令部参謀(第三班長)

昭 3(1928).12.10 第一遣外艦隊司令官

昭 5(1930).12. 1 海軍中将 鎮海要港部司令官

昭 7(1932).12. 1 第三艦隊司令長官

昭 8(1933). 9.15 海軍軍令部出仕

昭 8(1933).10. 1 軍令部出仕

昭 8(1933).11.15 佐世保鎮守府司令長官

昭 9(1934).11.15 第二艦隊司令長官

昭10(1935).12. 2 横須賀鎮守府司令長官/海軍将官会議議員

昭11(1936).12. 1 聯合艦隊司令長官/第一艦隊司令長官

昭12(1937). 2. 2 免本職兼職 海軍大臣

昭12(1937). 4. 1 海軍大将

昭14(1939). 8.30 免海軍大臣 軍事参議官

昭15(1940). 1.16 予備役被仰付 内閣総理大臣

昭15(1940). 7.22 免内閣総理大臣

昭19(1944). 7.22 現役復帰 海軍大臣

昭20(1945).11.30 免除海軍大臣 予備役被仰付

昭23(1948). 4.20 死去