定員表を読んでみよう (5) 乙型潜水艦 他

定員表を読んでみよう、第5回は潜水艦です。乙型潜水艦などを例としてとりあげます。第1回「共通/巡洋艦利根型」は以下になります。

一等潜水艦伊15型

いわゆる艦隊型潜水艦の一種である乙型には一般にI型ないしIV型のバリエーションがあった。艦艇類別等級別表ではI・II型を伊15型、III型を伊54型に分類している。海軍定員令の定員表ではこうした形式とは直接リンクしておらず、個々の定員表で直接該当する艦名を指定していた。乙I型の一番艦である伊号第15潜水艦の定員表は昭和14(1939)年3月7日、内令第156号で制定された。伊号第15潜水艦が呉海軍工廠で進水して横須賀鎮守府を本籍と定められた日にあたる。ここでは昭和17(1942)年12月1日内令第2214号で改定された定員表を見ていくことにする。直前に行われた階級改定(機関科の兵科への統合など)をうけたもので基本線は変わっていないが備考が大幅に増えている。改定前の定員表はアジア歴史資料センターのサイトで「内令提要追録」(リファレンスコード C13071981700 p.12)から参照できるので興味のある向きはそちらを確認いただきたい。

改定された伊号第15潜水艦および同型艦の定員表および備考を以下に示す。

潜水艦長 中佐 1

航海長兼分隊長 大尉 1

水雷長兼分隊長 少佐、大尉 1

機関長兼分隊長 少佐、大尉 1

乗組 兵科尉官 1

乗組 中少尉 2

乗組 中少尉(水) 1

乗組 中少尉(機) 1

兵曹長 1

整備兵曹長 1

機関兵曹長 1

兵曹 17

飛行兵曹 3

整備兵曹 2

機関兵曹 21

工作兵曹 1

主計兵曹 1

水兵 16

整備兵 1

機関兵 19

工作兵 1

主計兵 2

計

士官 7

特務士官 2

准士官 3

下士官 45

兵 39

総計 94

1.乗組中少尉の中一人は砲術長及通信長の職務を主として行はしめ一人は機関長附に充つ

2.在役潜水艦には海軍大臣の定むる所に依り乗組として本定員の二倍以内の乗員を置く

3.外洋出動の場合母艦の同伴なきときは乗組として軍医科士官又は看護科特務士官、准士官一人を置く

4.飛行機を搭載せざるときは乗組兵科尉官一人、整備兵曹長、飛行兵曹、整備兵曹及整備兵を置かず

5.本表の外伊号第二十七潜水艦には兵曹一人及水兵一人を増加す

6.本表の外潜水隊に編入せられざる潜水艦には主計兵曹一人を増加す

士官は全乗員の7.4%、准士官以上は12名で12.8%と、他の艦種に比べて目立って割合が大きい。特に下士官が兵より多いのが特異で、未熟者がまじることが艦全体の運命に直結する潜水艦の特性に依るのだろう。

駆逐艦と同様に潜水艦には艦長の代わりに潜水艦長が置かれ副長の配属はない。艦長の輔佐は先任将校が行ない、少佐の配置である水雷長が勤めるのだろう。

乙型潜水艦の分隊編制

分隊長の配属は3名であるので3個分隊が置かれ、航海長・水雷長・機関長が分隊長を兼務した。このほか乗組中少尉の1人が砲術および通信を担当し、航海・水雷分隊のいずれかに配属されたはずだが規定からは判別し難い。航海分隊だろうか。機関長附とされるもうひとりの乗組中少尉は(もと)機関科将校で文字通り機関長の輔佐をする。

乙型潜水艦は偵察機を搭載しているのが特徴で乗組兵科尉官は搭乗員だろう(備考に飛行機を搭載しないときは乗組兵科尉官を置かないとある)。飛行科員も航海・水雷分隊のいずれかに配属されたはずである。実際には戦時中ほとんどの期間飛行機を搭載せず、作戦上必要な場合に適宜搭載したらしい。

主計科士官および軍医士官の配属はないが「母艦を随伴しない外洋行動」では医務科職員を置くこととしている。これも航海分隊に配属されたのだろう。

まとめると

第1分隊(水雷、分隊長は水雷長の兼務)

第2分隊(航海、分隊長は航海長の兼務・砲術通信医務科員などを編入)

第3分隊(機関、分隊長は機関長の兼務)

掌長について備考に記載はない。定員表の内容から推測すると兵科特務士官1名が掌水雷長、機関科特務士官1名が掌機長を務めたことはほぼ間違いない。兵曹長1名が掌航海長、機関兵曹長1名が機械長を務めたのだろう。乙型潜水艦はディーゼル推進でボイラーはない。

「潜水艦二倍定員制」

備考に「在役潜水艦には定員の二倍の乗員を置く」という規定があり、潜水艦特有のものである。戦史叢書「潜水艦史」には「潜水艦二倍定員制を採用」という記述があるが具体的な内容は説明されていない。一方で潜水艦要員の養成の項目で「定員の二倍の要員を確保することを目標とした」とあり関係があるものと推測される。

潜水艦の二倍定員制といえば、米英仏の戦略原潜(弾道ミサイル原子力潜水艦)が採用している2クルー制が思い起こされる。艦長以下完全な乗員のセットを2セット用意してパトロールごとに入れ替え、乗員の疲労を限定しながら艦の稼働率を上げる方策である。これに類似した運用が企図されていたのかもしれないが、実現したという話は聞かない。それでも定員表上用意だけはされていたのだろう。

二等潜水艦呂35型

二等潜水艦のうちいわゆる海軍中型系列に属する呂35型(海中VI型)潜水艦の定員表は第三番艦である呂号第37潜水艦が佐世保海軍工廠で進水し舞鶴鎮守府を本籍と定められた昭和17(1942)年6月30日に内令第1164号で制定された(アジア歴史資料センター リファレンスコード C12070163400 p.7)。ここでは昭和17(1942)年12月1日に内令第2214号で改定された定員表および備考を示す。

潜水艦長 少佐 1

乗組 少佐、大尉 2

乗組 兵科尉官 1

乗組 中少尉(水) 1

乗組 中少尉(機) 1

兵曹長 1

機関兵曹長 1

兵曹 14

機関兵曹 12

主計兵曹 1

水兵 13

機関兵 12

主計兵 2

計

士官 4

特務士官 2

准士官 2

下士官 27

兵 27

総計 62

1.乗組少佐、大尉の中一人は水雷長兼分隊長、一人は機関長兼分隊長、兵科尉官は航海長の職務を主として行はしむるものとす

2.在役潜水艦には海軍大臣の定むる所に依り乗組として本定員の二倍以内の乗員を置く

3.外洋出動の場合母艦の同伴なきときは乗組として軍医科士官又は看護科特務士官、准士官一人を置くことを得

4.本表の外潜水隊に編入せられざる潜水艦には主計兵曹一人を増加す

備考から兵科分隊1個、機関科分隊1個が置かれたものと判断できるが、分隊長ではなく「乗組」として辞令が出され、職務として分隊長の役割を担任したものだろう。二等駆逐艦と同様と言える。航海長を務める兵科尉官は兵科分隊に配属される。主計科員(配属があった場合は医務科員も)は、兵科分隊に編入されたことだろう。当直(当直将校、副直将校、機関当直将校)には特務士官や准士官も含めてまわしていたはずである。

掌長配置は一等潜水艦と同様に推定すれば掌水雷長、掌機長、掌航海長、機械長となるだろう。

やはり下士官以上の割合が大きく、兵の割合は乗員の半数以下である。

潜水隊

駆逐隊と同様に、潜水艦も軍艦であれば自前で持っている機能の一部を潜水隊に依存していた。昭和12(1937)年4月23日、内令第169号で改定された潜水隊の定員表および備考を示す(レファレンスコード C18010165200 p.32)。

司令 大中佐 1

機関長 機関中少佐、機関大尉 1

兵曹 2

主計兵曹 1

計

士官 2

下士官 3

1.各潜水隊の潜水艦機関長の中一人又は之を置かざる潜水艦の中機関科佐尉官一人は機関長を以て兼補することを得

2.必要に応じ潜水隊附として士官を置くことを得

3.本表の外一等潜水艦(伊号第百二十一型を除く)を以て編成する各潜水隊には隊附として兵曹長一人を置く

4.本表の外一等潜水艦を以て編成する潜水隊には隊附として看護兵曹二人又看護兵一人を置く但し潜水艦二隻以下又は四隻以上を以て編成する潜水隊は各潜水艦に付看護兵曹又は看護兵一人を定員とし一隊を通じ看護兵曹、看護兵各約半数の割合とす

5.二等潜水艦を以て編成する潜水隊には必要に応じ一等潜水艦を以て編成するものに準じ看護兵曹又は看護兵を置くことを得

駆逐隊と比べて医務科員の記載がないのが目をひくが、実際には備考でほぼ同様の内容が規定されている。ただし二等潜水艦は必須とはしていない。またこの記述から潜水隊の本則が3隻編制であることがわかる。それにしても定員は5名とあまりに少ない。これは駆逐艦と比べて手狭な潜水艦において、司令潜水艦に固有の乗員以外の便乗者を受け入れる余裕がないことを反映したものだろう。

そもそも潜水艦では隊レベルで共同作戦行動をする機会が少ない。狼群戦法でも採用すれば別だが日本海軍は結局とりいれなかった。大戦中には潜水隊不要論が出たが結局は「管理上必要」ということになり1隊あたりの所属隻数を増やして残されたが潜水隊司令が前線で指揮をとることは稀になり、艦長からは厄介者扱いされることもあった。

なお定員令とは別に艦船令で潜水母艦の艦長に対して「潜水隊又は潜水艦の隊務又は艦務を補助す」(第16条の2)と規定されていた。

おわりに

というわけで、潜水艦でした。駆逐艦と似ているところと、違っているところが興味深いと思います。潜水という特殊な機能をもつためベテランの乗員が多数を占めること、武装が限定されることを反映して艦内編制がシンプルなことなどが潜水艦の特色でしょう。

次回は海防艦を予定しています。ではまた次回お会いしましょう。

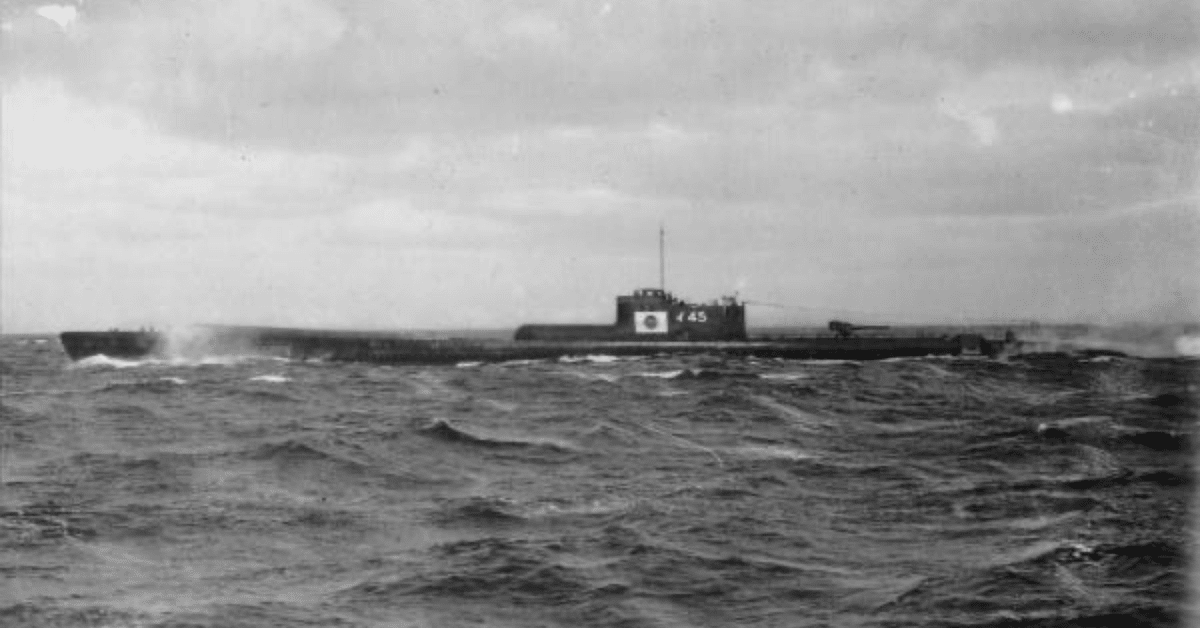

(カバー画像は伊号第45潜水艦)