マーチ伯爵モーティマー家 - 薔薇戦争前史

15世紀イングランドで30年にわたって繰り広げられた内戦・薔薇戦争 The War of the Roses についてはそれなりに書籍も刊行されていますが、この記事ではそこにいたるまでの道のりを、モーティマー家を縦軸として述べていくことにします。

イーヴシャムの勝者

イングランド西部ウスター州を西に流れるエイヴォン川が南に垂れ下がるように屈曲したところにイーヴシャム Evsham の町がある。1265年8月4日の朝、町の北の丘にエドワード太子(のちのエドワード1世 Edward I )が率いる国王軍が布陣し、レスター伯シモン・ド・モンフォール Simon de Montfort, Earl of Leicester らの諸侯軍を待ち受けていた。5月にルイス Lewes で国王軍に大勝していた諸侯軍の意気は高かった。エドワードの父ヘンリー Henry III はいまだ国王の称号を帯びていたが、実際にこの国を統治しているのはシモンである。

戦力ではやや劣勢の諸侯軍だったが、勢いもそのままに国王軍に襲いかかった。はじめは赤十字を馬印とした諸侯軍が押していたが、白十字を馬印とする国王軍も頑強に抵抗した。シモン・ド・モンフォール軍で最初に足並みを乱したのがウェールズ大公ルーウェリン Llywelyn ap Gruffudd が提供した兵たちだった。ウェールズ兵が潰走するとシモン・ド・モンフォールは国王軍の左右両翼を一手に引き受けざるを得なくなり、ついには包囲状態に陥る。戦闘はやがて一方的な殺戮にかわり、中世の戦場では一般的であった身代金めあての捕虜をとることもされなかった。まずシモンの嫡男ヘンリーが斃れ、シモン自身も馬を失って徒歩戦闘に移ったがついに敵兵に飲み込まれた。シモンを討ち取ったのはロジャー・モーティマー Roger de Mortimer の兵だった。ロジャー自身も諸侯軍の有力な武将であるヒュー・デスペンサー Hugh le Despenser をみずから討ち取っていた。

シモンの遺体はばらばらに分断され、各地にさらされた。諸侯軍にとらわれていた国王ヘンリーは、混乱の中で寝返ったロジャー・レイバーン Roger de Leybourne によってエドワード太子のもとに送り届けられる。半世紀にわたって繰り広げられた国王と諸侯の主導権争いはいちおう国王側の勝利で幕を閉じたが、議会を通じて諸侯の同意を得なければ国政は運営できないこともはっきりした。これ以降、毎年少なくとも一度は議会が開催されることが慣習として確立していく。ロジャー・モーティマーは1282年に亡くなったと記録にあるが、1295年に嫡子で同名のロジャーがウィグモア男爵 Baron Mortimer of Wigmore に叙任されて初代男爵を名乗った。

モーティマー家の出自

イーヴシャムの戦いからさかのぼること200年あまり、海を渡った大陸ノルマンディーの片隅で合戦がおこなわれた。フランス国王アンリ Henri I とノルマンディー公ギョーム Guillaume, duc de Normandie のあいだで1054年に戦われたモルテマ Mortemer の戦いである。幼くしてノルマンディー公を継いだギョームだが、父ロベール Robert と母が正式な結婚をしていなかったことから正当性に疑問を持たれることもあり、治世は不安定だった。国王アンリははじめギョームの支援にまわったが、成長したギョームが力をつけると一転してギョームへの攻撃を開始する。ノルマンディーに所領をもつ諸侯をそそのかしてギョームに反旗を翻させるとともに、軍を率いてノルマンディーに侵攻したのである。

村々を略奪しながら進む国王軍に対し、モルテマの領主ロジェはノルマンディー公に味方して抵抗すると決める。国王軍とノルマンディー軍はモルテマで激突し、戦いはギョームの大勝に終わった。ギョームによるノルマンディー支配は盤石となり、12年後にはドーバー海峡を越えてイングランド征服という偉業をなしとげ「ウィリアム征服王 William the Conqueror」と呼ばれることになる。ノルマンディーの小さな村の領主にすぎなかったモルテマのロジェは、フランス国王との戦いで初めて歴史に名前をとどめた。ギョームのイングランド征服にも従ったらしく、本拠をイングランドに移して英語ふうにロジャー・ド・モーティマー Roger de Mortimer と称した。モーティマー家の家祖である。

「辺境伯」

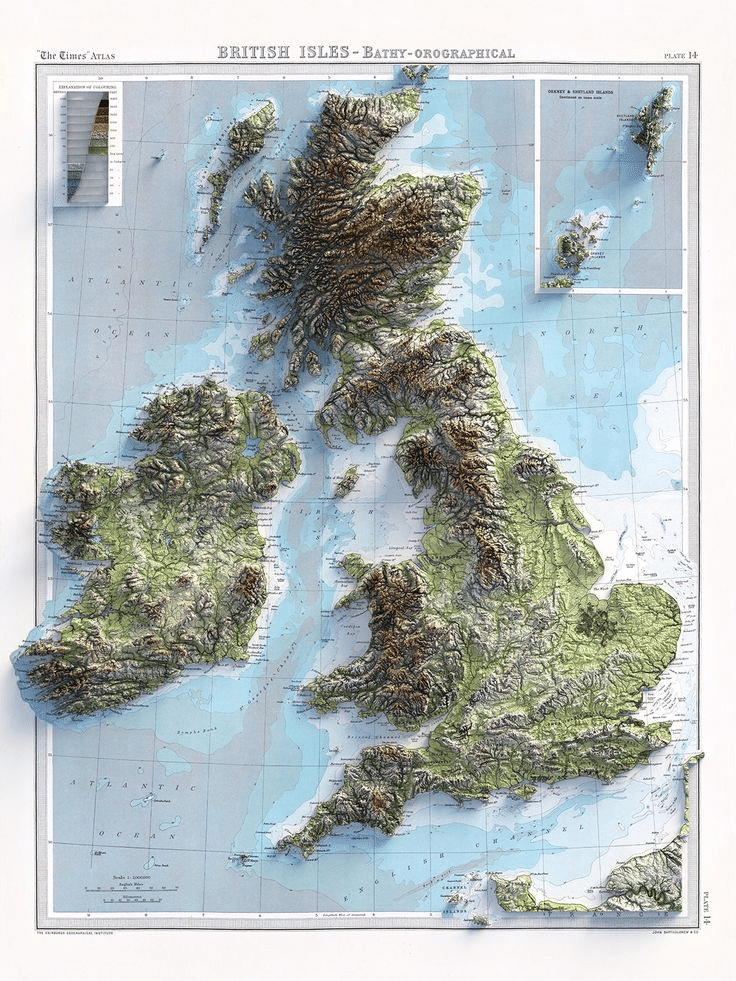

イギリス諸島にもともと住んでいたのはケルト系の民族だった。ローマ帝国が一時支配を試みたが比較的短期間で撤退し、その空白を埋めたのがゲルマン民族のアングロ・サクソン人だった。しかしアングロ・サクソン人の支配はイギリス諸島全体には及ばなかった。ケルト人はスコットランド、ウェールズ、コーンウオールといった山がちな地域に拠ってアングロ・サクソンの支配に抵抗した。

イングランド主要部と、スコットランド・ウェールズ・コーンウォールといったケルト人地域の地形の違いが見てとれる。

アングロ・サクソンによるイングランド支配は「七王国 Heptarchy」と通称される中小王国が割拠する時代が続き、ヴァイキングの一種であるデーン人による侵入を契機としてようやく統一の気運が生じた。イングランドはデーン人とアングロ・サクソン人の間であるときは分割され、あるときはデーン人の支配に服するなどの経緯を経て、最終的にはヴァイキングの末裔であるウィリアムによって統一支配されることになる。在地の領主はノルマンディから渡ってきたノルマン系諸侯にとってかわられ、アングロ・サクソン人はその下で働くことになる。

ノルマン朝のイングランド王国にとって、島内でもっとも問題となったのは対ウェールズだった。ウェールズには統一された王権は存在せず、ケルト系領主が並び立っていた。ウェールズに面する地域にはノルマン系の「辺境領主 marcher lords」と呼ばれる領主が配置されて対ウェールズ戦の最前線を任される。北から南にならんだウェールズ辺境領主の中央に位置するウィグモア Wigmore を得たのがモーティマー家であった。モーティマー家はやがて辺境領主全体を代表する盟主となる。なお辺境領主 marcher lords はドイツ語の辺境伯 Markgraf と語源を同じくし、もともとはカロリング朝でもうけられた官職に由来するという。のちにモーティマー家が帯びることになる爵位マーチ伯 Earl of March も共通の由来による。現存するマーチ伯爵はリッチモンド公爵 Duke of Richmond の従属称号となっている。ところがこれとは別にスコットランド由来のマーチ伯爵がありやはり現存している。スコットランドのマーチ伯爵はスコットランドにとっての辺境、すなわちイングランド国境を防衛する役割をもっていた。

現在のイギリスは島国だが、ノルマン征服によってイングランド王は大陸と島嶼の両方に領土をもつことになった。大陸領土はフランス王の封土であることが問題を複雑にした。そうした事情はプランタジネット朝 Plantagenet dynasty に移っても変わらず、むしろ問題は大きくなった。イングランド王は本国(どちらが本国かという議論はあるが)と大陸領土を頻繁に行き来してそれぞれの事態に対応するという生活を余儀なくされたのだが、まず音を上げたのは国王ではなくそれにつきあわされる諸侯だった。ノルマン征服から150年がすぎたころ、当時の国王ジョン John はフランスと争って大敗し、大陸の領土の大半を失った。諸侯の不満は爆発し、弾圧で対抗しようとした国王と内戦状態に陥る。この内戦にはフランス王太子ルイ(のちのルイ8世 Louis VIII )も介入して一時はイングランド全土をほぼ占領される事態に陥ったが、ジョンが崩御して幼少のヘンリー3世 Henry III が即位し、諸侯たちの要求(マグナカルタ)を受け入れるといったん収束する。

ところがヘンリー3世は成人するとフランスとの戦争を再開する。さらに諸侯に不信を抱いていたせいかフランスから招いた側近に政務を任せたことも諸侯の不評を招いた。ヘンリーはフランスばかりでなくちょうど大空位時代をむかえていたドイツにも介入し、弟コーンウオール伯リチャード Richard, Earl of Cornwall をドイツ皇帝に、子息エドマンド Edmund "Crouchback", Earl of Leicester をシチリア王に押し込もうとした。しかし結局いずれも成功せず、無駄に国費を費やす結果に終わった。1258年、レスター伯シモン・ド・モンフォールを代表とする諸侯たちは国王に迫ってオックスフォード条項 The Provisions of Oxford を認めさせた。この条項では国王とは独立した司法官や財務官を置くこと、15名からなる評議会を設けて諸侯を政務に参画させること、毎年議会を開催することなどが定められている。翌年には追加となるウェストミンスター条項 The Provisions of Westminster が制定される。しかし1261年、ヘンリー3世は教皇の承認を得て両条項の破棄を宣言する。反発した諸侯はついに国王への反乱に踏み切った。シモン・ド・モンフォールが率いる諸侯軍に対して、国王軍を率いたのは若い王太子エドワード(のちのエドワード1世)である。王太子の諸侯軍切り崩しに苦慮したシモンは、兵力をウェールズの大公であるルーウェリンに求めることにした。これに反発したのが対ウェールズ戦の最前線に立っていた辺境諸侯だった。はじめシモン側に立って国王への要求に名を連ね、15名の評議会員のひとりでもあったロジャー・モーティマーが国王軍に加わることにしたのはこうした事情からであろう。

フランス王ルイ9世 Louis IX による仲介も実らず、諸侯軍と国王軍はイングランド南部ルイスで決戦におよんだ。この戦いは諸侯軍の大勝でおわり、国王ヘンリーと太子エドワードがいずれも捕虜になる。シモンはロンドンに入城し、イングランド全土の事実上の統治者となった。ところがこうなると「シモンは王位を狙っているのではないか」という疑惑が流れ、諸侯の支持は急速に失われていった。その機を逃さなかった王太子エドワードは脱出に成功しシモンに反感をもつ諸侯を糾合して国王軍を再編成する。グロスターを占領した国王軍は、ロンドンから西進してきた諸侯軍をイーヴシャムで迎え撃ったのである。

初代マーチ伯ロジャー

諸侯との争いで国王軍の先頭に立ち勝利に導いた太子は、エドワード1世 Edward I として即位したあとしばらくは議会を尊重して諸侯との良好な関係を保った。しかしウェールズ征服に本格的に着手し、加えてちょうどスコットランド王家で起こった相続争いに介入することになってスコットランドとウェールズの二正面戦争が始まり、さらにそこにフランスが介入することで全面に敵を受ける状況になってしまった。戦費をめぐって議会と国王のあいだに亀裂が生まれ始めたが、戦場で勝利を重ねたエドワード1世は実績で議会の抵抗を抑えていた。スコットランドを占領したエドワードはスコットランド王を擁立して帰還する。ところがそのスコットランド王がイングランドに反旗をひるがえし、エドワードは出陣するもその途上で病没する。エドワードは「スコットランド出兵を中止するな」と遺言したが、王位を継いだエドワード2世 Edward II は軍を返してスコットランドとの戦争を中止した。

ロンドンに帰還したエドワード2世はフランス王女イザベル Isabel (当時12歳前後)と結婚し、いちおうの平和を回復したが若年の国王は諸侯との対立を解消できず不満はくすぶることになる。国王がフランス生まれの側近ギャヴェスタン Piers Gaveston(同性愛の相手とも言われる)を重用したことは特に批判を浴びた。ついに武力蜂起した諸侯は国王に迫ってギャヴェスタンを追放させ、まもなく彼を殺害する。国王の権威は地に落ちるが、その国王は性懲りもなくデスペンサー父子 Hugh Despenser (父子同名)をかわって重用する。この状況に不満を抱いたのが成長し今や王太子エドワードの母となった王妃イザベルだった。

ちょうどフランス王の代替わりがあり、フランス王の封臣であるアキテーヌ公の資格での宣誓を求められたエドワード2世は、代理としてイザベルと王太子エドワードを送ることにした。イザベルは不満が蓄積していた諸侯と手を組み、国王に対するクーデターを計画する。その王妃側の窓口になったのは、イーヴシャムの勝者であるロジャーの曽孫にあたる第2代男爵ロジャー・モーティマー Roger de Mortimer, Lord Mortimer of Wigmore だった。糾合した諸侯軍とともにイングランドに上陸した王妃イザベルは、ほとんど抵抗なくロンドンを占領、議会に働きかけて夫であるエドワード2世の廃位と太子エドワードの即位を議決させた。デスペンサー父子は処刑された。廃されたエドワード2世は監禁され、およそ8ヵ月後におそらくは王妃の命により惨殺される。

新国王エドワード3世 Edward III はこのとき満14歳であり、いまや王太后となったイザベルが摂政をつとめることになったが、実権を握ったのはイザベルの側近でしかも愛人でもあったといわれるロジャー・モーティマーだった。翌年、ロジャーはマーチ伯爵 Earl of March の爵位を得て大貴族の仲間入りをする。イザベルとロジャーが傀儡としたエドワード3世はしかし、優柔不断な父よりも果断な祖父の性格を受け継いだらしい。即位から3年後、クーデターを起こしてロジャーを逮捕、絞首刑に処した。貴族の処刑で用いられる斬首ではなく絞首刑としたのはエドワードによるロジャーを貴族と認めないという意思表示だったかもしれない。さすがにイザベルを処刑するわけにいかず、彼女は生涯監禁されることになりそれは28年におよんだ。

王室との縁組み

エドワード3世が親政を始める前の1328年、フランスでカペー王家が断絶し、フィリップ3世 Philippe III の孫にあたるフィリップ6世 Philippe VI が即位してヴァロア朝が開始された。それに異議を唱えたのがエドワード3世だった。エドワードは即位以前、アキテーヌ公として宣誓するためにフランスに呼びつけられていたことを覚えていた。末期カペー朝では国王の代替わりが頻繁に起こり、その都度宣誓を要求されることに不満を覚えていたともいわれる。母イザベルは自分を傀儡としいまや監禁の身であるが、フィリップ4世 Philippe IV の王女であることは間違いない。フィリップ4世の孫である自分は、そのさらに一代前のフィリップ3世の孫にすぎない現在のフィリップ6世よりも、よほど正当性があるというのがエドワードの主張だった。

下線を加えた人物は女性

(1) (2) は婚姻の順序、もしくはそれぞれの婚姻による子女

2013年に男女同権に改正(2016年施行)されるまでのイギリスの王位継承法では、男系男子が優先とされながらもそれはあくまでも同親等の兄弟間の話で、その子孫がたとえ女子であっても弟の家系の男子よりも優先される。1837年のヴィクトリア女王 Queen Victoria 、1952年のエリザベス女王 Queen Elizabeth II はいずれもこうした例に該当する。

ヴィクトリア女王の祖父ジョージ3世 George III には成長した男子が7人いた。長男ジョージはジョージ4世 George IV として即位したが後継となる子女がなく、次男フレデリック Frederick, Duke of York も子女がないまますでに亡くなっていたので三男ウィリアムが王位を継いだ(ウィリアム4世 William IV)。しかしウィリアムも子女がなく、四男エドワード Edward, Duke of Kent(故人)の一人娘だったヴィクトリアが王位を継ぐことになったのである。五男アーネスト Ernest, Duke of Cumberland、六男オーガスト Augustus, Duke of Sussex、七男アドルファス Adolphus, Duke of Cambridge はまだ存命だったが男子である彼らよりもヴィクトリアが優先された。五男アーネストにはジョージという男子もいたのだが、問題とはされなかった。

エリザベス女王の祖父ジョージ5世 George V には成長した男子が4人いた。長男エドワード8世 Edward VIII は自ら王位を放棄、次男ジョージ6世 George VI が即位した。ジョージ6世にはエリザベスとマーガレット Margaret という女子しか生まれず男子は得られなかった。1952年にジョージ6世が崩御したとき、すぐ下の弟であるグロスタ公ヘンリー Henry, Duke of Gloucester は存命、末弟ケント公ジョージ George, 1st Duke of Kent は戦時中に事故死していたが子息エドワード Edward, 2nd Duke of Kent が後を継いでいた。こうした男子をさしおいてエリザベスが王位を継いだのである。

しかしこうした王位継承法は当時まだ成文化されていなかった。特にフランス王家であるカペー朝では、10世紀末の王朝成立以降、その時々の国王の男子による継承が例外なく行われてきており、男子による継承が当然と考える風潮が強かった。互いの主張は水掛け論に終始し、ついに実力行使におよぶ。百年戦争の始まりだった。

エドワード3世は1328年、フランドルに領地をもつエノー伯ギョーム Guillaume I, Count of Hainaut の令嬢フィリッパ Philippa of Hainaut と結婚していた。フィリッパの母ジャンヌ Jeanne de Valois はヴァロワ伯フィリップのすぐ下の妹である。そしてヴァロワ伯フィリップは、ふたりの結婚式の1週間後にフィリップ6世としてフランス王位を継いだその人だった。エドワード3世とフィリッパは8男5女をもうけたが特に重要なのは成長した5人の男子である。長男エドワード(エドワード・オブ・ウッドストック Edward of Woodstock, Prince of Wales)は「黒太子 Black Prince」の異名で知られ、イギリス軍の大勝で終わったクレシー Crecy の戦いで初陣を飾ったときは16歳だった。騎士道に忠実な人物として知られ輿望を集める。コーンウォール公爵の爵位を授けられたのが、イングランドで爵位としての公爵が授与された最初の例だといわれる。次男ライオネル(ライオネル・オブ・アントワープ Lionel of Antwerp, Duke of Clarence)は長兄についでクラランス公爵を授けられるが30歳で早世した。三男ジョン(ジョン・オブ・ゴーント John of Gaunt, Duke of Lancaster)はランカスター公爵の爵位を得、のちイングランドで最も裕福な人物として知られ宮廷でも大きな勢力をもつことになる。四男エドマンド(エドマンド・オブ・ラングリー Edmund of Langley, Duke of York)はヨーク公爵の爵位を得た。有力な王族諸侯としてランカスター公ジョンと対立することになる。五男トマス(トマス・オブ・ウッドストック Thomas of Woodstock, Duke of Gloucester)はグロスタ公爵を得るがのちに改革派諸侯の頭首に戴かれ、国王と対立する。

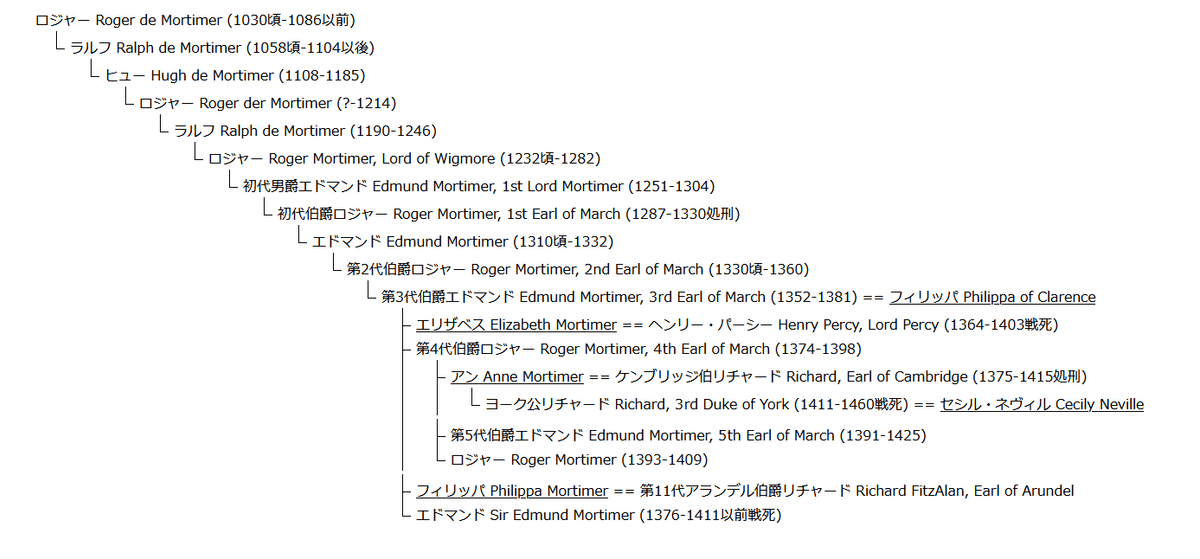

処刑された初代マーチ伯ロジャーの孫にあたる同名のロジャーは、百年戦争が始まるとイングランド軍として従軍し、クレシーでもフランス軍相手に戦った。ロジャーはエドワード太子よりもわずかに年かさで、この従軍で太子と親しくなったのかもしれない。クレシーの戦いの直前にエドワードの手により騎士に叙任され、翌年エドワード3世が創設したガーター騎士団 The most noble Order of the Garter では「最初の25人」に名前を連ねた。1354年に伯爵位の復活が許可され、ロジャーは第2代伯爵 Roger Mortimer, 2nd Earl of March を名乗ったが1360年に31歳の若さで世を去る。後を継いで第3代伯爵を称したのは8歳の嫡子エドマンド Edmund Mortimer, 3rd Earl of March である。

1369年、17歳に達したエドマンドは結婚する。花嫁は15歳のフィリッパ Philippa of Clarence で、国王エドワード3世の次男ライオネルの一人娘だったがライオネルはすでに亡くなっており孤児同士の結婚だった。フィリッパは母からアルスタ伯爵 Earl of Ulster の爵位を継承しており、これでエドマンドはライオネルを通じて国王と縁続きになるのと同時に、アイルランドとの縁が生じることになる。

推定相続人ロジャー

1376年、フランスを転戦していたエドワード黒太子が病に倒れてそのまま世を去った。衆望を集め将来が嘱望されていた太子の突然の死はイングランドに大きな衝撃を与えた。63歳の老王の悲嘆は特に大きく、その後を追うように翌年亡くなった。イングランド王位を継いだのはエドワード黒太子の嫡男リチャード(リチャード・オブ・ボルドー Richard of Bordeaux)だった。即位後はリチャード2世 Richard II を名乗る。新王は10歳で当然摂政が置かれるはずだったが、もっとも年長の叔父であるランカスター公ジョン(クラランス公ライオネルはすでに逝去)は黒太子の死後にリチャードと後継者の地位を争ったという経緯もあり、ジョンとエドマンド、トマスの3人の叔父と母ジョアン Joan of Kent(エドワード1世の孫でエドワード3世の従姉妹)が諸侯の補助を得て国政を指導する集団指導体制がとられることになる。

リチャード2世が即位すると、第3代マーチ伯エドマンドはアイルランド総督として事実上ロンドンを追われることになる。リチャードの王位を狙うランカスター公ジョンによる策謀だったといわれる。アイルランドに着任したエドマンドはたちまち現地氏族との争いに翻弄され、1381年末に29歳で戦死する。第4代伯爵を嫡男のロジャーが相続した。

国王リチャード2世は15歳のとき、ときの神聖ローマ皇帝カール Karl IV の娘アン Anne of Bohemia と結婚した。アンは国王よりひとつ上だったが、ふたりの間には子供ができないまま12年後にアン王妃は亡くなる。そのさらに2年後、フランス王シャルル6世 Charles VI の王女との縁談がまとまり結婚式が挙行された。しかし花嫁にして新王妃イザベル Isabel はこのとき、7歳の誕生日まであと10日という少女だった。リチャードは当時29歳だったが跡継ぎの誕生は当分望めそうもない。君主制において後継者が不確定な状況で政治の安定は望めない。ランカスター公ジョンは王位への野望を捨てず、いっぽうでそれを阻止しようとする勢力がかついだのがマーチ伯ロジャーだった。ランカスター公はエドワード3世の三男であるのに対し、ロジャーはエドワード3世の次男であるライオネルの女系の孫にあたる。ロジャーを推す党派は、エドワード3世の次男の子孫であるロジャーに優先権があるとし、ランカスター公を推す一派は女系の子孫であるロジャーよりも男系男子であるランカスター公に優先権があるとする。エドワード3世がフランス王位を請求したときと同じ構図の対立だった。

1385年にリチャード2世がロジャーを推定相続人 heir presumptive として認定したという通説については、同時代の史料が見つからず疑わしいとする者もいる。ただし結論にはいたらなかったものの、当時から論争があったことは確実のようである。

ランカスター家による簒奪

1381年の農民反乱(ワット・タイラーの乱)が収束したあと、国王リチャード2世は事実上の親政に乗り出し、イングランド宮廷は、国王とその近臣からなる狭いサークルと、それをよしとしない名門貴族たちの間での反目が強まっていった。これまたエドワード2世の宮廷と同じ構図である。近臣の代表はオックスフォード伯ロバート Robert de Vere, Earl of Oxford やサフォーク伯マイケル Michael de la Pole, Earl of Suffolk らで、名門貴族たちには「成り上がり者」として忌み嫌われていた。1386年、ランカスター公ジョンが夫人の実家であるカスティリアの王位を求めてイングランドを離れると、両派の対立はたちまち尖鋭化する。グロスタ公トマスを首領とする名門貴族たちがオックスフォード伯やサフォーク伯を訴追すべきだとして議会に訴えたのである。これに加わったのはアランデル伯リチャード Richard FitzAlan, Earl of Arundel、ウオリック伯トマス Thomas de Beauchamp, Earl of Warwick などの錚々たる貴族たちで、のちにはランカスター公の嫡男であるダービー伯ヘンリー・ボリンブローク Henry Bolingbroke, Earl of Derby、ノッティンガム伯トマス Thomas de Mowbray, Earl of Nottingham などが加わった。

諸侯の激しい追及に国王は譲歩を余儀なくされ、オックスフォード伯などを罷免した。しかし「訴追派諸侯 Lord Appellants」の勢いはとまらず、1388年の議会は後世「無慈悲議会 merciless parliament」と呼ばれる弾劾の場となった。死刑を宣告されたオックスフォード伯とサフォーク伯は逃亡し、逃げ遅れた者は処刑された。本国の混乱を知ったランカスター公が翌1389年に帰国するとようやく事態は沈静化する。この年、22歳の国王リチャード2世は正式に親政を宣言するが議会は「訴追派諸侯」の強い影響下にあった。国王は外交に活路を求める。「訴追派諸侯」は対フランス強硬派でもあり、戦争の継続を主張していた。リチャードはフランスとの和平に乗り出し、最終的に1396年のイザベルとの結婚にいたった。いっぽうでアイルランドに出兵し、現地勢力に痛打を与えた。これらは国王にとって大きな成果となったのである。

自信をとりもどした国王は国内でも反撃に出る。「訴追派諸侯」の首領であり叔父のグロスタ公トマスと、それに次ぐ幹部格のアランデル伯リチャード、ウオリック伯トマスを逮捕させた。この一種のクーデターで「訴追派諸侯」は宮廷から一掃される。アランデル伯は斬首され、ウオリック伯はマン島に終身流刑となった。グロスタ公トマスはカレーに移され裁判を待っているあいだに乱入してきた一団の兵士によって殺害された。襲撃したのはかつての同志であるノッティンガム伯トマスの兵士だった。ノッティンガム伯はこの直後に国王から赦免される。グロスタ公の殺害が国王リチャードの命によるものだという証拠は見つかっていないが、国王の関与は誰の目にも明らかだった。ダービー伯ヘンリー・ボリンブロクはランカスター公ジョンの嫡男ということもあってかお咎めなしとなる。

この翌年、今度はダービー伯とノッティンガム伯が衝突する。はじめはちょっとした口論だったようだが、もともと「訴追派諸侯」として国王と争う同志でありながら国王側に寝返った形のノッティンガム伯とダービー伯のあいだには遺恨があったはずである。両者は決闘で決着をつけることとし、国王もそれをいったんは承認した。しかし実際の決闘が行われる前に国王はランカスター公ジョンの了解のもとでふたりを国外追放にする。ノッティンガム伯は永久追放、ダービー伯は10年という期限つきだった。ダービー伯はフランスに移る。

この間の1398年7月、国王リチャード2世の推定相続人である第4代マーチ伯ロジャーが亡くなった。父エドマンドが戦死した直後の1382年にわずか7歳でアイルランド総督に任命されて以来、1392年、1396年とたびたびアイルランド総督に任じられたロジャーはほとんどアイルランドで成長した。リチャード2世とランカスター公ジョンは、潜在的な脅威であったロジャーを意図的にロンドンから遠ざけていたのであろう。1397年、国王によるクーデター後に叔父にあたるサー・トマス・モーティマーを逮捕するよう命ぜられたがロジャーはそれに従おうとしなかった。翌年シュルスバリで開催された議会に出席したロジャーは、支持者から熱狂的に歓迎された。シュルスバリはモーティマー家の本拠地だったウィグモアに近い。こうした状況は国王の不信を招いたが、それから間もなくロジャーはアイルランドでのちょっとした小競り合いであっけなく討ち死にしてしまった。24歳だった。

1399年2月、ランカスター公ジョンが亡くなった。宮廷で大きな影響力を持ち「イングランドでもっとも裕福」といわれたランカスター公の存在が消えたことで情勢は大きく動き出す。はじめに動いたのは国王リチャードである。ランカスター公には最初の妻ブランシェ Blanche of Lancaster とのあいだに嫡子ダービー伯ヘンリーがあった。ブランシェはヘンリー3世の玄孫である。いっぽうでランカスター公にはキャサリンという愛人がおりその間に3男1女の庶子があった。ランカスター公とキャサリンは1396年に正式に結婚し翌年には国王の認可を得てふたりの間の子供を嫡出扱いとしたが王位の継承権は認められず、ボーフォート Beaufort の家名を名乗ることになる。ランカスター公の相続人であるヘンリーは10年間の国外追放の身の上だったが、この機会に帰国が許されることを望んでいた。ところが国王はヘンリーの国外追放を永久追放に改め、相続も認めないとの立場を打ち出した。ランカスター公の資産が目的だったとも言われる。

これが国王の致命的な失策となる。封建諸侯にとって財産の維持継承は最大の関心事である。資産を保護してくれない国王の存在意義はないに等しい。国内の諸侯は雪崩をうってダービー伯ヘンリー・ボリンブロク支持に転じた。諸侯を糾合したダービー伯はイングランドに上陸、ロンドンを占領して即位しヘンリー4世を名乗った。リチャード2世は廃位され、翌年殺害された。ヘンリー4世はプランタジネット家の出身ではあるが、これ以降をランカスター朝として区別する。エドワード3世の次男ライオネルの子孫であるロジャー・モーティマーやその嫡子エドマンドを差し置いて国王となったヘンリー4世の即位は、モーティマー家を正統な後継者からする立場からみれば「簒奪」でしかなかった。

リチャードの王妃イザベルは6歳でイングランド王妃となり、9歳で王妃の座を追われ、10歳で未亡人となった。フランス本国に呼び戻されたイザベルは16歳で従兄弟にあたるオルレアン公シャルルと結婚する。シャルルは当時11歳であった。3年後、19歳のイザベルは初めての出産に臨み女児を分娩するがその日のうちに亡くなって短い生涯を閉じた。エドワード2世、リチャード2世と王位を追われ殺害された国王の王妃がいずれもフランス王家出身であったことは偶然だろうがイングランド国民に強い印象を残した。ヘンリー4世の孫にあたるヘンリー6世の王妃マーガレットもまたフランス王家(の分家)の出身で「フランスの牝狼」と呼ばれて嫌われたが、結局はヘンリー6世も王位を追われて殺害されるという前例を踏襲してしまう。それ以降、しばらくはフランス王家出身の王妃は出なかったが、久しぶりにフランスから王妃を迎えたのは処刑されたチャールズ1世である(もともとスコットランド王家だったスチュアート家ではフランスとの縁組みが多かった)。その後フランス出身の王妃は絶えて存在しない。

モーティマー家の断絶

新王ヘンリー4世は即位後最初に召集された議会で嫡子ヘンリーを後継者に指名し承認された。ロジャー・モーティマーの王位継承権を否定しようとしたのである。ロジャーの嫡男エドマンド Edmund Mortimer, 5th Earl of March と、その弟であるロジャー Roger Mortimer は、国王の命でウィンザー城に監禁された。エドマンドは8歳、ロジャーは6歳だった。

1402年、エドマンドの叔父で第4代伯爵ロジャーの弟にあたるサー・エドマンド Sir Edmund Mortimer がウェールズ軍との戦闘で捕らえられた。国王ヘンリーは身代金の支払いを拒否したが、この判断が裏目に出る。サー・エドマンドはかえってウェールズと組んで国王に抵抗することになる。エドマンドの伯母で第4代伯爵ロジャーとサー・エドマンドの姉エリザベス Elizabeth Mortimer はノーサンバランド伯爵家の嫡子で「ホットスパー」の異名をもつヘンリー・パーシー Henry "Hotspur" Percy, Lord Percy と結婚していた。ここに北部イングランドの雄であるパーシー家、サー・エドマンド、ウェールズの三者の反国王連合が成立した。ホットスパーは翌年戦死するが、サー・エドマンドは1405年、ウィンザー城からエドマンドとロジャーの兄弟の奪取を計画する。一度は成功したかに見えた奪還劇だがすぐに捕らえられ、監視はさらに厳しくなる。1409年、ウェールズを攻撃した国王軍によりサー・エドマンドは戦死し連合は崩壊した。

1413年に国王ヘンリーが崩御、太子が即位してヘンリー5世 Henry V を名乗る。代替わりによりエドマンドは赦免されるが、弟のロジャーはこの年に亡くなった。本心だったのか処世術だったのか、エドマンドは新国王ヘンリー5世に忠実だった。マーチ伯の爵位も許され第5代伯爵を称した。スタフォード伯の令嬢アン Anne Stafford(エドワード3世の末子グロスタ公トマスの孫娘)と結婚もした。24歳になっていた若い伯爵は、フランスとの戦争を再開した国王に従って大陸に渡ることになる。出征のための準備中に露見したのがサザンプトン陰謀事件である。エドマンドの姉アンはヨーク公エドワード Edward, 2nd Duke of York の弟ケンブリッジ伯リチャード Richard of Conisburgh, 3rd Earl of Cambridge(エドワードに男子がないためヨーク公の相続予定者だった)と結婚していた。ケンブリッジ伯を首謀者とし、国王ヘンリーを廃してエドマンドを国王に据えようという計画だったが、エドマンドは自ら国王ヘンリーにこの計画を密告した。陰謀に加担したものは捕らえられ、サザンプトンで裁判に付されてケンブリッジ伯は処刑された。密告したエドマンドは赦免された。ケンブリッジ伯の処刑を見届けて国王はフランスにわたり、北フランスのアザンクール Agincourt でフランス軍に大勝するが、ヨーク公エドワードは戦死した。ケンブリッジ伯の遺児への相続は許されず、ヨーク公は断絶した。

エドマンドは国王ヘンリーに従ってフランスを転戦していたが、講和が成立すると条件のひとつである国王とフランス王女の縁組みのため、フランス王シャルル6世 Charles VI の王女カトリーヌ Catherine of Valois を伴ってイングランドに帰還する。ところが翌1422年、ヘンリー5世が35歳でにわかに崩御する。わずか9ヵ月の幼児がヘンリー6世 Henry VI として即位するとエドマンドの立場は激変する。忠誠を尽くした国王を失ったエドマンドは、父ロジャーと同じくアイルランド総督として国外に出された。1425年、任地のアイルランドで33歳で死去。モーティマー家の男系は断絶した。

ヨーク家による王位請求

ヨーク公エドマンドはリチャード2世の3人の叔父のなかでは最も影が薄い存在だったが、ヘンリー4世が即位した時点では唯一存命のエドワード3世の子息とあって重みを増した。正当性に疑義をもたれていたランカスター家のヘンリー国王に対抗するためにかつぐ神輿としてはうってつけだった。反ランカスターという共通の目的のためにヨーク家とモーティマー家は結びつく。エドマンドは1402年に亡くなるが、先に触れたとおり1408年にケンブリッジ伯リチャードとアン・モーティマーは結婚する。1415年に第2代ヨーク公エドワードとケンブリッジ伯リチャードの兄弟は相次いで落命するが、ヨーク家の家督はアンとリチャードのあいだに生まれたリチャード Richard of York, 3rd Duke of York が受けついだ。ヘンリー6世が即位し、第5代マーチ伯エドマンド・モーティマーが亡くなったあとの1426年、正式に赦免されてヨーク公を名乗ることになる。このときリチャードが相続したのは伯父エドワードからヨーク公、実父リチャードからケンブリッジ伯、母アンを経由したマーチ伯、そして母方の祖母フィリッパの権利によるアルスタ伯である。

赦免をうける前から婚約していたセシル・ネヴィル Cecily Neville と正式に結婚したのは1429年のことだった。パーシー家と並ぶ北部イングランドの名族ネヴィル家と結びついたのは大きかった。のちの薔薇戦争で「キングメーカー King maker」と呼ばれることになるウオリック伯リチャード Richard Neville, Earl of Warwick はセシルの甥にあたる。いっぽうでセシルの母ジョアン・ボーフォート Joan Beaufort はランカスター公ジョンの娘であり後に「キングメーカー」がランカスター家との両天秤をかける布石になる。

ヨーク公リチャードとセシルが結婚した1429年に起きたのがオルレアンの攻防戦である。ジャンヌダルクの活躍でオルレアンを失ったイングランドは劣勢に転じ、1435年にはブルゴーニュ公がフランス王と和解して戦況ははっきりと不利になった。国王ヘンリー6世は1437年から親政をはじめていたが、フランスとの和平に傾いており戦争継続を望むヨーク公や国王の叔父であるグロスタ公ハンフリ Humphrey, Duke of Gloucester と意見が対立していた。国王はサフォーク伯ウィリアム William de la Pole, Earl of Suffolk を重用し、グロスタ公とヨーク公をロンドンから遠ざけた。サフォーク伯はかつてリチャード2世のお気に入りとなり「訴追派諸侯」の攻撃の的となったサフォーク伯マイケルの孫にあたる。フランスとの和平交渉はなかなかうまく進まなかったが、フランス王家の流れをくむ(ジャン2世の玄孫)マーガレット・オブ・アンジュー Margaret of Anjou との結婚がまとまった。マーガレットの伯母であるマリーはフランス国王シャルル7世の王妃であった。しかしフランスとの和平は遅々として進まず、そのあいだにも戦況はどんどん悪くなり続ける。そんななか、マーガレットとの結婚にともなう和平案が公表されたがそれは領土の譲渡を含む屈辱的な内容とうけとられ、激高した世論の批判はサフォーク伯にむかう。しかし国王はあくまでもサフォーク伯をかばい続け、かえってグロスタ公を逮捕した。グロスタ公がその直後に死去したのは病死とされているが、国王の関与を疑う世論の批判はますますたかまった。1449年、かつてのノルマンディ公国の首都だったルーアンがフランスの手に落ちるとサフォーク伯への非難が噴出し、ついに国王もかばいきれなくなりサフォーク伯は解任されたうえ暗殺される。かわって宮廷の主導権を握ったのがランカスター公ジョンの孫にあたるサマセット公エドマンド Edmund Beaufort, Duke of Somerset だった。

グロスタ公亡きいま、ヨーク公はいまだ跡継ぎのない国王ヘンリー6世の相続人とみられていた。ヨーク公はサマセット公の専制的な政治を批判して挙兵するが状況は有利に働かず和睦を余儀なくされる。しかしその状況を変えたのが大陸での戦況だった。百年戦争は末期的な症状を呈しており大陸のイングランド側拠点は次々にフランスの手に落ちていた。サマセット公が強い批判にさらされたのは当然である。サマセット公は最後の切り札としてシュリュスバリ伯ジョン John Talbot, Earl of Shrewsbury を派遣していったんは戦局を盛り返したものの結局は大敗してシュリュスバリ伯も戦死する。アキテーヌの主要都市であるボルドーが最終的に陥落し、百年戦争はイングランドの敗北で幕を閉じる。

百年戦争の敗北はイングランド政界に激震をもたらす。まずサマセット公の権威は決定的に失墜した。さらにヘンリー6世が精神に異常をきたして政務不能に陥った。おなじく精神疾患を発症した外祖父シャルル6世からの遺伝が指摘されている。そのいっぽうでちょうどこの頃王妃マーガレットが待望の王子エドワード Edward of Westminster, Prince of Wales を出産しており、ランカスター王家は跡継ぎを得ることができた。しかしこの慶事を父親であるヘンリは認識できなかったという。ヨーク公はこの機をとらえて国王評議会(オックスフォード条項に根拠をもつ)に乗り込んでサマセット公を逮捕させ、政務不能なヘンリ6世の摂政の地位を王妃マーガレットと争った。ヨーク公は護国卿 lord protector として国務をとることになり、王妃の摂政就任要求は却下される。ヨーク公は「太子エドワードは王妃がサマセット公と密通してできた子だ」という噂を流してエドワードの王位継承権を否定するとともに、政府の要職に自らの与党を任命していった。

ところが、1454年のクリスマスに国王ヘンリー6世が突然正気を取り戻す。ヘンリー6世はサマセット公を釈放させ、ヨーク公の護国卿を始めヨーク派が得た官職はすべて剥奪された。ヨーク公やソールズベリ伯リチャード Richard Neville, Earl of Salisbury (ヨーク公夫人セシルの兄で「キングメーカー」の父)はロンドンを離れて領地に帰還するが、国王は彼らを叛逆罪に問う意向を示す。それを聞いたヨーク派は軍勢を集め始め、武力衝突は避けられなくなる。5月22日、ロンドン北方のセント・オールバンズ St Albans で進撃してきたヨーク軍を国王らのランカスター軍が迎えうった。薔薇戦争の開幕となる第一次セント・オールバンズの戦いである。この戦いはヨーク軍の大勝で終わり、サマセット公やノーサンバランド伯ヘンリ Henry Percy, Earl of Northumberland は戦死、ヘンリー6世はヨーク軍の捕虜となる。この大勝でヨーク派の天下、とはならないのが薔薇戦争らしいところではあるが、以後の話はこの文の範囲を外れるだろう。

おわりに

中世イギリス史を少しひもとくと、ロジャー・モーティマー(第4代伯爵)の名前は必ずあらわれるのですが、しかしロジャー本人や出身家であるモーティマー家について詳しく触れたものはほとんど見かけません。調べてみると確かにロジャーは薔薇戦争にいたるまでのキーパーソンであることがわかります。そこで一般的な説明とは少し切り口を変えて、モーティマー家を中心にして薔薇戦争へいたる道のりが説明できるのではないかと考えました。成功しているかどうかわかりませんが。

幸か不幸か、ノルマン征服以前から諸侯戦争、エドワード2世の廃位、リチャード2世時代、そしてランカスター朝と要所要所でモーティマー家の人物が顔を出すため、それを追っていくことで結果としてノルマン征服から薔薇戦争までのイングランド史を概観することになってしまいました。成功しているかどうかわかりませんが。

続編になるべき薔薇戦争については、できたら何か書きたいと思っていますが、冒頭でも触れたようにすでに複数の書籍が刊行されていますので、やるならば切り口は工夫しなければいけないでしょう。

参考にしたのは主にウィキペディア(英語および日本語)ですが、そのほか中公新書「物語イギリスの歴史」上下(君塚直隆)、講談社現代新書「ヴァロア朝」(佐藤賢一)なども参照しています。系図作成に際しては thepeerage.com も参照しています。系図はあいかわらず自作、ほかの画像はウィキペディアからの引用です。

ではもし機会がありましたら次回またお会いしましょう。

(カバー画像はモーティマー家の本拠地であるウィグモア城の復元模型)