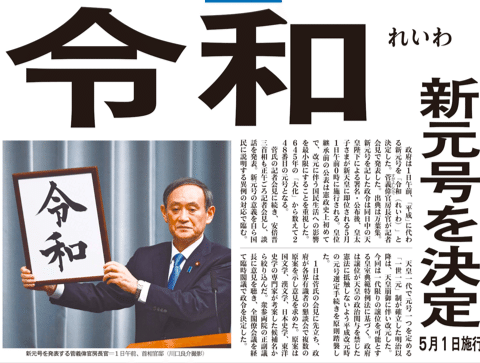

昭和の日、平成改元を振り返り、令和改元の意味を考える。

いよいよ元号が変わる。もっとも、「いよいよ」と言ったところで、実際には4月が5月に変わる程度のことで、その日を境に何かが劇的に変わることもなかろう。時代目の境目とは本来、後の世になってから「あの頃から」と認識されるものだ。

それでも何やらざわつきを覚える、今度の改元は不思議な感覚に襲われるのだ。

そもそも、日本の歴史を振り返るに、今回のように「来月から時代が変わりますよ」的に予定が立っている時代の変化などあっただろうか。

自分が体験した前回の改元、すなわち、昭和64年1月7日から平成元年1月8日へ変わる瞬間はどうだったか。

あの日は、朝6時半すぎだったか、ラジオのニュースで「天皇陛下(昭和天皇)が危篤状態になられた」という速報が流れたのを覚えている。いよいよ来るべき時が来たか、そんな感覚を持った。そして午前7時半頃だったか、宮内庁長官の緊急会見が開かれるとの情報が直前に流れ、来るべき時は確信に変わった。そして8時、昭和天皇崩御が正式に公表され、この日で昭和が終わることが確定した。

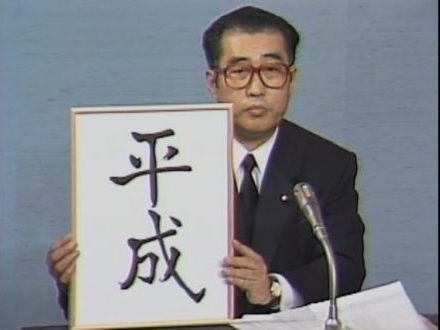

そして、この日のうちに新たな元号が発表されることを誰もが知っていたはずなのだが、その雰囲気は今回の「令和改元」の雰囲気とは全く異なっていた。崩御発表直後の小渕官房長官の会見で「歌舞音曲を控えるよう」との言葉もあったが、何より天皇陛下がお隠れになるという、ネガティブな見方にも意味で国民の多くが体験しなかったことが起こった事実が国全体を覆ったわけで、次の元号への期待、という雰囲気にはなかなかなれなかった。あるのはわずかな好奇心くらいだった。

そして、改元が確定し実施されるまでに与えられた時間はわずか1日足らず。もはや耳にできたタコがタコ焼きになってしまうくらいに聞き飽きた「平成最後」のオンパレードと違い、自分が「昭和最後」を実感できたことといえば、小渕長官の「新しい元号は平成であります」との発表を皇居前広場でラジオで聴いたあとに眺めた、昭和最後の夕焼けくらいだった。

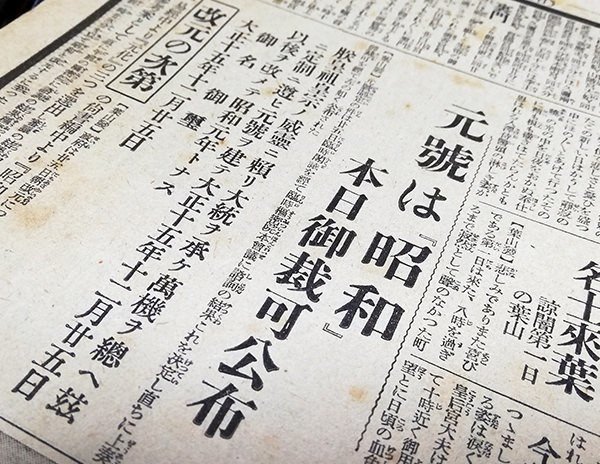

こうした平成改元のような例はこのときが唯一だろう。明治から大正、大正から昭和に代わった当時はメディアも未熟で、「明治最後の〇〇」「大正最後の〇〇」なんてあろうはずもない。唯一共通していたのは先帝崩御に伴う重苦しさだけだったはずだ。

平成改元も、令和改元も、どちらもメディアあってこその改元スタイルといっていいだろう。しかし、その中身、体験はあまりに対照的だ。

改元そのものに時代的な変化の意味があるとは思えないが、激動の昭和の末の改元とは違い、誰一人傷つくことなく平穏な中で成されるこの時代の終焉は、その名にふさわしいスタイルではないだろうか。