アーバンフォレストってなんだろう 02:国際カンファレンス参加レポート

Takeshi Okahashi

2022年6月末にベルギーで行われたアーバンフォレストの国際カンファレンス「Urban Forest, Forest Urbanism, Global Warming」に参加した。ルーベンカソリック大学建築学部のInternational Center of Urbanismというリサーチグループが中心となって企画した初開催となる国際会議だ。その3日間のカンファレンスの様子を3回に分けてお伝えするシリーズ2本目の今回は、カンファレンスのDay 2 の様子を紹介する。

Day 1 に関してはこちらを。

Day 2 は、「Policy(政策)」がテーマ。当初は、アーバンフォレストに関する政策の「重点課題」のようなものを知れる機会になるのかなと想像していたが、蓋を開けてみたら、数々の発表は、まるで「お国自慢」のように、各国、各都市で取り組まれてきた多様なアーバンフォレストの実践を披露する場となっていた。

アーバンフォレストの比較研究

まず最初に紹介したいのが、複数の都市のアーバンフォレストを比較研究した発表だ(発表要約は以下のリンクの上から2つ目)。

Victor Munoz Sanz & Tanja Herdt, "Between Top-down and Bottom-up: A comparative study on organizational and governance models in a new generation of Urban Forests"

この研究は、ヨーロッパとアメリカの5つの都市を対象に、多種多様なアーバンフォレストを分析することで、それぞれの傾向を見出している。提案している分析のフレームワークも興味深く、5つの都市の事例に限らず、その他のアーバンフォレストを分析したり、特徴を見出していくときに使えそうだ。

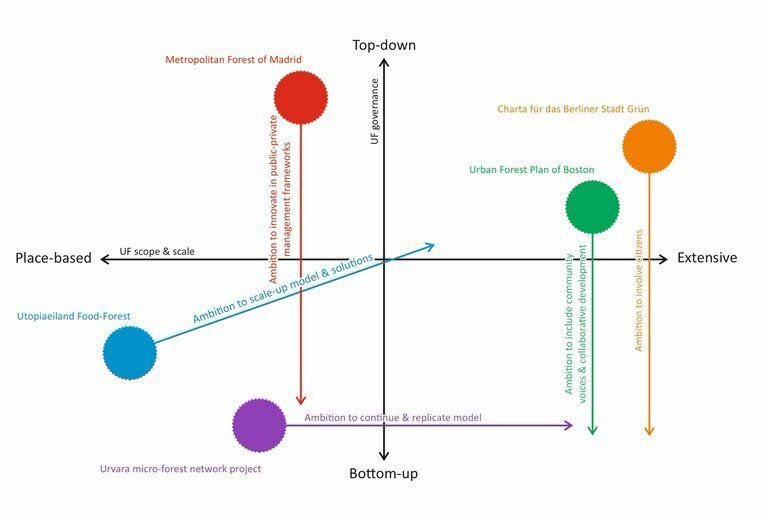

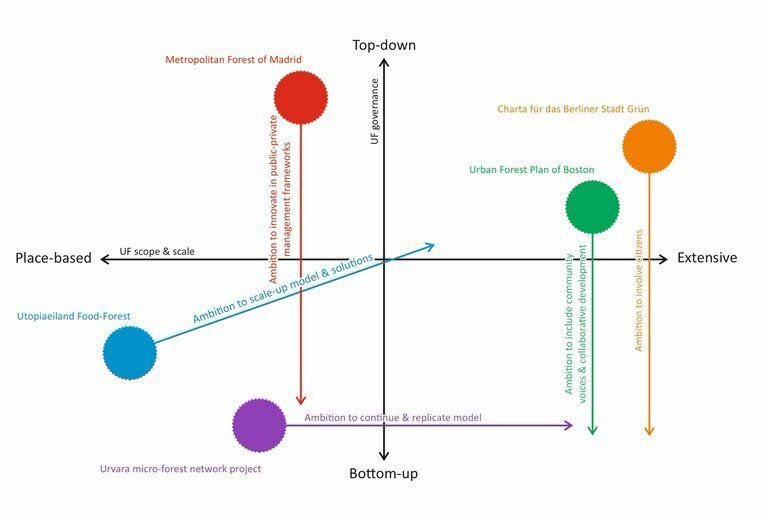

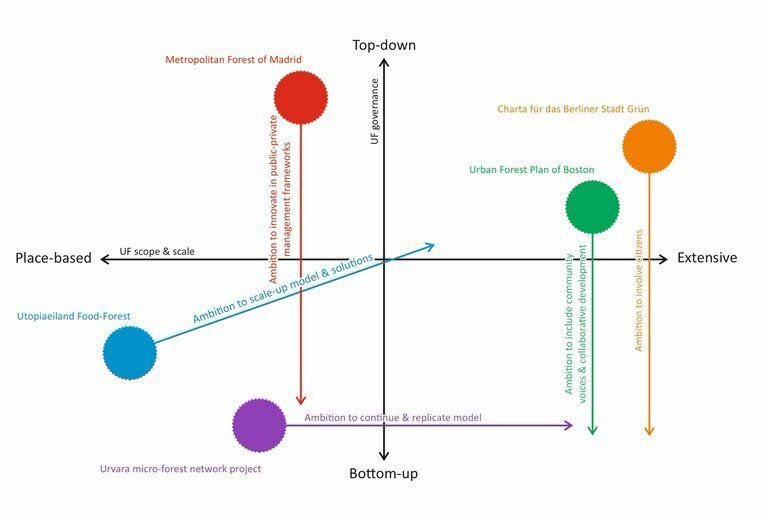

分析フレームワークは、縦軸に「ボトムアップ(市民参加型)」と「トップダウン(上位下達型・行政主導型)」を置き、横軸に「Place-based(特定の場所から始まるタイプ)」と「Extensive(広がりを重視するタイプ)」を置いたものになる。取り上げられている事例をマッピングしたのが、以下の図だ。

それでは、この発表で紹介されている実践を、この「分析フレームワーク」とともにかいつまんで紹介しよう。

Case 01:オランダの市民参加型アグロフォレストリー

まずは、オランダのアルメレにある「ユートピアエイランド」。市が主導する1.4haの「アグロフォレストリー・プロジェクト」で、前述の「分析フレームワーク」の図の中では水色で示されている。アグロフォレストリーとは、森づくりと農業を組み合わせた混合型の農法のこと。ここでは、既存の森林を生かしながら、園芸、畜産、多年草植物(野菜含む)を一緒に育てていく実験をしている。国や市から資金援助を受けてはいるものの、主体となっているWeerwould財団が多くの市民ボランティアたちとともに森の管理を行っている。だから、「Place-based(特定の場所から始まるタイプ)」のアーバンフォレストであり、「ボトムアップ(市民参加型)」であると分析されている。行政との連携も良好のようなので、このプロジェクトが順調に育っていけば、同じような取り組みをしたいと思う地域も増えていきそうだ。その意味で、水色の矢印が「トップダウン(上位下達型・行政主導型)」かつ「Extensive(広がり重視)」に向いている。

実際、この研究発表で言及はなかったが、ヨーロッパでは「アグロフォレストリー」への注目度はそれなりに高く、EU域内で情報や実践知を共有するようなネットワーク「European Agroforestry Federation(EURAF)」も存在する。

Case 02:マドリッドをとりかこむ巨大アーバンフォレスト

マドリード市の「メトロポリタンフォレスト」は、マドリード市議会が推進する全長75kmの森林地帯の計画。総面積は32,035haで、今後10年間で200万本の木が、周辺にある2,300haの土地に植えられる予定だそうだ。このプロジェクトは、都市のヒートアイランド現象の緩和、大気質の改善、砂漠化の防止、生物多様性のサポート、社会的一体感の促進、生活の質の向上を目的としている。

このアーバンフォレストは、マドリード市の主要な政策のひとつになっており、国レベル、EUレベルの政策や研究とも連動している。管理のされ方も、従来なかったような「公共調達」が試されており、「トップダウン(上位下達型・行政主導型)」で推し進められている巨大アーバンフォレスト計画の様相だ。

だからといって行政だけで成し遂げられるような土木水利計画とは異なり、アーバンフォレストには市民との関わりや理解が欠かせない。マドリード市としても、地域住民の参加や関与を促したいと考えている。図の中の赤色が「ボトムアップ(市民参加型)」に向けた矢印となっているのが、その現れだ。

後述のボストン市の取り組みは「Extensive(広がりを重視するタイプ)」に置かれている

Case 03:低所得者層の街路樹を増やす、ボストンのアーバンフォレスト計画

ボストン市のアーバンフォレスト計画は、市の「公園・レクリエーション局」が主導している。ボストンのケースが特殊なのは、街路樹を新たに植えるためのスペースが少ないため、計画の主眼が「全ての市民のレジリエンスと公平性を生み出す」ことに置かれているところだ。

アルメレやマドリードの場合と異なり、特定の場所にアーバンフォレストをつくろうというものではなく、市全域にわたって住民の理解と協力を得ながら、少しずつ街に緑を増やしていく(特に、低所得者層が住む地域の街路樹を増やすこと)ことを目指す「Extensive(広がりを重視するタイプ)」であるところに特徴がある。

より多くの市民が緑にアクセスできるようにすることで、ヒートアイランド現象を改善し、空気の質を向上させることを目的としている。ボストンにおいては、低所得者層が圧倒的に緑へのアクセスが少ないことが意識されており、アーバンフォレストの「福祉的」な側面も考慮されていることがうかがわれる。日本でも大きな都市などでは、ボストンのアーバンフォレスト計画が参考になりそうだ。ボストン市のウェブサイトには、計画のより詳しい情報が載っている。

地域ごとに異なるアーバンフォレストづくりのアプローチ

このように「アーバンフォレスト」といっても、その土地の文脈によってさまざまな形態や計画がある。また、最初に紹介した「分析フレームワーク」を使うことで、その違いや特徴を意識しやすくなる。

アーバンフォレストの多様さが見えてくれば、それぞれの良さと課題もわかる。まだまだ始まったばかりともいえる、世界各都市のアーバンフォレスト活動(運動)は、お互いが学び合うためにも使っていけるはずだ。

ということで、この「分析フレームワーク」を勝手に活用しながら、Day 2 の他の発表で紹介されたアーバンフォレストの実践を見ていきたい。

2050年に向けて積極的にアーバンフォレストを活用しようとしているアムステルダム市

アムステルダムのアーバンフォレスト政策を分析した発表では、市が、この10年以上にわたって市民や民間企業と協力しながら、情報収集や戦略づくりに取り組み、「アーバンフォレスト」と「グリーンインフラストラクチャー」の考え方を統合して、健全で生物多様性の高い、適応性のあるアーバンエコシステム(都市の生態系)をつくり出そうとしていることが指摘されていた。

「グリーンインフラ」(参考:国土交通省「グリーンインフラポータルサイト」)は、概念的にはアーバンフォレストよりも広く捉えられるような考え方で、植物や河川、森などの自然の緑が持つ力をインフラストラクチャー(生活基盤)として活用していこうという考え方だ。アーバンフォレストが、雨水を保水したり、空気を良くしたり、遮光により空間の温度を下げたりすることも、グリーンインフラと呼ぶことができる。

アーバンフォレスト施策についての発表の中で紹介されていた「2050年へむけた環境ビジョン[Omgevingsvisie Amsterdam 2050]」(2020年発行)は、アムステルダム市の「グリーンインフラ」づくりへの意気込みを感じさせるものだった。レポートを眺めるだけでも、都市の緑(グリーンインフラ)が、近隣コミュニティの質や人々の健康、生物多様性、都市交通などといかに密接絡んでいるかをデータとビジュアルで理解することができる。

アムステルダム市の取り組みは、「トップダウン(上位下達型・行政主導型)」ではありながら、広がり(Extensive)も意識されているので、分析フレームワークで表現すると、真ん中から「Extensive」寄りの「トップダウン」にポイントが置かれ、「ボトムアップ(市民参加型)」に向けた矢印が置かれる形になるだろう(後述する筆者加筆の図を参照)。

英国、リーズ市郊外のコミュニティフォレスト

英国中部・リーズ市を中心とする地域一帯で自然保護活動、コミュニティフォレストづくりを手がける「ホワイトローズ・フォレスト」の活動についての発表は、長年の蓄積と発展を感じされられるものだった。

1998年からスタートしたこの実践は、今では地域一帯にある13のコミュニティフォレストを繋ぐネットワークになっている。

20年を超える活動の中で、少しずつパートナーとなる「コミュニティフォレスト」がつながり、ボランティアや専門家、行政が連携する大きなネットワークに育ってきたようだ。 この団体が作成している、2025年に向けた5カ年計画レポート「Planting for Our Future」からも、このコミュニティの充実度がうかがえる。

会議で口頭発表をしていた、アラン・シムソン教授は、造園家、都市林業家、都市デザイナーでもあり、リーズベケット大学の名誉教授、そしてホワイトローズ・フォレストの理事長を務める。まさにこの地域の「コミュニティフォレスト」を推進してきた立役者だ。

「ホワイトローズ・フォレスト」は、市民参加型の「ボトムアップ」の小さな運動から始まりながらも、連携する団体や自治体が増えていき、今や広域で影響を持つネットワークになっている。なので、分析フレームワークに落とし込むとすると、真ん中より「Place-based(特定の場所から始まるタイプ)」側の「ボトムアップ(市民参加型)」にポイントが置かれ、そこから「Extensive(広がりを重視するタイプ)」かつ「トップダウン(上位下達型・行政主導型)」に矢印が向いているようなものになると考えられる。

追記した分析フレームワーク[追記は筆者による]

この分析は、あくまで「独自」のものとして捉えていただきたい。会議での短い発表とウェブサイトなどを参考にした「分析」なので、間違っているところもあるはずだ。しかし、あえて「独自分析」をしてみようと思ったのは、自分でもアーバンフォレストの多様性を理解し、意識していくことが重要だと感じたからだ。アーバンフォレストに取り組もうとしている(取り組んでいる)方には、ぜひ自分たちのアーバンフォレストが、この図のどこに位置していて、どんなビジョン(方向性)を持って取り組んでいこうとしているのかの思考実験をしてみていただきたい。

その地域ならではのアーバンフォレストをつくる

カンファレンス2日目は、この他にも多くのアーバンフォレストプロジェクトがあることを知る機会となった。世界で、さまざまなアーバンフォレストが実践されていることに感心させられるとともに、その地域の文脈に合わせた、その地域ならではのアーバンフォレストを創造していくことが大事なのだという気持ちも強くなっていった。

アーバンフォレストが話題になるときには、「これだけの数の木が植えられました」「都市の樹冠率(キャノピーカバー率)がこれだけ高まります」といった議論がなされることが多い。しかし、樹木を増やすことだけにこだわりすぎず、アーバンフォレストの多様な魅力と価値を検討しながら、その土地に合った計画を練っていくことも、同じくらい大事だ。

巨額の予算をかける植林計画を持つアーバンフォレストも素晴らしいけれど、小さくとも、その森ならではの独自の価値を追求していくアーバンフォレストにも大きな価値がある。

ACTANT FORESTは、今のところ「アーバンフォレスト」ではなく、「カントリーフォレスト(田舎の森)」だ。しかし、僕たちは、ACTANT FORESTでの実践や思考を都市に広げていきたいと思って活動している。

北杜市の「特定の場所(Place-based)」で「ボトムアップ」で始めた取り組みであるものの、ゆくゆくは「Extensive」な取り組みにも広げていきたい。そして、今回参加したような、多様なアーバンフォレスト実践者が集まる国際会議で、自分たちならではの、その地域ならではの実践を発表する日が早く来ると良いなと思う。

次回、3日目のレポートに続く。