アーバンフォレストってなんだろう 03:国際カンファレンス参加レポート

Rina Horisawa

昨年6月末にベルギーで行われたアーバンフォレストの国際カンファレンス「Urban Forest, Forest Urbanism, Global Warming」にACTANT FORESTのオランダ在住メンバーが参加した。ルーベンカソリック大学建築学部のInternational Center of Urbanismというリサーチグループが中心となって企画した初開催となる国際会議だ。その3日間のカンファレンスの様子を3回に分けてお伝えするシリーズ最終回となる今回は、最終日 Day 3 の様子をお伝えする。

Day 1 、Day 2 に関してはこちら。

「デザイン」とアーバンフォレスト

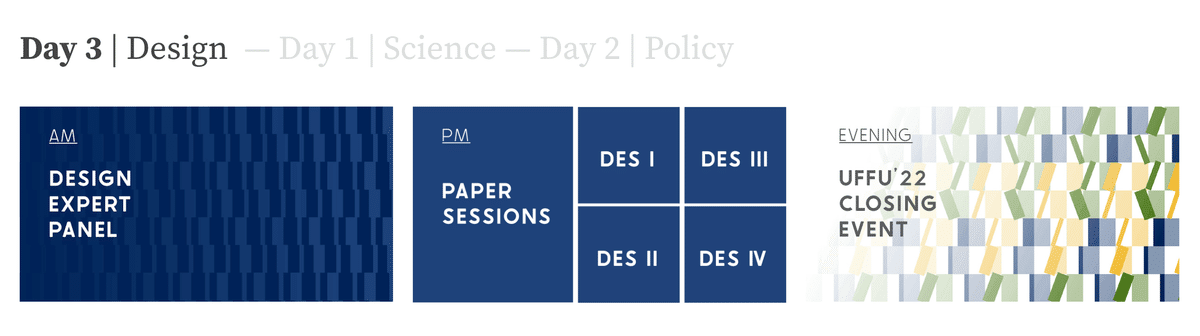

Day 1、Day 2ではそれぞれ、「Science(科学)」「Policy(政策)」をテーマに欧州を中心に集まった多様な研究者と実践者が発表を繰り広げた。Day 3のテーマはATCANT FORESTとしては最も気になっていた「Design(デザイン)」。あいかわらず、科学、政策、その次にデザイン、というマルチディシプリンな並びがなんとも欧州らしい。3日目の要旨はこちら。

Day 3 | Design

最終日には、第一線で活躍するデザイナーによる建築プロジェクトや、アカデミックな研究者によるデザイン研究など、いくつかの代表的なケーススタディが発表される予定です。さまざまなプロジェクトとその背景を紹介することで、確固たるアーバンフォレストやフォレストアーバニズムの新しいモデルの構築には、繊細な造園や都市設計が必要であり、それによって都市のヒートアイランド、炭素隔離、都市汚染、雨水管理、公共空間の拡大といった問題に対応することを明らかにします。

研究と実践双方の専門家たちによるパネルディスカッションに始まり、テーマごとの論文発表、最後は3日間の総括として主催者によるクロージングセッションという流れで、カンファレンスの最終日が締め括られた。終始、実践者とアカデミアの人間が混合して、議論を繰り広げていたのが印象的だった。

エキスパートによるパネルセッション、論文発表、クロージングと続いた

今回のnoteでは、3日目のメインパートでもあった、各地で活躍するランドスケープデザインの研究・実践双方のエキスパートによるパネルセッションを中心に、当日の発表内容をご紹介する。

パネルセッション01 - ソシオエコロジカルなグリーンベルト

パネルセッション最初の登壇者は、ニューオーリンズのテュレーン大学教授のMargarita Jover。建築とデザインを融合した研究を進めるTulane school of architectureで教鞭をとりながら、自ら創設した建築スタジオaldayjover arquitectura y paisajeの建築家としても活躍する、研究者であり実務家だ。彼女のパネルでは、スペイン・マドリード市の「メトロポリタンフォレスト」計画の一環として採択されたランドスケープデザインプロジェクト「Manantial Sur, Regenerated Infrastructure」が紹介された。

Day2 「政策」でも紹介されていたが、スペインの首都マドリード市の「メトロポリタンフォレスト」は、マドリード市議会が推進する全長75kmの森林地帯の計画。総面積は32,035haで、今後10年間で200万本の木が、周辺にある2,300haの土地に植え替えられる予定。都市のヒートアイランド現象の緩和、大気質の改善、砂漠化の防止、生物多様性のサポート、社会的一体感の促進、生活の質の向上を目的としている。

このグリーンベルトの設置によって、森が成熟すると17万トンのCO2を吸収することになるという。その計画の一環として採択されたのがJoverらが企画した「Manantial Sur」(スペイン語で「南の泉」の意)だ。マドリード南部のマンサナレス川の河川敷に沿ったエリアをデザインする。この地域は、歴史的に、道路や鉄道の分岐点、排水処理場、雨水タンクなど開発インフラによって土地が分断されてきた。また、市の「排水」エリアとして開発され、社会的には「快適でない」とみなされており、周辺住民一人当たりの所得が市内でもっとも低い地域でもある。

Joverらの計画では、定期的に発生する洪水の水を利用して川周囲の土壌環境を整えることで、植生を回復させて生態系の多様性を復活させ、植物の回廊によって分断されてきた各エリアの接続を叶える。さらに、再生水を景観変化のみならず教育・文化施設へも活用することで、エコロジーの観点からも社会性の観点からも、回復性(レジリエンス)の高いグリーンエリアをつくり出すというのが、「Manatial Sur」の提案だ。

(出典:https://estrategiaurbana.madrid.es/wp-content/uploads/2021/03/Memoria-Manantial-Sur-Lote-4.pdf)

Joverのプレゼンテーションの中で繰り返し強調されていたのは「socio-ecological(ソシオエコロジカル)」という考え方のフレームワーク。生態系を回復させ動植物の多様性を促進するのみではなく、その地域に暮らす人々の生活が社会的にどう豊かになるのかも合わせて考える必要がある、ということだ。そのためには、道ひとつをつくるにも、動植物とそこに暮らす人間の社会、双方にとっての心地よさとレジリエンスを考慮する必要があるという。

自然というアクターを取り入れよう、という話をするときには、しばしば人間というアクターが〈人間〉に一括りにされて、その中にある不均衡さや非対称性が消えてしまう。自然というアクターに対しても然りだ。そんな、自然—人間の二元論を捉え直す必要性と、その二元論の中で取りこぼされてきた人々、生き物への視点を考えさせられる発表だった。

パネルセッション02 - 芸術としてのランドスケープデザイン

2人目の登壇者は、オーストラリアのランドスケープデザインスタジオTCL(Taylor Cullity Lethlean)の創設者・ディレクター、Kate Cullity。南オーストラリアのアデレード大学でも教鞭をとる彼女は、国内外で活躍するランドスケープアーキテクト・都市デザイナー・環境芸術家として、数々の賞を受賞している実務家の中でも大ベテランという風格だった。

TCLのランドスケープデザインは、地域研究に基づいた文化性・社会性に美学的な美しさを融合した、ランドスケープデザインのコンテンポラリーアートとも称される。Kateのプレゼンテーションでは、TCLの1990年の設立から25年にわたるランドスケープデザインの実践を振り返り、これまでに実施してきた事例がいくつか紹介された。たとえば、オーストラリアの風景や植生、環境を詩的に表現していることが評価され「建築のオリンピック」とも呼ばれる世界建築祭(WAF)で最優秀賞を受賞したクランボーン植物園の「Australian Garden」。そして、2003年の大規模な森林地帯火災の跡地に設定された「100の森」プロジェクト、ビクトリア美術館内にオーストラリア南東部の森を再現した展示「Forest Gallery」などが紹介された。

経験と没入感を通じて風景、科学的および文化的な物語を伝える

ランドスケープ デザイン アプローチを採用している。(出典:TCL)

(出典:TCL)

パネスセッション03 - ボストンの「公平性」中心主義なアーバンフォレスト

3人目の登壇者は、Day 2 「政策」でも紹介されていたボストン市のアーバンフォレスト計画のランドスケープデザインを担うStoss Landscape UrbanismのAmy Whitesidesだ。ボストン市で実施されている、「気候の影響を公平に緩和し、生物多様性を高め、すべての住民の都市体験の質を向上させる手段」としてのアーバンフォレストづくりの研究と実践が紹介された。

計画を主導する市の「公園・レクリエーション局」の外部パートナーとして協業するStoss Landscape Urbanismは、同じく外部パートナーである森林コンサルティングのUrabn Canopy Worksとタッグを組んで計画を策定している。地域の非営利団体とパートナーシップを結び、緑地化と同時に人材育成やコミュニティづくりを行い、Green Equity(緑への平等なアクセス)を達成するための手段としてのアーバンフォレストづくりを行っている。Amy はこのプロセスをEquity-centred(公平性中心)プロセス と表現する。

(出典:2022 Urban Forest Plan)

アメリカにおいて樹冠の少ない都市部は、より気候変動の脅威にさらされており、エリアによって緑化への投資額にも大きな差があるため、すべての市民が平等にGreen Equityを得られているわけではなく、また樹冠率の低いエリアには、第一言語やエスニシティに偏りがあるということも報告されているという。こういった背景から、Green Equityを考慮しながら、アーバンフォレストづくりを進める必要があるということが強調された。

樹冠率と地域の経済社会状況に相関関係がある。(出典:Amyのプレゼンテーションより)

また、同プロジェクトで特徴的なのは、植林による樹冠率の向上に加え、それと同時進行で行われる市民育成事業だ。樹冠を増やしたところで、それを維持できるだけのスキルをもった人材が不足してしまう。市民間にコミュニティをつくり、樹木に関する知識を共有することで、樹木と同時に自然リテラシーの高い人材づくり、コミュニティづくりも叶えようとしている。

都市に森を増やす、だけではなく、その森への「公平なアクセス」と「コミュニティ」も同時にデザインすること。東京都心部においてもエリアごとの緑比率の違いは報告されている。所得やバックグラウンドによる差異を必然的に含む大都市圏のアーバンフォレストづくりには重要な視点となりそうだ。

先日、エジプトで開催されたCOP27でも、近年の気候変動に対するアクションの多くが「公平性」を中心においていることが報告されている。また、都市のアーバンフォレストづくりには、多様なステークホルダーを巻き込み、共創を促すファシリテーター的な役割も重要になることを教えてくれた発表だった。

パネルセッション04 - mictoclimate(微気候)で風土をデザインする

4人目の登壇者は、ランドスケープ建築事務所 Bureau Bas Smets のBas Smets。建築・土木工学の修士号とランドスケープアーキテクチャーの学位をもつSmetsは、2007年にブリュッセルに事務所を設立して以来、20名の建築家とランドスケープアーキテクトのチームとともに12カ国以上でプロジェクトを実施している。Smetsは自分自身を「ランドスケープアーキテクト(ランドスケープ建築家)」と表現する。

Smetsのランドスケープ建築の特徴は、見た目としての形式だけでなく、microclimate(微気候)レベルでそのデザインされた空間の気候変化(たとえば、暑くなり過ぎている都市部の気温を下げる、乾燥地帯に降雨量を増加させる、など)を起こすことで、Argumented Landscape(拡張された風景)をつくり出すことができるとしている点だ。

いくつかの事例が紹介されたが、ひとつはロンドンのマンドレイクホテルの中庭にジャングル的な気候と風景をつくり出した事例。高さ30mの木々が生い茂るジャングルのような雰囲気だが、日陰は建物そのものが提供し、ホテルの客室やその他の空間から発生する湿った熱が、より熱帯に近い気候を生み出し植物の生育を促している。

別の事例はBreau Bas Smetsの代表作のひとつで、3年前に火災で被害を受け現在は修復工事が進むパリ・ノートルダム寺院周辺の改造案だ。この計画では、寺院敷地内の緑地は36%増加し、風景を視覚的に変えるのみでなく、緑地化によってパリ中心部の気温を下げるようにもデザインされているという。ノートルダム寺院の敷地全体を樹木で囲い、寺院前の広場は林の中にぽっかりとあいた空き地のようにする。裏庭にはセーヌ川と結ぶ芝生の庭がつくられ、そこからゴシック建築のステンドグラスなどを眺めることができるようになる予定だ。竣工完了予定は2027年。プロジェクトの青写真はこちらからも詳細を見ることができる。

Les abords et le parvis de Notre-Dame se transforment. La Seine et la nature ont une place majeure dans le projet de l'équipe de Bas Smets retenu par le jury. Mieux mettre en valeur notre belle cathédrale pour mieux la révéler, dans le respect de son histoire qui nous oblige. pic.twitter.com/giRmoCMYSg

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 27, 2022

パネルセッション05 - 森林都市化(フォレスト・アーバニズム)のデザインリサーチ

パネルセッション最後の登壇者は、本カンファレンスの開催地ルーベン大学の卒業生であり、Atelier MIDIの創設者Wim Wambecq。建築家であり、アーバンデザイナーだ。

Wimのプレゼンテーションでは、彼が博士論文として取り組んだ、フランドル地方の都市と森林のダイナミクスに関する研究を引用しながら、「Forest Urbanism(森林都市化)」という概念が紹介された。そのコンセプトは、自然環境を保全しながら、よりレジリエントで住みやすい都市をつくるために、グリーンインフラや自然の要素を建築環境に統合することを目指す革新的な都市開発のアプローチとして近年注目されているものだ。

まず、フランドル地方の特徴として、土地利用形態が非常に細分化され、小規模で分散した集落が多数存在することが指摘された。つまり、どこからが都市部でありどこからが森林かの明確な区別が曖昧な状態になっている。都市、森林ともにまだら状に開発が進み、スポンジ化したエリアが多数存在することも課題とされている。

(出典:Forest Urbanism in the Dispersed Flemish Territory)

Wimは、このような特徴をもつフランドル地方は、フォレスト・アーバニズムを探求する理想的な環境であるとしている。スポンジ化したエリアにグリーンインフラを適用させることで、レジリエンスや居住性の向上、在来種の生息地を提供することによる生物多様性推進の可能性をリサーチ・バイ・デザインの方法論を適用しながら検証しているという。

このフォレスト・アーバニズムを実現するための課題として、土地の所有権、地方政治、市民の理解などの問題が取り上げられた。また、学際的な協力の必要性や、グリーンインフラを既存の計画や政策の枠組みに統合する必要性など、フォレスト・アーバニズムの実施を支援する枠組みづくりの必要性についても強調していた。

論文の全容は、カンファレンス後に出版された、Wimの著書「Forest Urbanism in the Dispersed Flemish Territory」でもより詳しく読むことができる。

以上が午前に行われたパネルせセッションの各発表内容だ。

ペーパー発表

午後は前2日間に引き続き、2つのセッションに分かれての研究・実践のペーパー(論文)発表が行われた。前半は「New human/non-human relations」と「Variations of forest and urban co-existence」の2テーマに分かれ、後半は「Ecological infrastructure in rural & (peri) urban areas」と「Negotiating cultures of design and maintenance」の2テーマに分かれてそれぞれペーパーセッション(査読を通過した論文の発表)が行われた。

世界各国から集った研究者に実践者、そして開催校であるKU Leuvenの大学院生らも複数人発表に参加し、各々のテーマにそって発表とディスカッションを繰り広げていた。

ACTANT FORESTとして特に気になった発表はJorg SiewekeのWood wide webに関する研究発表や、オランダで「Trees First」の概念を提唱しアーバンフォレストの実践に取り組む、Jean-Francois Gauthierの発表「Trees first: the public spaces of the forest city」など。

すべてのペーパー発表を見ることはできなかったので、ここでの詳細な説明は省略するが、UFFU22のホームページからは発表されたすべての論文の要旨を見ることができるので、気になったテーマの論文を眺めてみるだけでも面白い。

Closing - アーバンフォレストの未来に向けて

ペーパー発表のあとは、主催者・モデレーターであるルーベンカソリック大学のKelly Shannon、そしてパネル発表を行ったMargarita Joverらによるクロージングディスカッション。

パネルディスカッションやペーパー発表でも多く言及されていた、都市と森林の関係性に関する議論や、「自然」と「人口的な自然」そして「都市」の境界はどこからか、というような定義に関する議論のほかに、今回のカンファレンスでは非西洋の事例発表が少なかったことなどが、議論に上がった。実際に、事例のみでなくプレゼンターにも非西洋圏の参加者は非常に少なく、全体の1割程度という印象だった。ヨーロッパで開催されているカンファレンスなので致し方ない面はありつつも、「来年は非西洋からの事例や発表が増えるようにしたい」といった声が多く聞こえてきたのも印象的であった。

日本の事例を発表した日本からの発表者も今回はいなかったが、ACTANT FORESTがこれまでにリサーチしてきたような日本独自の知恵の中にも、ここで発表されたアーバンフォレスト研究と良い相乗効果を発揮するものもたくさんあるだろう。

また、3日間のカンファレンスを通して、欧州において「アーバンフォレスト」に、多くの資金と人材が投入されていることをひしひしと実感することができた。ルーベンカソリック大学の学生を始め、多くの若手研究者がアジアや南米など、世界の各地から集まってカンファレンスに参加していたことも、今後のアーバンフォレストの広がりを感じる種となった。これから、アーバンフォレストは研究においても実践においても、より大きなテーマとなり、それは欧州以外の地域でも広がっていくのではないか、という大きな潮流のようなものを感じ取ることができた。

アーバンフォレストってなんだろう

「アーバンフォレストってなんだろう」という問いを抱えて参加した今回のカンファレンス。

この3日間では、都市における自然の「社会的」な意味が繰り返し問われていた。アーバンフォレストは、ただ都市に緑の面積を増やすことでもなく、一部の人々だけが綺麗に整備された自然にアクセスできることでもなく、自然というメディアを通して多様な人と生物がともに暮らせる空間をつくり出すということなのだと思う。

木を育てて売る林業の経済合理性だけでも、脱炭素という政治的ゴールだけでもない。都市における森づくりには、その土地に暮らす人たちの社会性と自然環境の双方にとっての利のある、ソシオ-エコロジカルな存在としての自然を捉えていくことが重要だと学ぶことができた3日間だった。