株式分割によるボラティリティ低下の効果

皆さま、アクロポリス・アドバイザーズです。

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今回は株式分割とボラティリティの関係性について当社で調査しましたので、その結果についてご紹介します。

以前紹介したスノーディ氏の著書『投資家をファンに変える「株主ケア」』の中で、最低売買金額が高い銘柄はボラティリティが高いと主張しています。そこで、株価分割により最低売買金額が変わったときに、ボラティリティが低下するかどうかを調査しました。

最低売買金額とボラティリティの関係について

以前紹介したスノーディ氏の著書『投資家をファンに変える「株主ケア」』 の中で、株の最低投資金額が高い銘柄はボラティリティが高いと指摘しています。スノーディ氏の分析結果では、特に最低売買金額が50万円以上の銘柄群はそれ以下の銘柄群よりボラティリティが高いことを示しています。

このことから、株式分割によって最低売買金額が50万円以上から50万円以下に下がることでボラティリティを低下させることができるのではないかと推察できます。

株式分割とボラティリティの分析

今回は、2020~2021年の間に株式分割を行った銘柄341社(一企業が複数回の分割を行った場合はそれぞれ1回としてカウント)を対象にして、株式分割前後でのボラティリティの変化を分析しました。ボラティリティはいずれも250日間の日次終値リターンで計算しています。また、年次換算はしていません。

分析1:

まず、株式分割を行った全銘柄で株式分割前後のボラティリティの中央値を比較しました。結果としては、ほとんど違いは見られず株式分割直後においてボラティリティ低下の効果が見られないようです。

分析2:

スノーディ氏の分析では、最低売買金額が50万円以上の銘柄群はそれ以下の銘柄群よりボラティリティが高くなっていました。そこで、50万円以上から50万円以下に最低売買金額が下がるような株式分割を行った銘柄に絞って、ボラティリティを比較してみました。該当する株式分割は106件で、株式分割後のほうが若干ボラティリティが大きいという結果になりました。

分析3:

分析1、2からは株式分割後にボラティリティが下がるという傾向は確認できませんでした。しかし株式分割直後は既存投資家が保有株を一部売却したり、新たに個人投資家が購入するなど、一時的に取引が活発になっている可能性があります。

そこで分析3では、株式分割後250日目を起点としてそこから250日間のボラティリティを計算して、株式分割前のボラティリティと比較しました。まず分析1のように株式分割を行った全銘柄で比較します。結果は以下の表のとおり、約15%程度のボラティリティ低下が確認できます。

分析2のように50万円以上から500万円以下に最低売買金額が下がるような株式分割を行った銘柄を対象にしてボラティリティを比較します。結果は以下の表のとおりです。こちらも上の表ほどではないですが、ボラティリティが低下したことが確認できます。

株式分割と出来高の分析

分析3の「株式分割直後は既存投資家が保有株を一部売却したり、新たに個人投資家が購入するなど、一時的に取引が活発になっている」ことを確かめるために、株式分割前後の調整済み出来高の中央値を比較しました。

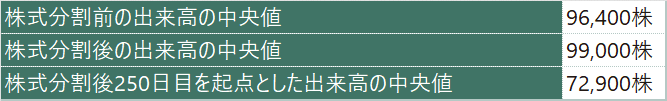

計算方法は、まず各銘柄で株式分割前後の250日間と、株式分割後250日目を起点とした250日間の計3通りで出来高の中央値を計算します。そして、それぞれのグループで中央値を再度計算します。

結果は以下の表のとおりです。

株式分割後の出来高の中央値が若干大きく、株式分割後250日目を起点とした出来高は分割前より25%程度低下しています。

このことから、株式分割直後は一時的に取引が活発ですが、しばらくすると落ち着いてくると言えそうです。

最後に

株式分割で最低売買金額を下げることで、ボラティリティを低下させることができると確認できました。

しかし、株式分割直後は一時的に取引が盛んになるためボラティリティの低下は見込めず、しばらく経ってからボラティリティ低下の効果を享受できる点に注意する必要があります。