AppleがNeXTになってしまうかも

1997年に正式にNeXT SoftwareがAppleに買収されたわけですが、買収総額は4億2900万ドルでした。1996年当時のAppleの最高技術責任者であったエレン・ハンコックがMacの次期OSの検討をしていました。

Windows NTやSolarisそしてBe等が候補に上がり、Beとの交渉が進んでおり、決まりかけていたところに、1996年11月にNeXTの営業担当がNeXTSTEPの売り込みをかけ、実機デモにSteve JobsがAppleに来たのでした。

Intelを含めた複数のCPUに対応し、まともに動いているNeXTSTEPを見て、エレン・ハンコックが驚いて、出来の悪いBeOSとの大きな差が露呈した事もあって、次期OSの決定と、手に入れるための買収交渉が急展開したのでした。

買収総額が高いのは、ソフトウエアの性能に加えて、ハードウエアへの対応の柔軟性、そして、Steve Jobsという人物の持つ力を加味したものでした。

ウォルター・アイザックソンのSteve Jobs伝記にあるように当時のApple CEOギルバートアメリオをSteve Jobsがわずかな時間で説き伏せたのも大きな出来事でした。

私の知る限り、1996年当時のSteve Jobsはピクサーでのトイストーリーの成功もあって、NeXTでは全く成功しなかった一般ユーザー向けコンピュータ事業へのモチベーションはうんと低くなっていたのでした。

しかし、Steve Jobsがかつて自分が創った会社であるAppleに移って、会社の文化・信念、会社全体の組織の構成、社員の動向を見て、当初の会社の姿からは大きく変わってしまっている事を認識したのだと思います。

WWDC1997で、Steve JobsはFireSide Chatという来場した開発者と忌憚の無い質疑応答のセッションを持ち、これからのAppleの進むべき道を説明しました。その後10年程の成長の方針・計画の基本的な事がこのセッションで明らかになったのだと思います。

特にインターネットを含めたネットワークを使ったコンピュータの発展を繰り返し強調したのです。社員が一つの方向に向かえる事、製品ラインナップを思い切り縮小する事も計画に入っていたわけです。

私もこのセッションに参加したので特に強い印象を持っています。特にSteve Jobsが「マイクロソフトと戦っても意味はない。すぐれた製品を生み出す事が一番重要で、今のAppleならそれが出来る」と開発者を鼓舞しました。

1997年7月にはWWDCの縮小版がJapan Developers Conferenceとして幕張で開催されました。私はAppleジャパンが用意したブースにNeXTの展示とデモを用意し各セッションを楽しんだのですが、実は予定されていたAppleの幹部社員が来日してなかったのです。

Appleで何か大きな動きがあるらしいという話しを聞いて、知り合いのジャーナリストと共にいろいろ探りをいれていたのですが、なんと、CEOアメリオのアドバイザーだったSteve Jobsが当初は拒否されていた取締役会への参加を行い、取締役会のメンバーの入れ替えも起きていたのです。

Appleに最初に投資し、Appleを支えたものの、ジョン・スカリーの提案に乗って結果的にSteve JobsをAppleから追い出す事になったマイク・マークらは退任したのでした。

NeXTを推したエレンハンコックの技術部門最高責任者はすでにNeXT出身のアビー・テバニアンとジョン・ルービンシュタイに替わっていたわけです。

そこから怒濤のApple改革が始まるわけですが、Appleを離れていた優秀なエンジニアを呼び戻し、Mac OSをRhapsodyというコードネームのNeXTSTEPベースの新しいものにする事が決定されたのです。

従来のMacのアプリケーションも動作し、さらに従来のアプリケーションを安定して動く形に変えるCarbonというフレームワークも用意し、開発者は大きな変革に対応する事になりました。

1998年に発表された画期的なハードウエアがiMacです。ディスプレイ内蔵のオールインワンタイプ・パソコンで、周辺装置とのインターフェイスはUSBです。電話やモデムと繋ぐモジュラージャックも標準で、インターネットにも簡単に接続できたのです。

これは、Steve Jobsの単独企画製品で、来たるインターネット全盛時代に個人がインターネットに接続してあらゆる活動に応用する先駆けになりました。検索エンジンも充実したので、情報を得るコストが劇的に下がったわけです。

もはや知識を得ている事が特権ではなくなりました。わからない事があったら調べればよい時代に入ったわけです。Appleがコンピュータを個人に開放したように、iMacは個人がインターネットを通じてあらゆる情報にアクセスする事が出来るようになったわけです。

1998年のWWDC 1998ではそれまで基調講演以外は公開されなかったという慣例を変更し(結局従来の方式ではこの年だけ後にオンラインでの公開になる)全セッションが公開され、広く報道されました。

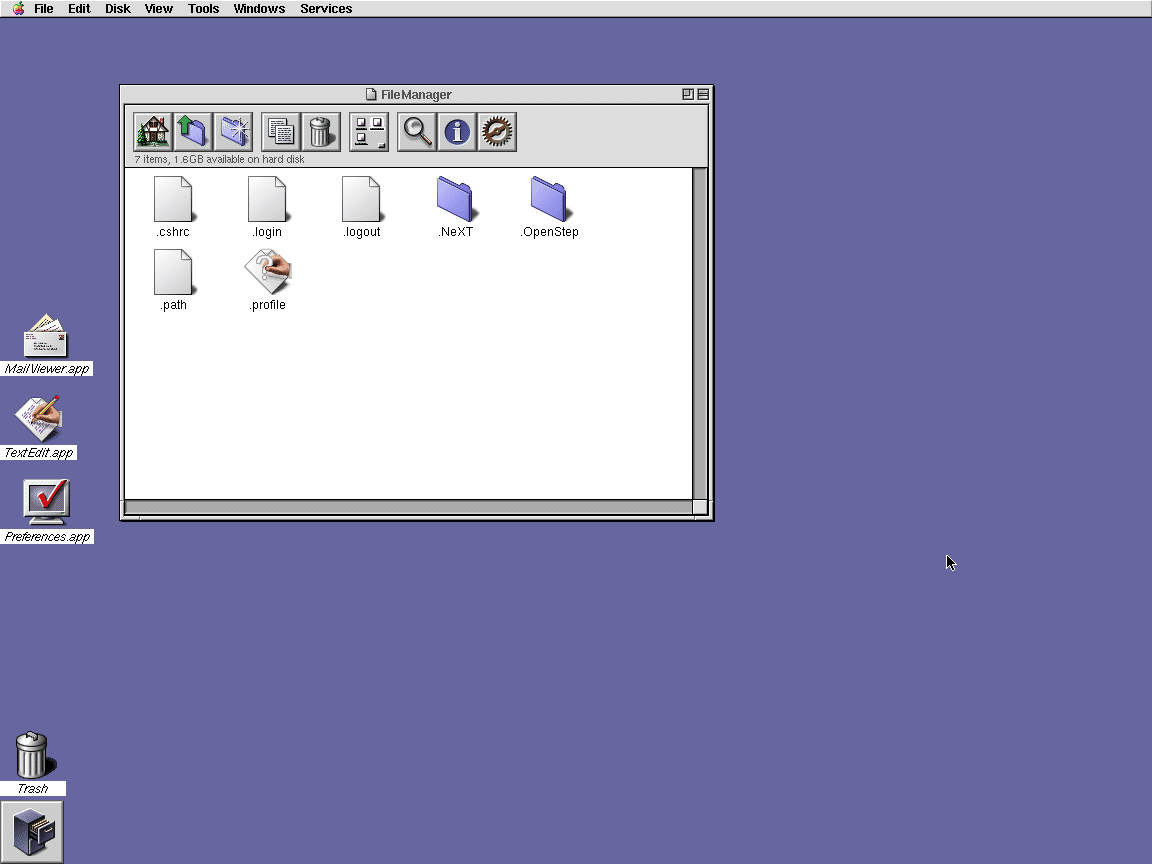

RhapsodyはNeXTSTEPベースである。NeXTSTEPをPower PCの上で、Macのデスクトップユーザーインターフェイスを使って実現するのである。

開発者は、新規開発の場合、Appleが用意する開発環境で開発し、NeXTSTEPで培われたフレームワークを利用するので、ネットワークやよくあるオブジェクト、ユーザーインターフェイスに関してもフレームワークにまかせれば自分で細かくコードを書く事は避けられるのでした。

オブジェ指向プログラミングの醍醐味は、既にあるオブジェクトを最大限再利用し、新しく追加する部分だけに集中出来る点です。つまり極力コードを書かないということです。これで開発効率は大きく上がります。開発効率が10倍になるのも実感できたわけです。

実は前年の1997年10月に開発者向けのRhapsody Developer Releaseが登録開発者向けにリリースされました。なんと、Power PCとIntelの2つのMPUをサポートしていました。

見た目はMacっぽいものですが、中身はNeXTETSPそのものでした。AppleがPower PCの後継MPUとしてIntel Processorに対応する事がはっきりしたわけです。

同時に、いままでのMacのハイエンドユーザー向けにPower Mac G4やマルチコアであるPower Mac G5にも対応していました。

1999年のMac World EXPO SFではPower Mac G3に搭載したMac OS X Server 1.0と50台近いiMacを使って、NetBootという新しい機能を使って、OSをサーバーに保存されたイメージからダウンロード・起動するというデモを行いました。

ローカルネットワークのバンド幅の確保に気を使う必要がありましたが、一つの起動イメージから一斉にiMacが起動するという、学校等には非常に魅力的なソリューションになりました。

私もこのNetBootは日本の企業・学校でへの導入を手伝いました。なにせ、設定するOSがNeXTSTEPそのものであったMac OS X Server 1.0だったので、理解できる人がすごく少なかったのです。

クライアント側のターゲットOSはMacOS 8でした。

この頃、Adobeのライセンスが発生するDisplay PostScriptベースのNeXTSTEPの描画システムをより洗練されたMacのQuick Drawを取り入れたQuartzへの移行も行われていました。

QuartzはPDFベースで当初描画スピードに難があると思われたが、Appleが新たに開発したPDFの描画システムは非常に効率が良く、高速でした。いまだにMacOSのPDFビューアーは非常に快適に動作します。

NeXTSTEPのウィンドウサーバーからの離脱が進み、Windowserverが抱えていたフォントの管理も、従来のFont管理と結合され、フォントの読み込みを含めて極めて効率の良いものとなっていったのです。

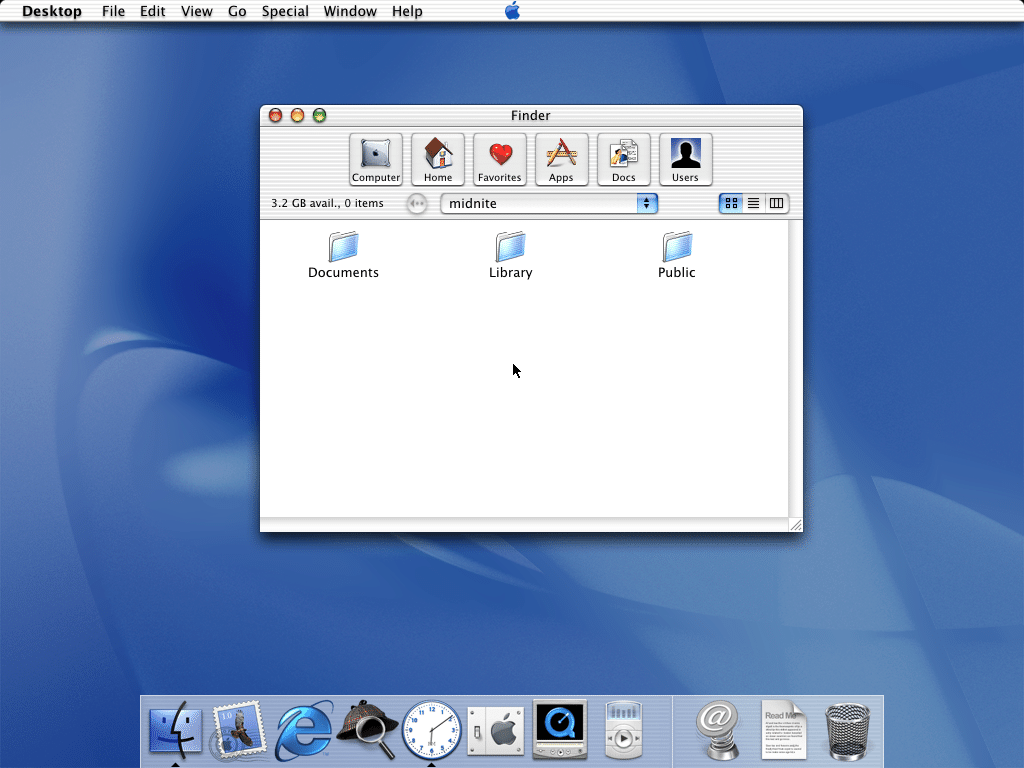

RhapsodyはMac OS Xという製品名に決まりました。

そして2000年後半にはMacOS X Public Betaプログラム(有料3500円)が開始され、今までのMacと融合したユーザーインターフェイスで新しいMac OS Xが使えることが知らされたわけです。

同じ時期にiPodが発表され、音楽を楽しむ新しい環境を提案し、楽曲の購入に関して2003年にはiTunes Music Storeという画期的な音楽配信システムが発表され、違法ダウンロードが横行していた音楽配信にユーザーも音楽家・音楽出版者も安心して使えるものができました。

これは、Steve Jobsが音楽好きであったこともあって、自ら大手レーベルと交渉し、1曲1ドル、5デバイスまで利用可能という設定にできたのです。盗まれるよりはましですからね。

日本では2005年から配信が開始されています。目玉のレーベルは東芝EMIとAvexでした。日本での発表会に参加したのですが、名だたる音楽関係者が出席していました。

2003年にはPower Mac G5が発売されます。IBMのPower4の64ビットのデュアルコアで、非常に性能の高いものでした。バージニア工科大学のスーパーコンピュータの構築に使われ、全米TOP3に入ったものです。

特筆すべきは、MacOSXが元々持っているマルチプロセッサー対応の優位性がこのPower Mac G5で証明された事です。

Mac OS XのカーネルであるMachカーネルは開発当初からマルチCPUアーキテクチャー、マルチプロセッサー対応で、その上の層をしっかりと支え、フレームワークのサポートによって開発者はCPUの数を意識する事なく、マルチコアの環境を使えたのです。

そして2005年についにPower PCからIntelへの移行が発表され、マルチコアであるIntel Core Duoを搭載したIntel Macが登場します。Power Mac G5でマルチコアでの動作は検証済みだったので、Mac OS Xはマルチコアで快適に動作するものとなりました。

Boot Campという技術を使って、Windows XPの動作も可能でした。WindowsとMac OS Xは同時には動作せず、どちらかで起動する形式です。

2002年にはAppleが提供するサーバーマシンであるXserveとファイバーチャネルをサポートするXserve RAIDが発表され、Mac OS X Serverを運用する大規模なシステムの構築が可能になりました。

私もXserveのシステムを何件も構築・管理しました。アップルジャパンで行われたXserveの説明会は準備段階から参加しました。Xserveは2010年には製造中止になっています。

ノート型のMacも大きく進化しました。Power Mac G3やPower Mac G4を搭載したPower Bookの進化、そしてIntelになってから消費電力の大きくないIntel Core Duo、Intel Core 2 Duoの物が次々に発表されたのです。

この頃のAppleのイベントでは新しいハードウエアの発表が目白押しだったのです。

私も長い間17インチのMac Book G4を使い、持ち歩いたりしていました。客先で設定するのにとても便利でした。重いのでいろんな人から「持ち歩くのは身体に悪い」と言われながらです。。。

結局、古いMacコミュニティーを支えたユーザーやエンジニアはNeXTの技術を使ったMac OS Xに移行していきました。

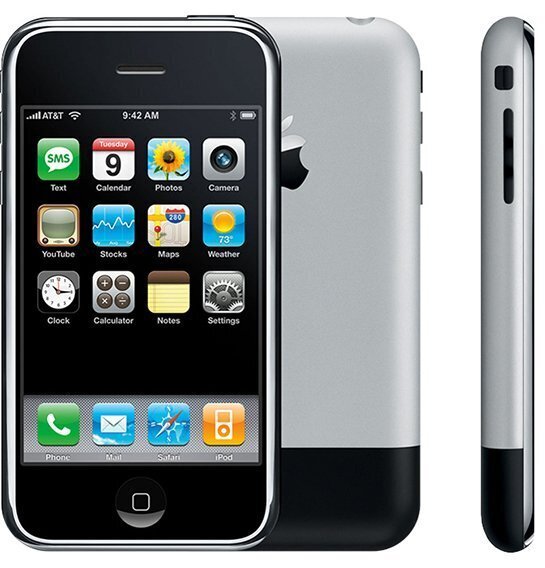

2007年、ついにiPhoneが発表されます。電話・音楽デバイス・インターネットアクセスを備えた新しい携帯電話です。

このiPhoneもMac OS Xの技術で作られました。CPUは低消費電力のARMです。

当初は携帯電話の通信規格が各国でばらばらで、統一されていなかったため、限定的なキャリアとの契約にはなりましたが、後に統一され淘汰されていきます。

iPhoneは数々の革新的技術が盛り込まれましたが、一番大きいのは、Multi-Touchと呼ばれる、画面に指で触って操作する全く新しいユーザーインターフェイスでした。

結果的にAppleはNeXTの技術によって発展する会社になってしまいました。従来のMacの技術に固執していた人達は去っていくことになりました。