日本人の自己肯定感は低いのか?

4月にスタートした新シリーズ「Library Lounge Talk」の第1回を、林信行さんにファシリテーターを務めていただき4月14日に開催しました。

その中で「日本人の自己肯定感が海外と比べて低い」という話が出ました。

林信行さんから、Library Lounge Talkの翌日に予防医学研究者の石川善樹さんと対談したときにも同じ話題が出たと伺ったので、林信行さんのVoicyを聞いてみました。

その時に石川善樹さんのお話がとてもユニーク、正に“目から鱗”だったので紹介したいと思います。

石川善樹さんは、「日本人は、文化的に自分のことを自分で肯定するのは苦手。日本人は、自己否定を否定してくれる相手がいて初めて自己肯定が成立する」とお話されています。

例えば。。。

Aさん「自分なんて、まだまだです。」(自己否定)

Bさん「そんなことないですよ! 素晴らしいです。」(自己否定の否定)

Aさん「恐縮です!」(自己肯定)

人と人との関係を通じて、初めて自己肯定が成り立つとのこと。

これは、否定を受容する日本の文化から生まれた「謙遜」に由来するとのことです。

また別の例として、10点満点で自己評価をする場合に日本と米国では基準が違うという研究があるそうです。

米国人は10点満点から減点をするらしいのですが、日本人は5点から加点・減点を考えるそうです。そのために多くの人が6~7点になるそうです。

自己評価が低いのではなく、基準が違うだけとのことです。

そして石川善樹さんは、ヒューマンビーイングを「人間」と訳したことに注目をされています。

人と人との間。

その間が良い間であることが、日本人のウェルビーイングを考えるときには大切だそうです。

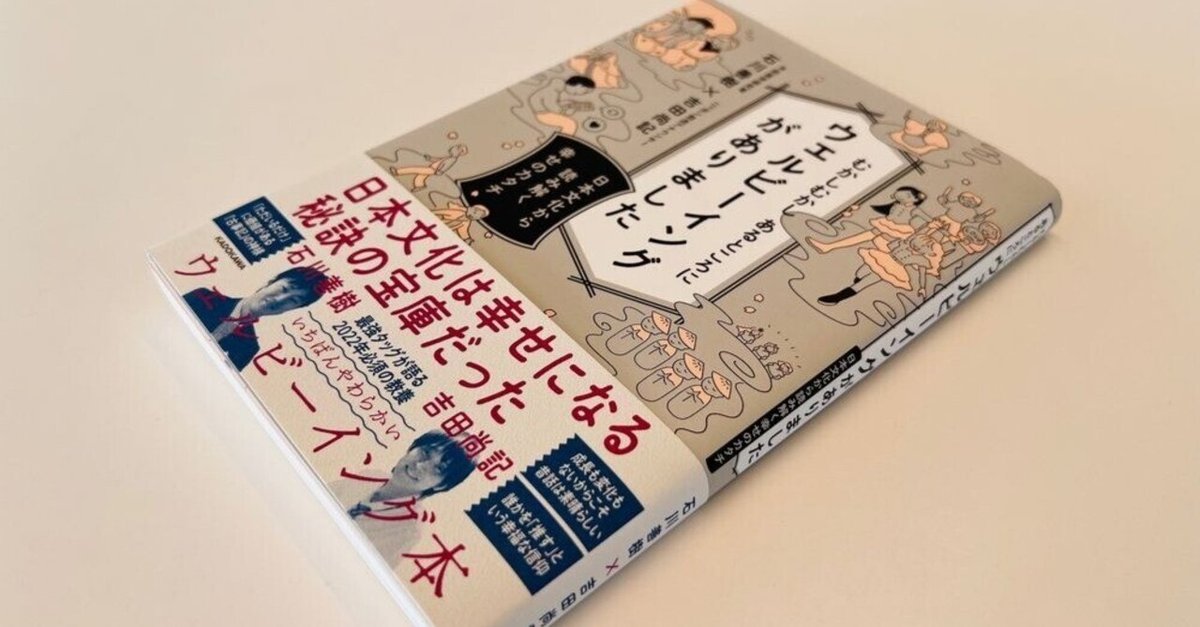

もう少し深掘りをしたいと思い、石川善樹さんの近著『むかしむかし あるところに ウェルビーイングがありました』を読んでみました。

この本は、「ウェルビーイングとは何か? もしかすると、欧米的な思考とは異なる、日本の文化や価値観に合ったウェルビーイングがあるではないか?」という石川善樹さんの問題意識からスタートしています。

冒頭の日本人の自己肯定の話だけではなく、“目から鱗”の発想が盛りだくさんでした。

石川善樹さんのお話や本を読んで思い出したのが「お祝いの半返し」です。

海外の方に「お祝いの半返し」を説明したときに、「意味が分からない。最初から半分にすればいいのではないか!」と言われたことがあります。

改めて考えると効率的ではありませんが、人と人との間を良い間にするための1つの工夫だと思いました。手間をかけることが、相手への感謝を表しているのかもしれないですね。

そして、お返しをすることで自分の心も豊かになる経験をした人は多いと思います。

人と人との間を良くすることが日本的ウェルビーイングに繋がるならば、「間」とは何か?

という問いが浮かび上がりました。

6月に石川善樹さんにご登壇いただくオンラインイベントを現在企画中です。この新しい問いを石川善樹さんへ投げかけてみたいと思います。

アカデミーヒルズ 熊田ふみ子

#アカデミーヒルズ #ウェルビーイング #石川善樹 #間 #林信行