高麗川で渡来人に思いを馳せる(1)

先日、「古代史を楽しむ会」主催の歴史散策イベントに参加してきました。

ご案内は「歴史芸人」カクヒコさん。

今回の舞台は、埼玉県日高市。

高麗川沿いの、旧高麗郡のあたりです。

ここは、彼岸花(曼珠沙華)で知られているそうなのです。

もともとは、その曼珠沙華を見るのもイベントの目玉の一つだったのですが、今年はコロ中で人が集まるのを避けるため、群生する曼珠沙華を刈り取ってしまったとのこと。

なので、あくまで歴史的スポットを見るだけ、ということになりました。

JR高麗川駅を出発して、最初の歴史スポットは……と思いきや、埼玉の老舗菓子屋、かにやさんに立ち寄ります。

今回、お昼からのスタートでしたが、途中に「補給地」がないこともあり、まずここでお土産、あるいは道中の食料を確保しておこう、というわけです。

ここでいくつかお菓子と、いい塩梅の巾着袋があったので購入しました。

この日はまさかの真夏日。

予定のコースを変更し、脇道からのアプローチとなりましたが、最初のチェックポイントは、「四本木の板碑」。

ここでは、「板石塔婆」、あるいは「板仏」と呼ばれているようです。

当初コースからこちらに入ってくる交差点は、その名も「板仏」となっているほどの、地元にとっては大切な場所のようです。

遠目からなので、はっきりとは撮れていませんが……

この板碑は、「正和三年」(1314)と明示されており、鎌倉時代後期のもの。

古代ではありませんが、参加者一同思いがけず盛り上がり、ご案内のカクヒコさんも嬉しい誤算だったようです。

この辺りは、高麗川の流れにより作られた扇状地で、平地と山がはっきり分かれています。

その分、遮るものがなく、暑さがなかなか堪えます。

高麗川は現在でも蛇行しているために、何度も渡ることになったのですが、その度に川遊びに興じる子供たち、さらに大人たちに遭遇して、羨ましい気持ちになったのでした。

さて、古代につながるスポットとして、高麗神社にお参りです。

ここに至る高麗川を渡る橋は、その名も「出世橋」。

この橋を渡って参拝した人が、のちに大臣になるなど出世を果たしたことからその名が付いたとのことです。

逆に言えば、それほど多くの人が参拝しているということ。

この辺りは古代、高句麗滅亡の前後に渡来してきた人々を集めて開発された場所。

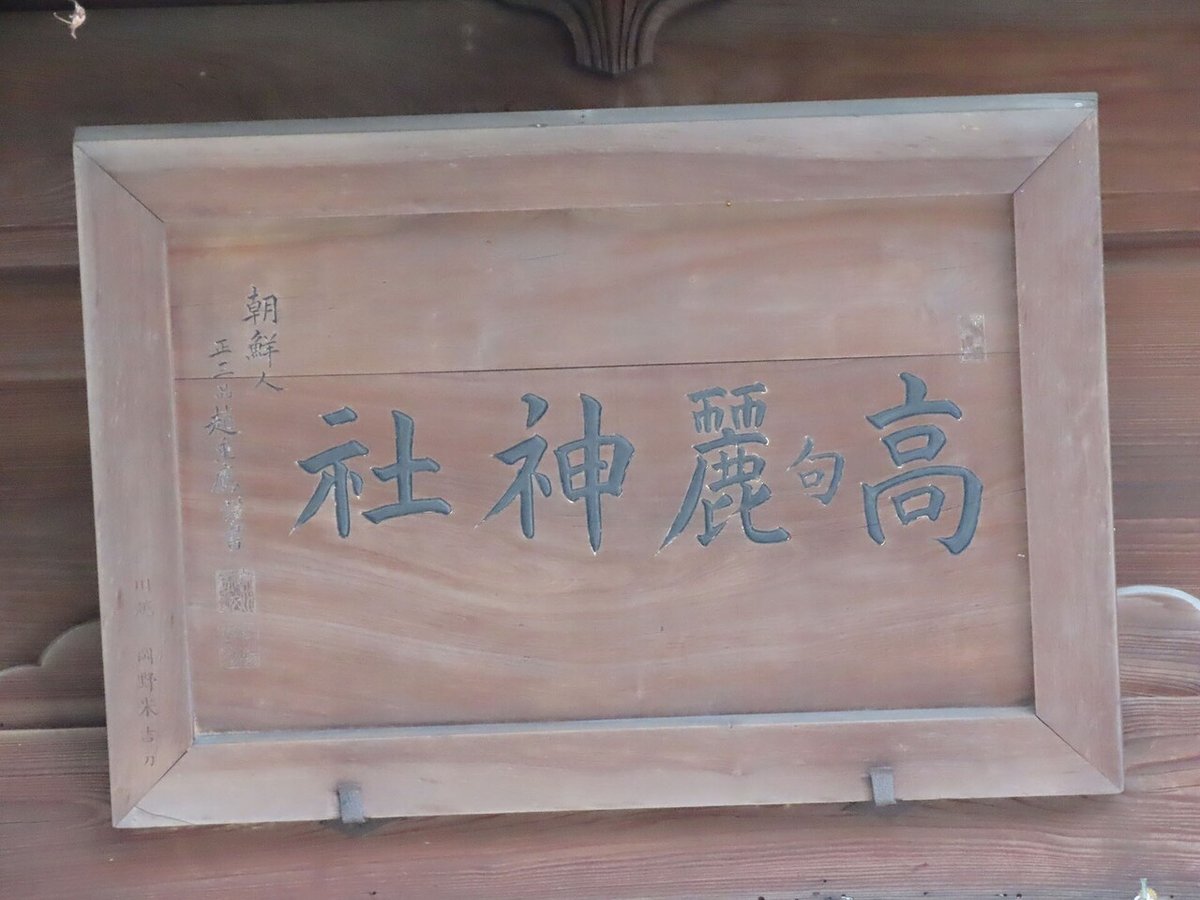

高麗神社は、その際リーダーとなった、高句麗王族に連なると思われる高麗若光を祀る神社です。

現在、のちの高麗と区別するために「高句麗」と表記し「こうくり」と言われているのですが、当時の日本側の呼称は「百済」に対する「くだら」、「新羅」に対する「しらぎ」のように、「高句麗(高麗)」に対しては「こま」と呼んでいたようです。

また、高句麗と高麗の表記については、おそらく国号として2文字にするという意図もあったようで、当時からいずれの表記もあるのですが、後の高麗と区別する関係上、現在ではとてもややこしいことになっています。

それを象徴するのが、この扁額だと言えるでしょう。

さて、高麗若光は「王」と書いて「こきし」(あるいは「こにきし」)と読む姓を与えられ、関東一円に散らばっていた高句麗渡来人を取りまとめて「高麗郡」を開発しました。

高麗神社は若光の子孫である高麗氏によって代々祀られ、現在に至っています。

その高麗氏がかつて住んでいた「高麗家住宅」は慶長年間(1596〜1615)に建てられたと伝わる茅葺の建物で、そばの枝垂れ桜と共に往時を忍ばせます。

一方で、「(高麗)神社エール」も気になりつつ、近くにある聖天院へと向かいました。

(2)につづく