AIコンサルが考える「デジタル・トランスフォーメーション」のかたち(1回目)

新型コロナウイルス感染症の流行がきっかけで、ビジネス領域での「デジタルトランスフォーメーション」(DX)が改めて注目されています。

どんな背景から、DXが取りざたされるようになったのでしょうか。そもそもDXとは何でしょうか。メディア関係者向け勉強会で、ABEJAで企業のDX支援を手がけてきた佐久間隆介が解説した内容を4回に分けて紹介します。

佐久間隆介(さくま・りゅうすけ)=1979年生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、アビームコンサルティング(当時デロイトトーマツコンサルティング)に入社。2014年より最年少執行役員。2019年よりABEJAに参画しグローバルビジネス展開、企業のDX支援・AI活用のプロジェクトマネジメントなどを担当。同年12月よりUse Case事業部長。

我々はいまどこにいるのかーDXをめぐる時代背景

佐久間:コロナが流行する前からDXの概念は広まっていました。その背景には、いわゆる「第4次産業革命」があります。

18世紀の産業革命を経て、19世紀後半の重工業の登場で機械化がますます進んでいきました。20世紀後半になるとインターネットが登場し情報化が進むとともに、サービス業がさらに広がります。

そして今はDXの時代、第4次産業革命です。どのあたりが革命的なのか、①インフラ、②生産活動、③ビジネス環境の3つの観点でお話しします。

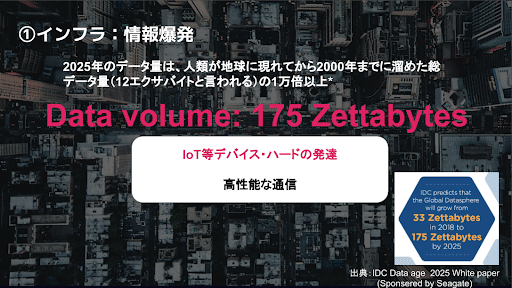

①インフラの観点ではモノやコトがリアルタイムで繋がるための「大量データ、常時オンライン」を支える環境が整備されてきました。5Gのような通信技術、IoT(インターネットにつながった家電や機械といったモノ)やAI、VR(バーチャルリアリティ)、それを支えるビッグデータといった技術が生まれています。

調査会社IDCの発表によると、人類が地球に現れてから2000年までに貯めた総データ量(12エクサバイト)を遥かに追い越す約1万倍のデータ、175 ゼタバイトが2025年の1年間で世界を流れると言われています。時間とともに生成・流通する情報量が増えていく様は「情報爆発」と呼ばれます。こうした情報の通信や記録を可能にした主な要素が「IoTなどデバイス・ハードの発達」と「高性能な通信技術の発達」の2つで、大量データを常時消費できる世界が整ってきています。

通信や記録の面以外でも、エネルギー・交通/輸送も相互に発展を促してきました。

次に、②生産活動に目を向けてみましょう。「インプット」「生産方式」「アウトプット」の3段階でとらえてみます。

「インプット」は、以前は主にヒトやヒトが操る機械が担っていた労働のパワーを、ロボットやセンサといった様々なリソースが使えるようになりました。プログラムやAIのアルゴリズムといった知的財産権の対象になるような知識については、どんどんオープン化が進んできています。

あとは、「生産方式」がソフトウェア化・部品化し、様々な組み合わせが可能になってきました。今から話す「限界費用ゼロ化」は、こうした流れとリンクし、改革を推し進めていると思います。

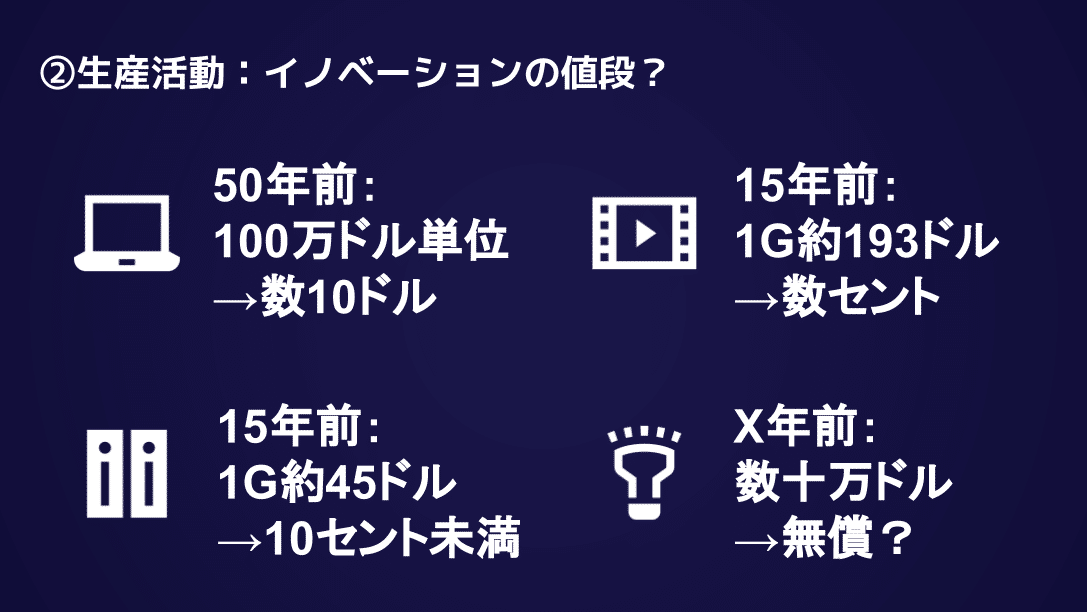

「イノベーションの値段」、つまり何か破壊的なアイデアを実現するのにかかるコストも安くなってきました。

例えば、電子計算機すなわちコンピュータが歴史に出てきたばかりの時は、おおよそ1台100万ドルもしていたのが、ラズベリーパイ※のような手のひらサイズのコンピュータを考えると数十ドルで手に入るようになりました。記録装置であるハードディスクも、15年前のデータを見てみると、1GBあたり、だいたい45ドルぐらいでしたが、今では1GBあたり10セント程度で買えます。

※ラズベリーパイ=英ラズベリーパイ財団が、子ども向けに開発したシングルボードコンピュータ。最低限の基幹部品が1枚の回路基盤に搭載されている。

動画のストリーミングサービスも、15年前は1GBあたり193ドルかかっていたと言われています。今やそれは数セント、YouTubeにあるものなら、ほぼタダで観られます。

企業向けソフトウェアの新規導入なら1000万円、2000万円のコストは当たり前にかかったものですが、オープンソースソフトウェア※(OSS)が広まり、様々なビジネス向けのツールもしくはその部品がほぼタダで手に入れられる世界になりました。

※オープンソースソフトウエア=作成者がソースコードを無償で公開していて、利用や改変、再配布が自由にできるソフトウェア。

誤解を恐れずに言えば、もはやシリコンバレーにいなくても世界レベルのイノベーションを実現できる時代になったのです。

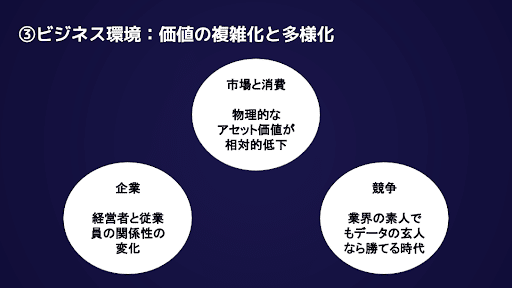

そして最後、③ビジネス環境の観点ですね。諸説あるのですが、一言で言うと価値の複雑化と多様化が進んできました。働き方も多様になり、企業に所属せず、仕事があるときに仕事をする、という人たちも増えています。

「データの玄人」が勝つ時代

また、業界の素人でもデータを扱う玄人なら競争に勝てる時代になってきました。データそのものの価値や、データから生まれる価値、人的ネットワークなどが、企業価値の源泉になることが増えてきています。

そうした特徴を活用し、IT・デジタル産業のプレーヤーが、始めはアセット(資本)が少なくても始められる広告事業から、近年では高額な投資が必要なオフィスビル業のようなハード系のビジネスまで、「勝ちを取っていく」傾向があります。最近になると、決済などの金融系サービス、通信サービス、その他関連するサービスの全部をまとめたスーパーアプリ、GrabやLINEが人々に活用されています。

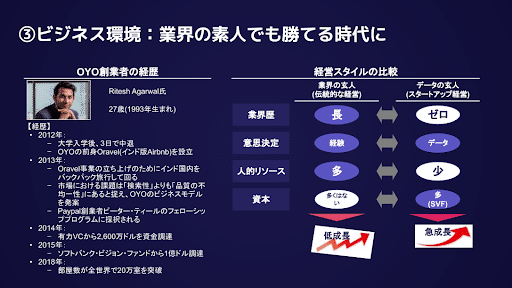

デジタルプレーヤーの象徴的な例として、「OYO」があります=下図。

同社の創業者はホテルや貸し不動産の分野の専門家だったわけではありませんが、データを扱うプロでした。意思決定のベースは勘や経験ではなくデータです。同社の例は極端かもしれませんが、必ずしも伝統的な経営、業界の玄人でなくてもデータを把握することで勝てている事例です。

変化に弱い企業は負ける。強みに基づく路線変更を

これまでのことをまとめます。

色々なキーワードが流布していますが、ひと言でいうと「変化に弱い企業は負ける」という時代になってきました。価値の源泉、自社の強みを意識することがますます重要になってきたとも言えます。

強い商品を持っている企業なら、その商品の届け方の改善や顧客ごとの好みに合わせたパーソナライズ化が重要かもしれません=下図。

例えば、小売業とかコンテンツ配信業ならオンラインやオムニチャネル(OMO)で、デジタルも含めた多様なルートで届ける。接客も、物理だけではなくて、いわゆるサイバー空間も使って顧客のニーズを掴み、応えていく。

あるいは、技術/インフラが強い企業なら、圧倒的な生産効率化やリードタイムの短縮化を図ってコスト優位性を確立することもあり得ます。メーカーの生産自動化や物流の最適化といった領域です。

顧客とのつながりが強い会員制サービスを手がけているところや、ライフラインを担うエネルギー系企業や通信系企業などでは、お客様のライフタイム・バリュー(LTV)や体験価値を上げるため、例えば自社が提供するサービス以外に、ほかのプレイヤーと組んで新サービスを提供する領域に攻めていく可能性もありえます。

②に続く