すべての学習者に通って欲しい課題3選

苦手分野を得意に変える事こそが先生の役目であり、私が生徒個々人に出す課題も当然大きく違ってきます。

しかし、取り組むジャンルやその生徒のレベル、得意や苦手は一旦置いておいて誰にでも通って欲しい課題という物もあり、今日はそんな課題をざっとご紹介します。

結論。次の3つ

①楽典の本(おんがくドリル/黄色い楽典の本 etc.)

②リズムの基礎

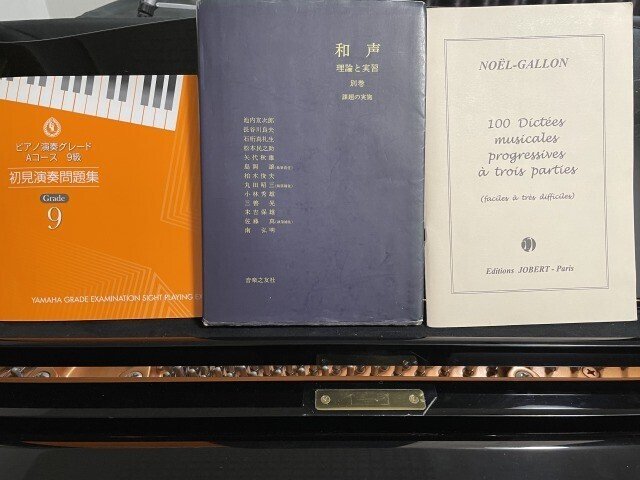

③初見課題(バイエルその他初歩教材/ヤマハグレード/聴音課題を弾く/和声課題を弾く etc.)

①楽典

やはりここは通っておきたい。クラシック、POPSなどジャンルに拘わらず。

・各音符の長さ(特に付点がついた時の長さの把握が弱い人多い)

・調性の把握

これだけはスラスラと分かる、言えることを目指したい。

例えば私が「これ何調?」と訊いた時

すぐ「○長調!」と答えられるように。

おんがくドリルには、初歩的なリズム打ち課題もあるので、リズムの基礎に進む前にそれを通っておくのもよい。レベルによってはおんがくドリル内の課題だけで充分な場合も。しかし中級・上級を目指すのであれば、リズムの基礎に進みたい)

黄色い楽典の本は、もはや古典。なんとも読みづらい。しかし専門を目指すなら全部読んでおきましょう。現状、これに代わるもっと現代的な読みやすく書かれたものが無いので、読みづらいけどコレで。

②リズムの基礎

これも叩いておきたい。

私が生徒を見てきて思うのは

「音符の高さは読めていても、音符の長さ(そしてその組み合わせ、それすなわりリズム)が分かっていない」

例が圧倒的に多いということ。

そしてそこを潰せば、そこをクリアにすれば、ひゅるるるる〜とレベルアップ出来るのである。もったいない!そこをとにかく鍛えて、強みにしてしまおう。

③初見課題

これも、どんな生徒にも少しでいいから日課でやって欲しいなぁ。

とにかく譜読みの力を上げるため。「POPSだから」「メロ譜で弾くから」とかではなく、やはり読めておいて損はない。

パッと全体を把握出来る力、

次の音符をパッと読める力、

読みきれなくてもいいから予測できる力、

適当にごまかせる力。

どれも必要で、どれも高められるのが初見の練習。

「音符を見る→把握する→把握した配置に手を構える→打鍵」の流れが、仮に「3秒」必要だとして、それでは遅い。初見を数多くこなすことによって「0.0000000000000001秒」に限りなく近づけていく。

読めれば楽しいし、正確にバッサバッサと何でも読めれば最終的に先生が必要なくなる。音楽的な自活。その境地を目指しましょう。

そして…!何より初見課題って、選びようによっては物凄く楽しいんですよ。

和声の実施集もただそれを弾くだけで初見課題に早変わり。綺麗な和音を弾くのは楽しい。写真右端のノエルギャロンは、正直初見としては上級者向けですが、本当に美しいし心と精神が整います。

初見が出来るということはそういった「楽しみを享受できる」ということなんです。

以上となります。上記をバランス良くこなし、ピアノ総合力を高めてくださいね。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

埼玉県幸手市にてピアノレッスンを行っております。オンラインも対応可能です。お気軽にお問い合わせくださいませ。

アレンジを担当した楽譜。ヤマハ「ぷりんと楽譜」より好評配信中です。

私の演奏。