鷹俳句会に入って良かったこと & 自選10句

6月に鷹俳句会に入会した。それまでは、いつき組としてネットでの投句と句会を中心に俳句を楽しんできたが、結社というものを経験したくて入った。

なぜ鷹だったのか?ざっくり

僕にとって『20週俳句入門』がバイブル。その筆者の藤田湘子が鷹の創始者だから

俳句バル 鱗kokera の店主、茶鳥さんから「やふりさんは、鷹が向いてると思う」という言葉を賜ったから

である。で、実際入ってみて、いい事がたくさんあったので、今年の振り返りとしてまとめておきたいと思う。

飽くまで僕個人の考えになりますが、結社を検討している方や、結社での活動を通じてどう俳句と付き合えるのか気になっている方の参考になったら幸いです。

※誤りや認識違いなどがあったらごめんなさい

鷹俳句会での基本的な活動

良かったことをまとめる前に、そもそも普段何をするのか?について触れておきたい。大きく2つある。

1. 毎月の投句

鷹で最も基礎となる活動は、俳句雑誌 鷹(以降、鷹誌)への毎月の投句である。ハガキで毎月6句投句する。

で、それを小川軽舟主宰が、6句全体の出来を評価して、1句欄〜4句欄に振り分け、「鷹集」というコーナーへの掲載句を決定する。例えば12月だと、それぞれの人数は、

4句欄=84人

3句欄=381人

2句欄=509人

1句欄=23人

である。鷹では、この掲載句数が実力の物差しとして機能している。例えば同人に推挙される基準は、年間(10月号〜9月号)で、4句欄2回以上 or 3句欄6回以上 である。

いま、「半分くらいの人が3句欄以上でしょ?割と簡単じゃない?」と思った方がいるかもしれない。そんなことはない。鷹には同人が400人以上いる。俳句歴のキャリアも平均10年以上だろう。その人たちが、毎月渾身の6句を投句するのである。

僕の感覚値として、6句中3句は俳句ポスト365で佳作を取るくらいじゃないと3句欄には載らない。

ちなみに1〜3句欄は地域順に掲載されるが、4句欄は成績順に掲載される。上位8人は大きく掲載され、「八人衆」と呼ばれる。トップは「巻頭」の名誉を得て、顔写真つきのエッセイを1ページ書く。

このエッセイも読ませる文章を書く人が多い。「こんだけ魅力ある文章書けるのだから、俳句も上手くなるだろうよ」と思う。当面の僕の目標は、鷹誌で巻頭を飾ることだ。

また掲載句数とは別に、「推薦30句」というのが選ばれホームページにも掲載される。

(俳句結社の中で、鷹のホームページのモダンさは随一だと思う)

後述するが、これは「鷹集」以外のコーナーも含めた全句の中から、その月のベスト30句を主宰が選ぶ。例えば奥坂まやさんや、髙柳克弘さんも含めたガチンコバトルとなる。

ちなみに入会以降の僕の成績は、

4句(推薦30句) → 4句 → 2句 → 3句 → 2句

である。割と派手なデビューだったが、最近は奮っていない。以下が掲載句です。何となく難易度が伝わったら嬉しいです。

9月号

千枚田渡りし風や漆掻く

青梅雨やケチャップ缶に消す煙草 ★推薦30句

家につくや否や裸足になつてをり

団交の落としどころの西日かな

10月号

日盛や中古車市のだだつ広

ほの蒼き地平線なり揚花火

父のワゴン初めて借りる烏賊釣火

サイレンの近づいてくる網戸かな

11月号

避暑地から戻りし母の本貰ふ

散会にカツプ麺買ふ夜の秋

12月号

図書室を閉めて身に入む帝国史

二ツ目になりし学友赤まんま

吾を殴ちしことのなき父流れ星

1月号

ラジオ聴く寮の消灯後の夜長

秋の灯やカチャカチャカチャと機内食

で、鷹誌の構成として、俳句作品のコーナーは、

主宰:12句

日光集:6句。無鑑査同人5名の連作。掲載順は輪番

月光集:5句。無鑑査同人18名の連作。掲載順は主宰が決定

鷹集

という並びになっている。そう、「無鑑査同人」というのが結社にはあって、主宰の選句を受けずに全句掲載される。月光集は、いい作品ほど前になるので主宰からの評価は受けるが、日光集の場合はそうした評価もない。もはや一国一城の主である。

(最初知った時は、『鬼滅の刃』の上弦の鬼と下弦の鬼を連想した)

実際に、日光集同人は奥坂まやさんや加藤静夫さんといった俳壇でも重鎮の方々である。月光集同人も髙柳克弘さんや辻内京子さん、南十二国さんといった方々で、各種大会で審査員を務めたり、教室で講師を受け持ったりしている。

月光集同人入りの基準は知らないけど、同人になったあと、毎月の投句で優れていたら、月光集の方に載せてもらえる(連作のタイトルは主宰がつけてくれる)。そうした実績を積み重ねていくと、近づいていくのではないかと思っている。

以上が、毎月の投句の概要である。

2. 毎月の例会と五人会

これに関しては、

にまとまっている。僕が所属・出席しているのは、どれも月次開催で、

中央例会:2句出し。3,000円

新人メール句会:5句出し。無料

五人会:奥坂まやさんの「河馬の会」。10句出し。会場費のみ(ルノワール)

同人自主句会:折勝家鴨さんの「阿比留会」。ネットで10句出し。無料

新入会員向けネット句会(鷹新人会世代):川原風人さんの「ビスマス句会」。ネットで5句出し。無料

である。このうち、主宰の選を受けられるのは例会と新人メール句会で、入選すると、鷹誌掲載がほぼ確定する。ポテンシャルのある句に関しては、推敲のヒントも頂ける。

驚愕なのは、新人メール句会と五人会が無料であることだ。このボランティア活動はもっと広く喧伝されるべきだと思う。初心者でも年会費15,600円で、軽舟先生とまやさんと毎月句会できるのは、何かのバグだと思う。鷹には「教え上手の伝統」があるというが、草の根的にそれが実践されているのを感じる。新人メール句会は40歳まで参加できるので、鷹は若者にとってとてもお得だと思う。

また、新人会世代向けのネット句会があるのも嬉しい。30代の自分にとって同世代は希少だ。そんな仲間がいるのはシンプルに楽しいし、切磋琢磨の気分も高まる。Zoom句会も四半期に一度開催されているが、鷹内外の豪華ゲストと一緒に句会ができるのも刺激になってありがたい。

以上が鷹での定例活動である。結社内での年度賞も各種あるが、総じて、鷹誌での一年間の作品と成績がベースになる。俳句という文芸で、継続的に表現世界を開拓しなければならない。入会当初はわからなかったが、鷹はすべての活動のベクトルが、個人の作家性を深める方向に促すようにして成り立っていると感じる。

では、鷹に入って良かったポイントを2つ述べる。

鷹俳句会に入って良かったこと

1. 点ではなく面で見られる

上述の通り、鷹では一句というよりも、一人の表現者として見られる向きが強い。いや、もちろん一句一句が評価の対象であり、コミュニケーションの基本の単位である。

そうなのだが、例えば主宰は推薦30句の選評など折に触れて「その人らしさ」に触れた上で「どういう新しい世界を見せてくれたか」を語ることが多い。

いつき組で、組長(夏井いつき先生)の記憶力に舌を巻く組員は多いと思うが、軽舟先生にも僕はびっくりした。これだけの会員を抱えているにも関わらず、一人一人の作家性や現在地を把握していることは驚嘆すべきことだと思う。

だから鷹誌への投句のハガキ一枚に記す6句が「全部見られているな」と、毎回気合いが入る。イメージとして、これまで投句サイトへの投稿では100メートル走的な瞬発力を養ってきた気がするが、いまは中長距離走を繰り返して心肺能力を鍛えている気分だ。

それは俳句と長く付き合おうと考えている自分にとって、快い感覚である。

2. 読者目線を養える

主宰の選が自分に合うかどうか、というのは結社選びの際に気になるポイントとして挙げられやすいと思う。

鷹に関して言うと、とにかく中立的に感じる。

鷹は「俳句のあらゆる可能性を追求する」と謳っている通り、どんな句柄でも受け容れられると思う。ただその分、「俳人一般に伝わるように努力しているか」は重んじられている気がする。

実を言うと、始めて例会に出席したとき、主宰の選の基準が全然わからなかった。それまで知っていた俳句の世界とは、文法が違う俳句の世界に迷い込んだように感じた。が、主宰の選評を聞いているうちに、どうも読者目線で語っているような気がしてきた。

そう、軽舟先生は俳人一般を代表しようとしているのではないか。

「世に問える俳句であるかどうか」目線で選んでいるのはないか。

その視野を獲得するためにも『名句水先案内』のような本を執筆する努力を重ねているのではないか。

もちろん俳人全体を100%代表し切るのは不可能だ。だが、いい意味で読者に期待せず、読者への配慮が成立しているかどうかを見極めているように感じる。

だから例えば、「想像のジャンプボードとして景や情報が確保されているのか」や「パーソナルな話に閉じておらず、共感を呼ぶオリジナルな表現として成立しているのか」といったことが重視されている。気がする。

そうしたポイントさえ押さえれば、どんな俳句でも認められる。

ただ鷹も藤田湘子の『20週俳句入門』の流れを強く汲んでいるところがあり、いつき組の面々からすると、保守本流のような俳句が多いように感じられるだろう。

なので、そうした読者目線の心掛けがないと、「鷹誌は自由奔放な俳句を全然とってくれないのに、古臭い俳句ばっかり載せてる」のような誤解が生じる可能性はあると思う。

そんなわけで、僕は主宰の選を信頼している。主宰の選に漏れたらどんなに自信がある句だったとしても「ああ、これは特定の誰かには刺さるかもしれないが、世の中一般の俳人には届かないのだろう」と納得がいく。

そういう腹に落ちる感覚を得られる結社に出会えたことは、とてもありがたいことだと思う。句境を深める上で、確かなはじめの一歩を踏み出せる予感に満ちている。

以上が、鷹に入っての2大よかったことである。1つ目の方は、どこの結社でも多かれ少なかれ感じられることではないかと思う。

その他にも「句会の型を学べる」や「鷹誌の対談や座談会がめっちゃ面白い」、「たくさんの句縁に恵まれて幸福感が得られる」など挙げたらキリがないのだが、今回はここまでにしよう。

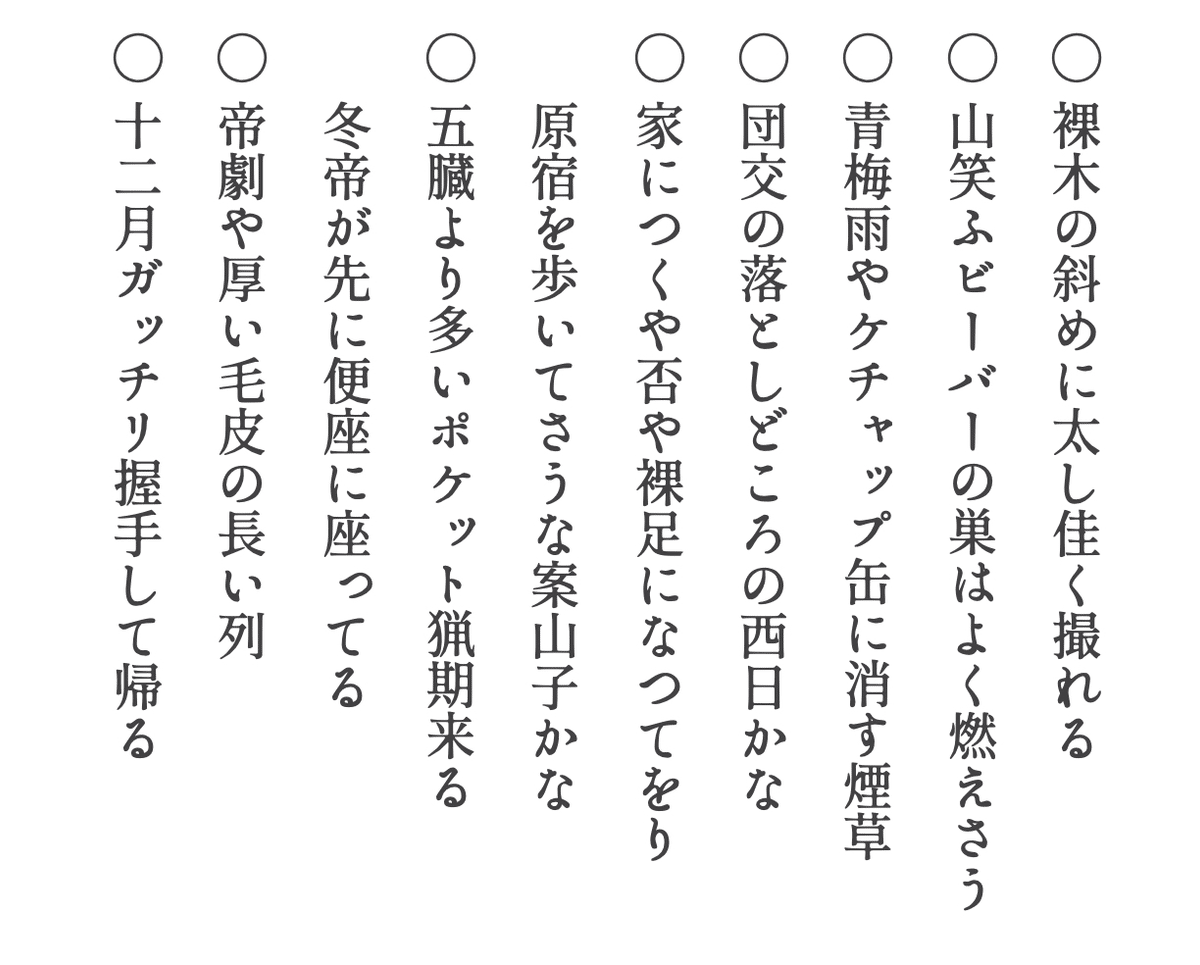

では最後に僭越ながら、歴代自選10句を掲載します(◯印は今年発表の句)。来年は鷹の掲載句で、7割くらい入れ替えられたら嬉しいです。皆さま、本年も誠にお世話になりました。来年もよろしくお願いします〜!

自選十句