温泉と湯治を深掘りしてみた。

1.「いい湯」の深掘り

温泉の泉質選びは、健康と美容!!

というアンケート結果があります。

温泉を思い浮かべると、デューク・エイセスや、ザ・ドリフターズが歌った「いい湯だな」のメロディーが頭の中に流れてきます。日本全国で、温泉の歌としてよく知られたものの一つです。

いい湯だな いい湯だな

湯気が天井から ポタリと背中に

つめてエな つめてエな

ここは北国 登別の湯

いい湯だな いい湯だな

誰が唄うか八木節が

いいもんだ いいもんだ

ここは上州 草津の湯

いい湯だな いい湯だな

湯気にかすんだ 白い人影

あの娘かな あの娘かな

ここは紀州の 白浜の湯

いい湯だな いい湯だな

日本人なら浪花節でも

うなろかな うなろかな

ここは南国 別府の湯

ここでいう「いい湯」とは、どのようなものが考えられるのでしょうか。

冒頭のアンケートを参考にすると、少なくとも、健康や美容にとって良いものということは言えそうです。

しかし、実際のところ、健康にはどのような影響があるのでしょうか。

自分の周りにも、温泉好きな方は多い。

「湯治」というものは神話の時代から行われているようだ。

インバウンド等の最近の観光業の動向を踏まえると、今後の温泉地の発展のためにどのような施策が考えられるのだろうか?

火山列島である我が国に存在する豊富な資源でもある「温泉」に関する政策を深掘りしてみたい。

そのように考えていたところ、「卒業したらまずはこの学会に入り、『温泉療法医』になる!」と医学生時代から宣言していた同級生の言葉を思い出しました。この学会とは、「日本温泉気候物理医学会」。

私も彼に触発され、医師として「温泉療法医」の資格をとろうと思い立ち、「日本温泉気候物理医学会」に入会。和歌山県の白浜温泉で開催された第89回総会・学術総会に参加してきました。

2.「温泉」

「温泉」とは

温泉は、「温泉法」(環境省所管)で定義されており、「地中から湧出する温水・鉱水・水蒸気等のガス」で、以下のどちらかを有するものとされています。

① 温度:25℃以上(温泉源から採取する際の温度)

② 物質(次のいずれか一つ):溶存物質, CO2, Li+, Sr2+, Ba2+, Fe2+, Mn2+, H+, Br-, I-, F-, HAsO42-, HAsO2, S, HBO2, H2SiO3, NaHCO3, Rn, Ra

(参考)

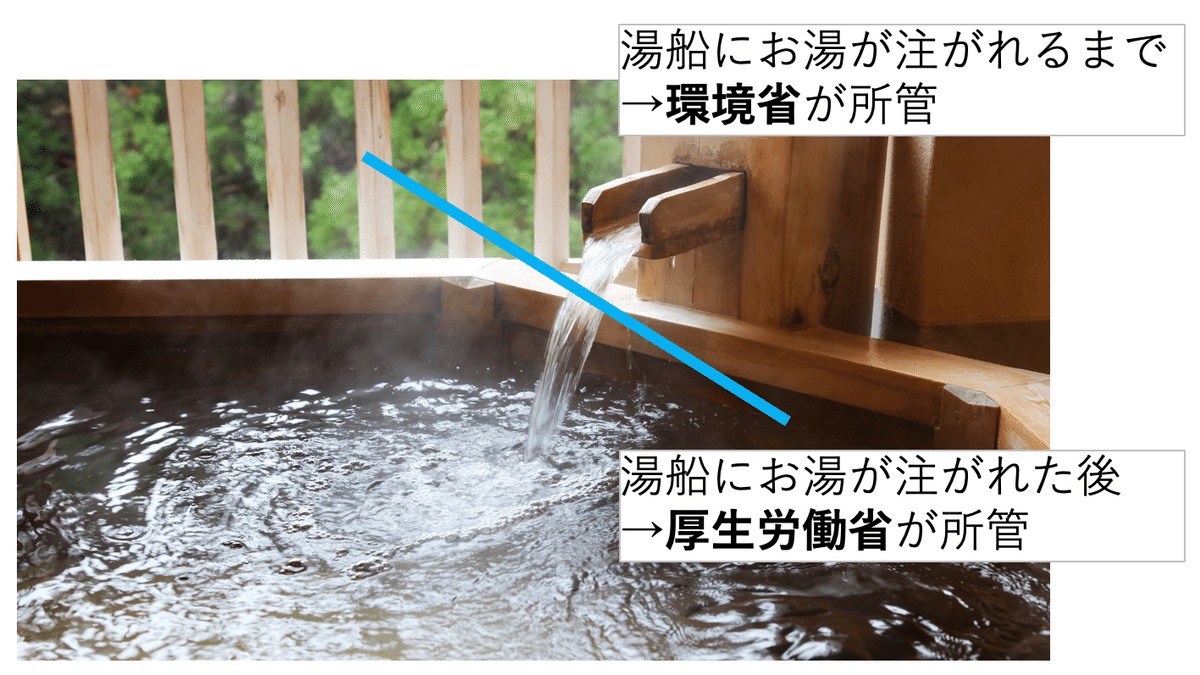

「温泉法」(環境省所管)と並び、「公衆浴場法」(厚労省所管)というものがあります。両者とも1948年に制定され、各々以下の目的を有しています。

「温泉法」の目的:①温泉の保護、②その利用

「公衆浴場法」の目的:公衆浴場の衛生等を適切に保つこと(業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可が必要となる等)

厳密には多少異なる部分もあるかもしれませんが、とてもシンプルに整理してみると、以下のような区分けで考えてみることができるようです。

「鉱泉」とは

「温泉」は「温泉法」が定義付けしているのに対し、「鉱泉」は環境省の「鉱泉分析法指針」が定めています。

「鉱泉」は、地中から湧出する温水・鉱水(「温泉」から水蒸気等のガスを除いたもの)であって、多量の固形物質又はガス状物質若しくは特殊な物質を含むか、あるいは泉温が源泉周囲の年平均気温より常に著しく高いものをいいます。具体的には、以下のどちらかを有するものとされています。

① 温度:25℃以上(温泉源から採取する際の温度)

② 物質(次のいずれか一つ):溶存物質, CO2, Li+, Sr2+, Ba2+, Fe2+, Mn2+, H+, Br-, I-, F-, HAsO42-, HAsO2, S, HBO2, H2SiO3, NaHCO3, Rn, Ra

要するに、「鉱泉」は、「温泉」の定義から水蒸気等のガスを除いたものです。

「療養泉」とは

「療養泉」も環境省の「鉱泉分析法指針」が定めており、「鉱泉」のうち、特に治療の目的に供し得るものとされています。具体的には、以下のどちらかを有するものとされています。

① 温度:25℃以上(温泉源から採取する際の温度)

② 物質(次の7物質のいずれか一つ):溶存物質, CO2, Fe2+, H+, I-, S, Rn

まとめると、大まかには、以下のような区分けが考えられます。

3.「温泉療法」

「温泉療法」とは

温泉療法は、以下のように定義されています。

地下にある天然産物の温泉水、天然ガスや泥状物質などの他、温泉地の気候要素なども含めて医療に利用すること

この温泉療法の作用メカニズムは、以下の3つに集約されるとされています。

① 物理作用

② 化学・薬理作用

③ 生理作用( 非特異的変調作用/総合的生体調整作用)

①物理作用とは、温熱・静水圧・浮力・粘性抵抗といった温泉の要素が身体に影響を与えることです。

②化学・薬理作用とは、泉質の含有主成分による影響のことです。

③生理作用とは、生体に穏やかに作用し、生体調整機能として元来備わっている自立調整機能(ホメオスタシス)を正常化する作用とされています。

これら3つの作用によって身体の健康と心の健康を保つことが、「温泉療法」の目的と言えるのではないでしょうか。

「温泉療法」の保険・税制上の位置付け

温泉療法は、健康保険の適用ではありません。一方、税制上は医療として認められているとされています。

(参考:『最新温泉医学』(日本温泉気候物理医学会、2023年))

一定の条件の下で温泉を利用すると、所得税法第73条が定める医療費控除の対象となるのです。

では、具体的にどのような条件で利用すれば良いのでしょうか。

温泉を活用した健康増進施設

厚生労働省は、国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設を認定し、その普及を図るため、「健康増進施設認定規程」を策定しています。その中で、以下の3つの類型を定めています。

① 運動型 健康増進施設

② 温泉利用型 健康増進施設

③ 温泉利用プログラム型 健康増進施設

この中で、税制上の規定があるのは、「②温泉利用型 健康増進施設」です。

温泉を利用した健康づくりを図る施設として全国21ヶ所を指定しています。(令和6年4月19日現在)

温泉利用型 健康増進施設は、温泉が脳血管障害、糖尿病、高血圧等の生活習慣病に一定の効果があり、生活習慣病対策の一環として「温泉療養」の普及を図ることを目的としています。

また、その目的を踏まえ、認定施設は、その認定要件に照らし健康づくり・疾病予防等に対応できる体制を整え、疾病対策として望ましい利用促進を図ることとされています。

温泉利用型 健康増進施設では、温泉療法医等の医師作成の「温泉療養指示書」に従い、「温泉利用指導者( トレーナー) 」資格(厚労省通知準拠資格)を持つスタッフが入浴指導を行い、温泉療法医等の医師のいる医療機関と提携し、安全管理・応急措置・生活指導全般を行うことができます。

このように、温泉療法医等の医師の指示に基づく温泉療養を行った場合、期間及び利用回数等の一定要件(7日/月以上)を満たせば、以下が所得税の医療費控除の対象となります。

① 施設の利用料金

② 施設までの往復交通費等

「温泉療養指示書」発行に伴う診察は自由診療です。

(参考)

「③温泉利用プログラム型 健康増進施設」(令和6年4月1日現在、26ヶ所)は、「②温泉利用型 健康増進施設」より設置条件が緩やかであり、所得税の医療費控除の対象とはなりませんが、温泉利用を中心とした健康増進のための温泉利用プログラムを有し、安全かつ適切に行うことのできる施設となっています。

4.「温泉療法医」

上記で述べた「温泉療法医」とはどのようなものなのでしょうか。

「温泉療法医」とは、日本温泉気候物理医学会が、1982年に創設した資格です。

温泉療法医の集まりである温泉療法医会は、情報交換、研究、親睦及び国際交流を通じ、温泉療法の発展を図り、広く社会へ貢献することを謳っています。

また、温泉法第29条に基づき指定される「国民保養温泉地」(環境大臣指定、全79ヶ所)は、「医学的立場から適正な温泉利用や健康管理について指導が可能な医師の配置計画又は同医師との連携のもと入浴方法等の指導ができる人材の配置計画若しくは育成方針等が確立していること」を基準の一つに挙げており、「温泉療法医」は同基準に資すると言えるものと思われます。

私も同学会の研修を受け、「温泉療法医」の入口に立ちました。

温泉療法医は、「温泉療法及び関連科学に関する調査・研究活動」を行うこととされています。そこで、神戸市北区にあり、「関西の奥座敷」として有名な「有馬温泉」を事例に、自然科学・社会科学の観点から深掘りしてみたいと思います。

5.有馬温泉の事例

日本三古湯

有馬温泉は、日本最古の温泉の一つです。

日本書紀等に記述があるなど、古くからの歴史がある温泉として、以下の温泉が「日本三古湯」として挙げられます。

①有馬温泉(兵庫県神戸市北区有馬町)

②白浜温泉(和歌山県西牟婁郡白浜町)

③道後温泉(愛媛県松山市道後湯之町)

神話の時代から存在する有馬温泉

有馬温泉は、日本書紀にも描かれている歴史ある温泉ですが、例えば、以下のような伝承が挙げられます。

1)湯泉(とうせん)神社(有馬温泉の守護神)の縁起

大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)が、湯を浴び傷を癒す三羽のカラスの様子から源泉を発見したとされる。

2)日本書紀「舒明記」(クアワーケーションの元祖)

舒明3(631)年9月19日から12月13日までの86日間、舒明天皇が摂津国の有馬温湯宮(原文は「有間」)に立ち寄り入浴を楽しんだ記述あり。

3)釈日本紀

大化の改新から2年後の大化3(647)年10月11日から大晦日還幸までの82日間、孝徳天皇が、左大臣(阿部倉梯麿)・右大臣(蘇我石川麿)等の要人達を多数連れて滞在された記述あり。

(参考:有馬温泉観光協会HP)

有馬温泉の度重なる復興

また、有馬温泉は400年毎に災害等で大きな被害を負っていると言われています。その復興に関わったとされているのが、以下の3名(三恩人)です。

1)有馬温泉の基礎を開いた行基(基礎作り)

聖武天皇(701〜756)の信任厚かった行基。行基の徳に感じた薬師如来が温泉を復興させ、有馬温泉発展の基礎を行基に築かしめたとの伝承。

行基による有馬温泉での堂の建立以来、約370年の間、有馬は発展を見せた。

2)中興の祖 仁西(洪水からの復興)

承徳元(1097)年、天災(洪水)が有馬を襲い荒廃。建久2(1191)年、仁西(にんさい)が温泉寺を改修し、12の宿坊を営んだ。

現在の有馬温泉で「坊」がつく宿が多い理由は、このときの流れを汲んでいるか、それにあやかったものと言われているとのこと。

3)再建を果たした秀吉(戦災・震災からの復興、温泉リゾート開発の元祖)

室町〜戦国時代には、多くの災いが有馬温泉を襲った。

禄元(1528)年、大火に見舞われ、有馬は焦土に。

天文14(1545)年には、有馬温泉の善福寺(曹洞宗)の後にある落葉山に城を構える三好政長に対し、三木城主の別所吉治が大軍で攻めた際、一帯が戦争被害を被った。

天正4(1576)年、大火に見舞われた。

天正11(1583)年、豊富秀吉の有馬初入湯。

慶長元(1596)年に発生した「慶長伏見大地震」の翌年、大規模な有馬温泉改修工事。

その後、江戸時代の有馬は幕府の直轄領に。

(参考:有馬温泉観光協会HP)

有馬温泉の地質学的特異性

1)湧くはずのないところに湧く温泉(有馬型温泉・非火山性温泉・スラブ脱水型温泉)

有馬温泉が存在する六甲山系は活火山ではないにもかかわらず、なぜか温泉が湧いてきます。その珍しい地質学的特徴は、地名をとって「有馬型温泉」とも言われるほど。その詳細なメカニズムには、「スラブ」と「脱水」というキーワードが関係するようです。詳細は以下をご覧ください。

⚫︎六甲山系は活火山ではない。

⚫︎沈み込むプレートの先端部(スラブ)と地殻が接するマントル上部では、温度・圧力によるマグマが生成。マグマが陸上まで上昇すると火山を形成。この火山が連なる列島を「島弧」(island arc)という(例:日本列島)。

⚫︎スラブは、その上部に海底堆積物を載せ、多量の海水を含む。島弧地域では、プレートの沈み込みにより多量の海水がマントルへと供給される。

⚫︎高温・高圧下のマントル内では、海水は水の形態では存在できず。岩石中にOH基として存在。マントルへの沈降過程で脱水反応を起こす。

⚫︎スラブが沈み込む際に、地下数十kmの深さでスラブから海水が「脱水」し、(火山がなくとも)熱水が形成される。

⚫︎海水よりも濃い「高温塩化物泉」が湧出。プレート表面には貝殻や微生物の死骸等がたくさんあるため炭素が多く、炭酸が多量に取り込まれる。鉄含有量の高い玄武岩からも高温環境下で鉄分が多量に溶け出す。

→金泉(高濃度の塩分、炭酸、鉄分)の特徴に一致。

⚫︎地下から水が煮上がる途中で圧力が低下し、炭素ガスが抜け、炭酸ガスは軽いので上昇し、地下水と反応し温泉ができる。

→銀泉(無色、炭酸)の特徴に一致。

『不思議の湯、有馬温泉 その謎を地下から解く』(KOBECCO、2021年11月)

出典:『有馬温泉特集 「金」「銀」二つの名湯』(KOBECCO)

出典:『不思議の湯、有馬温泉 その謎を地下から解く』(KOBECCO、2021年11月)

有馬温泉の適応症

有馬温泉は、環境省が「療養泉」として指定する9成分(単純性温泉、二酸化炭素泉、炭酸水素塩泉、塩化物泉、硫酸塩泉、含鉄泉、硫黄泉、酸性泉、放射能泉)のうち、硫黄泉と酸性泉以外の7成分が含まれ、「世界的にも珍しい多くの成分が混合した温泉」とのことです。

これらの混合の仕方によって、以下の3つの泉質に分けられ、それぞれの適応症が存在します。

①金泉

②銀泉(炭酸含有)

③銀泉(ラドン含有)

有馬温泉病院

日本全国の温泉地を訪問すると、多くの温泉地に「温泉病院」が存在します。

「有馬温泉病院」も、有馬温泉にある温泉を活用する病院です。敷地内にある泉源から有馬温泉が湧きだしています。

有馬温泉地域の高台にあることから、自然豊かで、病院からの景色も素晴らしく、ゆっくりと療養できる環境が整っています。

6.「温泉療法」の今後の課題

温泉療法が、身体の健康・心の健康にどのような影響があるのか。即ち、「湯治」は科学的にどのような効果があるのか。詳細な科学的エビデンスを集める点は、学会でも必要性・課題として認識され、多くの発表がなされています。

一方、温泉は、単に健康・療養という点に加え、観光という重要な側面があります。

環境省は、健康・療養のみに焦点を当てた従来の「湯治」に対し、観光に関係する要素も包含した広い概念として「新・湯治」を提唱しています。

温泉療法と湯治という健康的観点を深掘りすることに加え、観光等の要素を包含した「新・湯治」という広い概念の下、温泉地の振興を進めていくことが重要です。

温泉を巡る新たな地平が広がりを見せています。

以上