おウチで七色ビスマス結晶づくり

こんにちは。あーちゃん@昭和企業でRPAです。

今回のテーマは「STEAM教育」です。普段手探りで楽しみながらやっている理科実験についてゆるーくお話します。

STEAM教育(スティームきょういく)とは、 Science(科学)、 Technology(技術)、 Engineering(工学)、Mathematics(数学)を統合的に学習する「STEM教育(ステムきょういく)」に、 さらにArts(リベラル・アーツ)を統合する教育手法である

私がITやプログラミングを学ぼうと思ったきっかけの一つが「子どもにプログラミングを学んで欲しい」でした。子どもに「これからの時代プログラミングを学ぼう」と言う以上、自分は全くわからない、知らないはマズい。ということで自分はRPA(Robotic Process Automation)、子どもはScratch、micro:bit、Viscuitでプログラミングをはじめて3年ほど経ちます。子どもは小学校中学年です。

子どもやお友達のプログラミング学習の様子を観察し気付きがありました。

・プログラミングは道具・手段である

・プログラミングで何をしたいか?があれば子どもは遊びながら学ぶ

・そのためには好奇心や発想力を育てる必要がある

子どもの好奇心や発想力を育てる方法を調べていくうちに、STEAM教育の概念を知りました。子どもの興味のあることであれば、一緒にどんどんやってみよう、と思いました。今回はScience(科学)で「ビスマス結晶づくり」にチャレンジしたお話です。私は理系出身ではなく科学実験の基礎知識や経験は中学生レベルです。そんな状態でも楽しくできましたので、参考にしていただければ嬉しいです。

ビスマス結晶とは

本日の実験!ちょっとおしゃれな自由研究チャレンジしてみたい方おススメです!

— 元気先生 (@genkiichioka) July 27, 2018

世界一美しい物質作ってみた 【大人の自由研究】ビスマスの結晶/ 米村でんじろう[公式]/science experiments https://t.co/W4h0A63BDh #元気自由研究 pic.twitter.com/WLT6l5VLK1

ビスマス結晶のことはTwitterで知りました。子どもに画像を見せてみたところ「すごい!やりたい!」との反応。ゲームや小説の影響で宝石や結晶に興味を持っており、テーマパークの「宝石さがし」などは大好きなタイプです。自分で宝石を作る(厳密には結晶ですが)体験をしてもらおう、と思い実行する決意をしました。

ビスマスはBiという元素で希少金属のようですが、Amazonで手に入ります。

360℃ぐらいで完全に溶けるそうで、家庭用のカセットコンロで溶かすことができます。溶けて固まる際にピラミッドを逆にしたような結晶(骸晶というそうです)を生成するとのこと。実験に必要な器具もほぼ百均で手に入ると複数のサイトに書いてありました。

実験方法

実験方法や道具集めはこちらのページを参考にしました。実験初心者でも理解出来る丁寧な解説です。

実験で1H、準備&片付け1H、合計2Hみておけば十分かと思います。

ビスマス1kgをアマゾン、実験器具はダイソー、カセットコンロは自宅にあったものを準備。かかった費用は7,000円ほど。

屋外で行いましたが、室内のがよさそうです。屋外は風が強いとコンロの火が風であおられてしまいます。慌ててアウトドア用の風よけを設置して対応しました。

実験の様子

ステンレスカップにビスマス1kgを入れ、弱火で加熱を開始。ビスマスは比重9.80でズッシリと重いです。

10分ほど加熱するとカップに接触している部分が溶け始めました。

加熱開始から30分ぐらいで完全に溶解。火を止めました。

完全に溶けたな、というタイミングでフォークを使って、表面の酸化皮膜を除去します。被膜を除去すると七色の液面が現れます。ワクワクが高まります。

表面がグレーになってきたところで火を止めました。

酸化皮膜の除去を続けます。次第にグレーの表面にしわが寄ってきたのを確認しクリップを投入。

しばらくしてクリップを取ろうとしたら、とれなかったので再加熱。

結晶とれました!!!

再加熱→クリップ投入→再加熱→引き上げを3回ほど繰り返しとれた結晶がこちら。ピンセットで直接拾いあげたものもあります。

簡単すぎて正直ビックリしました。

美しい骸晶構造(右手前)ができあがっていたり、青い部分(奥の半月型)があったり。どれもこれも見応えがあります。1つとして同じ形、色はない。いつまでも見ていられる美しさです。

子どもも「ダンジョンみたい!魔法世界みたい!」と大盛り上がりでした。

注意点

やけど注意

ピンセット、ペンチ、ビスマス、実験で使用するものは超高温になります。そろそろ冷めたかな?と素手で触ると「あつ!!!」となります。

また、大きいビスマス結晶を引き上げる際、滑りおち、液はねが起きて、ヒヤッとしました。目に入ったら大けがになる恐れがあります。安全メガネは必ずしましょう。

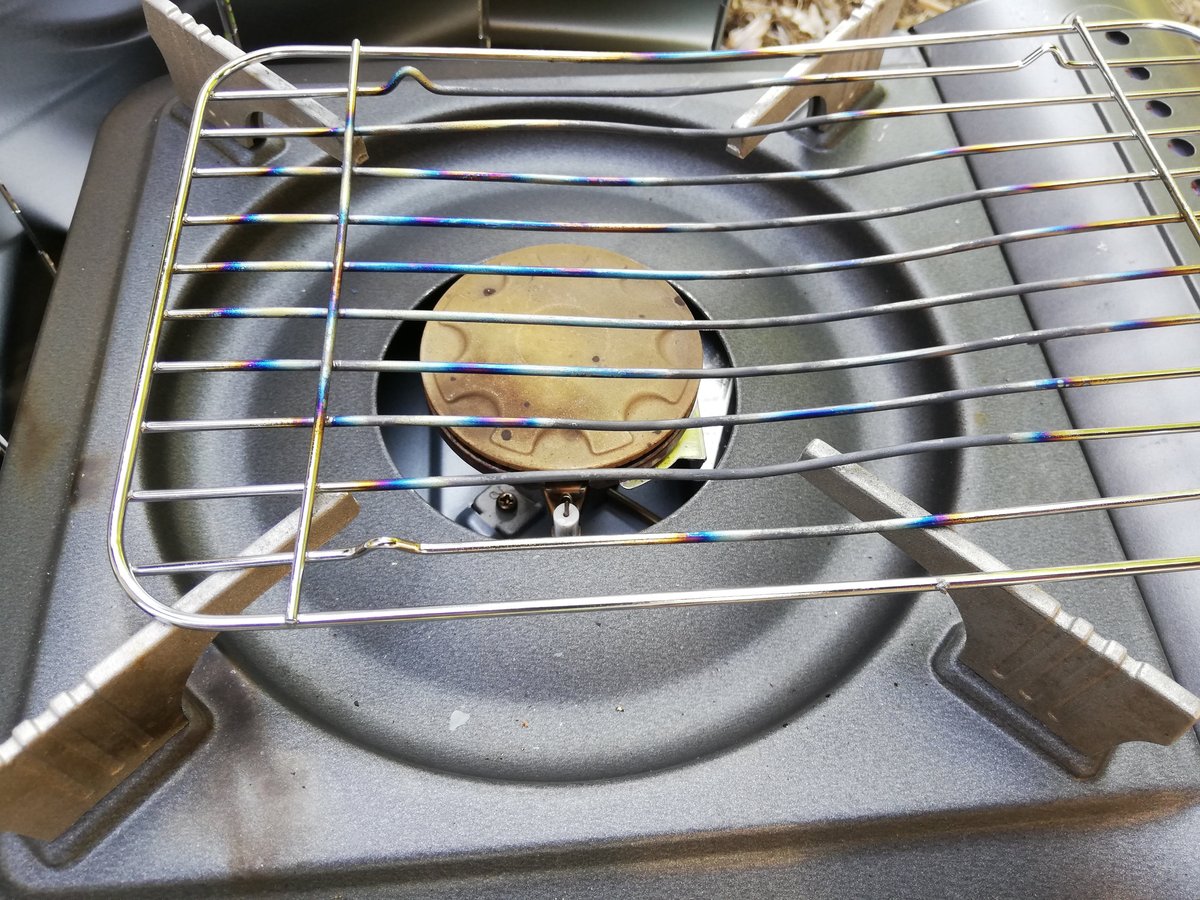

金網の加熱しすぎに注意

30分ほど加熱を続けると、ステンレスカップの下に引いていた金網が曲がり始め、あせりました(カップの位置をずらして対応)

熊本大学工学部のサイトの注意喚起の通り、線が細いBBQの金網は使用しない方がいいと思います。私は調理用のバットとセットで売っていた金網を使用しました。そちらのがBBQ用より太かったです。

感想

金属を溶かす実験を素人がやって大丈夫なのだろうか?と緊張しながら開始しました。熊本大学工学部のページに書いてある注意事項や準備品は隅々まで読んだおかげか、キレイな結晶がたくさんとれ、怪我もなく実験を終えることができました。目の前で金属片が溶けていく様子、酸化皮膜が一瞬でできる、火を止めるとあっという間に冷えて固体化する、などの現象を目の前で体験できる素晴らしい実験でした。図鑑や動画で知識を得ることはすぐでいる時代です。しかしながら目の前で物質変化を固唾を飲んで観察するという科学実験体験に勝るものはない、と感じました。

興味のある方はぜひチャレンジしてみてください!