ルイーネンベルク──フリードリヒ大王の人工廃墟

《廃墟の丘》のトポグラフィ

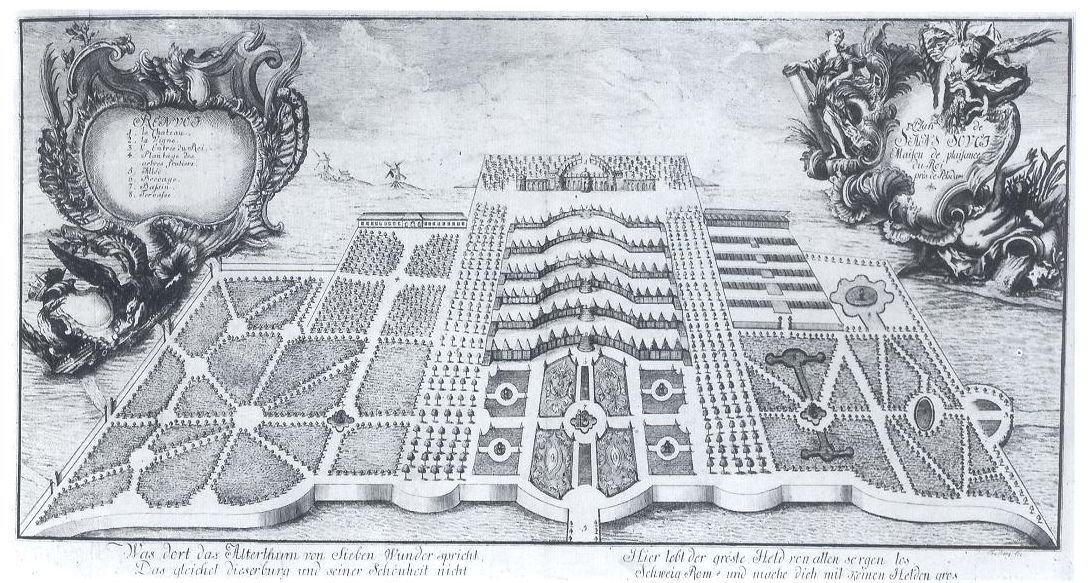

ポツダムのサンスーシ宮殿は、左右対称に設計された庭園の、南北に伸びる中心軸の上に配置されている(航空写真)。宮殿の南側にはイタリアのぶどう畑の丘陵を模した6段のテラスが展開し、そのふもとでは高さ約40メートルの大噴水が壮麗に水しぶきを上げている。

ひるがえって宮殿をはさんだ北側へとまわると、そこには列柱廊に囲まれた半円形の中庭がある。列柱廊の中央の開かれた部分からは、崩壊した建物の並ぶ小高い丘が見渡せる。これが《ルイーネンベルク》(Ruinenberg = 廃墟の丘)だ。

平坦な中庭には砂利が敷き詰められており、また公園外部の交通路にも直結していることから、ここが馬車や車が乗り入れる場所であったことが分かる。つまりこのルイーネンベルクは、客人が馬車を降りて最初に目にする光景として設定されていた。

不規則に崩壊した遺跡が立ちならぶ、奔放な自然に囲まれたルイーネンベルク。そこには宮殿南側の幾何学的に整然と区画割りされた庭園から、野趣あふれる風景庭園への、あざやかなモード変換をみてとることができる。

水供給装置としての機能

このルイーネンベルクを建てたのは、1740年から1786年に在位した第3代プロイセン国王フリードリヒ2世(フリードリヒ大王)だ。サンスーシ宮殿の完成から1年後である1748年、フリードリヒは庭園の水景物に水を供給する目的で、北の丘の上に大型の貯水槽を造らせ、その周囲を人口の遺跡で装飾させた。

その頃サンスーシでは、大噴水やネプチューン洞窟などの水景施設のために大量の水をどこから引いてくるのかが問題となっていた。そこで考案されたのが、風車を使ってポンプを駆動させ、ハーフェル川から丘の上の貯水槽まで水を引き込むという案だった。貯水槽にためられた水は、木の幹をくり抜いたパイプを通って公園の地下へと流れ込み、高低差による圧力で噴水から吹き出る予定であった。

しかしこの計画は失敗に終わる。その原因には、木製ではなく鉛製の管を使うべきだという数学者レオンハルト・オイラーらの助言を無視したフリードリヒ大王の倹約家ぶりがあったという。結局、フリードリ自身が完成した大噴水を目にすることはなく、水供給の問題が最終的に解決するまで百年の時を要することになる。

政治的表象としての機能1──古代ローマの引用

貯水槽の周りにフリードリヒが配置したのは、ドーリア式円柱の円形神殿、イオニア式円柱の列柱3本、ローマ円形劇場の壁面、古代エジプトの墳墓であるピラミッドであった。そのうち、3本の列柱はフォロ・ロマーノの《カストルとポルックス神殿》、ピラミッドはローマの《ガイウス・ケスティウスのピラミッド》といった、実際の遺跡を模したものであった。フリードリヒの目的は、これらの建物によって観る者に偉大な古代ローマ帝国を想起させることにあった。

つまりフリードリヒにとってルイーネンベルクとは単なる水供給のための施設にとどまるものでなはなく、享楽的な宮廷生活の対極にある自然にとりかこまれたアルカディア的風景を示すことによって、啓蒙君主にふさわしい道徳と教養をアピールすると同時に、過去の偉大な帝国を自身に結びつけて統治者としての正統性を演出するための、高度な政治的表象のための装置であった。

政治的表象としての機能2──フランス式幾何学庭園からイギリス式風景庭園への転換

ルイーネンベルクを設計した建築家ゲオルク・ヴェンツェスラウス・フォン・クノーベルスドルフは、建設から数年後に《アイヒェからのサンスーシとポツダムの眺め》と題された絵画を制作しており、そこではルイーネンベルクが理想のイメージとして描かれている。

またルイーネンベルクの設計にはイタリア人劇場画家イノチェンテ・ベッラヴィーテも参加しており、そのことからも構想のベースに絵画があり、「ピクチャレスク」な二次元の完成度が何よりも求められていたことが想像できる。

サンスーシとルイーネンベルクが作られた18世紀は、庭園造形の原則において建築から絵画へのパラダイムシフトが起きた時代であった。ニコラ・プッサンやクロード・ロランらが絵画で示した理想郷が、庭園という別媒体に「移植」され、また「自然らしさ」という新しいコンセプトが生まれた。このイギリス発祥の様式はイギリス式風景庭園と呼ばれるようになる。

風景庭園が登場する以前には、ヴェルサイユに代表されるいわゆるバロック式の「幾何学庭園」が主流であった。特にフランス王ルイ14世による絶対王政の階層的な政治秩序が反映されたヴェルサイユの幾何学庭園は、ヨーロッパ中の宮廷庭園で盛んに模倣されていた。こちらは、イギリス式風景庭園に対立する概念として、フランス式幾何学庭園と呼ばれる。

フランス式幾何学庭園は、宮殿を中心にした軸に沿った左右対称の構成をもつ。植え込みや花壇などの区画に分割され、一直線に伸びた道路に広場や噴水が配置され、訪問者の動きも設計にしたがって厳格に規定された。フランス式幾何学庭園は、特に上空からの平面図として見た場合に、絶対王政における君主による中央集権制を示す強烈なアレゴリーであり、またそのようにヨーロッパ諸国の権力者たちにも受け入れられ引用されていた。

フリードリヒ2世は初期のサンスーシにおいてヴェルサイユ・スタイルを継承し幾何学的な秩序を堅持していたが、七年戦争(1756年-1763年)でプロイセンがオーストリアに勝利した直後から、大きな様式的変更、すなわちイギリス式風景庭園への転向を図るようになる。

七年戦争とはプロイセンとオーストリアの対立を軸とした戦争であり、イギリスがプロイセンを、フランスとロシアがオーストリアを支援した。つまりプロイセンにとって幾何学庭園は敵国の、風景庭園は同盟国の様式であった。

七年戦争終結から約10年後の庭園図(下図)では、左端の新宮殿エリアと右端のサンスーシ宮殿エリアが東西に長く伸びる軸線でつなげられており、その間に不規則に配置された植え込みとランダムに曲がりくねった小道が特徴的な風景庭園が広大に横たわっているのを確認できる。

この《レーエガルテン》(Rehgarten = 鹿庭園)と名付けられたエリアをもって、フリードリヒはそれまで権力者の間で模範とされていたフランス式幾何学庭園に、流行の兆しを見せ始めていたイギリス式風景庭園を組み込んだ。これによりサンスーシはヨーロッパ大陸における最初期の風景庭園であり、ルイーネンベルクは1748年というそれよりもさらに早い時期に風景庭園へと舵を切りはじめた例となる。

また、ルイーネンベルクに見られる円形神殿(モノペトロス)は、もともとはイギリス・ストウ庭園の《古代の美徳の寺院》(Temple of Ancient Virture, 1737年)を原型としている。ストウ庭園は風景庭園の最初期の例であり、18世紀を通じて風景庭園の模範とされていた。さらにイギリスの風景庭園では廃墟や中国風の建物が「フォリー」として非常に好まれて使われており、サンスーシにおいてはルイーネンベルクだけでなくレーエガルテン内の中国茶館もイギリス式風景庭園の影響下にあるとされる。

フリードリヒが自身の庭園にイギリス風の要素を取り入れたのち、およそ1770年から1800年にかけて、ヨーロッパ全土で庭園芸術の議論が活発になる。そこでは庭園が「規則性」vs.「不規則性」、「フランス式庭園」vs.「イギリス式庭園」といった対立項で論じられ、フランス式が宮廷による搾取と抑圧の象徴として、イギリス式が自由主義的な政治体制の象徴として解釈された。フリードリヒがとった造園の戦略はこれらの議論を先取りするものであったが、これは芸術の良し悪しの判断がいかに政治的でありうるかを示す好例であろう。

フリードリヒ2世は、先代の王フリードリヒ=ヴィルヘルム1世がつくりあげた絶対王政の基礎の上に、啓蒙専制主義とよばれる君主主導で近代化をすすめる体制をとった。彼の「君主は国家第一の僕」というモットーは、ルイ14世の「朕は国家なり」という絶対王政を象徴する言葉に対峙するものであった。絶対王政と啓蒙主義とを調和させ共存させようとしたフリードリヒのバランス感覚が、庭園の様式にも反映されていると見ることができるのではないか。

フリードリヒ゠ヴィルヘルム4世による改変(1840年以降)

サンスーシ宮殿とルイーネンベルクの建設から1世紀の後、フリードリヒ゠ヴィルヘルム4世(在位1840年-1861年)がサンスーシ宮殿を夏の離宮として再び利用し始めると、ルイーネンベルクにも再び手が加えられるようになる。

まずは1841年に造園家ペーター・ヨセフ・レンネの設計にしたがって周辺の景観の整備が開始される。大量の植樹が行われるとともに複数の小道が敷かれ、小さな滝やベンチが設置されることで、宮殿からルイーネンベルクまで変化に富んだ散策ができるようになる。自然が「より自然らしく」作り込まれ、フリードリヒ2世が礎をつくった風景庭園の方向へとさらに進化していく。

1846年には円形劇場の壁の横に、中世の側防塔を模した高さ23メートルの《ノルマン塔》(Normannischer Turm)が追加される。この位置にはもともと木製の階段と見晴らし台が設置されていたが、フリードリヒ2世の時代にすでに老朽化し使えなくなっていた。このノルマン塔により高台からの眺望がふたたび可能になる。また屋上のすぐ下はフリードリヒ゠ヴィルヘルムの茶室とされていた。

ノルマン塔は、最上部に胸壁と呼ばれる凸凹を冠しており、無骨で軍事的な印象を与える。またドイツ人の起源をノルマン人(=北方系ゲルマン族)に求める民族至上主義の萌芽も感じられ、教養ある啓蒙家として古典古代を引用したフリードリヒ2世の時代にはあり得なかった要素であるといえる。

「経験する」庭園

宮殿からの散策路、見晴らし台や茶室など、芸術愛好家であったフリードリヒ゠ヴィルヘルム4世によって行われた改造によって、ルイーネンベルクは「経験する」庭園としての性格をより強めることになる。

さらにサンスーシ宮殿から「遠景」として鑑賞されるルイーネンベルクは、遺跡が実在する南ヨーロッパの地理的な遠さと、長い年月をかけて崩壊した古代遺跡の時間的な遠さに重ねることもできる。その「遠さ」は、観る者に遠い土地への憧憬や思慕といった「切なさ」の感情を起こさせる。そこには18世紀に主張された、庭園は「訪問者の眼だけでなく五感すべてにうったえ、あらゆる感情を呼び起こし、あらゆる感覚を呼び覚ますものでなければならない」という感覚論的な思想を読み取ることができる。

追記:蒸気ポンプの発明と大噴水の実現

サンスーシ庭園に水を引くというフリードリヒ2世の夢は、フリードリヒ゠ヴィルヘルム4世の時代、蒸気ポンプの発明によってようやく実現する。

1841年から1843年にかけ、ハーフェル川の岸辺にイスラム教のモスクの外観をした《蒸気機関の家》(Dampfmaschinenhaus)が建てられ、そこにボルジッヒ社が製造した当時最高性能の蒸気ポンプが納められた。ポンプを稼働するための石炭は、七年戦争での勝利によりオーストリアから獲得したシュレジエン地方からハーフェル川づたいに運び込まれた。このミナレットを煙突としたムーア様式の機械棟は、建てられた当時宮殿のテラスから眺めることができたという。

Das Dampfmaschinenhaus (Wikipedia)

この技術によりサンスーシでは大噴水の吹き上げについに成功する。2024年の現在、サンスーシの大噴水には電動ポンプが使用されている。(了)