オンボーディングの成功に必要なポイントとは!?

パリオリンピックが閉幕して1週間余り。まだ興奮冷めやらぬ吉田(ヤス)です。

大会中は、気になった選手の競技人生の第一歩についてリサーチすることにハマり、今では競技結果よりもリサーチで得た雑学の方が印象に残っていいます(笑)

さて、前回の記事では、カスタマーサクセスの第一歩であるオンボーディングについて少しだけご紹介いたしましたが、今回はオンボーディングの成功に必要なポイントについてお届けいたします!

オンボーディングの成功とは

-オンボーディングについて振り返り

前回の記事でもご紹介したオンボーディングについて、改めて振り返ってみましょう。

オンボーディングとは、サービスの利用開始後、お客様がいち早くサービスを使いこなせるよう、サポートする取り組みのこと

Salesforce でも、”運用開始から3ヶ月が、早期定着を左右する重要な期間”だとアナウンスされるほど、非常に重要なフェーズであること

「運用開始から3ヶ月」で「サービスを使いこなす」ということが要点と

なります。

-オンボーディングの成功

オンボーディングの成功を定義すると以下になると考えます。

”サービスの利用開始から約3ヶ月後、利用者が Salesforce を使いこなせている状態”

とはいうものの、3ヶ月という期間はかなりタイトですよね…💦

オンボーディング成功のポイント

そもそも、利用者が Salesforce を使いこなせている状態、とはどういった状態なのでしょうか?

「社内コミュニケーションを、Chatter で一本化できている状態」

「業務情報を Salesforce に抜け・漏れなく登録している状態」

「レポートやダッシュボードで、現在の実績が正しく集計できている状態」

利用者が Salesforce を使いこなせている状態は、お客様によって異なります。

ですが、オンボーディングを成功させるためのポイントは共通しており、「目標設定・活動計画の策定」「利用者のチェンジマインド」のたった2つだけです!

1.目標設定・活動計画の策定

この策定には、以下の3つのステップが必要となります。

利用者が「いつまでに」「どうなっていれば」Salesforce を業務で活用できている状態か、土台となる”目指す姿”を決める

”目指す姿”から逆算し、活動内容・計画を決める

各活動に対して具体的な目標(KPI)を決める

1のステップ「”目指す姿”を決める」は、

「利用者全員の目線を揃えること」を目的に実施します。その際、中期経営計画や利用部門の事業計画をベースにすると、利用者全員の目線を揃えやすくなります。

2のステップ「活動内容・計画を決める」は、

「”目指す姿”を実現するために何から手をつけるべきか」を具体化するために実施します。

その際、「実現しやすく、”目指す姿”への貢献度が大きい」ものから設定します。それは、ユーザーが早期に変化を体感でき、ユーザー自身のモチベーションアップにもつながるからです。

3のステップ「具体的な目標(KPI)を決める」は、

「”目指す姿”を実現に向けてどれだけ進んだのか」という目標の達成度合いを測定する目的で実施します。

その際のポイントは、2つです。

①誰もが判断できるよう「1日〇件登録」など具体的な数値で設定

②達成度合いの定期な振返りのため、月次や週次など期限を設定

各ステップをきちんと押さえることで、だんだんと使われなくなってしまうという利用の低減や、オンボーディング活動の迷走を防ぐことができます。

KPIで「ログイン率100%」と言うと、

利用者から「えー…」と渋い反応のあとに

「有給のときもSalesforceにログインしろということですか」

「外回りでSalesforceを開かないときもあるんですが」

といった些末なことを言われることもあります。

それは、単純な「ログイン率100%」を設定した背景や目的をちゃんと利用者が理解しきれていないことが原因です。そうならないためにも、利用者をドンドン巻き込んでいくことが大事となります。

そうすることで「2.利用者のチェンジマインド」にも取り組みやすくなります。

2.利用者のチェンジマインド

これは私自身もそうなのですが、新しいシステムが導入されますと聞くと

期待2割、不安8割とどちらかという「ネガティブ」な印象を受けます。

それは、「何かめんどくさそう」「今の業務を変えるのが大変」等など

挙げ始めるときりがありません。

脳科学的には、人間は変化を好まない生き物のため、変化にはどうしても「ネガティブ」になりがちです。

ポジティブ:能動的に活用していたいと思っている人

ネガティブ:最低限の(指示内容だけ)活用をしようと思っている人

そのため、利用者のマインドを「ネガティブ」から「ポジティブ」に変える粘り強い取組みが必要となります!

こちらでは、以下の2つが重要だと考えます。

”Salesforce の導入目的・実現する未来”(目指す姿)への理解

利用者のフォロー体制の構築

1のポイントは少しでも自分事にしてもらうことです。

どうしても、「ネガティブ」な感情でスタートしているので、「なんでやらないといけないの?」「やれというならやるけど」と言った「やらされ感」が満載になります。

そのため、プロジェクトの初期から利用者に参画してもらい、利用者の声をプロジェクトに反映していくことが重要となります。

自分たちの声が反映されていると分かると利用者も「やらされ感」少なく、検討を進めていけるようになります。

2のポイントは、情シスメンバーだけでなく、現場管理者やリーダーなど複数名体制とし、利用者が声をあげやすくすることが重要です。

もし、利用者から声があがらない場合は、簡単なアンケートを1ヶ月ごとに実施する方法も有効です。匿名でざっくばらんにアンケートを実施すると、目から鱗の情報もあり非常にお勧めです!

アンケートを実施した場合は、必ず「集計結果」や「意見の多かった要望などに対する今後の方針」など、利用者への発信を行いましょう。

利用者のチェンジマインドが行われると、「だんだん使われなくなる」「登録データの精度が下がる」など、新たな課題を回避することができるため、粘り強く取組んでいただければ幸いです!

まとめ

新しい業務ツールは、以前の運用から様々なことが変わるため、利用者にとっては戸惑いの連続です。「前の方が楽だった」「業務負荷が増えた」といったネガティブな感情も生まれがちです。

ひとたび「Salesforce = 大変」といったネガティブなイメージを持たれてしまうと、Salesforce の活用が非常に難しくなります。

ネガティブなイメージを持たれないよう、利用者が「何に困っているのか」「どうして欲しいのか」といった声をあげやすくし、必要に応じて素早く設定を反映する取り組みを、ぜひお願いいたします!

最後に

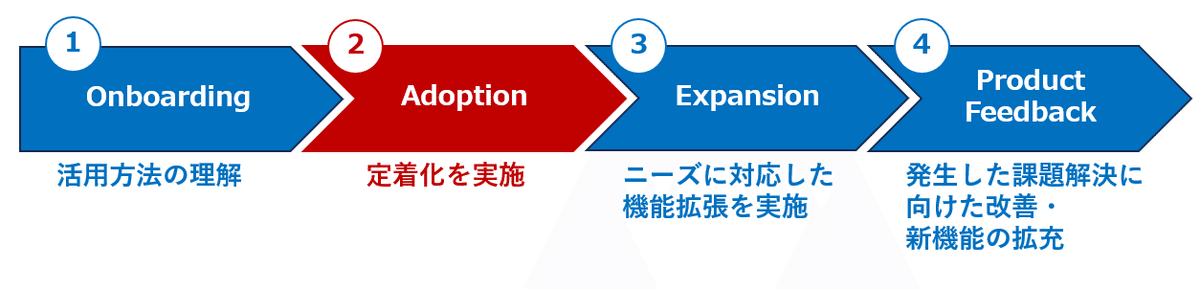

オンボーディングが成功し、利用者が Salesforce を活用できている状態ができた後は、いよいよ Salesforce の活用を成功させるための「定着化」に向けた取組みに入ります。

そもそも定着化とは何なのか?定着化に重要なことは何なのか?

次回は、定着化についてお届けいたします!

お楽しみに!

本記事に関するご意見ご質問がございましたら、以下メールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

fj-sf-csm@dl.jp.fujitsu.com