ミニマリズム

〜人間と空間5, ALH1「GISを利用する」

レポートを書くにあたって選択したのは、GEBCO(General Bathymetric Chart of the Oceans)、海底の地理情報である。

『四次元年表』in Maritimeというアプリをつくっている。「海の誕生から深海探査まで」と謳い、海に関する「ナニがイツ、ドコであったか」を、データベースに登録したり、検索・表示したりするアプリだ。海にかかわることなので、海の地理情報を扱いたい。それが選択の背景だ。

GEBCOはすばらしいサイトで、一日中見ていられる。最新の技術で蒐集された海底の地形情報が、画像として収録されていてDownloadもできる。また当然、水深等の数値情報もある。

とはいえ、この目を見張るようなすばらしい画像を、そのまま『四次元年表』に搭載するわけにはいかない。とんでもなく重い。そもそも画像に目を奪われているようでは、肝心の年表が霞んでしまう。

イツとドコが正しくわかる 主張しないGISをつくる

まず、海岸線を描画する。これは、GEBCOではなく、Natural Earthのデータを利用した。

ここのデータも機能満載だけれど、今回は最低限の描画に抑える。geojsonをさらに分解して、海岸線の経緯度だけを抽出(というと聞こえはいいが、要するに手作業で切り貼り)。これでただのjsonデータにサイズダウンする。このデータ一つで、大西洋中心地図、太平洋中心地図、そして地球儀を描画する。一見とてもprimitiveな白地図だが、データベースにある位置情報つきの各歴史事象は、自動的に地図上に配置される。しかも地図に関しては、三次元空間のX-Y平面上に描画しているので、Z方向を時間軸として使える。なので、ぐるっと回転させると、「昔のものは下に、新しいものは上に」、時系列に沿って表示されるのだ。ほんとうは地球儀でも同じことをやりたいのだが、技術力が足らなくて、まだ実現していない。

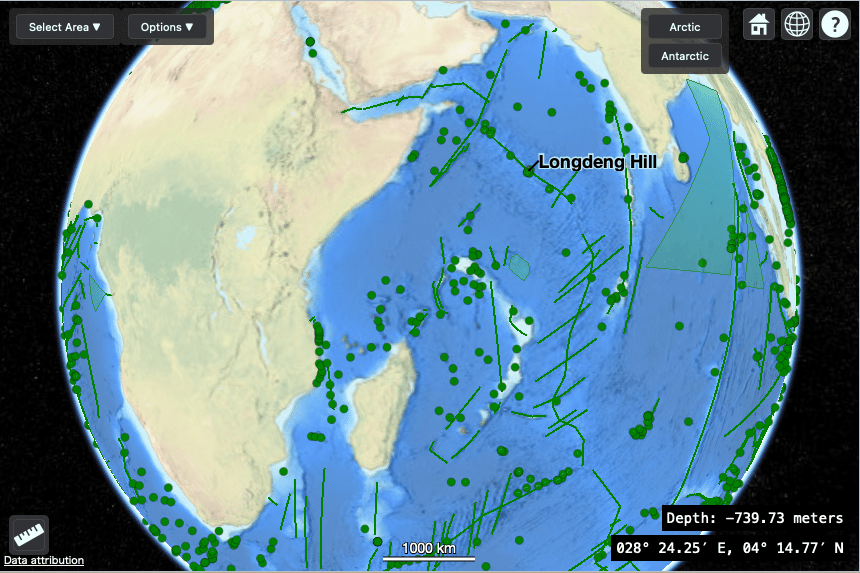

さらに、GEBCOから集めたデータで、シンプルな海底地形を描く。といっても、GEBCOのデータは、geojsonほど細工しやすくはなかった。画像データから必要な位置情報を取得してjsonに整形する。海岸線と同じ点描なので、海嶺の尾根筋と、海溝の最深部を拾うだけ。タイトル画像は1°グリッドで表示した海底面。中央を斜めに通っているのが、大西洋中央海嶺の亀裂部分だ。ここを拾っていく。右上に経緯度が出ているが、マウスを動かすと消えてしまうし、コピーもできない。結局、ノートに手書きしてから改めて入力するのがもっとも速いという、アナログな作業になった。が、この夏にやっていた宇宙探査船の航跡データをつくるよりは簡単かな。いや、ただデータ整形に慣れただけかもしれない。

後日追記

GEBCOの中にUndersea Feature Gazetteerというページを見つけた。こちらは海嶺や海溝を線描してくれていて、そこをポイントすると位置情報が出る。海嶺の中心亀裂部は寸断されているので、画像データに目をこらして亀裂を追うのはけっこう大変だが、こちらを使うと少し楽だ。もっとも、この経緯度は分秒で書かれている。私には十進法が必要なので、そこをなんとかしたい。どっかに切り替えボタンとかないかしら。(さらに後日、経緯度の部分をタップしたら、十進法と分秒が入れ替わった!)

ここまでできた まだまだ先は長い

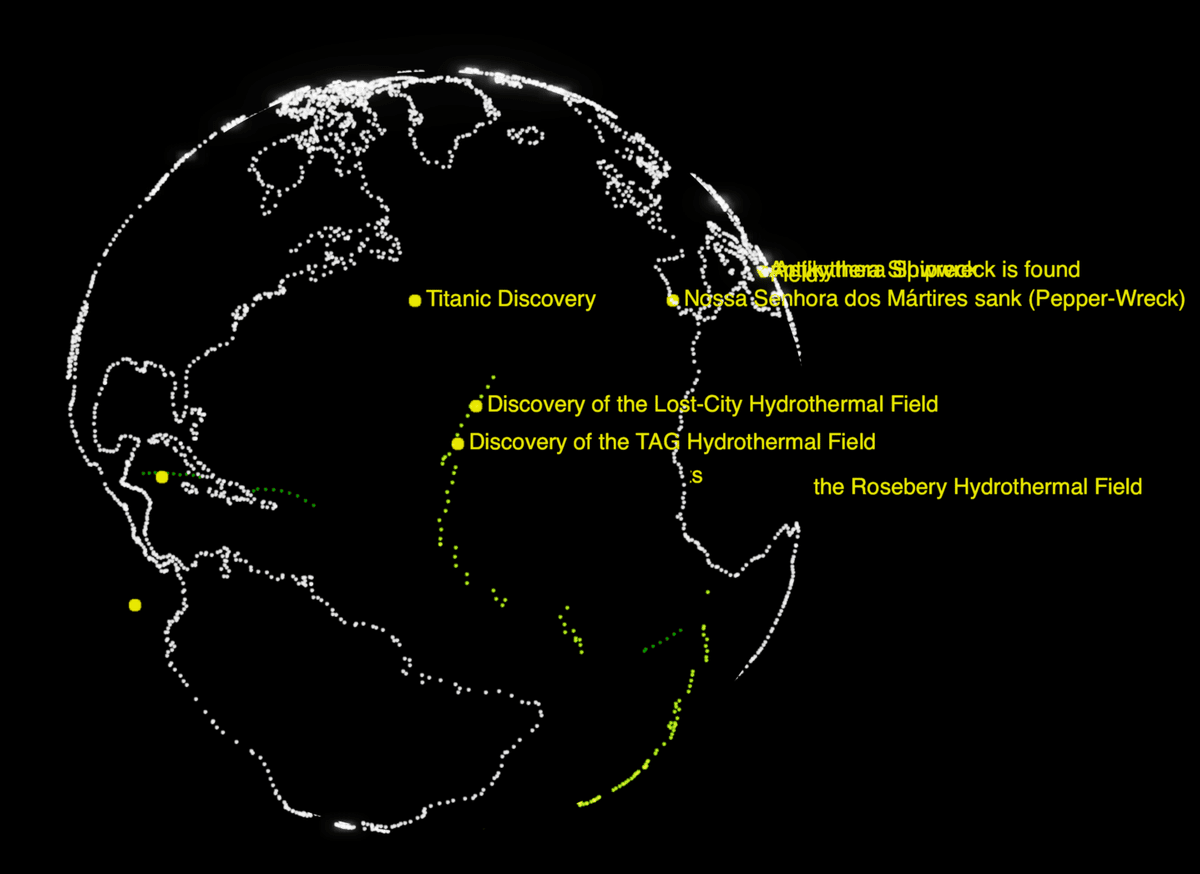

このように、「せっかくのすばらしいデータ」を破壊しまくってつくった表示がこちら。まだ、大西洋の、中央海嶺と三つの海溝しか入力できていない。でも、「Under th Sea」で絞った検索結果のなかの「熱水噴出口発見」が、ピタッと中央海嶺に重なったのはうれしかった。ちょっと見えにくいが、日本の探査船がCayman Thoughを探査したデータも、ちゃんとトラフのラインにのっている。そして、ぐるっと回すと、それらが時間軸上でどんなふうに発生しているかが見える。

白い横線は世界地図。紀元ゼロ年(そんな年はないけど)

なんで地球儀だけ黒いのか、聞かないでください。どうしても背景色が入らない。私の力不足です。でも、「背景は宇宙空間です」と嘯いて、このまま黒でつっきるのもありかもしれない。

四次元年表 in Maritimeは年内のリリースを目指している

つまり「スマホで使うフリーのGIS」に相当する予定。すでに公開しているWeb版は、詳細データがみられる代わりに、まだGISが実装できていない。ともかく一歩一歩、進むしかない。

四次元年表 in Cosmos

四次元年表

三次元・四次元表示

四次元年表の使い方

四次元年表for Mobile