芸術ってもんをちょっとだけわかった(ような気がした)話

絵を生業にしている友人がいる。いる、なんて言ってしまうと図々しいだろうか、大学を卒業してからすっかりご無沙汰している。のだけどまあ、それは置いておいて。

その絵を生業にしている彼は、主に写実的な作品を描いている。

学生時代、別の友人が彼の絵を褒めて言った。

「すごい。写真みたい」

その表情から、彼女が心から感嘆していることが見てとれた。彼にもそれは伝わっていたと思う。けれど、彼はなんとも言えない表情になった。

「……写真みたいって、誉め言葉じゃないからね。だったら写真でいいわけで」

「そっか」とか「なるほど」とかなんとか答えた気がする。でも、正直よくわかっていなかった。

それから彼とは日々雑談し、時には真剣な言葉を交わして、彼が写真みたいにではなく本物のように描こうとしていること、「作品」としての完成度を追い求めていること、などその想いに触れることが出来た。

そっか、なるほど。と、思ったような、でもやっぱりよくわからないような。

絵画の歴史の中で、カメラ登場以前は今でいう「写真みたい」な、つまり真実をそのまま写しとる技術が高く評価されていた時代もあった。(今でいうレタッチ的な、そういう補正をかけることは多分にあったかもしれないけれど)

で、カメラが登場したので、そっくりそのまま写しとるのは写真に任せてもっと芸術的な表現を追求していこう、という風に歴史が動いていった。

……と認識している。(浅学なので、違ったらごめんなさい)

けれども。それでも。写実絵画というのは現在も制作され続けている。

友人のように、写真よりも本物らしく描くことを追求しているのだろうか。それともなにか別の芸術的探究なのだろうか。鑑賞者がそれを写真みたいと称賛することはそんなに失礼なのだろうか。技術的に突き詰められた作品と、芸術的な作品とは、何が違うのだろうか。技術を追った作品は、芸術を追ったものよりも価値が低いのか。っていうか、芸術的ってなんだ。

頭でっかちな僕は、そんなことを悶々と考え続けていた。

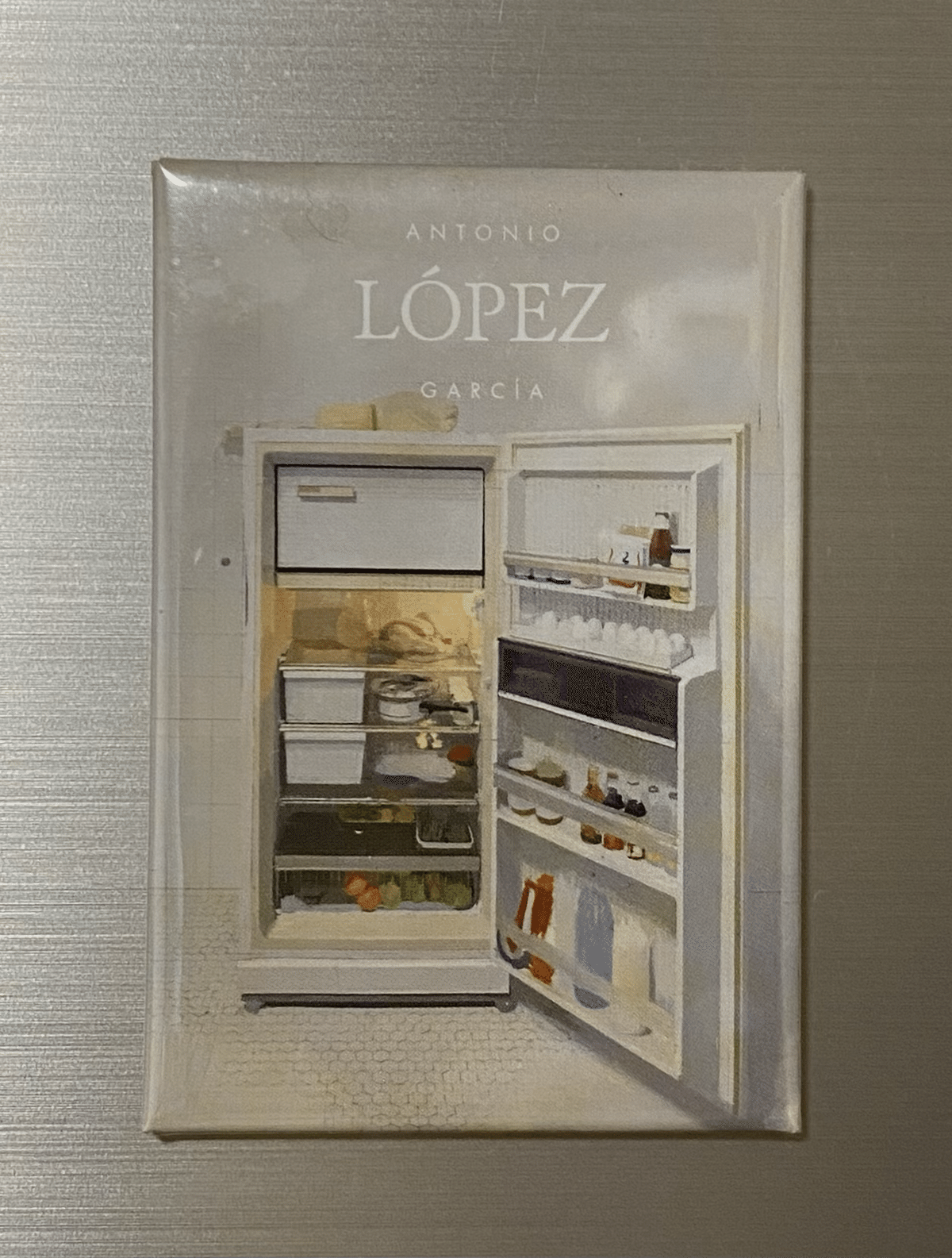

「現代スペイン・リアリズムの巨匠 アントニオ・ロペス展」@長崎県美術館 に行ったのは、そんな時だった。

不勉強で恥ずかしいが、僕はそれまでアントニオ・ロペスのアの字も知らなかった。それでも、なにやら大きくて凄そうな展覧会をやっているようだから観に行ってみよう、と思い長崎県美術館へと向かった。

凄かった。

それは、鑑賞というよりも体験だった。

朝の大通りを描いた「グラン・ビア」。作品を前にした時、ただ目で見ているだけなのに、作品に描かれた場所の光を感じて、音が聞こえてくるような、そんな気がして驚いた。

何がどうなったらこんな作品になるんだろう。僕は近づいたり離れたりしながら、時間をかけて味わった。

面白かったのは、近づいてみれば筆致がちゃんと見てとれること。筆跡ひとつひとつが見えてくると、それは確かに絵なのだ。けれど少し離れてみると、やっぱり本物で。

画家はどんな目を持っていて、どれだけの技術を駆使して、どれほど思考して、この作品を描いたのだろう。想像も及ばないけれど、それでも考えずにはいられなかった。

写実がなんだとか、芸術がなんだとか、恐れ多くもぼやぼや考えていたことの答えそのものが、目の前にあった。

これこそが作品であり、写実であり、芸術なんだと、言葉ではなく感覚で叩き込まれた。

この展覧会の後にも先にも、心を動かされたり印象に残ったり感動したり放心したりする展覧会や作品との出会いはたくさんあった。

けれど「アントニオ・ロペス展」で味わった、言葉ではなく感覚で僕にとっての「芸術」を定義づけられる、という体験はいまのところこの一度きりである。

作品に力があった、展覧会が素晴らしかった、というのは言うまでもなく、そこにプラスしてタイミングもとても良かったんだと思う。

あのとき教えてもらった「芸術とはなんぞや」をベースに体験を重ねてきた今、彼の作品と再会したら何を感じるのだろう。

ちょっと調べてみたけど、あれ以来アントニオ・ロペスの大きい展覧会は、日本では開かれてなさそうだ。そろそろ、もっかいやってくれないかなあ……。