【大学受験基礎知識その7】偏差値とは②~応用編~

偏差値との正しい接し方

前回の記事「【大学受験基礎知識その6】偏差値とは①~基礎編~」で、偏差値の定義や基本的な性質についてお話しました。

偏差値について知ると、「偏差値が万能な指標なんじゃないか」と考えてしまう人も多いです。

しかしそれもまたあまり良い接し方ではありません。

今回は、実際に偏差値を使って情報収集をしたりする上での注意点をお話ししていきます。

「偏差値」の注意点

注意点① 高校と大学の偏差値は違う!?

全員が入学できる高校でない限り、皆さんの高校にも偏差値が付いていると思います。そしてその数字は、大抵「みんなの高校情報」というサイトの情報だと思います。

その情報を参考にした高校生の中には、次のような勘違いをする人がとてもたくさんいます。

「自分は偏差値60の高校に通ってるから、高校で真ん中ぐらいに居れば、

パスナビ偏差値60ぐらいのMARCHは合格できそうだな」

この勘違いをしてしまう受験生が非常に多いです。

実のところ、みんなの高校情報(みんこう)偏差値とパスナビ偏差値には、約10の差があると言われています。

つまり偏差値60の高校の真ん中に居る人が進学する大学は、偏差値60程度のMARCHではなく、偏差値を-10した、偏差値50程度の大学(=日東駒専レベル)ということになります。

なぜこのような差が生まれるのかと言えば、それは高校受験をする層と大学受験をする層の違いにあります。

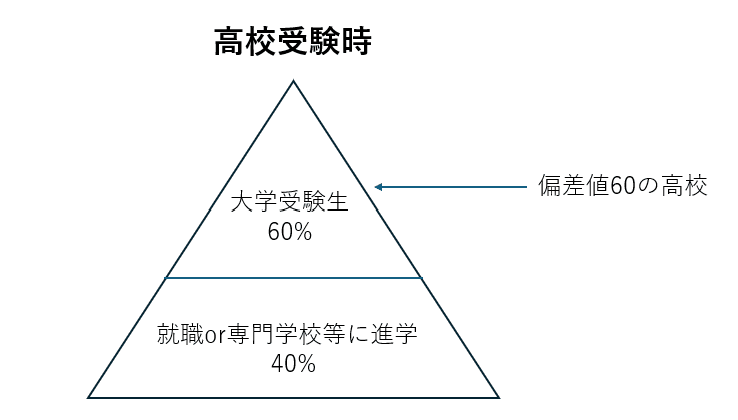

これは高校受験における偏差値60の高校の立ち位置です。

全受験生の平均より上ある程度上の位置に居ます。

そして2024年度においては、日本の大学進学率は60%程度だと言われています。

つまり雑に言えば、高校受験時点での学力上位60%が大学に進学し、下位40%は大学受験をしないということです(実際には異なりますが、簡単のためそうみなします)。

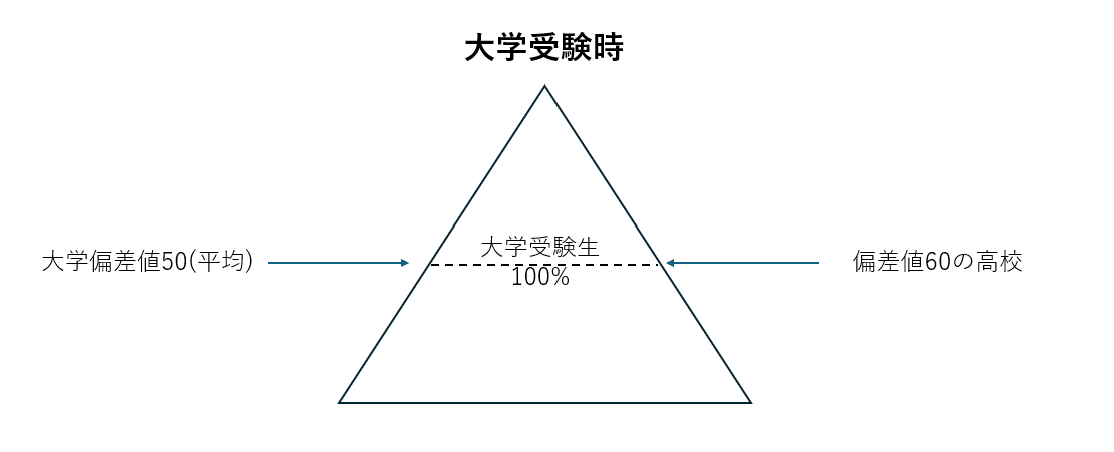

すると大学受験をする高校生の学力分布は以下のようになります。

大学受験をしない下位40%が抜け、世代の中で上位60%の学力を持っている人だけが大学受験の場に残ります。

そしてこれを100%となるように拡大したのが以下です。

下位40%の学力を持つ同世代が大学受験をしないことによって、高校受験偏差値60の高校は、大学受験生の中で見れば真ん中=偏差値50ぐらいになります。

これが、高校受験偏差値と大学受験偏差値が異なる理由です。

なお先述した通り、パスナビ(河合塾)偏差値とみんこう偏差値だと、パスナビ偏差値の方が10程度低くなると言われています。

注意点② 同じ大学なのにサイトごとに違う偏差値が載っている!?

パスナビやマナビジョンなどの大学受験情報サイトで情報収集していると、同じ大学でもサイトによって偏差値が大きく違うことに気づくと思います。

例えば東京大学の理科Ⅰ類を見てみると、

パスナビでは偏差値が67.5と記載されているのに対し、

マナビジョンでは偏差値が73と記載されています。

その差は5.5であり、これはかなり大きな差です。

ではどちらの数字が正しいのでしょうか?

答えは、「どちらも正しい」です。

なぜこのような差が生まれ、しかもなぜどちらも正しいのか、その理由を説明していきます。

パスナビは河合塾から情報の提供を受けており、河合塾の情報は河合塾が実施する「全統模試」の結果を参考にして作られています。

一方でマナビジョンはベネッセから情報の提供を受けており、その情報はベネッセが実施している「進研模試」の結果を参考にして作られています。

これらの模試の違いについては後日まで別の記事でまとめますが、ここで重要なのは、「同じ人が受験しても、全統模試より進研模試の方が高い偏差値が出やすい」ということです。これは、進研模試の方が受験者層のレベルが低いことに起因します。

平均的には、進研模試の方が5~10ほど高い偏差値が出ると言われています。

だからこそ進研模試のデータを参考にしているマナビジョンの偏差値は、全統模試のデータを参考にしているパスナビの偏差値よりも5~10ほど高い数字になっているのです。

でもだからといって、マナビジョンの数字が間違っているわけではありません。

マナビジョンは進研模試のデータを参考にしている正しい数字で、一方でパスナビは全統模試のデータを参考にしている正しい数字です。

そのため両者には違いが出ますが、どちらも間違いではありません。

重要なのは、マナビジョンの偏差値が進研模試ベースの偏差値で、パスナビの偏差値が全統模試ベースの偏差値だと理解した上でその情報と接することです。

最もやってはいけないことは、進研模試で得た偏差値をパスナビの偏差値と比較することです。

進研模試は全統模試よりも5~10ほど高い偏差値が出やすいので、全統模試のデータを参考にしているパスナビのデータと進研模試の偏差値を比較すると、どうしても自分の偏差値の方が高めになってしまい、適切な比較ができません。

もちろんその逆(全統模試の偏差値をマナビジョンの偏差値と比較すること)も良くありません。

皆さんはこれらの違いをよく理解して、正しく偏差値と向き合うようにしましょう。

今回のまとめ

今回は、「高校受験の偏差値と大学受験の偏差値は違う」ということと、「同じ大学でもサイトによって偏差値は違うが、それらはどれも正しい」ということをお伝えしました。

次回は引き続き、「【大学受験基礎知識その8】偏差値とは③~応用編~」として、私立大学と国公立大学の偏差値の違いについてまとめます。

次回の内容は偏差値というものを扱うにあたってかなり重要な要素となってくるので、ぜひ今までの内容をきちんと理解した上で、そちらの記事も読んでみてください。