【Utaku雑記】強度大丈夫ですか?

Guten Tag!最近腰痛に悩んでいるUtakuです!!

そこはかとなく…(以下略)すなわち【Utaku雑記】の第2弾です\(^o^)/

第1弾はこちら↓

今回は最近人気沸騰中の”可変式ダンベル”についてのお話です。

それでは始まり始まり〜

※以下はあくまで個人の見解です。本情報によって生じた人の障害と財産損失に関しては一切責任を負いませんのでご了承の上、読み進めてください。

1.ダン太とベル美について

私は最近可変式ダンベルを購入しました。

某楽○で送料込みの4万円弱。

大きな出費ではありますが,以下の3点から決意しました!

イ)コロナの先行きが不明で,またいつジムが閉まるか分からなかった

ロ)需要増から価格が高騰していたのが収まった

ハ)肩を強化したいのでいつもレイズ系を行える道具を近くに置いておきたかった

(たまに運転してジムに行くのが面倒なときがあるとは言えない)

実際に購入したものが図1ですね。

図1 ダン太とベル美

名前をつけたところ急に愛着が湧きまして

ブラ○ス人形を愛でる方の気持ちが少しわかりました笑

(ちなみに2つの区別はついていません笑)

購入した旨をTweetすると,こんなコメントを頂きました.

”使用中に外れることはないのでしょうか?そこが心配です””

確かに~( ゚Д゚)

一応重さの調整はベースにおいているときしかできないようになっているみたいですが,急に心配になったわけです...

2.可変式ダンベルの仕組み

強度が大丈夫かを検討するために,可変式ダンベルの仕組みをざっと解説します。

大雑把に言うと,可変式ダンベルはダイヤルを回すことで,シャフトに固定されるプレートを増減させて重さの調整を行います。

はじめにシャフトの構造を図2に示します。

図2 シャフトの構造

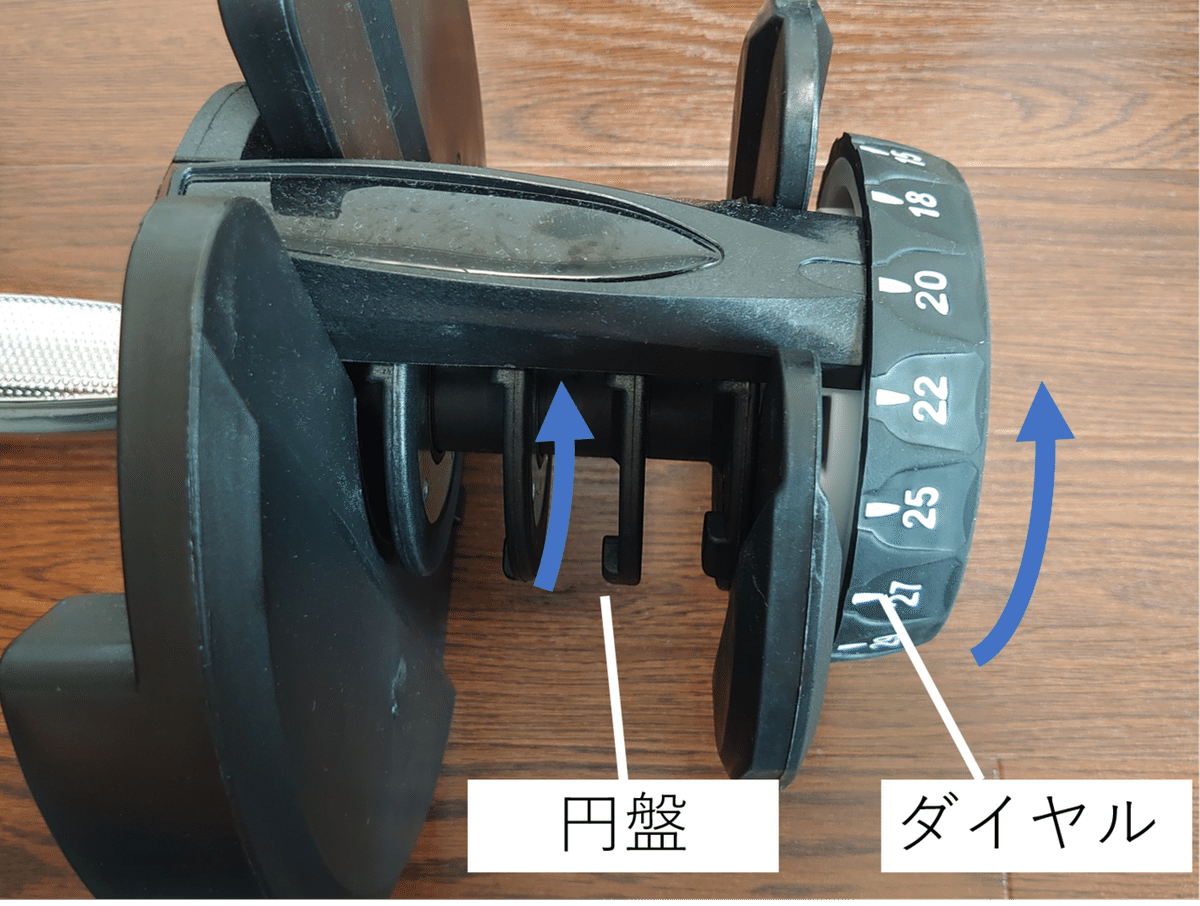

図2のシャフトでは,図3のようにダイヤルを回すと中の円盤も同期して回転します。

図3 ダイヤルの回転

ここで,この円盤がプレートとシャフトをつなぐ肝にになるわけです。

円盤上には図4のように爪がついています。

図4 円盤上の爪

先程のダイヤルと円盤は同期して回転するわけなので,ダイヤルを回すと爪がある箇所とない箇所が切り替わります。

つぎに,この円盤上の爪と引っかかるのが図5のプレート上の爪です。

図5 プレート上の爪

すべてのプレートにこの爪がついています。

さいごに,先程述べたように,ダイヤルを回すとシャフト上の円盤それぞれについて個別に爪が働く状態と働かない状態が切り替わります。

よって,ダイヤルのメモリに書いてある重量に合わせて各円盤上に爪を配置すれば,その重量に合わせて引っ掛けるプレートを切り替えることができます。

このように,プレート上の小さい爪によって重量を支える微妙な構造なのでした。

強度厨の私にとっては非常に気になります笑

(´・ω・`)

3.強度計算のためのモデル化

2.で述べたように,可変式ダンベルはプレート上の小さい爪が,その重量を支えています。

この爪を図6のような”片持ちはり”にモデル化します。

片持ちはりは,雑に言えば壁に片方が固定された棒です笑

水泳の飛び込み台とかを想像していただければいいのではないのでしょうか。

先端を押すとバインバインなるやつですね笑

片持ちはりを図6に示します。

図6 片持ちはり

固定端側の壁がプレート,棒がプレート上の爪と考えてください。(図5を思い出してください)

そして爪にかかるプレートの重量を荷重Pとします。

とりあえず固定端側の根本で強度を考えます。

言い換えれば,”プレート上の爪はプレートの重さにどのくらい耐えることができて,どのくらいまでなら引きちぎられないか”という議論を行います。

今回は図7のように片持ちはりの根本に注目しましょう。

以降は壁→プレート,片持ちはり→爪と解釈します。

図7 片持ちはりで注目する点

図7に示した爪の根本はどのようになっているのでしょうか。

ご存知の通り,雑に言うとあらゆる物質は原子という小さい粒から構成されます。

ですから,図7の根本でもプレートと爪を構成する原子の結合によって両者がくっついています。

この原子の結合の様子を図8に示します。

図8 根本における原子の結合

図8のように,プレートと爪を構成する原子はまさに”ずっ友”状態であり,余計な力がかかっていない限り,それぞれが周囲の原子同士と密接にくっついている魂のソウルメイトなわけです。

4.爪の根本の微視的構造(想像)

3.で”余計な力がかかっていない限り”と書きました。では,図6のように荷重Pがかかっているときはどうなるでしょうか。

このとき,ずっ友の原子たちは図9のように仲が引き裂かれそうになります。オレンジ色の矢印が力を表します。

図9 爪の根本の微視的構造(想像)

なんか可愛そうですよね…

みんな必死に手を引き剥がされないようにもがくわけです。

この引き裂かれないように努力している状態は,復元力Pを発生させます。

そもそも原子たちは引き裂かれたくないわけですから,引っ張った力の分だけ逆向きに頑張ってお互いを近づけようとします。

これによって,原子たちの努力はもはやバネのようにバインバインと変形をもとに戻す形に働きます。

これを荷重と反対の力として反力と呼びましょう。この反力は加えられた荷重Pに対応して物質内部に働く力なので応力と呼ばれます。特に,今回のようにハサミで切るような方向に働くときは”せん断応力”と呼ばれます。

しかし,原子たちはどんな荷重Pに対しても拮抗する反力を出し続けられません。

よって、ある限界値に達すると、つないでいた手を離してさよならバイバイしはじめます。このときの応力を”降伏応力”といいます。あまりに大きな力を加えられると,原子たちの友情は壊れて”いや、もう無理っす(降伏)”となります。

5.爪に加えられる限界荷重

4.で述べた降伏応力は物質によって決まっています。

プレートの爪の材質をポリエチレンと仮定します。

ポリエチレンの降伏応力は21~23 MPaと言われています[1].

※応力の単位は力ではなく,単位面積当たりの力であるMPa(N / mm^2)が用いられます.

プレート上の爪の断面積は大体12 mm四方なので

![]()

となります.よって,

降伏応力から爪にかけられる限界荷重は

![]()

となります.

よって,質量 に直すと176 kgくらいなら爪はちぎれないということになります。

さすがにプレート1枚は最大でも10 kgはなさそうなので,プレートを支える観点では

「なんだめちゃめちゃ余裕じゃん!!」

とお思いになるかもしれません。

限界荷重の大きさは実際にかかる荷重の約18倍になっています。

このような,使用する荷重に対してどのくらい余裕を持っているかは”安全率”と呼ばれます.

ですから、前述の通り、

シャフトを握ってトレーニングをするのであれば、爪はプレート1枚を支えます.よってこのときの安全率は約18です。

対して,ちょっとマニアックな話ですが,オーバーヘッドトライセプスエクステンションの場合はプレート1枚を持って、ダンベル全体を支えることになると思います。このとき、プレート1枚の爪にダンベルの総重量(40 kg)がかかります.

つまり、シャフトを持たない使用方法では、限界まで約4.5倍は余裕を持っていると言えます.よってこの例では安全率は約4.5となっています.

6.安全性の検討

5.では安全率について求めましたが、いまいちピンときません。

この安全率がいかほどのものなのか木材の安全率と比較してみましょう。

(※樹脂の安全率を考えること自体ナンセンスですし、樹脂の安全率を考える際に木材の安全率を引き合いに出すのはもっとナンセンスです。でも比較対象があまりないのでご了承ください。)

『木材の安全率[1]』

静荷重 :7

繰り返し荷重:10

(片振り)

衝撃荷重 :20

注:少し言葉を説明しておきます。

静荷重は、ネガティブ動作のような、荷重をじっくり支えている状態です。

繰り返し荷重は、レップを重ねているときのような断続的に力がかかる状態です。

衝撃荷重は、チーティングをつかって瞬間的に持ち上げる状況でかかる荷重です。

先程、説明したように、可変式ダンベルの安全率の概算は以下の通りでした。

イ)シャフトを持ってダンベルを支えているとき

→安全率約18

ロ)プレートでダンベルを支えているとき

→安全率4.5

どうでしょうか、イ)の使い方のときは木材だとしてもチーティングをかけても十分に耐えうる強度であることがわかります。

ロ)の場合は危ないと言えますね。精荷重すなわち相当そーっと動作しないと破壊の可能性があります。

これはオーバーヘッドトライせプスエクステンションに限った話ではありません。例えば限界を超えたレップ数で、止むを得ず床にダンベルを落としてしますことってたまにありますよね。

このとき、床に最初に接触したプレートの爪にダンベルの総重量40 kg分の衝撃荷重が加わります。この場合はロ)のプレートがダンベルを支えている場合に相当するので安全率不足です。

実際にダンベル自体にも図10のように”落とすな”との記載があります。

図10 ”落とすな”の記載

以上から、私はシャフトを持つトレーニング以外はしないようにしようと心に決めました。

ダンベルプルオーバーもできませんね…

7.まとめ

可変式ダンベルについてその強度をかんたんなモデルで検討しました。

その結果、

・シャフトを持つ以外のトレーニングはやめたほうが良い

・床に落とす等の衝撃は加えないほうが良い

と考えました。

ですから、オーバーヘッドトライセプスエクステンション中にダンベルにキックでもされたら、衝撃荷重によって可変式ダンベルは壊れて空中分解でしょうね

・・・

お付き合いいただきありがとうございました。

またお会いしましょう!\(^o^)/

※再三申し上げますが、本検討は概算ゆえに妥当性が乏しいです。あくまでド素人である一個人の見解であることをご了承ください。可変式ダンベルの使用方法は、商品に付属の説明書を信頼しなければなりません。

参考文献

[1]田口技術士事務所,製品設計知識 安全率(1) ~プラスチック製品の強度設計~,https://seihin-sekkei.com/plastic-design/safety-factor1/,(2020年7月27日閲覧).