[小説] 記し #17

「都」

その呼びかけに、私は応えることはできない。

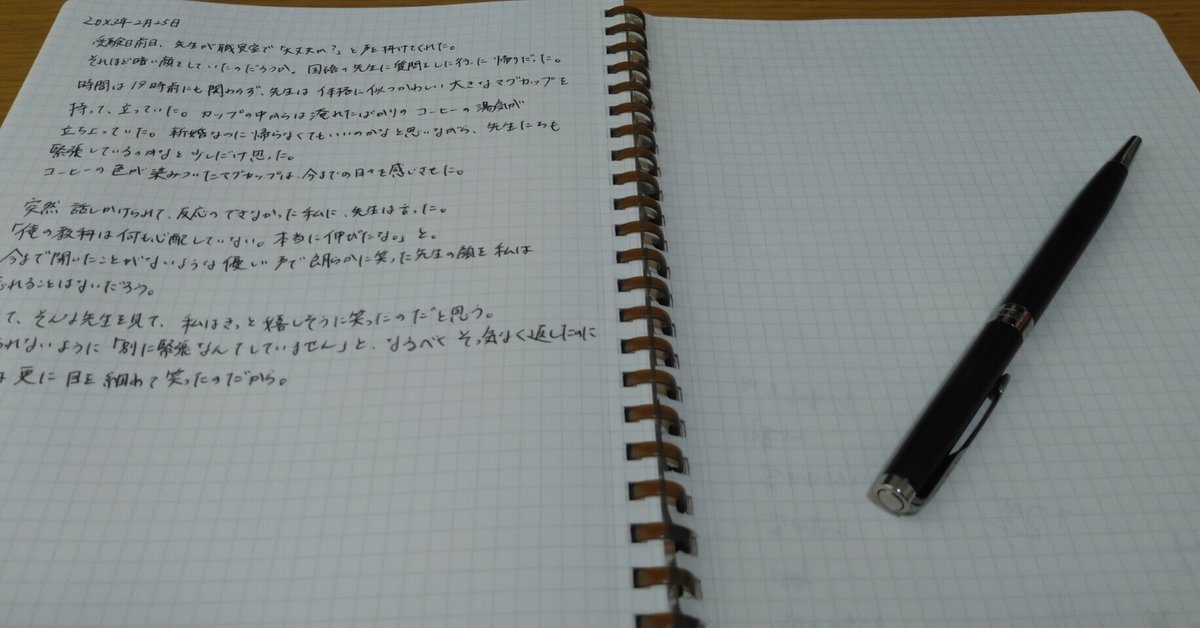

私は、静かにノートを指差した。

「それ、差し上げます」

彼は、手元のノートに目をやった。

「もう、思い出すことはないと思うから。佐伯さんに預かってもらおうと思って持ってきたんです」

「―――俺にだけ覚えておけだなんて、すごい我儘だな」

私は笑った。

「私も、そう思います。忘れたければ、捨ててください」

そして、二の句を告げる。

「私、結婚するんです。はっきりさせたかった。私があなたを好きなのか。幸か不幸か、私は、あなたと今日を過ごしても、過去を思い出すこともなく、そして、あなたに対する思いが蘇ることもありませんでした。これで、心おきなく結婚できる。こんな些細なことで悩んでいるなんて、沖田都らしくないでしょう?」

彼は笑った。彼が何を考えているのかは、私には分からない。だけど、その顔は駅で生徒たちに見せた、それではなく、屈託のない笑顔だった。きっと、都が毎日探していたのは、こんな風に笑う彼だった。

「おめでとう、幸せに」

彼は、私に向けてそう言った。

先生とは、もう会うことはないだろう。少しだけ、嘘をついた。

職員室での「大丈夫か?」という問いかけ。渡り廊下での会話。日記には記されていなかった合唱コンクールの出来事。そして、デスクの上に飾られた、ホコリのたまっていないテニスボール。名前を呼ばれたときに感じた胸を締め付けるような郷愁。私があなたの中で生きていることが、これ以上ないくらい幸せだ、と告げたなら、先生は、どんな顔をしただろう。

意外にも、私が憧れた先生は今なお存在し、私が憧れた沖田都も彼の中で生きていた。今も彼らを羨ましいと思う。だけど、現在の先生を知った今、過去の記録に振り回されることはもうないだろう。ようやく、私の高校生活は幕を下ろした。

今となっては、日記に記されたそれが、年上の男性に対する思春期特有の単なる憧れだったのか、本当に恋をしていたのか知る由はないけれど、これから先も思い出せばいい、私と過ごした二年間を。