勇者史外典 第二章 芙蓉友奈は勇者でない 第1話 の聖地巡礼記事

はじめに

本記事では、芙蓉友奈は勇者でない(以下、ふゆゆ) 第1話 のご当地情報について纏めております。作品を未読の方でネタバレ等を気にされる方は本記事を読まないよう、予めご忠告させて頂ければと思います。

◆ ふゆゆについて

神世紀29年、『乃木若葉の章』と『赤嶺友奈の章』の間に相当する時系列で繰り広げられる、2人の「友奈」の物語。舞台は『結城友奈の章』と同じ香川県観音寺市。

タイトルからもわかる通り、登場人物は勇者でも巫女でもない一般人、さらに主人公はシリーズ初のハーフでありサブタイトルも英語という異色な内容となっている。

総じて一般人の視点から勇者であるシリーズの世界を見た物語になっていると言えるだろう。

ファンからはこれまでの通例に倣って「ふゆゆ」の愛称で定着しつつある。

ふゆゆは 電撃G'sマガジン 2020年10月号(2020年08月28日発売)~2021年2月号(2020年12月28日発売)にて、全5話構成で連載されていました。記事執筆時点で書籍化の発表は行われておりませんが、カクヨムHPにて試し読みはできるようです。

該当話掲載号はこちらから ↓

◆ 巡礼マップ(第1話)

勇者史外典 全三章 の巡礼スポットを纏めたマップはこちらから

「のわゆ」から30年経過した世界でのお話ということで、勇者史外典 第二章では四国を舞台に物語が進んでいきます。物語の主要人物である「芙蓉友奈」と「柚木友奈」が香川県観音寺市で暮らしている設定の為、第1話の前半では市内のスポットが多数登場していました。

後半では舞台を香川県高松市と三木町に移動して物語が進行しており、勇者であるシリーズで初めて登場したスポットが殆どでしたので、本記事では後半に登場したスポットを中心に記事として扱わせて頂きました。

◆ ⑤ 稲荷山 山頂 高屋神社

さらに進んでいくと、見上げるように長い階段が姿を現す。

神世紀29年7月、芙蓉友奈と会う為に、彼女から提示された暗号を元にして柚木友奈がたどり着いた神社が舞台として登場しています。稲荷山の麓から登山でアクセスした際には作中の表現の通り、勾配のある長い階段が最後に待ち受けています。

階段の一部はボロボロに壊れていて、石を並べただけのようになっている箇所もあった。

原作者の朱白あおい先生が取材されてから2021年3月までの間に、石段がモルタルで補強されていました。上記写真は2018年1月に撮影した石段と比較したものになります。twitterで検索してみたところ、どうやら2020年12月頃に補修工事が完了していたようです。

稲荷山頂上にあるこの本宮から見える景色は、まさに絶景の一言だ。

勇者の章やコラボポスターでもお馴染みの高屋神社 本宮。標高は約400メートルあるとのこと。ここからだと四国を囲む壁も十分見えるだろうなと思いました。

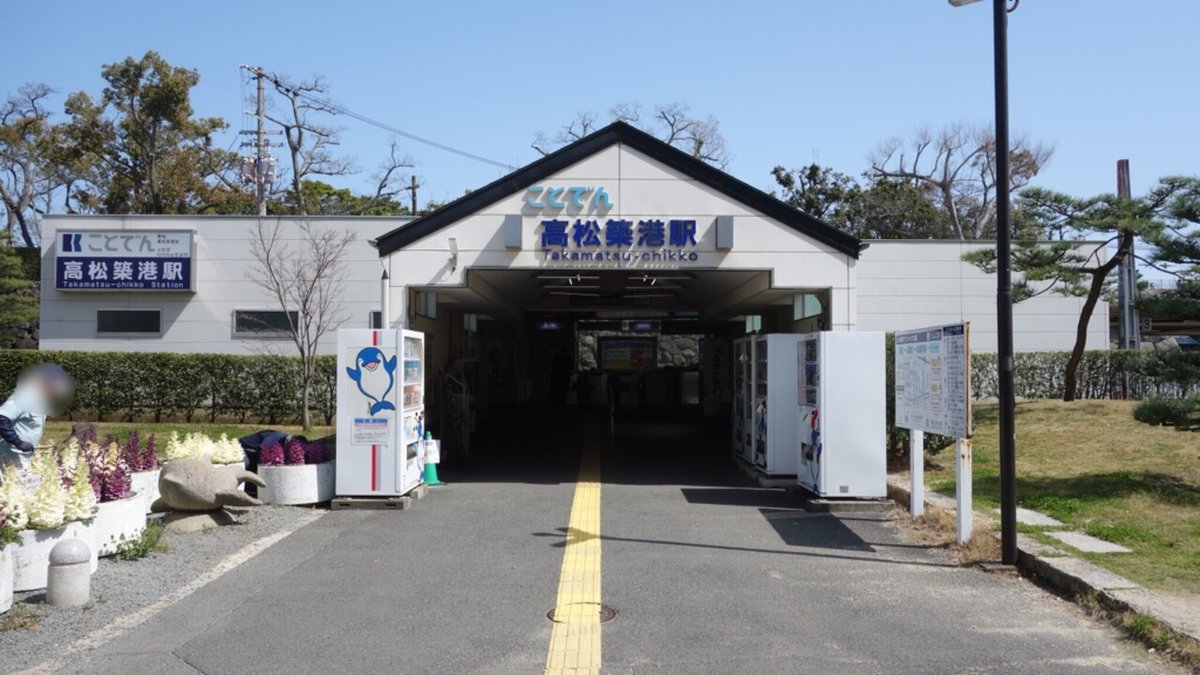

◆ ⑦ 高松築港駅

高松駅を出て、歩いて十分ほどのところにある高松築港駅に入り、そこから琴平電鉄に乗り込んだ。

柚木友奈が三木町の嶽山へ向かう際、乗り換え時に利用した駅が舞台として登場しています。高松築港駅は琴平線と長尾線の起点駅にあたる為、当たり前の話ですが駅舎の左側(JR高松駅側)には線路がありませんでした。

写真左側から長尾線の3番乗り場、琴平線の2番、1番乗り場の構成となっています。長尾線・琴平線ともに鉄道車両用の電架線が張り巡らされていました。

クリーム色に塗装された鉄骨と駅舎内の壁が、いい感じに駅構内のレトロさを醸し出しています。

ここから学園通り駅へ向かう為3番乗り場へ。twitterで時々流れてくる懐かしい感じのレトロ車両に乗れるかなと期待していたのですが、まさかのおーいお茶号。後で調べてみると長尾線のシンボルカラーの緑色とコラボしたラッピング車両とのこと。もしかしたら柚木友奈の乗った車両もおーいお茶号だったのかもしれないと、勝手に想像してしまいました。

ことでんの二両編成の小さな車両は、住宅街や民家の間を通っていく。

◆ ⑧ 学園通り駅

学園通り駅で電車を下り、スマホで道を調べながら、南へ歩く。

学園通り駅は嶽山への最寄りの駅ということで、柚木友奈が下車した駅として作中に登場しています。駅ホーム内に交通系ICカードを読み取る機械が常設されていたので問題なくSuicaが使えました。

ベンチの上に置かれている不揃いの座布団が哀愁を誘います。作品内では描かれていませんでしたが、もしかしたら二人の友奈も観音寺への帰路につく際、座っていたのかなと想像してしまいます。

長尾線は単線であるにもかかわらず、朝と夕方のラッシュ時間帯には一時間に10本もの列車が発着しているので、ことでんの企業努力は凄いなと感心しました。

券売機。剝げている塗装が時の流れを感じさせてくれます。

スロープを降りると三木町コミュニティバスのバス停がありました。このバス停から登山道入口近くのバス停(山大寺)まで一日に数本運行されているようです。

◆ ⑨ 嶽山 登山道入口

45分程歩いて登山口から一番近いバス停(山大寺バス停)へ。 右側に写っている少し高い山が嶽山です。標高は205mとのこと。写真に写っている走行中の車の右手側の道をすすむ事で、登山口入り口へアクセスすることができます。

バス停から嶽山の山頂を注視する事で竜王神社の鳥居を小さくではありますが、のぞむことができました。

上記 案内板 のある位置から舗装された道を南下する事で、嶽山登山道入口駐車場へアクセスする事ができます。

一点だけご注意させて頂くと、案内板→駐車場へと続く道はGoogleMapに登録されていない為、実際に行かれる方はご注意頂ければと思います。

嶽山の登山道は人を拒絶するように狭くて薄暗く、そして私以外に人の姿をまったく見ない。

作中の表現の通り、晴れているにもかかわらず樹林が日よけとして機能している為か、薄暗い登山道でした。

そのうえ、道の傾斜はどんどん急になり、ついには道というより、岩壁のようになった箇所が現れる。

作中の表現の通りです。嶽山について、登山口~中腹までは勾配のある道を歩くタイプのハイキング、中腹~山頂までは備え付けの鎖をつたって登るタイプのロッククライミングのような印象でした。中腹から滑りやすい岩が多かったので、滑り止め機能の備わった靴があると現地で役立つかと思います。

◆ ⑩ 嶽山 山頂 龍王神社

黄昏の空気が満ちた山頂にたたずむ鳥居。その下に一人の少女が立っていた。この場に立っているのは私と彼女だけだ。

第一話の表紙絵の構図を意識して撮影。日没の一時間前に山頂に着いたおかげか、3月でも夕日に染まる鳥居を堪能することができました。

鳥居の神額に「龍王神社」の文字列が刻まれていることを確認できます。

急斜面の箇所を私が先に降りて、もし足を踏み外しても私がいるから大丈夫だと、芙蓉に言い聞かせ続けた。

第一話の挿絵の構図を意識して撮影しようと思ったのですが、作中の表現の通り急斜面で怖かった為、左手で鎖を掴みながら撮影しました。なのでそれっぽく撮れた写真をトリミングしています。

鳥居をくぐった位置から撮影。夕日に照らされた道幅の狭い岩尾根を見て、神域感があるなと感じました。

尾根道を渡った先には、龍王神社の祠が祀られていました。

←壁も見えると思って登ってみたら、ほとんど見えなかった!ギリギリ少し見えた!

龍王神社の祠付近から撮影。天気が良かったので遠くの高松市の町並みや瀬戸内海までのぞむことができました。壁はギリギリ少し見えそうです。

なお、嶽山への登山と下山に要する時間についてですが、それぞれ 約30分 位かかったと記憶しています。

以上、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。(終わり)

<撮影日>

⑤稲荷山 山頂 高屋神社(2021/03/20)

⑦高松築港駅, ⑧学園通り駅, ⑨嶽山 登山道入口, ⑩嶽山 山頂 龍王神社(2021/03/19)

※この記事では、聖地巡礼時に撮影した写真との比較・検証のため、作品内の 文章 及び 挿絵 の一部を引用させていただいております。

これらの著作権は、「(C)2021 Project 2H」「(C)AKASHIRO AOI」に帰属していることを明示させていただきます。