運動器リハ 1.0の教科書✏︎第4章【画像の読み方②】

【画像の読み方②】ではCTとMRIをさら〜と簡単にまとめます。

ご興味があれば参考程度に読んでみてください。

それではいきましょう!

☑︎ CTの読み方

・CTの基礎

整形外科領域の画像診断は単純X線撮影が基本であり,必要に応じてCTやMRI,超音波検査, 核医学検査などが施行される。なかでもCTは放射線被爆の問題はあるものの,低侵襲でかつCT装置の機能向上によって短時間で多くの情報を得られるという利点がある。医師はMRP像や3D-CTを有効に活用し,診断や手術計画の精度を上げることが可能である。

・CTの基本構造

CTは1972年にイギリスの研究者Godfrey N. Hounsfieldによって,開発・発表された。CT装置は,ガントリ(大きな輪の部分),クレードル(患者が横たわる寝台),コンソール(操作するコンピュータ)の3つから構成される。ガントリのなかにはX線を発する管球と,その反対側に透過したX線を検知する検出器が存在し,管球から発生したX線を検査部位の周囲で回転させ通過したX線量を検出器により測定し,それをコンピュータにて解析して画像所見(断面像)を得るといった基本構造をとる。

発明された当初のCT装置は,管球が1周回転するごとにクレードルを少しずらして撮影する方法(ノンヘリカルCT)が採用されていたが,1990年ごろになって管球が連続して回転できるヘリカルCTが開発された。X線管球を連続的に回転させながら患者を一定のスピードで移動させてスキャンする方法で,人体を螺旋状にスキャンすることになる。断面の撮影ごとに患者寝台を移動させる必要がなく,短時間で広範囲の撮影が可能となった。また,体軸方向に連続したデータが収集できるため,撮影後の再構成画像・三次 元画像の表示が鮮明となる。

開発当初はガントリ内にある検出器は1列であり, 1回転で1枚の画像しか得られなかったが,2000年頃に1回転でより多くの範囲の撮影が行えるマルチスライスCTが開発された。X線を扇状にやや広い角度に照射し,対側の検出器自体を細かく分割して多列化したCTである。現在はこれが主流で320列のCTまでが利用されている。320列のCTでは,1回転で心臓や脳のほぼ全体を撮影することが可能である。

・CTの画像構成

CTで得られる基本的な画像はモノクロ画像である。画像上の白い部分がX線の吸収度の高い部分であり,黒い部分がX線吸収の低い部分に対応する。吸収率の単位はHU(Hounsfield unit)という単位が利用され,「空気」を−1,000HU,「水」を0HUと定義し,他の物質はこれらとのX線吸収度の相対値で示される(CT値)。骨は数百HU程度の高吸収値を示す。単純X線よりも高い濃度分解能をもち,微小な石灰化や脂肪成分も描出することができる。

・CTの画像構築

現在のCTは様々な画像構築が可能となり,解剖学的に複雑な骨盤,頭頚部,脊椎などにおける病変の診断や形態評価も容易となってきた。画像構築の方法としては以下のようなものが挙げられる。

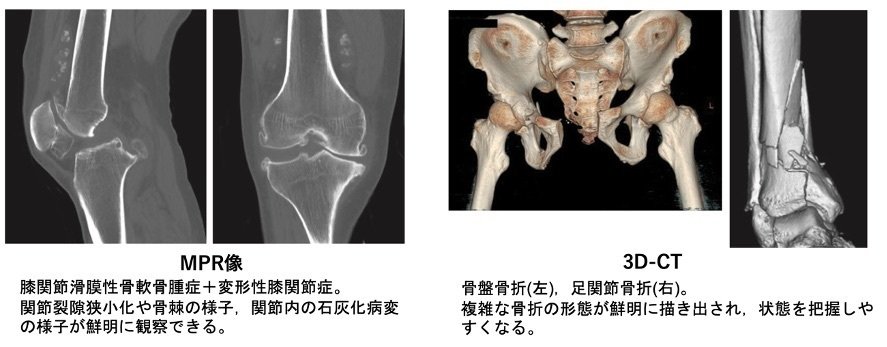

① MPR像(multi-planar reconstruction; 多断面再構成像)

横断面のデータから任意の断面を作成する方法である。なるべく薄いスライス厚で撮影したデータを再構成したほうが,鮮明なMPR像が得られaxial(横断)像,sagittal(矢状断)像,coronal(冠状断)像の3つの断面であるが,傾斜したoblique像,さらに心臓の表面に分布する冠状動脈や顎骨,歯列に沿って弯曲したcurved MPR像を構成することも可能である。

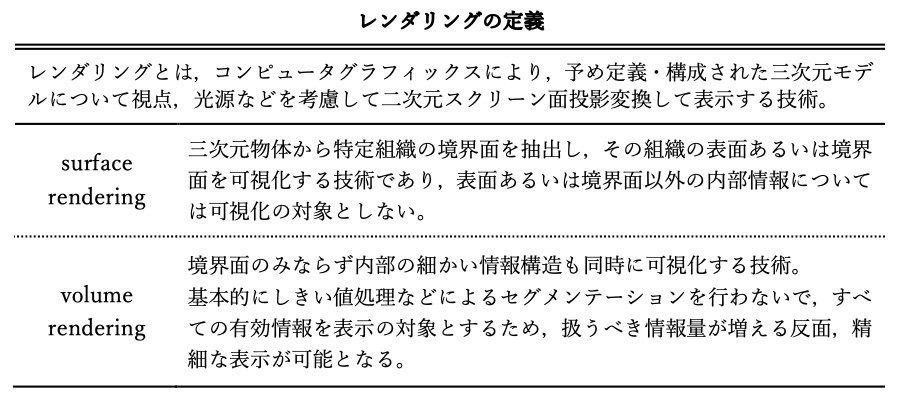

② 三次元投影法(3D-CT)

横断面のデータから三次元像を作成する方法で,surface rendering法とvolume rendering法の2種類がある。surface rendering法は標的臓器のCT値に合わせて下限閾値を設定し,その臓器の表面だけを描出する。データ量が小さく短時間で再構成できる利点がある。

一方,volume rendering法は画像データをすべて用いて作成する三次元表示法である。CT値が画像に反映され,濃度や色彩,透明度などを設定することで単一臓器での描出だけでなく,周囲の軟部組織や骨内部の病変なども同時に描出することが可能である。レンダリング処理の閾値をどのような値に設定するかは,画像を作成する人のさじ加減である。その結果,3D-CTで骨折があるようにみえても,実際にはそうではないということが,レンダリング処理の閾値の設定によってはありうる話であり,3D-CTの所見はあくまで補助として使用すべ きである。

・造影CT

造影剤が存在する部位が濃く描出され,画像のコントラストが明瞭になり,より詳細な観察が可能となる。整形外科領域で使用される造影CTには以下のようなものがある。

① 経静脈性造影CT

ヨード造影剤を血管内に注射して撮影を行う。造影剤は注入された後,血流に沿って全身の血管に分布し,さらに毛細血管からの拡散によりゆっくりと血管外にも移行し,各種臓器の実質を染める。血管内や血流が豊富な組織が濃く描出される。腫瘍性病変の精査,膿瘍の検出,血管奇形・外傷における臓器からの出血などの検査に用いられる。

② 脊髄腔造影後CT

脊髄腔造影後にCTを施行する。硬膜管内が造影されることで,脊髄や神経根の状態が鮮明に観察でき,脊柱管狭窄や脊髄腫瘍などの診断に役立つ。

③ その他

そのほかにも椎間板造影CTや関節造影CTなど,造影剤を使用した検査後にX線透視に引き続きCTを施行することで,透視以上の情報を得ることができるが,いずれもMRIの画像解像度の向上により適応は減少しつつある。

・スペクトCT

スペクトCTは核医学検査の検出器であるガンマカメラとCTが一体になった装置である。これにより核医学画像とCTを重ね合わせて表示することが可能となり,三次元的にどの部位に核医学の集積があるかを把握することができ,核医学検査の弱点である解剖学的位置情報がCT画像によって補われる。整形外科領域では骨シンチグラフィーやPET検査で用いられる。

・CTの代表的な適応と所見

①外傷性疾患

外傷診断の基本は単純X線撮影であるが,単純X線撮影では得られない詳細な情報がCTによって得られる。特に骨盤や脊椎など三次元的に複雑な構造をもつ部位では,単純X線撮影のみでは骨折の診断すら困難なことがあるため,CTの有用性が高い。また3D-CTを用いて骨折の三次元的な特徴をつかんでおくことは,術前計画・インプラントの選択などにも役立つ。骨盤骨折や四肢の高エネルギー外傷などで,骨折に伴う血管損傷を疑うときは造影CT検査を行い,塞栓が必要な動脈性出血や,再建が必要な血管損傷がないかなどを診断することが必要である。

②関節疾患

関節疾患におけるCTの役割は,関節内遊離体の病変や軟骨下骨の嚢胞性病変の局在を明らかにすることなどである。また,MPR像を再構成することで,関節列隙の狭小化なども単純X線撮影よりも正確に評価できる。近年は人工関節置換術で正確なインプラントの設置を行うために,CTを用いた術前計画を行ったり,CTデータをベースとしたナビゲーション手術を行っている施設もある。

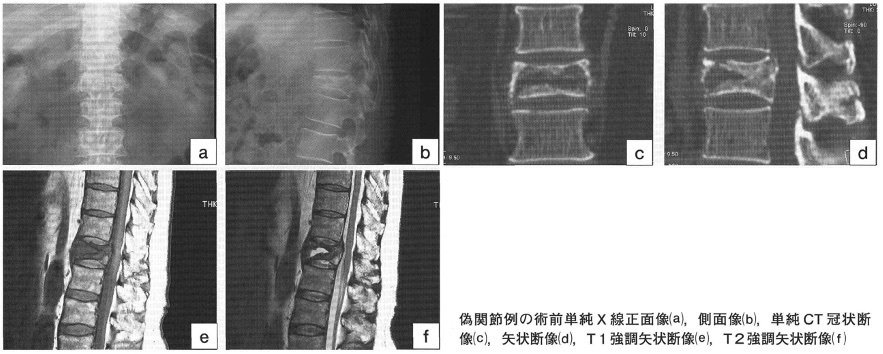

③脊椎疾患

脊椎の立体的構造は複雑であるため,その解剖学的特徴をつかむためにもCTはよく使用される。椎弓根スクリューを挿入する手術の術前検査として有用性が高く,またナビゲーション下で手術を行う場合も,CTデータを基にして行われることが多い。石灰化病変を単純X線撮影やMRIよりも鋭敏にとらえられるため,後縦靱帯骨化症や黄色靱帯骨化症の診断にも用いられる。ほかにも脊椎炎や脊椎腫瘍による椎体破壊や,圧迫骨折後の偽関節の評価などにも用いられる。

④腫瘍性疾患

骨腫瘍では骨皮質の菲薄化や骨破壊の程度,また病変内の石灰化を評価することで診断や治療方針に結び付く情報を得ることができ,特に類骨骨腫のnidus(病巣中核)はCTがその検出にきわめて有用である。

また,造影CTでは腫瘍血流や腫瘍周囲の血管束との位置関係を確認できる。軟部腫瘍においては,腫瘍内部の石灰化と隣接した骨の破壊や圧排の程度を評価できる。深部に発生した軟部腫瘍や脊椎腫瘍の経椎弓根からの生検,骨盤腫瘍などの生検はCTガイド下で行われることが多い。生検針が腫瘍内にしっかり入っているかを確認すると同時に,進入路に神経血管などが存在しないかなどもリアルタイムに確認しながら行うことが可能である。

悪性の骨・軟部腫瘍においては,転移が最も好発する肺転移の検索にもCTが用いられ,胸部単純X線撮影ではとらえられないような早期の肺転移を検出することができる。

⑤その他

診断目的としては骨髄炎や骨壊死の診断,上下肢の変形の評価などにも用いられる。また,治療目的としてCTガイド下での深部の膿瘍の穿刺・ドレナージにも利用される。

☑︎ MRIの読み方

・MRIの基礎

MRI(magnetic resonance imaging,磁気共鳴画像)は磁場を用いて水素原子の回転軸を変化させ,軸の性質の違いから作られる画像である。通常のX線撮影あるいはCTに比べ軟部組織の観察に適している。MRIの利点と欠点には以下のものが挙げられる。

・MRIの基本構造

MRIは生体を強い磁場(B0)に入れることにより,巨視的な棒磁石(M0)にすることに始まる。この棒磁石は,磁場の方向(Z軸)とある角度を保ち,Z軸の周囲を一定の速度で歳差運動(倒れかけているコマの味噌すり運動に似た状態)をする。

この回転速度(周波数ω0)は原子核の種類(核種)と静磁場の強さ(B0)によって決まり,共鳴周波数と呼んでいる。ここで静磁場(B0)と直角方向にある一定速度で回転する磁場(B1)を外部からかける。その周波数は既に述べたプロトン棒磁石(M0)の共鳴周波数(ω0)と同じであり,実際には高周波(ラジオ波)で与えられる。ラジオ波でエネルギーをある時間加えることにより,巨視的棒磁石(M0)をZ軸に直角な平面(X−Y平面)に倒すことができる。このパルス高周波を90度パルスと呼んでいる。これはB1方向を軸にM0が90度回転したと理解できる。すなわち,B1は共鳴核周波数ω0で回転しているから,M0もZ軸を中心にω0で回転しつつ,B1方向を軸に90度回転するという複雑な動きをしたことになる。ここで90度パルスを切ると,外部からの磁場はB0のみであるから,M0はZ 軸を中心に共鳴核周波数ω0で回転を続けることになる。このときX−Y平面にコイルを用意しておけば,M0すなわち回転する磁石により誘導交流電流が発生するはずである。この誘導電流がMR信号であり,この信号をフーリエ変換で処理することにより画像が得られるわけである。

・信号強度の基礎

MRIの信号強度を左右する因子には,被検者(組織,病変)に内在する内的因子と,撮像側で任意に決められる外的因子とがある。前者には①対象とする原子核密度(ρ),②縦緩和時間(T1),③横緩和時間(T2),後者には繰り返し時間(TR)やエコー時間(TE)などがある。骨・関節で主として利用されている撮像方法はスピンエコー法であるが,この撮像法におけるパラメーターであるTR,TE,T1および T2の意味と相互の関係は理解しておくのが望ましい。

TRは繰り返し時間(repetition time)であり,スピンエコー法の中で,90度パルスから次の90度パルスまでの間隔のことである。TRを短く設定すると,T1緩和時間の効果を強調した画像が得られる。

TEはエコー時間であり,90度パルスからエコー信号のピークまでの間隔である。TEを長く設定すると,T2緩和時間の効果を強調した画像が得られる。

T1は90度パルスで,磁場と直角の方向(X−Y平面)に倒されたスピンは元の状態に戻ってくるが,そのとき磁場の方向に戻ってくる速さは,組織や病変によって異なっている。その磁場の方向に戻ってくる速さを表わす指標として,T1という各組織固有の値を使い,これを縦緩和時間と呼んでいる。T1が短いということは,速く元の状態に戻ってくるということであり,逆にT1が長いということは,なかなか元の状態には戻らないということである。

T2(横緩和時間)は,考え方としてはT1より少し複雑である。90度パルスを受けたスピンは,磁場と垂直な平面上に倒される。ここでスピンをベクトルとして考えると,この90度パルス直後のスピンのベクトル成分は,この磁場と垂直なX−Y平面上のもののみであるが,次第に元の磁場の方向に戻っていくにしたがって,磁場(M0)の方向のベクトル成分が大きくなってくる。この磁場の方向のベクトル成分の大きくなり方は, 前述のT1によって決まってくる。これに対してT2というのは,磁場に垂直なX−Y平面上でのベクトルの成分が,どのくらい速く(あるいは遅く)小さくなるかというパラメーターで各組織固有のものである。単純に考えるとT1と同じもののように考えられるが,実際にはT1とは全く別のものである。T2はT1よりも常に小さく,磁場に垂直なX−Y平面上でのスピンのベクトル成分は速く0になる。このT1,T2というパラメーターは組織の状態によって異なるため,この違いを画像のコントラストとして表わせば,各組織や病変が識別できるようになる。それぞれのパラメーターの違いを主に反映した画像をT1強調画像,T2強調画像と呼ぶ。

プロトン密度はT1,T2の違いではなく,スピンの密度(水素プロトンの密度)の違いを主に表わしている画像であり,これをプロトン密度強調画像と呼んでいる。

・読影のポイント

MRの画像はそれぞれの部位のコントラストの違いにより成り立ち,そのコントラストは各組織の性状の違いを反映しているものであるといえる。ただ,MRIでは同一部位でもコントラストが異なる画像は,撮像の条件を変えることによって容易に作られる。 撮像条件を変えることにより, コントラストが逆転するということである。このようなことはX線やCTでは起こらない。したがって一枚のMRの画像を見たときには,X線,CTのように黒く見えているから水であるとか,白いから石灰化であろうというような評価を直ちに下すことはできない。それがどのような性質を表わしている画像かを考えてから,読影を進めなければならないということである。

実際のMRの画像を見る場合は,その画像がT1強調画像なのか,T2強調画像なのか,あるいはプロトン強調画像なのかをまずは確認する。記載のない場合は,撮像のパラメーターが記してある部分を確認し,特にTRが何msecか,あるいはTEが何msecであるかをチェックする。短いTR,短いTEの組み合わせはT1強調画像であり,長いTRと長いTEの組み合わせはT2強調画像である。また,長いTRと短いTEはプロトン密度強調画像ということになる。

MRIのコントラストをみることでも見分けることができる。

T2強調画像のコントラストは,水の多いところ=白い(高信号),水の少ないところ=黒い(低信号),脂肪=白い(高信号)。水のある部分を見て白ければT2強調画像と判断できる。

反対にT1強調画像のコントラストは,水の多いところ=黒い(低信号),水の少ないところ=黒い(低信号),脂肪=白い(高信号)。水のある部分を見て黒ければT1強調画像である。

・組織の信号強度

信号変化については,①高信号(high intensity; high),②等信号(iso intensity; iso),③低信号(low intensity; low)と表現するが基準値はない。そのため,どの組織と比較した信号変化(比較基準となる信号)なのかを述べるのがよい。周囲組織の筋肉もしくは脊髄の信号を基準とする場合もある。

一般的に,線維組織など水分含有量の少ない組織はT1:low,T2: low,水分含有量の多い組織ではT1:low,T2:highとなる。蛋白濃度の高い液体や亜急性期の出血は,脂肪組織と同様にT1:high,T2:highとなるが,脂肪抑制像を用いれば脂肪は抑制されるため鑑別に有用である。

・MRIの代表的な適応と所見

①脊椎・脊髄疾患

脊椎領域においてMRIは,脊柱管狭窄の有無, 椎間板の変性や炎症・骨破壊や骨折など,得られる情報は非常に多い。ただ必ずしも画像所見=症状と結びつけられる領域ではないため,必ず症状,臨床所見と合致するかを照らし合わせることが肝 要である。

②関節疾患

骨病変のみならず,関節炎の有無や靱帯・半月・ 腱を含めた軟部病変の描出など多岐にわたりMRIは有用である。そのため撮像条件も多様であり,どの組織がみたいのか,適切な画像で評価するのが望ましい。

③腫瘍疾患

骨腫瘍の診断には単純X線像が基本となり,骨透亮像,骨膜反応や石灰化の有無などの所見を読影する必要がある。ただ振り返ってみて,初診時単純X線像のみでは困難な症例も散見される。MRIでは腫瘍性病変の描出に優れるため,腫瘍性疾患を否定する目的のスクリーニングにも有用である。軟部腫瘍は単純X線像で石灰化病変や透過陰影を認めるものもあるが,軟部病変の確認においてはMRIが非常 に有用である。MRIで確認すべき所見としては,進展の範囲,軟部・血管への浸潤の有無,内部の信号パターンや造影効果の有無などを読影する。ただし,骨・軟部腫瘍疾患は多岐にわたり,疾患特異的な画像所見もあるが,非常に多様な所見を呈 する。そのため,画像のみでの確定診断が困難な場合が多く,局所所見(サイズなど),年齢,発症部位や採血データも含めた画像以外の所見も診断には必要である。

☑︎ 画像を開くことから始める

単純X線,CT,そしてMRIと,ここでは読影のポイントを説明した。まずはいま,担当している患者の画像を開くことから始めてほしい。分からなくてもいい。医師が画像所見をどのように記載しているか診療録をチェックする,先輩と一緒に供覧してみる,解剖書を横に並べて見てみる,そんなふうに画像に触れる機会を増やす。

そして,「見ても分からないからあまり見ない」から「少し分かるようになってきたから見てみよう」となれば,さらに自然と画像を見る回数が増え,その積み重ねが知らず知らずのうちに,読影能力を向上させることにつながるだろう。

参考文献

・岩崎博, 他, 腰椎疾患のCTおよびMRIの描出方法と読影ポイント. MB Orthopaedics 32(12): 161-169, 2019.

・星加昭太, 他, 肩関節・肘関節疾患のCTおよびMRIの描出方法と読影ポイント. MB Orthopaedics 32(12): 170-178, 2019.

・有光小百合, 他, 手・手関節疾患のCTおよびMRIの読影ポイント. MB Orthopaedics 32(12): 179-189, 2019.

・木下浩一, 他, 股関節疾患のCTおよびMRIの描出方法と読影ポイント. MB Orthopaedics 32(12): 191-198, 2019.

・根岸義文, 他, 膝関節疾患のCTおよびMRIの描出方法と読影ポイント. MB Orthopaedics 32(12): 199-210, 2019.

・寺本篤史, 足・足関節疾患のCTおよびMRIの描出方法と読影ポイント. MB Orthopaedics 32(12): 211-216, 2019.

サポート頂けたらめっちゃ励みになります!書籍購入や学会参加など、大切に使わせて頂きます!