「#これからのインフルエンサー」イベントレポート【DAY4】〜「アルゴリズム」と「PR視点」で考えるインフルエンサーマーケティングの方程式〜

「#これからのインフルエンサー」イベント概要

ここ数年で、主にSNSを通じて企業の商品やサービスをPRするインフルエンサーと呼ばれる人々が次々と現れています。それに伴いインフルエンサーマーケティングという手法が生活者と企業を繋ぐ新たな架け橋となりました。一方で、インフルエンサー及びインフルエンサーマーケティングを取り巻く市場では様々な課題も生じています。単純にSNSのフォロワー数によりPR費用が決定される価格設定、PRであることを隠して行われるステルスマーケティング問題や、それらを扱うインフルエンサー専門プロダクションの在り方も問われています。

今、インフルエンサーの市場はどうなっているのか?そして、企業はインフルエンサーとどう向き合っていくべきなのか?モデレーター:テテマーチ株式会社 福間昌大が、インフルエンサー界隈のスペシャリストをお呼びし、5日間を通して紐解いていきます。

──本記事では、DAY4のイベントレポートをお届けします。DAY4のテーマは、「アルゴリズム」と「PR視点」で考えるインフルエンサーマーケティングの方程式。

今回はSNSマーケティングに強みを持つPR会社・株式会社ウィングリットの味方勇人氏と安藤公春氏、テテマーチ株式会社からはこれまで300社以上のSNSマーケティングを手掛けてきた・三島悠太が登壇し、SNSでのアルゴリズム、PR(Public Relations)視点からインフルエンサーマーケティング・キャスティングについて向き合います。

アルゴリズム視点で考えるインフルエンサーマーケティング

福間:本日はよろしくお願いいたします。今回は株式会社ウィングリットのお二人をお招きして、SNS上でのアルゴリズムのポイントを押さえ、PR視点を持ったインフルエンサーマーケティングについてお話いただければと思います。

安藤:よろしくお願いします。僕と味方はPR会社の中でインフルエンサーマーケティングに携わり、その後独立しました。今日は今までの経験から培った、SNS-特にInstagramの特性やアルゴリズム、PRの視点からのインフルエンサーマーケティングについてお話できればと思います。

インフルエンサーを起用してうまくいっているSNSコンテンツには、単にインフルエンサーが投稿主というだけではない工夫が様々あります。それらは、SNS上のアルゴリズムに則り、効果的になるよう設計されているのです。最初に、インフルエンサーのゆうこすさん、ゆきぽよさんの投稿を見てください。

いずれの投稿も、それぞれのアカウントに対する当時の平均のいいね数と比較しても高い数字を出しています。これらの投稿はなぜ反響を得られたのか分析してみたのですが、ゆうこすさんの投稿はInstagramアルゴリズムのハック、ゆきぽよさんの投稿にはPR(Public Relations)視点が含まれ、フォロワーの注目が集まることで成果を残したのだと考えています。

ここではInstagramというプラットフォームの話をしていますが、TwitterやFacebookなどほかのSNSにおいても基本的な考え方は一緒だと思っていただいて構いません。

まずはアルゴリズムについてご説明します。

そもそもアルゴリズムとは、SNSなどのプラットフォームがどんなコンテンツ(投稿)を優先的に表示されるか決定する為の仕組みのことです。投稿されたコンテンツは、各プラットフォームによって優先度付けが行われています。

福間:現在のInstagramでは「時系列」にコンテンツが表示されるわけではないのですよね?

安藤:そのとおりです。SNSのアルゴリズムは定期的に変動しますが、現在のInstagramでは必ずしも「時系列」いわゆるTL(タイムライン)ではなく、「フィード化(いいねなどのエンゲージメントが高いコンテンツほど上部に表示)」されているのです。

つまり、より多くの人に届くコンテンツを制作するためには、SNSのアルゴリズムを理解することが重要となります。うまくアルゴリズムを活用すれば、フォロワー以外の方にもコンテンツを届けること(リーチ)が出来ます。

安藤:アルゴリズムはそもそもどういう風に作られているのかについてお話したいと思います。

Instagramはメディアプラットフォームであり広告で利益を出しているので、ユーザーがより多くコンテンツを見てくれれば結果的に広告も見られ、利益に繋がります。つまり、ユーザーが長く飽きずにInstagramを利用してくれるような優良なコンテンツやアカウントが優先表示される仕組みになっているのです。

アルゴリズムをハックするコンテンツとは?

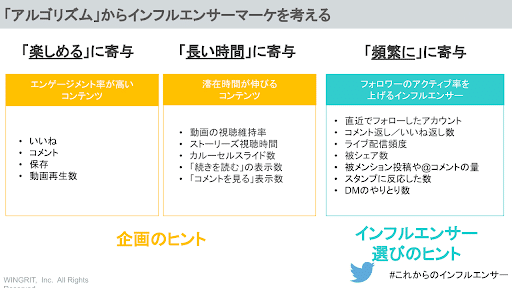

安藤:アルゴリズムに影響を及ぼす、具体的な指標については以下のようなものがあります。

・エンゲージメント率が高いコンテンツ

コンテンツ(投稿)に対してのいいね、コメント、保存の合計数や動画再生数など

・滞在時間が伸びるコンテンツ

動画の視聴維持率、ストーリーズの視聴時間、カルーセル投稿(複数投稿)のスライド数、「続きを読む」・「コメントを見る」の表示数など

・フォロワーのアクティブ率を上げるアカウント

直近でフォローしたアカウントの内容、コメントやいいね返しの数(コミュニケーションの量)、ライブ配信頻度(プッシュ通知による誘導数)など

安藤:アルゴリズムに対しては様々な係数がかかっているために重要度は一概には言えないものの、これらを意識したコンテンツ作成、アカウント運営がアルゴリズムのハックには欠かせません。こういったロジックを知っておくことで、企画作りのヒントも得られます。

これらのポイントを意識した上で、コンテンツ制作においては

・プレゼントキャンペーンの応募条件は投稿へのいいねやアカウントのフォローにする(エンゲージメントを上げる)

・画像にテキストを入れる加工を施す(滞在時間を増やす)、雑誌風(読み物)になるようにカルーセル投稿をする(カルーセルをめくるアクションが生まれる)

・インフルエンサーにアカウントのコンテンツの方向性をディレクションしてもらい、世界観を作る

などの工夫を取り入れることで、アルゴリズムに則り、コンテンツのリーチを伸ばすことが可能です。

三島:ウィングリッドさんがそこまでアルゴリムにこだわる理由は何があるのでしょうか?

味方:クライアントの予算をお預かりした企画で失敗したくないからですね。

インフルエンサーがPR案件を実施する場合、いいね数などの各指標がアカウントの(通常投稿時の)平均値を超えた結果を出して、クライアントさんに成果を見せたいという思いがありました。クライアントにもインフルエンサーにもアルゴリズム視点で投稿内容の改善点を提示することもあります。

安藤:SNSでのアルゴリズムを知っていることで、企画作りのヒントになることもありますね。実際の事例を見ながら、アルゴリズムを企画にどう活かせばいいのか、という点についても説明していきたいと思います。

【ゆうこすさんのプレゼントキャンペーンの投稿例】

安藤:先程のゆうこすさんの投稿を例に見ていきましょう。

こちらの投稿は、プレゼントキャンペーンと掛け合わせでの内容になっているのですが、応募条件に該当投稿への「いいね」と「コメント」が含まれています。この設計ですと、必然的に投稿への「いいね数」と「コメント数」は増えていきます。1つの投稿にどんどん反応があることで、ゆうこすさんのフォロワーや、フォロワー外の人にも投稿が届きやすくなり、更に数字は伸びていきます。その過程でアルゴリズムにより「このコンテンツは価値がある」と判断されれば、さらにリーチは伸びていきます。

PR投稿には、目的の中にエンゲージメントを上げることも含まれます。キャンペーンの応募条件にいいねやコメント、アカウントのフォローをいれることによって数字に確実に結びつくでしょう。その過程でアルゴリズム上で「このコンテンツは価値がある」と判断されれば、さらにリーチが伸びます。

福間:それ以外にも、この企画の場合プレゼントがゆうこすさんとコラボして作ったオリジナルのギフトボックスというのもポイントだと思われますね。

安藤:そうですね。インフルエンサーを巻き込んでいく企画というのは重要な視点の1つだと思います。

三島:特定のテーマで特集したり、コンテンツを作っていく手法はユーザーにも人気がありますね。

例えば「〇〇さんが選ぶ3選!」などのタイプのコンテンツですね。

インフルエンサーに企画に参加して貰うことで、コンテンツへの熱量が高まり、関わる人のテンションも上がっていくのを実際の仕事の中でも感じています。

アルゴリズムに適したキャスティングのために

安藤:続いて、アルゴリズム視点でのキャスティングについてです。

具体的には、アルゴリズムに好まれるインフルエンサーをキャスティングする際にどこをチェックすべきかというお話です。インフルエンサー選定のポイントは以下のようなものがあります。

・コメント返しを積極的に実施している

マメなコミュニケーションをとることで、熱量の高いファンが多い

・ライブ配信を頻繁に実施している

ライブ開始の際のプッシュ通知でユーザーをアカウントに誘導しやすく、ファンとのコミュニケーションが頻繁にとれている

・新規フォロワーが増えている

フォロワーが増えるのはTVなどのマスメディアへの露出が増えていることが多く、リーチ率が伸びるのはフォロワーの急増加から2週間程した後なのでアカウントとしての「旬」を見極める

インフルエンサーをキャスティングをする際には、フォロワー数だけに着目するのではなく、上記のようなアルゴリズムに適した動きができるインフルエンサーのアサインをすると効果的です。

PR視点で考えるインフルエンサーマーケティング

安藤:アルゴリズム視点における企画・キャスティングのポイントについて理解を深めたところで、次はPR(PublicRelations)視点でのポイントを見ていきましょう。

一般的なPR視点とは、投稿されたコンテンツ(ニュース)がメディアにとってどれだけ価値があるか、という視点です。そしてSNSプラットフォーム内でのPR視点とは、ユーザーにどれだけ価値があるか(話題を提供できるか)、という視点になります。簡単に言うと、誰もが手放しに「いいね」と言える投稿であるかどうかということです。

話題性(ニュース性)について考える時には「世の中ニュース」と「本人ニュース」という2つのレイヤーに分けられます。「世の中ニュース」の観点で企画を考えて、そこに「本人ニュース」を重ねてキャスティングすることがコツです。

【ゆきぽよさんの投稿例】

先程のゆきぽよさんの投稿を例に見ていきましょう。こちらの投稿は、ゆきぽよさんが大手化粧品会社のCMにお母さんと2人で出演したという内容を母の日の近いタイミングで投稿したものです。

「母の日が近い」というのは「世の中ニュース」。「大手化粧品会社CM出演」や「お母さんとCM初共演」などは「本人ニュース」です。その2つの要素が合わさることで、この投稿はエンゲージメントを得たと考えられます。

【世の中ニュースの企画例】

安藤:「世の中ニュース」の具体例もみていきます。世の中の風潮や、起きている事象にアプローチする企画が「世の中ニュース」の企画です。2020年の5月頃に「#COWエール」というハッシュタグをつけて、牛乳・乳製品を食べたり・飲んだりする様子をSNSに投稿することで医療従事者の方々への寄付につながるというプロジェクトがありました。

緊急事態宣言で給食がなくなったことで牛乳が余り、牛乳の生産者が打撃を受けていることや、コロナウイルスへの対応に追われている医療従事者の方への支援になるということが世の中のトレンドを捉えている企画だと思います。

この企画は参加することで生活者が簡単に社会貢献活動ができるところもポイントとなっています。

社会課題に対しての企業の取り組みを企画にすることは、PRのトレンドであり、SNS上でも高いエンゲージメントを獲得しています。社会的なトレンドとインフルエンサーを掛け算することで「世の中ニュース」の企画を生みやすくなると思います。

社会課題を取り扱うことのハードルが高い場合は、季節性やイベント、流行などと結び付けて考えてみるといいですね。メディアも注目しますし、多くの人にとって自分ゴト化 しやすいため、大きな関心事になりやすいです。

三島:たしかに、インフルエンサーマーケティングはあくまで手法の1つなので、企画なしにそれだけやっていくことは今の時代に合っていないように感じますね。

しっかりと社会の動きやトレンドを見ながら企画を作っていくことは、ユーザーに親しみや面白みを感じて貰う為にも必要だと思います。

安藤:そうですね。Instagramが登場しはじめた頃は単純に商品の写真を投稿して貰ったりすることが新しかったですが、ユーザー側のリテラシーも上がってきているので、きちんとより良いコンテンツを作っていくことが大切だと思いますね。

【本人ニュースの企画例】

安藤:続いては、「本人ニュース」の企画例です。

こちらは、タレントのJOYさんとわたなべ麻衣さんが結婚されたニュースに絡めたPR投稿です。

スマホからアルバムを作れるというサービスのPRするためにJOYさんとわたなべさんが実際にアルバムを作り、その写真を投稿しました。ライフイベントに対しては、みんな自然といいねと言いやすいので、エンゲージメントが高まりやすい傾向にあります。そのため、インフルエンサー自身の「本人ニュース」(結婚や出産、メディアへの初出演、書籍の出版記念など)をキャッチし、それに乗じた企画を考えるのが良いと思います。また、インフルエンサー同士が共演することで、共演者同士の関係値からその背景にあるストーリーが見え、反響が広がることがあります。

インフルエンサーは広告枠ではなく、人です。その人が歩んできたそれまでの背景を汲み、タイミングに合わせることが重要です。そのためにはインフルエンサー本人の情報を細かく把握しておくと、企画のタネを見つけやすいと思います。

PR視点を持つことで効果的な企画が生まれる

安藤:アルゴリズム視点とPR視点は、コンテンツの企画とインフルエンサー選定の際のヒントになります。フォロワー数などの分かりやすい数字だけに囚われず、それぞれの視点でインフルエンサーのことをよりよく理解し、企画を考え キャスティングすることが大切です。

インフルエンサーマーケティングは結局、関係者同士のコミュニケーションです。クライアント、インフルエンサー、代理店、ユーザー間でコミュニケーションをどう築くかを常に考えて、お互いにきちんと向き合う視点を持った企画を考えていくべきだと思います。

福間:より良いコンテンツを創るということは大前提にありつつも、SNSのアルゴリズムを考慮した企画の設計や、世の中のトレンドやインフルエンサー本人のニュース性を加味した企画を実施することでより多くの人にコンテンツを届けられるということは今後のインフルエンサーマーケティングでも重要なポイントの1つになりそうですね。

三島:今回のお話はインフルエンサー施策以外でも同じことが言えますね。

SNSを活用した企画やアカウントの運用においても、アルゴリズムをはじめとしたプラットフォームへの向き合い方、PR視点で情勢や世の中の動きに合わせた要素を入れ込むことが必須になってくると思います。

福間:登壇者のみなさん、本日は貴重なお話ありがとうございました。

===

DAY4では、InstagramでのPR投稿の成功事例を参考に、アルゴリズム視点とPR視点を持ったインフルエンサーマーケティングについてお話を伺いました。

最終回となるDAY5では、クリエイターとして自らコンテンツを作成しているインフルエンサー2名をゲストにお招きし「これからのインフルエンサー〜企業はどう向き合うべきか〜」をテーマにトークを展開します。

スピーカー:味方勇人

株式会社ウィングリット 代表取締役

2019年1月株式会社WINGRITを創業。明治大学法学部卒業後、戦略PR会社にてPRプランナーとしてナショナルクライアントのPRコンサルティングに従事。2015年電通PR入社後、デジタル系PRプランナーを経て、子会社ブラーブメディアのインフルエンサー事業を立ち上げ営業統括として事業拡大に貢献。

スピーカー:安藤公春

株式会社ウィングリット 代表取締役

2019年1月株式会社WINGRITを創業。 早稲田大学政治経済学部卒業後、戦略PR会社にてSNS新規事業開発に取り組む。2015年電通PR入社後、同子会社(株)Blurbmediaの創業に携わる。インフルエンサーマーケティングの専門家として2017年WOMJ 口コミマーケティングサミットに登壇。

スピーカー:三島悠太

テテマーチ株式会社 執行役員

前職のインターネット系広告代理店ではSNSマーケティングにおける企画・運用・プランニングに従事。企業のSNS活用法などの数々のセミナーに登壇。2018年2月にテテマーチ株式会社にジョイン後、Instagramを中心としたSNSマーケティングにおける企業の企画・立案を300社以上手掛ける。その後、執行役員に就任し、事業を統括。Instagram Day Tokyo 2019登壇。

モデレーター:福間昌大

テテマーチ株式会社 コミュニケーションデザイン室

1990年生まれ。学生時代、クラブイベントやファッションショーの運営を経験。大学卒業後、2社を経てテテマーチ株式会社に入社。同社にて、企業のSNSコミュニケーションの企画提案、及び自社のマーケティング企画等を兼務。アドテック2019・2020公式スピーカー、個人の活動としては、20代のマーケターイベントの企画や、chill outをコンセプトにした200人規模のイベント等を開催している。趣味は囲碁とファッションとTwitter。

ソーシャルコンテンツスタジオ『餅屋』

テテマーチ社では、SNS時代のプロモーションに特化した企画集団『餅屋』を設立いたしました。

餅屋は、インフルエンサーを単なる拡声器としてではなく、コンテンツを共に創り上げるクリエイターとして考えています。多くの実績を持つプランナーとチームを組み、SNS時代にあわせたコンテンツを「創る」から「広げる」までプランニングいたします。

餅屋へのお問い合わせはこちら↓