RSGT2025参加レポ Day2

はじめに

こやす(@_koyasoo)です。引き続き今日もRSGT2025の記録残したいと思います!

バックログはこちら。

参加セッション

オープニング

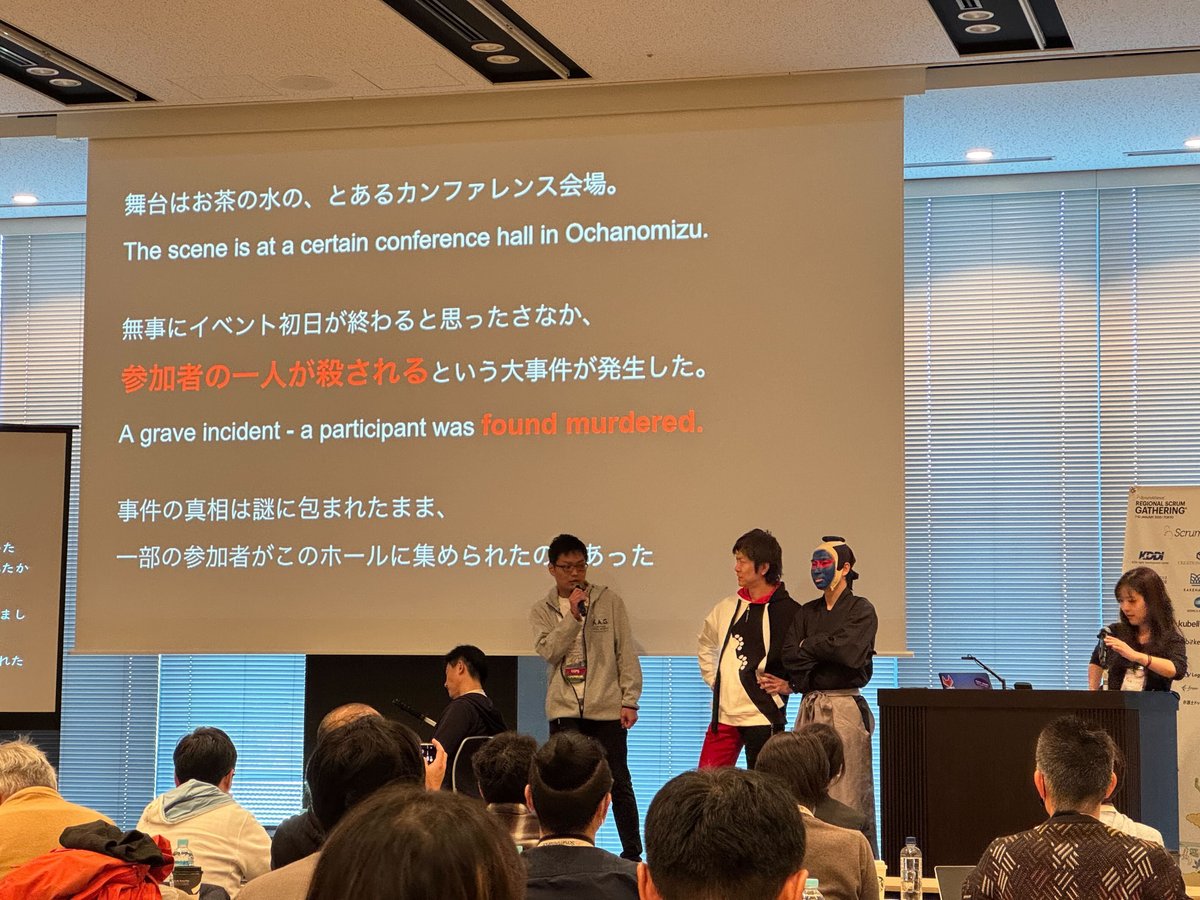

昨日のKAGさんのスポンサーセッションはとても印象的でしたね!さて今日のクリエーションラインさんのスポンサーセッションはどんなものか・・・

昨日から会場で見かけていた侍の正体はユーザース・トーリー(鳥)だったということがわかりました(?)

このあとのKeyNoteセッションにも絡めた寸劇で、よく考えられているなと感じました!そしてシンプルにおもしろい笑

ここまでくると明日のスポンサーセッションも期待してしまいますね。

Maximizing Value Using a Digital Product Mindset

ユーザーストーリーマッピングの著者であるJeff Patton氏によるKeyNoteセッションです。

プロダクトシンキングが大切であるというテーマで、価値とは?プロダクトとは?どのように計測していくか?という三段構成で講演いただきました。

fire phoneとSpotifyを実例に、価値とは顧客が決めるものであるという内容でした。当時からfire phoneは誰も好きではなかったのだと笑。Jeff(Patton氏「Bezosの方ね」)が欲しかっただけだったから、失敗してしまったのだと。

ウェイターとドクターに例えて、ソフトウェア開発はドクターのように相手(顧客)に細かくヒアリングしていかないとならない、ウェイターのようにただ注文されたものを出すだけになってはいけないよと、説明いただきました。

わたしもエンジニアの端くれとして、改めて心に留めておこうと思いました。

また評価の仕方として、AARRRモデルを紹介いただきました。初めて耳にしましたが、「Acquisition(獲得)」→「Activation(活性化)」→「Retention(維持・継続)」→「Referral(紹介)」→「Revenue(収益化)」という5つのステップの頭文字を取ったモデルということでした。

どんなFeatureをリリースした後も、はじめに使ってもらえなきゃならない。まず認知してもらわないといけない。アプリを使い始めてすぐに評価のポップアップが出ることがありますね?あれはダメです。と、ユーザーの段階に合わせてきちんと評価していくことが必要だと教えていただきました。

セッション全体を通して、その場で図を書いて説明してくださったのがとてもわかりやすく、印象的でした。英語が苦手なわたしにとってとても助かりました。心遣いが嬉しかったです。

アジャイルチームが変化し続けるための組織文化とマネジメント・アプローチ

https://confengine.com/conferences/regional-scrum-gathering-tokyo-2025/proposal/20788

お昼を跨いで、青い羽を生やしたいくおさん(@dora_e_m)のセッションに参加しました。つい先ほどのKeyNoteでもあったAARRRモデルの実践例のお話でした。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2025 #rsgt2025 にて小田中(@dora_e_m )が発表した「アジャイルチームが変化し続けるための組織文化とマネジメント・アプローチ」の資料を公開しました。

— カケハシ技術広報 (@kakehashi_dev) January 9, 2025

ぜひご覧ください!https://t.co/JCx7DTBz8m pic.twitter.com/NZ23kpBtfd

新規プロダクトの事例を、SPFフェーズ、PoCフェーズ、コラボフェーズ、そして新陳代謝フェーズに分けて紹介いただきました。

特にAARRRモデル、KeyNoteのJeffも言っていたように、事例の中では顧客である薬剤師さんとの連携を密に行なっていたということでした。またプロダクトの成長に合わせて開発メンバーの状態も事細かに把握されていて、さすがだと感じました。

最後の新陳代謝フェーズでは、兼務のいくおさんのサポートにスクラムマスターのかねPさんがジョインされ、大活躍ということでした。いくおさんがいなくとも回る、そしていくおさん自身それが嬉しいのだ、ということで、なんだかすごく素敵な世界だなと感じました。

新人マネージャーサバイバルガイド - 使いやすい便利なマネージャーになろう

https://confengine.com/conferences/regional-scrum-gathering-tokyo-2025/proposal/20574

Kiroさん(@haradakiro)のセッションです。マネージャーの心構えをシンプルにわかりやすく説明いただきました。

とにかく話しかけやすいように、相談しやすいように。「暇そうにする」というのはなんとなくイメージつきましたが、「雑にヘルプを頼む」というのは確かになぁと思いました。部下としては借りがあった方が話しかけたり依頼しやすいところはあるなと納得しました。

新人マネージャーの卒業タイミングとして、自分を見てマネージャーになりたい人が出てきて、「こんなはずじゃなかった!」って思わせるところとおっしゃっていて、これもおもしろい指標でありつつ納得がいきました。

わたしはまだマネージャーのロールではありませんが、スクラムマスターとしても参考にできる面が多くあると感じました。わたしの場合、特に普段から機嫌良くいられるように、よく寝てうまいもの食べたいと思います笑

実践! ソフトウェアエンジニアリングの価値の計測 ── Effort、Output、Outcome、Impact

Nomusonさん(@nomuson)のセッションです。ソフトウェアエンジニアリングの価値をメンタルモデル(Effort→Output→Outcome→Impact)から考えるという内容でした。

Findy+の利用や開発生産性フレームワークSPACEから観点の抽出、EBMの導入などを使って価値の計測を行なっているとのことでした。

また、定量目標は定性目標と合わせて立てることで、数値のハックを防ぐということもお話しされていました。数値の危険性についてはDay1の別のセッションでも話があり、やはり気をつけるべきだと感じました。

セッション後に登壇者のNomusonさんと会話ができたのですが、EBMに関しては研修に参加するのが理解に手っ取り早いという情報を頂けましたので、機会を作って参加してみようと思います。ありがとうございます!

保育士チームが実践している連続的・多面的な観察を共有するためのふりかえり

https://confengine.com/conferences/regional-scrum-gathering-tokyo-2025/proposal/20567

まなっちさん、Satoshi Haradaさん(@harada_psj)のお二人のセッションです。なんとご夫婦での登壇とのことでした。保育の現場の事例をアジャイルに転換してお話しされていて、非常に興味深かったです。

保育士の皆さんは観察のプロなので、その様子から観察の重要さを学びました。

子供との信頼関係によって物理的な距離を変えたり、靴をどうしても自分で履きたがらないHくんを根気強く観察したり、さらには保育士同士で振り返りを実施したりと、もはやアジャイルの現場の話でした。

振り返りでは「楽しく」を重視しているということで、FunDoneLearnのようなマインドなのではと感じました。今まで以上に保育に親近感、そして学びを感じるセッションでした。

シフトライトなテスト活動を適切に行うことで、無理な開発をせず、過剰にテストせず、顧客をビックリさせないプロダクトを作り上げているお話

https://confengine.com/conferences/regional-scrum-gathering-tokyo-2025/proposal/21012

Day2ラストはQAの話をブロッコリーさん(@nihonbuson)からセッションいただきました。

高速道路の出口標識のようなテスト活動をしていると聞いて、はじめはん?と思いました。が、予告表示によって事故が起きづらくなっている、テスト活動もリリース前だけにテストしていると事故が起きると、なるほどと思いました。

フィーチャーフラグに関する内容が印象的で、ひと口にフィーチャーフラグと言っても4種類にわけられるということを知りました。これまでフラグに関してはなんとなく使っていたため、紹介いただいた注意点を加味し、用法要領を守って正しく利用したいと感じました。

まとめ

Day1はレポート大変だったから、セッション受けながら書いてやろうと思いましたが、そううまくはいきませんね笑 どのセッションを受けても新たな発見ばかりなので、その場ではメモレベルになっちゃいます。

さてあとはラストDay3です!最後まで楽しんでいきましょう!

おまけ

そういえば昨日の飲み会で、おおひらさんのアクスタをゲットしたんでした。これからたくさん旅したいと思います✌🏼

懇親会!アクスタもろた✌🏼 #RSGT2025 #旅する大平 pic.twitter.com/FEfcgpn4Qd

— こやす (@_koyasoo) January 8, 2025