一般計量士(計量管理概論)

普通に考えて違うやろみたいな内容についてはそれっぽい一言を書いて流しています。どうなれば正解なのかというのも大事ですが、選択肢式の問題なので変な奴にぱっと気付けるのも大事だと思います

そもそも「『大量のデータの記録を目的に、コンピュータを利用することがある』○か×か」みたいな問題に対してコメントすることはないのだ

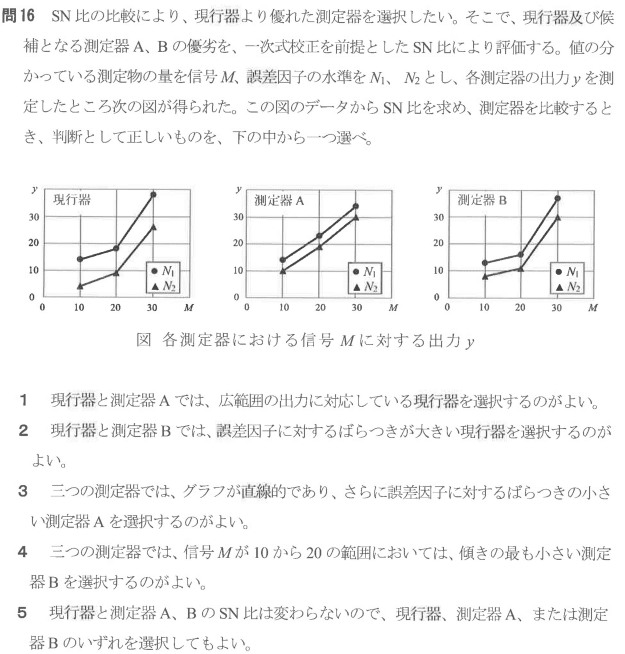

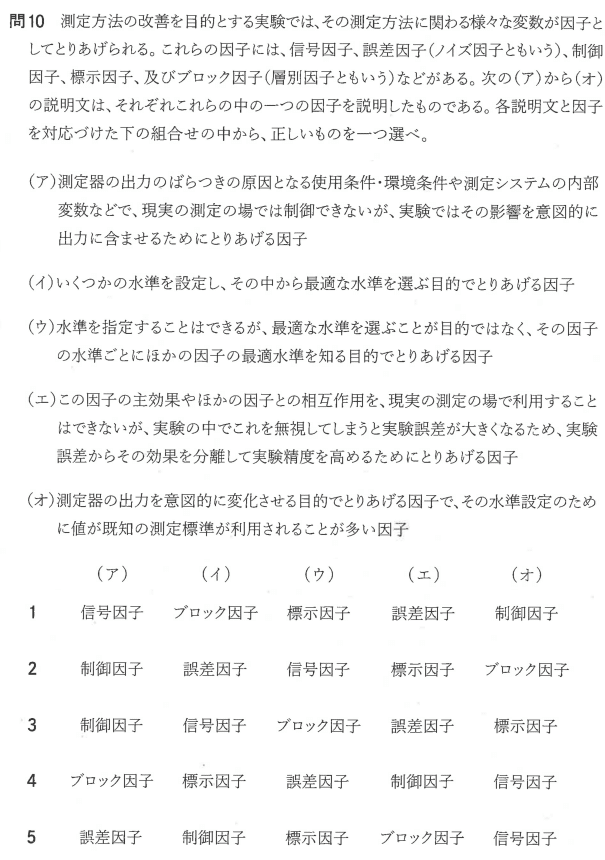

制御因子 : 測定の条件を自由に変えられる

誤差因子 : ばらつきの原因 制御が困難

標示因子 : 制御因子との交互作用を調べることが目的

信号因子 : システム出力を意図的に変化させる

校正

零点公正 : 零点の読みで定点校正

基準点校正 : 基準点の読みで定点校正

零点比例式 : 零点の読みを零と仮定し、傾斜校正

基準点比例式校正 : 基準点の読みで定点校正後に傾斜校正

1次式校正 : 複数の標準に対する読みの平均値を用いて定点校正と傾斜校正を同時に行う

サンプリング

層別サンプリング : 母集団を層別後に全層から1つ以上取る

系統サンプリング : 一定間隔で取る

集落サンプリング : 母集団を集落に分割、集落をいくつか選んで全選択集落から取る

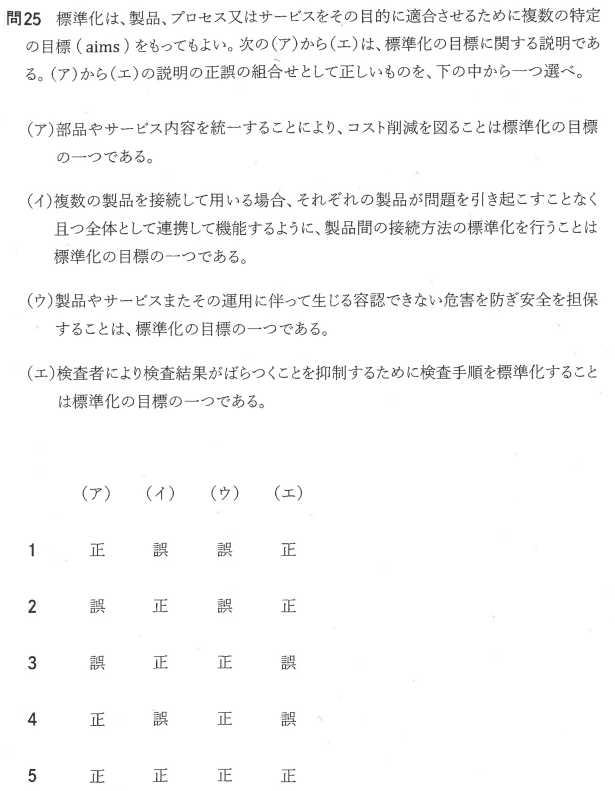

平成30年

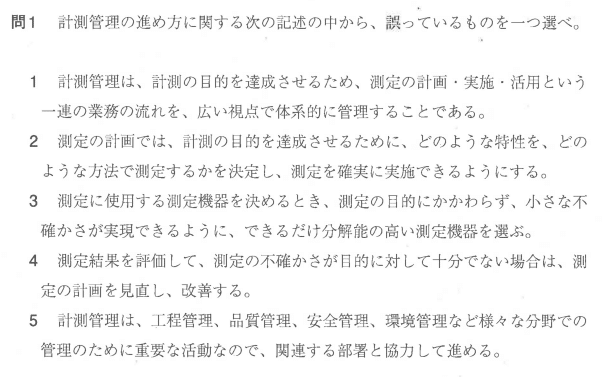

答え 3

測定の目的に応じて適切な測定機器を選びましょう

答え 4

校正周期の決め方について規格はないですが、計測機器が校正時に規格を外れていれば、その計測機器で測定した対象の計測値も怪しいということになります。つまりまあ対して影響のない測定のための機器であれば長めでもいいですが、かなり重要な測定のための機器であれば校正周期を短くするといった製品品質を考慮した周期決定が求められることが多いです

答え 4

国際標準は世界中で用いることを意図した測定標準

答え 3

圧力(Pa)は単位面積あたりの力

エネルギー(J)はエネルギーなので運動エネルギーmv²/2を念頭に

仕事率(W)は単位時間あたりの仕事量

電荷(C)は電流×時間

静電容量(F)は電荷÷電圧

Pa=N/m²⁼kg•m/s²•m²⁼m³•kg•s⁻²

J=kg•m²/s²=m²•kg•s⁻²

W=J/s=m²•kg•s⁻³

C=A•s

F=C/V=A•s/(W/A)=A²•m⁻²•kg⁻¹•s⁴

答え 3

アは測定誤差

イは負のかたよりがあると言っても-1になる確率が90%,+1になる確率が10%なら負のかたよりがあるとはいえますが、真の値より大きくなることがあります。

ウはそりゃそうよという話

エはそんなわけないやろという話

答え 5

答え 4

データが2倍になると分散が2²倍になるが、標準偏差はその平方根なので2倍になる

答え 4

分散V(x)=E(x²)-{E(x)}²より1=E(x²)-100

E(x²)=101

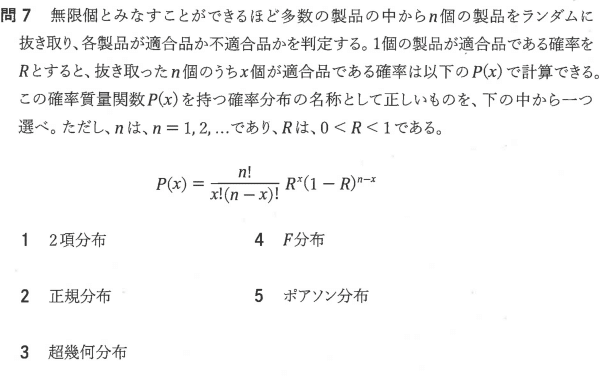

答え 5

答え 3

無作為化により、系統誤差を偶然誤差に取り込むことができる。

答え 4

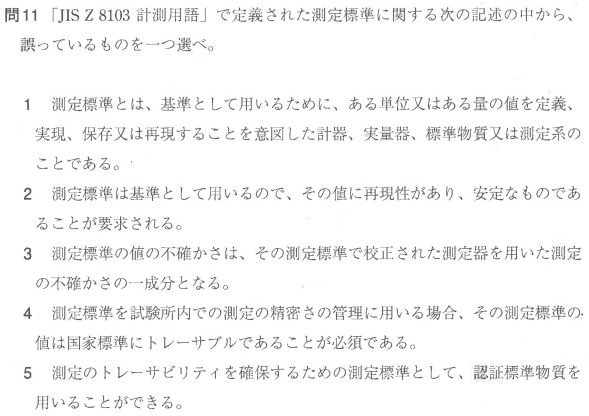

試験所内の測定に関して特に指定はない

答え 3

注記1 不確かさは,校正の段階的なつながりに沿って必然的に増加する

答え 5

1次式校正 : 読みyの平均値及び標準の値Mの平均値を用いて,定点の校正及び傾斜の校正を同時に行う。

答え 4

校正では経時的なものも含めてかたよりを小さくすることを目指す

答え 3

当然変わる

答え 4

答え 4

ア : フィードフォワード制御など様々

ウ : どちらも

答え 3

200℃に対して0.1℃まで対応→1/2000まではOK

1 : 200gに対して10mg→10/200000=1/20000

2 : 100mmに対して10μm→10/100000=1/10000

3 : 20Nに対して10mN→10/20000=1/2000

4 : 500KPaに対して20Pa→20/500000=1/25000

5 : 3Vに対して1mV→1/3000

同じスケールなのは3なので3

2¹¹=2048からでもいい気はする

答え 2

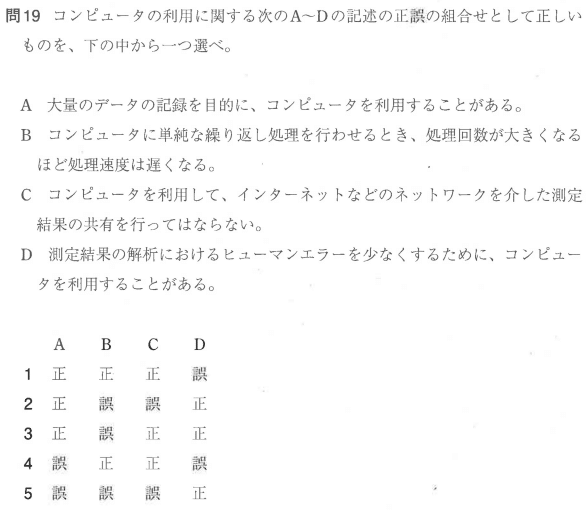

A せやろな

B 最適化されるので早くなる

C なわけ

D 当然

答え 3

(85+202+61+152)/4=500/4=125

答え 4

答え 5

層別サンプリングは母集団をいくつかの層に分け、各層から1つ以上のサンプリング単位をランダムに取る。

答え 4

Xbarは測定値の平均、Rは測定値の範囲を意味し、Rが0に近い=ばらつきが小さいということで通常は異常とは言わない。

答え 3

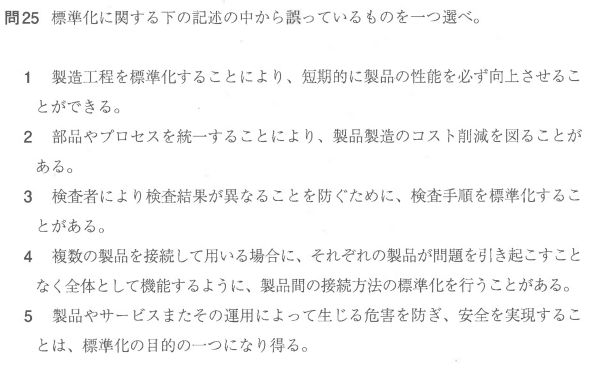

抜き取り検査全否定か?

答え 1

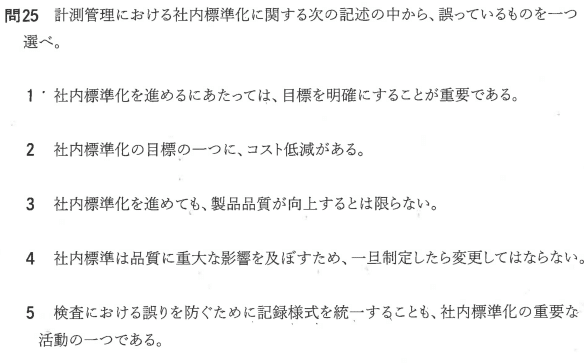

製造工程に「お菓子を食べる」を追加して標準化したら性能は「必ず」向上するでしょうか

令和元年

答え 3

計量 : 公的に取り決めた測定標準を基礎とする測定。

答え 1

答え 5

外に出さない研究用の測定の内容なんて自由に決めてよいのです

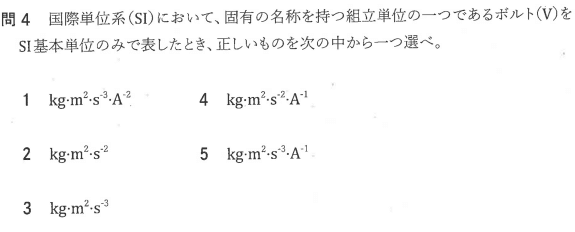

答え 2

1,5 : 時間、長さ、質量、電流、熱力学温度、物質量、光度のみ

3 : A

4 : K

答え 5

繰り返し性は同一測定箇所、同一人物、同一システム、同一対象の反復測定

答え 3

1 : 別に測定結果が真の値であることを意味しない

2 : ぶれの原因そのもの

4 : 最終結果に与える影響が大きなものをピックアップすることが重要

5 : 測定によるものではないので要因ではない

答え 4

標本分散を求めるために平均値を求める。有効数字は無視

1 : 0.275, 2 : 2,75, 3 : 12.775, 4 : 27.5, 5 : 52.75

標本分散は

1 : {(0.125-0.275)²+(0.225-0.275)²+(0.325-0.275)²+(0.425-0.275)²}/4=0.125

2 : {(1.250-2.75)²+(2.250-2.75)²+(3.250-2.75)²+(4.250-2.75)²}/4=1.25(1の10倍)

3 : {(5.125-12.775)²+(10.225-12.775)²+(15.325-12.775)²+(20.425-12.775)²}/4=32.5125

4 : 2の10倍なので125

5 : 全部50引いたら2と同じなので1.25

答え 3

答え 1

相関係数は-1以上1以下だし単位はない

答え 1

答え 3

国家標準と繋がっているかはトレーサビリティ体系図から確認できるほか、各測定器の校正書の番号を追っていくとわかります

答え 5

ア : 校正事業者の使用する測定器が国家標準に対するトレーサビリティのとれた測定器が構成されていればOK

イ : たまたま測定対象の真の値が上側に偏っている場合などもある

ウ : 校正の不確かさは越えられない

答え 4

そうなれば嬉しい

答え 1

JIS Z 9090には点検だけを行う、修正だけを行う校正が定められている。(3 校正方式)

答え 3

答え 2

答え 5

どう見ても逆じゃね?

答え 1

(0.01)₂→0*2⁰+0*2^(-1)+1*2^(-2)=1/4

(0.1111)₂=1/2+1/4+1/8=7/8

答え 2

2.345678を目指す。5が正解なら1,2も正解になるからおかしいのと、3,4は値が違うので実質1,2の2択だが、1はa+bをすると小数点以下が消えるので2

答え 4

運用アベイラビリティ=平均アップ時間/(平均アップ時間+平均ダウン時間)

要は可動率

答え 2

Xbar管理図は群ごとの平均値。不良率プロットはP管理図

答え 3

採取個数1個と100個ではどちらが推定に向くでしょうか

答え 4

条件を変えたら管理限界線の値も再計算する

答え 5

管理限界を超える確率が上がるので調整頻度も増える

答え 3

第71回(令和2年)

答え 2

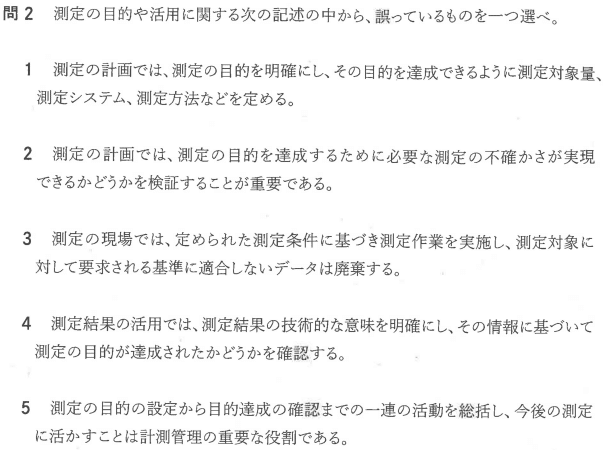

むしろ計画段階で行わない/行えない理由がない

答え 4

強い相関があれば(基準は相関だけではないが)正でも負でも利用できる。

答え 1

順序尺度量 : 取り決めた測定手順によって定義される量であって,大きさに従って同じ種類の他の量との順序関係を完全に決めることができるが,これらの量の間の代数的演算は存在しない量。

影響量 : 測定対象量以外で,測定結果に影響を与える量。

間接測定 : 測定対象量と一定の関係にある幾つかの他の量の測定によって,測定対象量の値を導き出す測定方法。

名義的性質 : 現象,物体又は物質の性質であって,大きさをもたないもの。

答え 1

kg : キログラム原器→プランク定数ベース

A : 力ベース→電気素量ベース

K : 水の三重点ベース→ボルツマン定数ベース

mol : 炭素12ベース→アボガドロ数ベース

答え 4

答え 3

積→和

答え 4

1/√n=1/16より

答え 4

確率密度関数の積分は確率

答え 4

答え 2

fTは合計の自由度で、全データ数-1となり、水準数×繰り返し数-1

feは誤差の自由度で水準数×(繰り返し数-1)

fAは因子の自由度で水準数-1

VAは因子の分散でSA/fA

F0は分散比でVA/Veとなり、問題文通り

答え 5

トレーサビリティ体系図があるとわかりやすいものの、例えばそれぞれの校正機器の校正証明書があれば追うことはできます

答え 4

校正対象測定器のばらつきは校正における不確かさ評価につながるだけで、測定標準の不確かさとは特に関係がない

答え 3

4にある通り最小二乗法で関係式を求めることが多いが、切片が0ならy=axのような形になるので多項式ではないですね

答え 3

別に点検に用いる測定標準と同じものでもよい

答え 4

SN比は1の通りβ²/σ²なので正の値をとるが、対数変換する場合はβ²/σ²<1だと負の値になる

答え 3

SN比は大きいほどよく、本問のような一次式校正では直線性がよい。

答え 2

1 : フィードフォワード制御

3 : フィードバック制御

4 : 多変数制御

5 : PID制御

答え 1

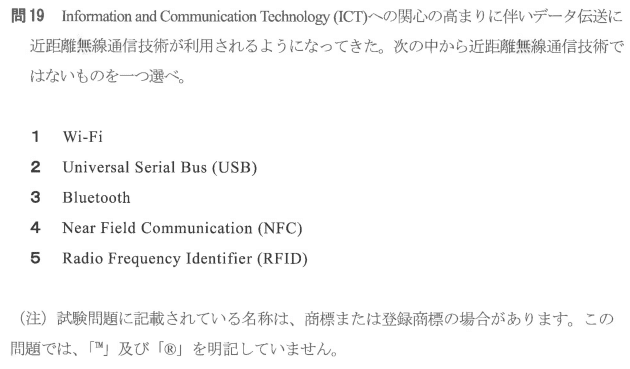

答え 2

USB Type Cが無線だと思うかどうか

答え 5

MTBFは修理系/修理アイテムが対象

答え 5

数で見るか金額で見るかでグラフは変われど望ましくない理由はない

答え 2

全数検査は全数を検査するというだけで全数に対して全部の項目を検査するという意味ではない

答え 1

答え 2

チェック間隔が短くても長くても、目標値よりずれることで発生する損失は変わらない

答え 1

2 : JIS X 25051:2016

システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)―既製ソフトウェア製品(RUSP)に対する品質要求事項及び試験に対する指示など

令和元年に電磁的記録分野に追加されたのはJISマーク表示制度

3 : 普通はJISを見る

4 : 罰金上限1億円(以前は100万円)

5 : JIS T 9001 医療用マスク及び一般用マスクの性能要件及び試験方法の主務大臣は厚生労働大臣

第72回(令和3年)

答え 3

研究目的などで校正されていない測定器を使うこともありますし、そもそも社内校正の測定器もいくらでもあります

答え 3

捨てないで

答え 5

標準偏差はばらつきの指標。かたよりは真度など

答え 1

秒はセシウム133ベースで他の量からは独立している。

答え 3

測定者のばらつきは測定者が3人なのでσA²/3

測定の繰り返しのばらつきは測定回数が12回なのでσB²/12

答え 2

ウ : 校正に用いる測定標準の不確かさと校正作業時の不確かさがある

オ : 認証標準物質の認証地の拡張不確かさは分散ではなくばらつきの範囲を表した数値

答え 1

答え 5

標本標準偏差を標本平均で割ると標本変動計数

答え 5

1 : 疑似相関って知っていますか?

2 : 特にそんなことはない

3 : 相関が強いから必ずしも主要因とは言い切れない

4 : 無駄に高くしても仕方ないし次数を高くすればするほど計算は大変

答え 5

答え 4

校正は測定標準の値と測定器の指示値との関係確立なので、差が大きければだめという話ではない

答え 1

答え 5

校正後に誤差増えたら意味ないじゃん?

答え 3

校正では偶然誤差ではなく系統誤差を除く

答え 4

β²/σ²=1/0.01=100

答え 3

内側実験計画には制御因子、外側実験計画には信号因子、誤差因子を割付

答え 2

答え 3

答え 4

1 (12)₁₆=1*16¹+2*16⁰=18

2 (A0)₁₆=10*16¹=160

3 (1010)₂=1*2³+0*2²+1*2¹+0*2⁰=10

4 (23)₁₀=16+4+2+1=(10111)₂

5 (88)₁₆=8*16¹+8*16⁰=136=128+8=(10001000)₂

答え 3

時間計画保全と状態基準保全は予防保全

答え 2

特性要因図はある事象の原因を突き止めるもの(fishbone diagram)

答え 1

ア 令和元年問22に同じ

答え 2

30/(6×3.33)≒1.5

答え 4

管理限界は通常、許容限界より狭い

150±5の規格に対して150±3以内に留めたいみたいなのが管理限界

154なら管理限界を超えたが不適合品ではない

答え 5

第73回(令和4年)

答え 4

抜取検査という概念

答え 3

国際計量標準又は国家計量標準に対してトレーサブルであれば良いというだけで、直接的である必要はありません(というかできないでしょう)

答え 3

測定のばらつきは測定値がそろっていないこと。また、ふぞろいの程度

答え 5

V=W/A=J/(s・A)=kg・m²/s²・/(s・A) =kg・m²・s⁻³・A⁻¹

AV=W, W=J/s, J=kg・m²/s²(mv²/2より)からどうぞ

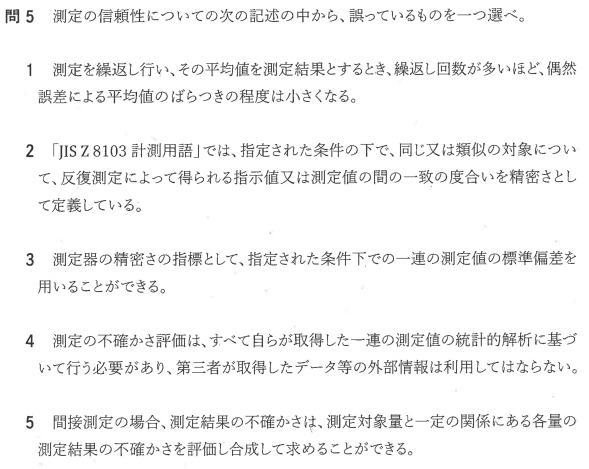

答え 4

そんなことはない

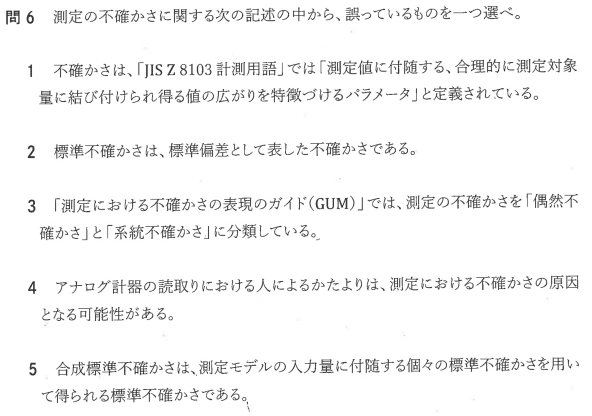

答え 3

タイプA評価、タイプB評価に分けている

答え 5

nではなくn-1

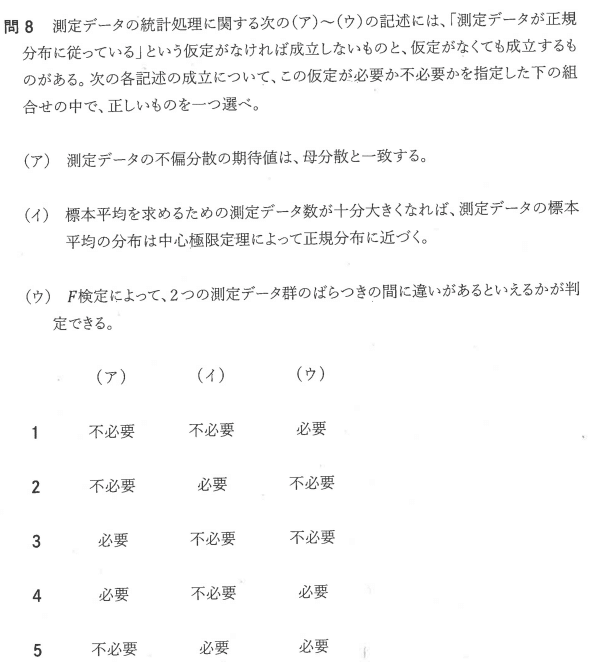

答え 1

F検定は2データが正規分布というのが前提

答え 2

r₁≒-0.7, r₂≒0.8, r₃≒0.2くらいと予想

答え 1

答え 4

1 : 海外の計量標準機関を使うこともある

2 : そんなことはない

3 : 体系図があるとわかりやすいが体系図が必須なわけではない

5 : 特にそのような指定はない

答え 2

当然考慮する

答え 4

修正限界を超えていたら捨てるので問題なし

答え 2

平均値では(10.00kN, 60.1mV), (20.00kN, 110.1mV)なので傾き(=感度β)は5

60.1=5×10.00+bでb=10.1なのでy=5x+10.1が関係式となる

75.0mVのときは75=5x+10.1よりx=12.98

答え 2

σとβが逆

答え 5

答え 2

フーリエ変換→ラプラス変換

答え 2

量子化と標本化が逆

答え 1

(0100 1110)₂=2⁶+2³+2²+2¹=64+8+4+2=78

78=16*4+14=(4E)₁₆

例えばの言う通り2進数から直接16進数にしてもよいが10進数経由の方がわかりやすいかなって

答え 4

1 : 物理的状態の評価に基づくのは状態基準保全

2 : 人が介在しないのは自動保全

3 : 繰り延べて実行するのは繰り延べ保全

5 : 保全性か属性向上は完全化保全

答え 3

特性要因図はfishbone chert

答え 5

全数検査は全項目検査ではない

答え 2

製造工程や作業者になんらかの異常や違いがある可能性を考慮して確認すると良い 設計の見直しにはまだ早い

答え 3

Cpは大きいほど良いといえば良い(過剰なのはともかく)とはいえCpを上げるために規格幅(規格上限-規格下限)を広げるのは本末転倒では

答え 4

なわけ