環境計量士(化学)受験記

一般計量士は去年書いたのでこちらをどうぞ

計量士の試験とはなんぞやみたいなものも↑にあるのですっとばします。

一般計量士に去年合格したので環境計量士は午前のみの受験となります。

去年一発目で環境計量士を受けてもよかったのですが安全のために一般計量士を受けた結果です。

というのでいわゆる環化と環濃を受けた形になります。

環化も環濃も計算が少ないので15分あれば1周解き終わるというのもあり、環化ではすぐに退室して環濃の箇所を見つつ、環濃は問題用紙いらんだろというのですぐに退室して帰ることとしました。

自己採点では31点なので大丈夫でしょう

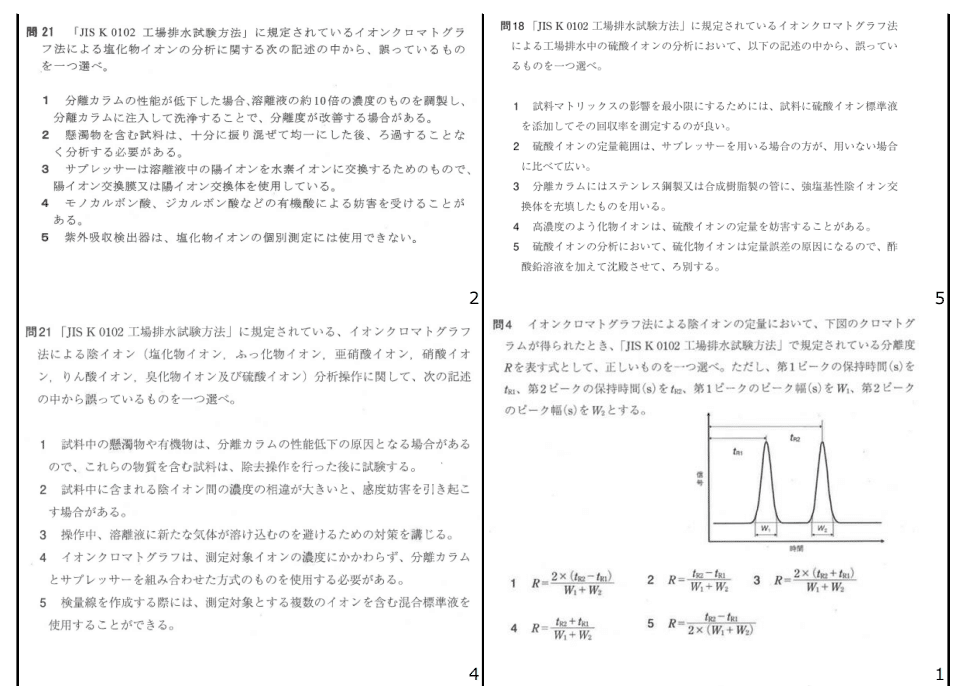

過去5年分くらいについては↓のような解説を作成していますが、

これが基本的な勉強方法ではありました。

環化の方は正直なところ高校化学~大学化学の内容が多く、まあある程度できるよねというので本当にこの5年分しか見ていません。

今後受ける人へのアドバイスと言われると大学化学をやってないなら最初の法律5問を頑張る感じ、大学化学までやってるなら高校化学の教科書は思い出しつつ、マクマリー有機化学あたりを眺めておくといいと思います。

私は後者なので法律は1問しか正解していません。

後者の高校化学というので、第一級アルコールを酸化したらカルボン酸だとか、イオン化傾向だとかそういうのはわかっても、銀鏡反応とかヨードホルム反応とか覚えてますか?

環濃の方は公式の過去問サイトを使って過去10年分くらいのまとめを作りました。

まとめといっても内容を記載するのではなく、各JIS番号ごとに問題を並び替えたもので、↓のようなものです。

応用情報技術者試験のときとかにも思ったのですが、本試験というのは幅広く問題が出るので勉強にそのまま使うのは不向きです。

なので、せめて同じジャンルはうまくまとめて問題を解くようにした方が一つ一つの印象が濃くなって効率が良いです。

ちなみにJIS K 0102なんかは数が多すぎるので同じK 0102の中でもうまく分けたりはしました。

これを作ったのが試験数日前というのは遅かった気がしますがなんとかなりました

勉強方法としては過去問をやろうというものにつきます。

環化よりは過去問っぽいものが多いので、過去問を↓みたいにまとめてやればなんとかなります。

JISは特に読む必要はありません。

覚えておくべきこととしてはJIS K 0102の初手の保管方法について

とかLambert-Beerの法則が基本です。

あとはアンモニアならホウ酸とかフッ素ならランタンとかそんなフレーズレベルです

環濃で出てくる計算についてはやや化学的センスが求められますが、これは環化の方で鍛えましょう。