令和5年計量士 法規簡易解説

答えだけもらっても中身がわからないので解説

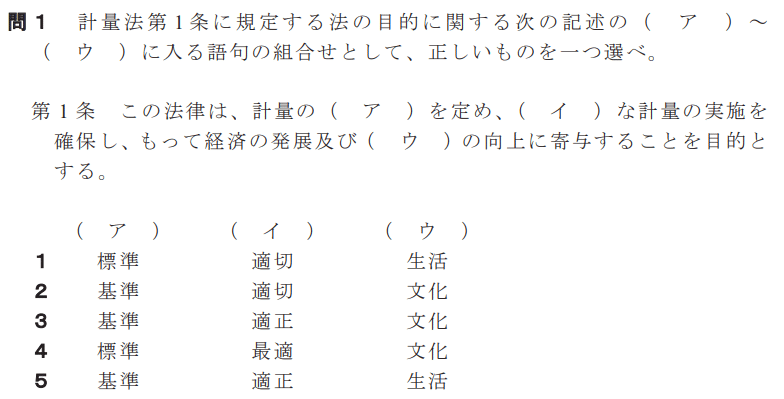

答 3

この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

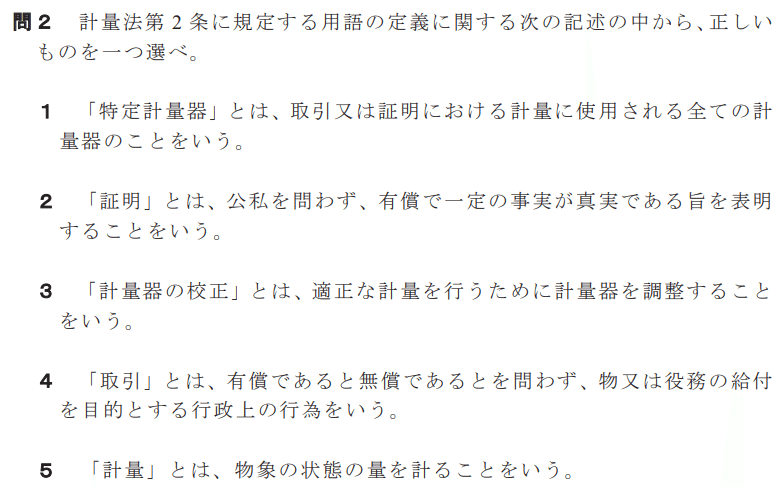

答 5

この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。

答 4

角速度はラジアン毎秒

答 3

第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。第五条第二項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。

答 2

しょうゆは体積

答 5

政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)をするときは、量目公差を超えないようにその特定物象量の計量をして、その容器又は包装に経済産業省令で定めるところによりこれを表記しなければならない。

2 前項の政令で定める特定商品以外の特定商品の販売の事業を行う者がその特定商品をその特定物象量に関し密封をし、かつ、その容器又は包装にその特定物象量を法定計量単位により表記するときは、量目公差を超えないようにその表記する特定物象量の計量をし、かつ、その表記は同項の経済産業省令で定めるところによらなければならない。

答 5

自重計は不要らしい

https://www.meti.go.jp/shingikai/keiryogyoseishin/kihon/pdf/g90511a02j.pdf

答 3

第19条第1項の規定により定期検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第23条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法による検査を実施期日前第19条第1項第3号の政令で定める期間以内に行い、第3項の規定により表示を付したものについて、これを使用する者が、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に実施期日までにその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、同条の規定にかかわらず、当該定期検査を受けることを要しない。

答 1

都道府県知事又は特定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

第28条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。

二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

五 検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。

六 その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

答 4

牛乳(脱脂乳を除く。)

答 3

1 あらかじめ→遅滞なく(法45条)

2 経由不要 都道府県知事を経由するのは電気計器以外(法40条)

4 自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く(法40条)

5 承継する(法61条)

答 5

検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。

一 その構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

二 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。

答 5

承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。

答 4

指定製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。(法95条)

答 4

基準器検査に合格した計量器(以下「基準器」という。)には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。(法104条)

答 2

五 その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イに掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容

イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士

ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者

答 1

前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。(法109条)

答 4

第107条第2号に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。

答 5

一 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二 前条第五号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うものであること。

三 該事業が第百二十一条の二に規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること。

答 2

次の各号の一に該当する者は、経済産業省令で定める計量士の区分(以下単に「計量士の区分」という。)ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。

一 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者

二 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が行う第166条第1項の教習の課程を修了し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者であって、計量行政審議会が前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めた者

答 1

経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。(法122条)

答 4

第127条第1項の指定を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該適正計量管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければならない。(法129条)

答 5

研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、法第百五十八条第二項の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第八十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。(則89条)

答 3

特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行うものであること。

答 3

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

一 第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第49条第2項、第63条第2項、第85条又は第124条の規定に違反した者(法173条)

計量士でない者は、計量士の名称を用いてはならない。(法124条)